Live at Home Pro.

今、私達が行っている活動の名称です。

ミュージシャン、シンクマスター、PA、舞台監督、照明、映像・・・ライブの各セクションのプロフェッショナル達が結集し、自分のホームから配信ライブを行うプロジェクト。自粛のさなか、ファンの皆さんが配信ライブを楽しめるようなシステムを構築するにはどうしたらいいか、それをずっと考えています。自粛が明けたとしても、すぐには以前の状況には戻らないと予測されていますし。

では、いつまで待てますか?

「新しい生活様式の定着に協力してください。」

そう囁かれている中で、あの鳥肌の立つライブ、会場に足を踏み入れた瞬間から始まるワクワク感をいつ取り戻せるかわかりません。もう2度とあの瞬間には戻れないかもしれない。そう感じることも私はあります。それは本当に嫌ですが・・・。

ただいつか、戻ってくると信じています。でも今すぐではない。そんな中、私達はじっとして、あのライブの感覚を鈍らせていくしかないのでしょうか? 大事なファンの皆さんも、あの感動を忘れてしまうかもしれない。

そう思うといてもたってもいられなくなり、動き出したのです。

自粛期間だから仕方ないからね、、、とは言わせたくない

上の写真はあるホールツアーでのサウンドチェック後の私からの目線です。これから本番を迎えるゾクゾク感、ワクワク感そんな瞬間です。

誤解されるのを承知でこの見出しを書きましたが、残念ながら私は生のライブを超える配信ライブを見たことがありません。

皆さんはどうでしょうか? あの会場の雰囲気、湧き上がる歓声、圧巻のパフォーマンスに演出の数々。現状、確かに家にいてそれら全てを体感するのは難しいと思います。でも、来る日も来る日もコンサートをやってきたアーティスト、スタッフは、その感覚が肌に染み付いています。突発的にやってくる背中がぞくっとするような瞬間。演者サイドにいながら思わず声が上がってしまうパフォーマンス。その感覚は忘れようもなく、それをお客さんと一緒に体感したくて我々はライブをやっているようなものです。もちろん私も。

そもそも配信ライブと生のライブを比べるものでは無いのかもしれません。同じライブだけど別のもの。そうも思います。

だったら尚更、配信ライブにも配信ライブのその衝動的な感覚をもっと持たせることはできないものか。

その、ライブのプロ達の感覚を持って配信ライブに本気で向き合ってみたらどうか。

配信ライブを「自粛期間だから仕方ないからね、、、」と言って欲しくないんです。確立されたエンターテインメントとして、ファンの皆さんをあの感覚を伝えられないだろうか。そう考えています。

リアルタイムのリモートセッションはまず最初の重要な条件

私達がまず手につけたリアルタイムのリモートセッションは、生演奏をファンの皆さんへ届けるというライブにおける最初のステップです。

↑こちらは前回公開した、リモート・セッション動画です。

このくらいがライブでの最低条件かなと想定していました。

プロ達がこだわってきた質を

私が参加してきたコンサート現場では、どこもミュージシャンそれぞれの音作り、全体の音作りにとても時間をかけます。そしてスタッフも加わり、総力を上げて音質を上げていきます。もちろんアンサンブルは抜かりなく。

配信ライブでも、それがどこまでできるかがとても重要だと思っていました。しかしネット回線は、個々のスペックのばらつきが多く(住んでいる場所や環境、パソコンのスペックによっても左右します)、ギリギリのネット速度だと、ブツブツブツと音が途切れてしまう場合もあります。何とか音は聴けますが、それでは私達が体感してきたライブの音質からは程遠いです。

私は、ネット配信のライブでも、ミュージシャンが音質にまでこだわれるようにしたいと考えていました。歌には心地良いリバーブやディレイがかかり、キックとベースはしっかりと密着したサウンドにする。そんな音質で配信したいのです。

当たり前にした方がいいこと

私が記事を書き始めて、SNSでアップした後の反応を見ていくと、高く評価していただく方も辛口の方も「リアルタイムのリモートセッションを成功させる」ということに関しては、完璧にできたらすごいと思っているという印象でした。つまりこれはまだ特殊なことなんだなと。

リアルタイムのリモートセッションを当たり前にして、各ミュージシャンがその環境を整えれば、今後の音楽業界の中で、1つの枠組みとして定着していくと思っています。

我々ミュージシャン、スタッフは、プロスペックの楽器や機材は持っていますが、プロスペックの配信システムが整っている人は全員ではありません。まずはこの基準を明確化したいと思います。

肝となっているNETDUETTO β2の使い方

NETDUETTO β2は10年ほど前に開発されたツールなので、今までに色々な方がこのツールを検証し、実際にリモート・セッションを行った結果を記事にしています。今回ご紹介する記事はしっかり研究されているので、ここでシェアさせてください。

オススメは最初から記事を見るのではなく、ある程度闇雲にいじって見てから読む方が理解が深まると思います。

私が記事を書き出してから出会った超古参NETDUETTOユーザー

むこギターさんによる記事

コロナ禍で遠隔同時演奏にチャレンジして話題のLITE武田さんの記事

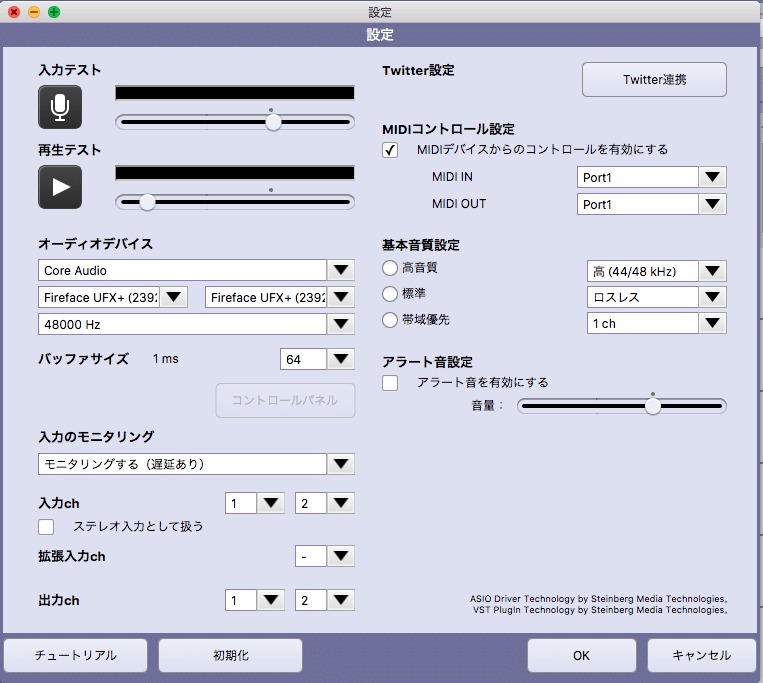

私達のNETDUETTO β2のセッティング

前回の記事で各ミュージシャンのマシンスペック、ネット回線の速度をお伝えしました。我々のスペックは、現状リモート・セッションを行うスペックをクリアしている状態と考えています。ですので、皆さんの中で、リモート・セッションにトライしながらもうまくいかない人は、一つの目安にしてみてください。

そして今回は、私達の、NETDUETTO β2の設定をお伝えします。

サンプルレート:48000 Hz

→データ量としては44100Hzの方が軽いので、ネットワーク的には易しいのですが、そこまで変わらないので48000Hzにしました

バッファーサイズ:64

→音がチリチリ言うときは数値を上げれば解消されますが、音が遅延してしまいます。私たちが使用していて理想的な数値です。

入力のモニタリング:する(遅延あり)

→これはNETDUETTO β2独特の仕様で、“遅延あり”を設定することにより、自分の演奏に遅延が起きたら意図的に前のめりに演奏することで、結果他のプレイヤーとのアンサンブルのクオリティが上がります(ネット回線が安定していればあまり起きない現象です)。

”遅延なし”を設定すると、自分の演奏をダイレクトにモニタリングすることになるので、自分ではちゃんと演奏できていた!と思っていても、他のプレイヤーには遅延が発生した音で聴こえてしまっている可能性があるのです。うまく合わないな?と思ったら、この設定をためしてみてください。

音質:高(44/48)

圧縮:ロスレス

→ここは出来るだけ高音質にしたいところ。ロスレスの上の非圧縮という選択項目がありますが、ネットワーク上で音をやりとりする際にどうしてもロスしてしまう帯域(ほぼ人の耳に聴き取れない帯域ですが)を考慮すると、ロスレスが効率よく高音質な設定でした。

チャンネル:1

→ステレオにするかモノラルにするかの設定です。単純にモノラルの方がデータ量が少なく、ネットワーク的に易しいので1にしています。キーボードなどのステレオ楽器でもこれは1が軽いのでお勧めです

以上のセッティングを反映したものが、以下のスクショです。

似たようなマシンスペック、ネット回線環境であれば、この設定で演奏の際に遅延が気にならずできるかと思います。

そしてもし、この環境が整っているミュージシャン、PAさんがいてリアルタイムのリモートセッションに興味があればご連絡ください!

一緒にテストをしていきたいです。

contact@project-fullcircle.com

また更新しますね。

いいなと思ったら応援しよう!