改めて「保守」と「リベラル」の違いを確認します――野党に“保守派”がいる理由

今のネット上を見ていると、「保守」と「リベラル」の定義がかなり乱立しています。政治家や評論家でも「保守=自民党」という意味不明な定義を用いる人がいるほどです。

ここで、改めて「保守」と「リベラル」の意味を確認したいと思います。

「本来の意味」も「事実上の意味」もどちらも大切

言葉の定義には、多くの場合「本来の意味」と「事実上の意味」があります。特に政治に関する言葉では、そうです。

例えば「フェミニスト」という言葉は「女性の権利を守る人」という意味が「本来の意味」です。

しかし、実際には「中絶は女性の権利!」からの『実子特例法』(内密出産等法制化)反対の単なる「アンチ・ライフ(生命軽視派、自称プロ・チョイス)」が「フェミニスト」を名乗っていた歴史があります。

そして、今でも「トランス女性(肉体男性)も女湯に入る権利を!」という過激派TRAや子宮頸がんワクチン推奨派と言った、却って女性の権利を侵害するような主張をしているような人たちが「フェミニスト」と名乗っています。

こうして、フェミニストの「本来の意味」と「事実上の意味」とは、かなり乖離しているのが現状です。両方の意味を知らないと議論は混乱します。

「保守」と「リベラル」というのも、「本来の意味」と「事実上の意味」には違いがありますが、両方の意味を抑えておくことで

「本来の意味でも、事実上の意味でも、保守ではないじゃないか!」

という人間が「保守」を名乗ることを防ぐことが出来ます。

保守主義の源流は『法の精神』のモンテスキュー

まずは「本来の意味」からいきましょう。

保守とは何か、については様々な議論がありますが、例えばイギリスで「保守主義の父」と言えばエドマンド・バークという人です。日本でもエドマンド・バークの思想を学んでいる保守派の思想家や政治家は少なくありません。

しかし、エドマンド・バークはあくまで立憲君主制のイギリスの政治家であり、アメリカやフランスの「保守派」はエドマンド・バークをそれほど参考にはしていません。(日本はイギリスをモデルに立憲君主制を採用した面があるので、エドマンド・バークが「保守主義の父」と呼ばれるのです。)

アメリカの保守主義のルーツは「フェデラリスト」と呼ばれる人たちです。

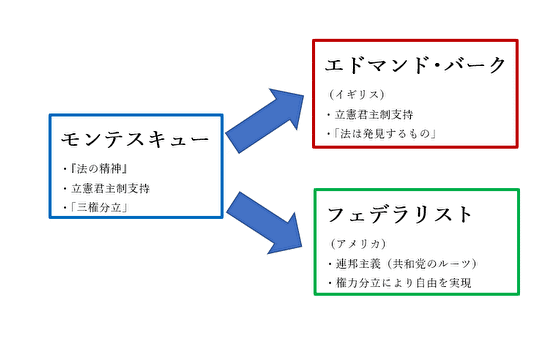

そして、エドマンド・バークとフェデラリストの「共通の源流」が『法の精神』の著者として有名なシャルル・ド・モンテスキューです。

図にするとこういう感じになります。

無論、モンテスキューの思想がそのまま現代の保守派に採用されている訳では、ありません。

モンテスキューの主張を簡単にまとめると

・共和政体よりも君主政体が理想!専制は論外

・三権分立は厳格に!裁判官はクジ引きで選ぶのが理想

・民主主義なんかは腐敗しやすい制度だ

・貴族制度は君主政体には絶対に必要である!

・国会は国民の代表と貴族の代表の二院制にするべき

と言ったもので、これをそのまま政治家が主張すると「保守」を通り越して「反動」のレッテルを貼られるでしょう。

しかし、モンテスキューの思想は民主主義とは相容れないものではありますが、モンテスキューは君主政体こそが国民にとってもメリットがあると考えたのです。モンテスキューの主張を一言でまとめると

「立憲君主制こそが(腐敗さえしなければ)もっとも国民の『政治的自由』が保障された体制である!」

というものです。ここで言う「政治的自由」とは、一言でいうと

「法律に違反しない限り、何をしても許されること」

です。また、この法律も厳しすぎない方が良い、つまり国民の精神的自由を重視した思想である、ということです。

リベラルは本来「機会の平等」を重視する思想

モンテスキューの思想は立憲君主制や貴族制度を積極的に肯定するものでしたので、フランス革命の時には「右翼」側の思想となりました。(右翼と左翼とは相対的なものですが、フランス革命時は「王様なんか殺せ!」という人たちが左翼になったので、相対的にモンテスキューのような保守主義者は右翼ということになります。)

さて、フランス革命期の社会を主導したのはブルジョア階級であり、彼らは主に商売人です。こうしたブルジョア階級の人たちにとって自由とは

「自由に金儲けをする自由」

つまり「経済的活動の自由」であり、そのためには

「金儲けをする機会を平等に保障しろ!」

という主張が行われるようになります。

要するに「機会の平等」です。この「機会の平等」を主張する人たちが「自由主義者」と呼ばれました。

「自由主義」を英語で「リベラル」と言います。「リベラル派」の登場です。

モンテスキューも「自由」を主張してはいましたが、貴族制度と機会の平等とはストレートには両立しません。むしろ、機会の平等を主張するリベラル派は民主主義に親和的でした。

というわけで、例えばイギリスでは

・保守党:民主主義に否定的

・自由党(リベラル党):民主主義に肯定的

と言った対立軸があったのですが、どちらも視点が違うだけで「国民の自由を保障する!」ということには賛成です。

また、イギリスの場合は自由党(英語ではリベラル・パーティー)も立憲君主制を支持していたので、保守主義の父であるエドマンド・バークが自由党員であるというような事態にもなるなど、当初はこの両者に大きな違いはありませんでした。

イメージ的には保守派は民主主義を好きではない

さて、ここから「本来の意味」から「事実上の意味」への変化について説明します。

「事実上の意味」が「本来の意味」と乖離するというのは、要するに

「元々の言葉の意味と言葉のイメージが乖離する」

ということです。

実は、この意味で言うと「保守」という言葉の「本来の意味」と「事実上の意味」には対して違いが無いのです。

既に述べたように、モンテスキューは民主主義に否定的でした。

アメリカ合衆国の建国を主導したのは「フェデラリスト」と呼ばれる人たちです。これは直訳すると「連邦主義者」です。そして、紆余曲折の末彼らの後継者によって「共和党」が結成されました。

さて。ポイントはアメリカの保守派が「民主党」ではなく「共和党」と名乗った、ということなのです。

「え?『民主』も『共和』もほとんど意味が一緒でしょ?」

という皆さん、鋭い!そうです、実は「民主政」にも「共和制」にも大きな違いはありません。(細かい違いをドヤ顔で強調する中二病患者はここではスルーします。)

ですが、アメリカの保守派は自分たちの政党を「共和党」としました。アメリカは紛れもない「民主主義国家」なのに、です。その理由は

「なんとなく『民主主義』って言葉が嫌だ!」

というもの以上の何ものでもありません。

そして、その共和党に反発した人たちが紆余曲折の末に作ったのが「民主党」です。彼らは逆に

「え?私たちは別に『民主主義』って言葉が嫌いではないんだけど?」

という感覚の人たちです。

無論、今では共和党の人たちも、あのドナルド・トランプ大統領ですら

「民主主義は大切だ!民主主義を守れ!」

と主張しています。とは言え、例えば今の日本でもリベラル派の人間が

「民主主義ってなんだ?これだ!」

というデモを行うことはあっても、保守派の人間が同様のスローガンでデモを行うことは、あまりありません。

こういう「感覚の違い」が「保守派」と「リベラル派」の大きな違いであったりします。

元々は「保守=奴隷反対」で「リベラル=自由貿易」

リベラル派は「機会の平等」を重視しますが、これは「結果の平等」を重視する社会主義とは本来異なる思想です。

そもそも、リベラル派は本来、資本主義と対立する思想ではありません。それどころか、保守派以上にリベラル派の方が資本主義に親和的とさえ言えたのです。

アメリカの南北戦争の例で見てみましょう。この時の両者の主張は

北軍(保守派) =共和党:奴隷制度反対、自由貿易反対

南軍(リベラル派)=民主党:奴隷制度維持、自由貿易推進

というものです。これを見ると、一部の人は

「あれ?逆じゃないの?」

と思うのではないでしょうか?今の社会では

保守派 :人種差別に鈍感、自由貿易に賛成

リベラル派:人種差別に反対、自由貿易に反対

というイメージがあります。しかし、それはリベラル派によるレッテル貼りと言っても過言ではありません。

モンテスキューは『法の精神』で奴隷制度に反対していましたから、モンテスキューの影響を受けた保守派が奴隷制度に反対するのは、当然の成り行きです。

また、リベラル派は自由貿易で利益を得たブルジョア階級を基盤としていますから、彼らが自由貿易を推進するのも当たり前の話。資本主義はリベラル派によって推進されたのです。

この構図に変化が訪れるのは、第二次世界大戦の始まる直前です。

アメリカの社会民主主義者がリベラル派に転向

実は、上記の「リベラル派=資本主義に肯定的」というイメージは、今のヨーロッパでも引き継がれています。なので、ヨーロッパでは日本やアメリカほど「リベラル」に「左翼的」というニュアンスが無いのです。

【注意】

とは言え、今のヨーロッパのリベラル派も「左寄り」ではあります。ヨーロッパでは社会民主主義を掲げる勢力が公然と存在するだけで、実際にはアメリカとヨーロッパのリベラル派には大きな違いはありません。(令和3年3月3日追記)

しかし、アメリカではそうはなりませんでした。

第一次世界大戦の後、アメリカは超好景気になりました。当時与党であった共和党は

「どんどん稼げ!どんどん稼げ!自由に金儲けをしろ!」

というスタンスを取ります。ところが、そこへ襲い掛かったのが世界恐慌。

野党であった民主党からすると、政権奪還のチャンスです。しかし、民主党も資本主義推進の政党。中々有効な手を打てません。

が、そこへ一人の英雄が現れます。彼の名はフランクリン・ルーズベルト。彼は民主党から大統領選挙に主張して

「労働者の権利を守るべきだ!政府は労働者と失業者を保護しろ!」

と主張します。これはこれまでの民主党ではあり得ない主張でしたが、ルーズベルトの理屈はこうです。

「機会の平等は確かに大事だが、自由を保障するためにはある程度国民の生活も保障しないといけないのだ!私は政府による市場への介入をしゅちょうしているが、民主党の立場である自由主義(リベラル)に反している訳ではないのである。むしろ、今の時代においては我々こそが時代に合った真の自由主義者(ニュー・リベラル)だ!」

ルーズベルトの主張自体は資本主義を否定するものではありませんでしたが、政府が労働者を保護するという内容は、かつて社会主義者が主張していた内容そのものです。

アメリカは「自由の国」がスローガンですので、自由経済に否定的な社会主義を声高に主張することは難しかったのですが、フランクリン・ルーズベルトの登場で多くの社会主義者が「リベラル派」に転向します。

このことから「リベラル派=社会主義に好意的」というイメージが生まれたのです。

リベラル派は「平和主義」でも「差別反対」でもない

フランクリン・ルーズベルト以降、リベラル派に「本来の意味」である「経済的自由を求める人々」に加えて「事実上の意味」として「社会主義に好意的」というイメージが加わりました。

しかし、ここで勘違いしてはならないのは、一部の人が持っている

「リベラル派は差別にも反対している平和主義者で、弱者の味方だ!」

という幻想です。

そもそもフランクリン・ルーズベルトはバリバリの人種差別主義者で、日系人の強制収用を始め、人種差別的な政策を推進しています。

そして、フランクリン・ルーズベルトが副大統領に指名し、彼の死後は大統領にもなったトルーマンに至っては白人至上主義団体「KKK」の構成員であり、ユダヤ人への差別発言も行っており、原爆投下に朝鮮戦争を推進したバリバリの好戦派です。

こういうと「それは昔の話でしょ?」と言われるかもしれませんが、それは違います。

今年のアメリカ民主党の大統領予備選挙の候補者を見てください。

有力候補だったブティジェッジ氏を始め黒人射殺事件に関与した候補者が複数立候補し、最終的に民主党大統領候補の指名を勝ち取ったバイデン元副大統領は過去にイラク戦争に賛成していた人物です。

前回のヒラリー・クリントン候補が「TPP推進!テロとの戦争推進!」な人間であったことは、言うまでもなし。

リベラル派を「差別反対」や「平和主義」と定義することは「本来の意味」にも「事実上の意味」にも反するただの幻想になってしまうので、注意が必要です。

日本の保守派は軍国主義「反対」派がルーツ

また、日本の保守派も元々は資本主義や軍国主義にどちらかと言うと「否定的」な人がルーツでした。

戦後の保守派の代表が、自民党の結党を主導した鳩山一郎や岸信介といった人たちです。

鳩山一郎は大政翼賛会に反対して軍部に睨まれた人間であり、岸信介は社会主義者疑惑があって満洲に左遷された人間です。

もっとも、鳩山一郎が文部大臣時代にやらかした滝川事件が軍国主義化への伏線になったわけですし、岸信介は満洲で実績を上げて軍国主義体制下でも出世した人間ではありますが、いずれにせよ、当初自民党結党を主導したのは「権力者に弾圧された経験のある人たち」でした。

従って、元々保守派の人たちも戦前の支配者には否定的な立場の人間が多かったのですが、話をややこしくしたのが東西冷戦です。

戦後、日本国内でも左翼勢力が力を伸ばしました。これを受けて、自民党は

「社会主義者じゃなかったら誰でもいいから入党してくれ!」

と言う状態になりました。結果

・戦前の軍国主義者の生き残り

・金儲けがしたいから取り敢えず社会主義には反対

・利権が目当ての人間

等々、とても保守主義者とは言えないような人たちがどんどん自民党に入党する結果となったのです。

「保守本流=護憲派」という誤解

保守派にも大きく「保守本流」と「保守傍流」とがありますが、ここで「保守本流=護憲派」「保守傍流=改憲派」と解説している人が少なくありません。しかし、それは誤解です。

さて、保守派は立憲君主制を支持していますので、極端に天皇陛下の権限を制限している『日本国憲法』には否定的です。典型的な保守派は『大日本帝国憲法』が今でも正統な憲法であると主張しています。

これは決して誇張ではなく、例えば、保守本流の政治家である小沢一郎先生も2017年のインタビューで

──あなたも「占領下に制定された憲法は無効である」と主張していた。

小沢:そう、法律論から言えば無効です。民法にも、強制下で結んだ契約は無効だとはっきり書いてある。これは万国共通の考え方だ。

と、語っています。同じ頃ネトウヨは「小沢一郎は左翼だ!」と言っていましたが、彼らは本当の左翼(リベラル派、という意味ではなくスターリン主義者という意味で)の安倍首相を「保守だ!」と言って崇めるような、アホなのでスルーして置きましょう。

左翼の人間は「占領下に制定された憲法は無効である」とは言いませんが、保守派はみんな「表だって言うと炎上するから言わない」だけで、保守派同士では平気で語られることです。

ちなみに、先述のインタビューは取材者が『週刊ポスト』という保守系のメディアです。要するに「保守派同士のやり取り」の中で「占領下に制定された憲法は無効である」という認識が出ている訳です。

逆に左翼の人間は「天皇制廃止」が本音の人も少なくはないですが、そんなことを言うと大炎上するので、共産党までもが「直ちに民主共和制への移行を言っている訳ではない」と、トーンダウンしています。

言い換えると、保守派の人間にとっての「帝国憲法の復原・改正」は、リベラル派にとっての「天皇制廃止」のようなものなのです。

どちらも「穏健」な人たちは声高には主張しませんが、「真面目」「理屈派」「本音派」の人間は積極的に主張します。ちなみに、私は「本音しか言えない」保守派です。

なので、保守本流の人間が一見「護憲派」的な発言をしていても、それは信念が無いから護憲派に迎合しているか、単なる「政治的配慮」をしているだけかのいずれかです。

それではいよいよ、保守本流と保守傍流の違いを見ていきましょう。

田中角栄で変節した「保守本流」の政策

元々、保守本流とは自民党内の「親米派」のグループです。保守本流の大物としては、吉田茂や田中角栄、大平正芳らがいます。

そして、保守傍流は自民党内の「反米派」のグループです。保守傍流の大物としては、鳩山一郎や福田赳夫、中曽根康弘らがいます。

と、ここまで書くと「逆だろ!」という批判が聞こえてきそうですね。

当初は「保守本流=親米保守」「保守傍流=反米保守」という構図でした。

例えば、保守本流の元祖である吉田茂はGHQによって総理になったような人間です。バリバリの親米派です。

一方、保守傍流の元祖である鳩山一郎はGHQによって公職追放になった人間であり、総理在任中に一度も訪米しなかったことでも知られています。それどころか、アメリカの宿敵であるソ連との国交正常化まで行っています。

さて、保守本流の派閥には田中角栄系の「経世会」の系列と池田勇人系の「宏池会」の系列とに別れます。

そして、この田中角栄がアメリカを怒らせたことにより、保守本流が変質するのです。

田中角栄は中国との国交正常化を実現させたうえに、独自のエネルギー外交を行い、アメリカによる経済支配からの脱却を目指しました。これによりアメリカの逆鱗に触れることになります。

ただ、今のネトウヨは中国に接近しただけで「左翼だ!」と騒ぎそうですが、当時が冷戦中であったこと、そして、ソ連と中国の仲が悪かったことも考慮しないといけません。

日本としては「アメリカもソ連も嫌だ!」となったとき、同時に中国までをも敵に回すと国が亡んでしまいますから、中国との関係を強化する以外、手は無かったのです。

逆に、清和会等の保守傍流の方はそんな経世会との権力闘争に勝つためにアメリカとのパイプを深くしていった、という流れになります。

「保守本流」も「保守傍流」も野党に流出

1993年、今度は保守本流の最大派閥である経世会が分裂、その内の方方が自民党を離党して「新生党」を結党します。そして、新生党は他の保守派の政治勢力も結集して「新進党」を結成し、紆余曲折の末に民主党右派となります。

この民主党右派の流れをくむのが旧国民民主党で、今の国民民主党と立憲民主党右派になります。

今の自民党にも経世会は残っていますが、殆ど影響力はありません。客観的に見て、保守本流は野党に移動したと考えるべきでしょう。(宏池会の方は今や「立憲民主党以上の左翼」となっているので、保守とは言えません。)

では、保守傍流はどうなのか。

保守傍流の中心派閥である清和会は小泉純一郎政権の時に「この世の春」を謳歌しますが、小泉首相が退陣すると自民党は郵政完全民営化を撤回するなど、小泉路線を放棄します。

安倍前首相は清和会出身ではありますが、むしろ宏池会系の人間を重宝しました。無論、清和会の新自由主義路線も一部取り入れはしましたが、それは自分たちの利権になる時に限られています。

一方、人脈的にも清和会の流れをくみ、政策面では自民党以上の新自由主義である政党としては、日本維新の会が存在します。

というわけで、保守傍流も野党に移動したということが出来ます。(維新の会が野党か、ゆ党か、という議論はここでは置いておいてください。)

立憲民主党左派は「事実上の意味」でリベラル派

さて、立憲民主党右派はむしろ「保守本流」の人間が多いわけですが、立憲民主党左派はどうでしょうか?

元々、立憲民主党左派には旧社会党出身の人もいます。しかし、堂々と「社会主義」の旗を掲げていれば、保守派の人たちと共存できません。

そこで、立憲民主党左派もアメリカの場合と同様、社会主義者だった人たちが「リベラル派」を名乗っているのが、現状です。

立憲民主党左派というのは具体的には旧立憲民主党のことですが、彼らは左翼ではあるものの、共産党や社民党とは違い正月には伊勢神宮(皇室の祖先神)を参拝するなど、少なくとも表向きは「反天皇」色を薄めています。

しかし、旧立憲民主党の人たちはそもそも希望の党が「リベラル派を排除する!」と宣言したときに「本当に排除される前に、自分たちで新しい政党を作っちゃえ!」と結成したのが、起源。要するに「自他共に認めるリベラル派」なので、「本来の意味」はともく「事実上の意味」ではリベラル派だと言って問題ないでしょう。

自民党は「事実上の意味」でも保守とは言えない状態

さて、自民党が「本来の意味」での保守では無いことはこれまで再三力説しましたが、「事実上の意味」でも保守と言えるかどうかは疑問な状況になってきています。

無論、長尾たかし先生や杉田水脈先生は「自他共に認める保守派」なので、彼らは「本来の意味」はともかく「事実上の意味」(世間一般の感覚)では保守派である、と言えるでしょう。もっとも、彼らは自民党歴が10年もない人たちですが。

自民党である程度の役職についている人たちはどうか。

片山さつき大臣なんか「中国と協力してスーパーシティ実現!」とか言っていますが、これが「保守」であると思っている国民って、どれぐらいいるのでしょうか?

自民党ナンバー2である二階俊博幹事長に至っては「売国奴の利権屋」ですけれども、これが保守だという人がいればその顔を見たいものです。

もしも、世間一般が「売国奴の利権屋こそが保守である!」と本当に認識しているならば、自民党は「事実上の意味」で「保守」だということになります。

しかしながら、どうも世間はそう認識していないようですので、自民党は「保守」を自称しているだけであって、「本来の意味」はおろか、世間一般で通用している「事実上の意味」でも、保守とは言えません。

事実、選挙の結果もそれを示しています。

今世紀に入ってからの衆院選における自民党の得票数を確認してみましょう。

第43回総選挙(2003年)

26,089,326(小)

20,660,185(比)

第44回総選挙(2005年)

32,518,389(小)

25,887,798(比)

第45回総選挙(2009年)

27,301,982(小)

18,810,217(比)

第46回総選挙(2012年)

25,643,309(小)

16,624,457(比)

第47回総選挙(2014年)

25,461,448(小)

17,658,916(比)

第48回総選挙(2017年)

26,500,722(小)

18,555,717(比)

これを見ると、元々自民党は小選挙区・比例代表共に2000万票以上の基礎票がありました。これを「保守派の基礎票」と見做して問題ないでしょう。

ところが西暦2009年の総選挙では、始めて比例代表での得票数が2000万票を割ります。つまり保守票の自民党離れが起きたのです。結果、民主党政権が誕生しました。

では、民主党政権が退陣した西暦2012年以降は、保守票が自民党に舞い戻ってきたでしょうか?

いいえ、違います。なんと、小選挙区・比例代表の双方で西暦2009年よりも少ない得票数なのです。直近の西暦2917年の総選挙でも、未だ西暦2009年の水準には回復していません。

これはどういうことかと言うと、保守派の有権者は自民党に回帰するどころか、民主党政権時代以上に自民党から離れているのです。

それではかつて自民党に投票していた保守派の有権者はどうなったかと言うと、政治に絶望してそもそも選挙に行かなくなってしまったか、或いは、西暦2017年の例で言うと保守本流の流れをくむ希望の党や保守傍流の流れをくむ日本維新の会に投票した、と考えられます。

ただ、希望の党や維新の会は「保守」を掲げていても、野党なので自民党ほどには利権がありません。

このことから、自民党に残っている人たちの多くは「保守」とか「リベラル」とかは関係なく「利権が欲しいだけ」と言うことなのでしょう。そう考えると、二階俊博氏が自民党の幹事長なのは、今の自民党の体質を良く表しているといえます。

いいなと思ったら応援しよう!