〈百年文庫〉41から50の間で

〈百年文庫〉というシリーズが、かつて刊行されていました。 https://www.poplar.co.jp/hyakunen-bunko/

私はこのシリーズの佇まいとコンセプトにいたく惹かれ、コツコツ買い集めました。

とはいえ、当然ながら100冊ぜんぶが好みというわけではなく。

読み返しながら、10冊ごとに好みの作品を書き留めていきたいと思います。

なお、今回は後ろから読み返しています。

41 「女」

芝木好子『洲崎パラダイス』 西條八十『黒縮緬の女』 平林たい子『行く雲』

42「 夢」

ポルガー『すみれの君』 三島由紀夫『雨のなかの噴水』 ヘミングウェイ『フランシス・マカンバーの短い幸福な生涯』

43 「家」

フィリップ『帰宅』ほか 坪田譲治『甚七南画風景』 シュティフター『みかげ石』

44 「汝」

吉屋信子『もう一人の私』 山本有三『チョコレート』 石川達三『自由詩人』

45「地」

ヴェルガ『羊飼イエーリ』 キロガ『流されて』 武田泰淳『動物』

46「宵」

樋口一葉『十三夜』 国木田独歩『置土産』 森鷗外『うたかたの記』

47「群」

オーウェル『象を射つ』 武田麟太郎『日本三文オペラ』 モーム『マッキントッシュ』

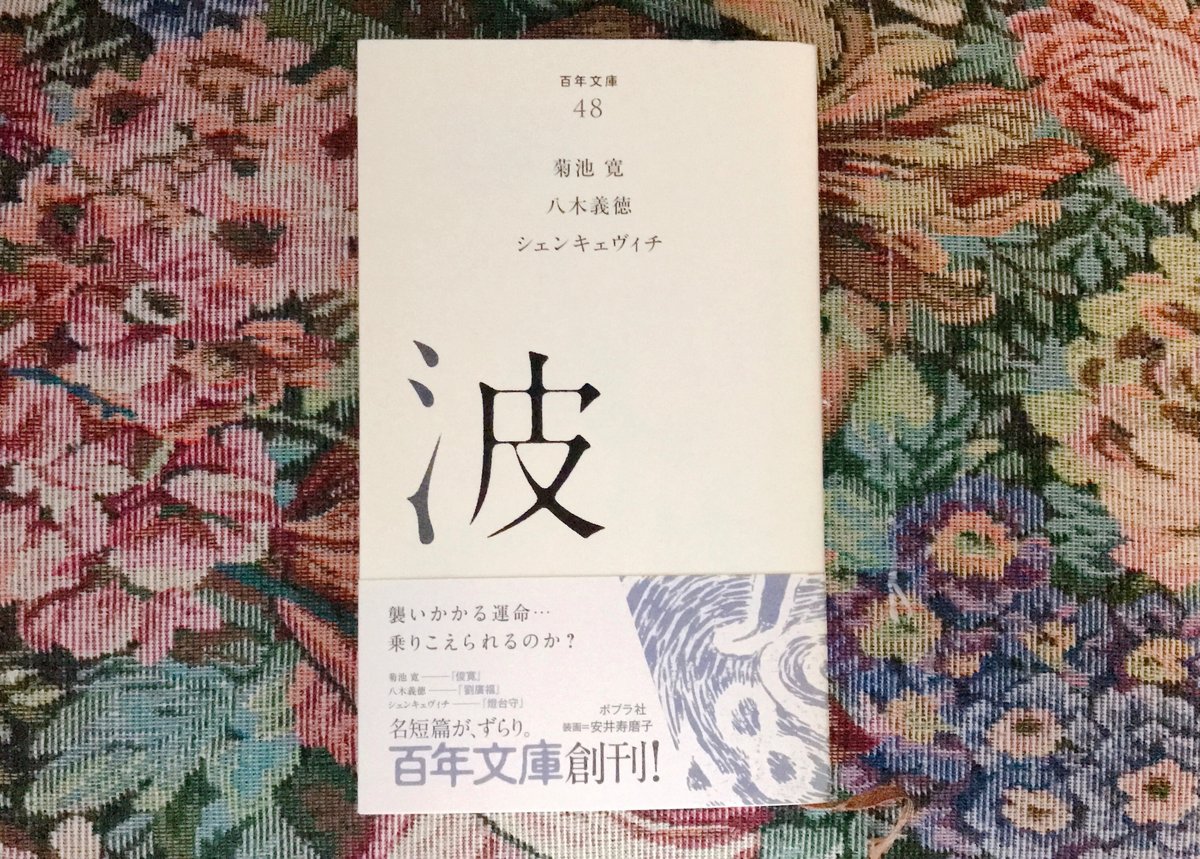

48「波」

菊池寛『俊寛』 八木義徳『劉廣福』 シェンキェヴィチ『燈台守』

49「膳」

矢田津世子『茶粥の記』『万年青』 藤沢桓夫『茶人』 上司小剣『鱧の皮』

50「都」

ギッシング『くすり指』 H・S・ホワイトヘッド『お茶の葉』 ウォートン『ローマ熱』

モーム『マッキントッシュ』

覚えていなかった『マッキントッシュ』の結末に、ひたすら驚く。傍若無人の上司が死にゆく姿を目の当たりにして、マッキントッシュはそれを耐え切れる男であってほしかった。

つまりは、いつでも私はマッキントッシュに過分な期待をしているということなのだと思う。復讐は成されてしまえ。成されたのなら、受け止めろ。

シェンキェヴィチ『燈台守』

孤独に耐えられると思った人間が、郷里への愛おしさで燈台守の職を失う。

どこを切り取っても、侘しさと切なさが、それこそ波のようにひたひたと押し寄せる作品。好みではあるものの、軽々しく読めないジレンマがある。

矢田津世子『茶粥の記』『万年青』

それこそ茶粥やおでんの湯気がふわりと立ち上るような、そんな五臓六腑に染み渡るやさしさが、とても好き。

ウォートン『ローマ熱』

終始、未亡人同士の小競り合いが退屈……と思っていたのに。

最後の「私はバーバラを手に入れたわ」で急変する衝撃。マウントを取り合う構図が一気にひっくり返る、短編だからこその切れ味が忘れ難い。

アンソロジーにはよき出会いがあると、しみじみ感じます。

残りはあと40冊。