GAS でプログラムを作成したい!

先日の GEG北陸フェスタの会場で、「教師のための GAS 利用ガイド:Google Classroomとフォームを使った便利なアプローチ」というテーマでお話させていただきました。

お話しした内容

実際に話した内容は、以下のプレゼンテーションにそったもので、資料としては、この note で記事にしている内容を焼き直したものとなっています。

どのような方々を対象に話すのかが、現場でなければわからないと思ったので、それなりのボリュームの資料となっています。当日は、実演が少なめで、資料を一通り説明させていただきました。

Google フォームと Google Classroom を主な題材としましたが、実は主張したかった裏のポイントが 2つありました。

1つ目の裏ポイント

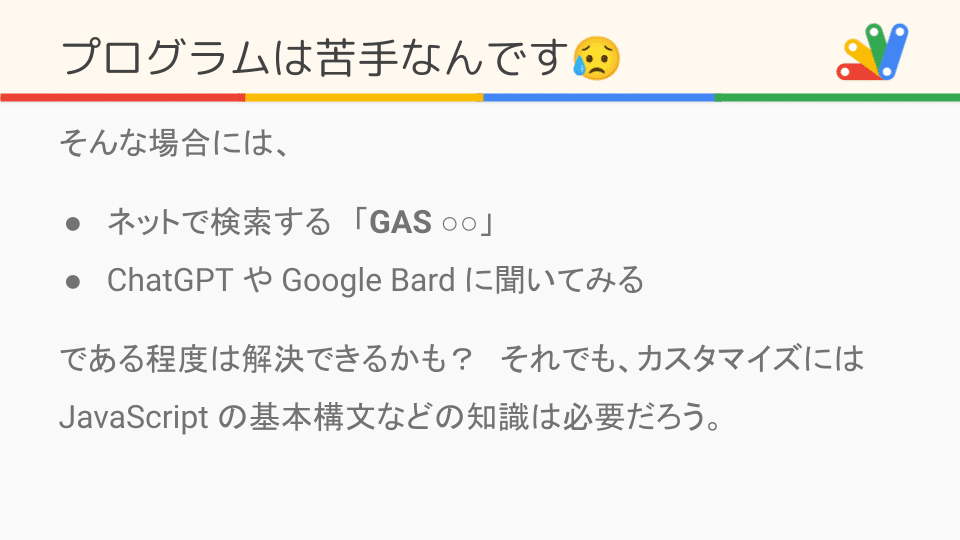

1つ目は、以下のスライドで説明している部分です。苦手だと言わずに、ネットで検索して、コピペからはじめてみてはどうですか?、という感じが伝わればいいなと思っています。

GAS に続けて、希望する処理をキーワードに検索すれば、かなりの情報が見つかります。ありがたいことです…👍

文部科学省のガイドライン Ver.1.00 も公表され、いろいろ話題になっている生成 AI も、うまく使えば GAS のプログラム作成の手助けになってくれると思いますが、わたし自身は生成 AI によってローコードにはできると思いますが、ノーコードにはできないと思っています。

手助けにはなってくれるのでしょうが、ChatGPT がすべてを解決してくれるわけではないので、基本構文やプログラムの理解は必要になるはずです。 コピペや生成 AI ですべて解決できるわけではありませんが、そこからはじめてみるといいかと思います。プログラミング言語と称されるくらいなので、習得には相応の苦労が必要になってしまうのは仕方がないと思います…

文部科学省のガイドライン「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン Ver.1.0」でも、以下のようにたたき台として使うものであって、コピペしたものをそのまま使うことを想定していません。

効率化・省力化のためであって、丸投げするものではないですよね?

⽣成AIはあくまで「たたき台」としての利⽤であり、最後は教職員⾃らがチェックし、推敲・完成させることが必要であることは⾔うまでもない。

にっしー社長の YouTube チャンネル「cooker8 by 明治クッカー」で公開されている以下の動画で、ChatGPT を使った GAS のプログラム作成が解説されています。このような単機能の GAS であればいいのですが、複雑な処理になってくると、やはり難しくなってくると思います…

2つ目の裏ポイント

2つ目は、以下のスライドで説明している部分です。現状に満足せず、問題意識・改善意識を持ちましょう、という感じが伝わればいいなと思っています。

いろいろ便利な Google のサービスも、DX を導入していく過程では使い難いと感じる部分もあるかもしれません。そういった部分を

GAS でスムーズに使えるようにする

Google のサービスにあわせて運用方法を変える

のどちらかで対応できるといいなと思っています。

参加者からの声

すべてではありませんが、参加者から寄せられた声をあげると…

知っていれば便利になることが分かり、知らないで済ませると損をするなと思いました。当たり前をもう一度問い直すことが必要だと思いました。

先生方からGASを使った振り返りフォームの要望が増えているので参加させていただきました。とても楽しい講義でした。

面白そうでした。

痒い所に手が届くGASなどとても参考になった。フォーム&スプレッドシートによる自動ソートへのGASを作ってみようと思います。

Microsoft VBAからGASへ乗り換えできるといいんですが、VBAに比べると

オンラインヘルプが未成熟で…本日はありがとうございました。GASはまだ触れたことがありませんでしたが、まずはマクロの記録から、どういったコードで何が実現できるのかを勉強していきます。

GASがそれほど複雑なものではないこと,楽できるための一つのツールであることがよくわかりました。「これがあったらいいのに!」という視点を大切にしたいなと改めて思いました。

やってみたいが敷居が高い

といった感じでした。

コメントからは、裏ポイントが届いているようなので、ちょっと安心しました。これからも情報発信を続けていこうと思いますので、「スキ ♡」を押してもらえると励みになります。😍