初心者でも実践できるピーター・リンチ流「10倍株」の見つけ方と投資戦略をわかりやすく解説

Hello everyone! トミーです。

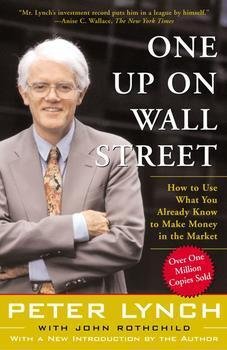

今回は、私が好きな投資家の一人であるピーター・リンチが書いた「One Up on Wall Street」を紹介しようと思います。この本は、アメリカの投資家なら誰もが知っている名著であり、特に株式投資を始めたい方(日本株・米国株問わず)にとって、投資の考え方を学ぶうえで非常に参考になる一冊です。

その前に、ピーター・リンチがどのような人物なのかを簡単に説明します。彼は歴史上最も成功した投資家の一人であり、13年間運用を任されたマゼラン・ファンドでは、年率29.2%という驚異的なリターンを記録しました。これは、同期間のS&P 500のパフォーマンスを2倍以上上回る成績です。彼の投資哲学の中でも特に有名なのが、「自分が知っているものを買え(Buy what you know)」という考え方です。さらに、株価の割高・割安を成長率と比較して測るPEG(株価収益成長率)レシオを考案したことでも知られています。

彼が率いたマゼラン・ファンドは爆発的に成長し、当時のアメリカでは約100人に1人がこのファンドに投資していたと言われるほど、多くの投資家を惹きつけました。そんなピーター・リンチが投資に対する考え方を語ったのが「One Up on Wall Street」です。

要約

「One Up on Wall Street」では、ピーター・リンチが誰でも有名な投資家を上回る成績を出せることを説明しています。その鍵は、論理的に考え、常識を活かすこと。結局のところ、自分が理解できる企業に投資するのが一番なのです。

投資を難しく考えすぎると、成功するチャンスを逃してしまいます。ただし、もちろん株を分析するにはそれ以上の知識も必要になります。

そこで、伝説の投資家ピーター・リンチから学べる3つの教訓を紹介します。

企業には6つのカテゴリーがある

テンバガー(10倍株)を探すなら、13個の特徴に注目する

投資で避けるべき5つの重要なポイントを押さえる

企業には6つのカテゴリーがある

企業には6つのカテゴリーがあることを知っていますか? まず、気になる企業や銘柄を見つけたら、「この企業はどのカテゴリーに属するのか?」を考えてみましょう。

例えば、大企業の株は安定したパフォーマンスを見せることが多いですが、急成長する可能性があるのは小型株です。市場環境によっては大型株も良い成果を出しますが、大きな値動きを期待するなら、中小型の企業に注目するのがポイントになります。

このように、企業の規模や特徴を把握することで、投資の判断がより的確になります。気になる銘柄を見つけたら、まずはどのカテゴリーに属するのかを見極めることから始めましょう。

Slow Grower

スローグロワーとは、成長が鈍化した大企業のことです。かつては急成長していたものの、事業の拡大余地がなくなったり、市場全体の成長が停滞したりすることで、成長率が低くなってしまった企業がこれに当たります。

このような企業の特徴として、安定した配当を出していることが挙げられます。新たな成長戦略に資金を使うよりも、株主に還元する選択をするためです。そのため、投資する場合は株価の上昇を期待するのではなく、配当目的で保有するケースが多くなります。

ピーター・リンチ自身は、このカテゴリーの銘柄にはあまり魅力を感じていません。なぜなら、企業の成長が鈍化している以上、株価の大きな上昇も見込みにくいためです。一般的に、スローグロワーの成長率は年4〜6%程度にとどまり、大きな値上がり益を狙う投資には向いていません。

Slow Growerの売り時:

買ったタイミングから株価が30~50%上昇している。

企業が2年連続で市場シェアを失っている。

新しい製品の開発が行われていない、研究開発費が削減されている、企業が現状維持に甘んじていると感じられる場合。

異業種の買収があり、それが「Diworsification(ディワースィフィケーション:無関係な事業の多角化)」に見えるとき。さらに、「最先端技術」を求めて新たな買収を検討していると発表した場合。

買収のために多額の支払いを行い、バランスシートが悪化し、かつての現金がなく、膨大な借金が残ったとき。これにより、株価が下落しても株の買い戻しに使える余剰資金がない状況。

株価が低くても、配当利回りが十分に高くないため、投資家の関心を引けないとき。

Stalwart

Stalwartは、スローグロワーよりも速く成長する大企業のことを指します。年間の利益成長率は10~12%程度で、経済の低迷期でも比較的安定しているのが特徴です。有名な例としてプロクター・アンド・ギャンブル(P&G)、ゼネラル・エレクトリック(GE)、ブリストル・マイヤーズ(BMY)、ケロッグ(K)などが挙げられます。急成長するわけではありませんが、スローグロワーほど鈍化しているわけでもない、いわば「中間的な存在」の銘柄です。

Stalwartの売り時:

過去2年間に投入された新製品の業績が振るわず、開発中の新製品も市場投入まで1年以上かかっている。

PER(株価収益率)が同業他社よりも明らかに割高になった場合(例:同じクオリティの企業がPER 11~12なのに対し、当該企業のPERが15など)。

過去1年間で役員や経営陣が自社株を購入していない。

企業の利益の25%を占める主要部門が、景気後退の影響を受けやすい状況になっている場合。

成長率が鈍化しており、コスト削減によって利益を維持しているが、今後さらに削減できる余地が少ない場合。

Fast Grower

ファストグロワーは、年間20~25%の成長を遂げる積極的な新興企業のことを指します。ピーター・リンチが最も好む投資対象であり、適切に選べば10倍、40倍、さらには200倍のリターンを生み出す可能性を秘めています。

ファストグロワーは必ずしも成長産業に属する必要はなく、緩やかに成長する業界の中でも大きく飛躍する企業が存在します。例えば、ビール業界のような低成長市場においても、アンハイザー・ブッシュ(ABI)のように急成長(当時)する企業があります。他にもウォルマート(WMT)、成長率が2%のホテル業界におけるマリオット(MAR)、そしてそれほど速くないファーストフード業界のタコベル(YUM)が挙げられます。

これらの企業は、ある地域で成功したビジネスモデルを次々と新しい市場へ展開することで、急成長を遂げます。しかし、リスクも高く、特に若い企業は資金不足や過剰な楽観主義に陥ることがあります。そのため、バランスシートが健全で、着実に利益を上げている企業を選ぶことが重要です。

ただし、ファストグロワーで最も難しいのは、「いつ成長が止まるのか」を見極めることです。適切なタイミングで売却できるかどうかが、成功する投資の鍵となります。

Fast Grower の売り時:

企業の成長が鈍化し、新たな市場への拡大が止まった場合。

ウォール街のアナリスト40人が「買い」評価を付け、機関投資家が60%以上の株式を保有し、主要な経済誌がCEOを絶賛している(過熱感があるサイン)。

PERが非現実的な水準に達している(業界平均PERと比較)。

既存店舗の売上高が前年同期比で3%減少している。

幹部2名や主要社員が競合他社へ転職した場合(経営の不安定さを示す)。

PERが30に達している一方で、今後2年間の楽観的な利益成長予測が15~20%にとどまっている場合(過大評価の兆候)。

Cyclical

Cyclical(景気循環型株)とは、売上と利益が定期的に増減する企業の株です。これらの企業は、景気の回復期には成長し、株価が急上昇する一方、不況期には業績が悪化し、株価も下落します。景気拡大を続ける成長産業とは異なり、景気循環株の業績は拡大と収縮を繰り返します。代表的な業種には、防衛(景気ではなくホワイトハウスの政策によって業績が左右される点で独特)、航空、鉄鋼、アルミニウムなどがあり、これらの業界に関わる職業の人は、市場の変化を早期に察知する「投資の優位性」を持ちやすいです。タイミングが非常に重要であり、景気の転換点を見極めることが成功の鍵となります。

Cyclical の売り時:

コストが上昇し始めたり、在庫が増加し、売れ残りが発生し始めている(価格下落と利益減少につながる)。

先物価格が現物価格を下回り、商品価格が下落傾向にある。

主要な労働組合の契約が間もなく終了し、賃上げ要求が強まっている。

コスト削減を試みても、国外企業との競争に勝てなくなったとき。

Turnaround

Turnaround(逆転株)とは、業績が低迷し、時には倒産寸前にまで追い込まれた企業です。これらの企業は、成長が鈍化しているのではなく、まったく成長していない状態にあります。しかし、一度業績回復の兆しを見せると、株価が急激に上昇する可能性があります。例えばApple(AAPL)は1997年に破産寸前の状態でしたが、スティーブ・ジョブズの復帰による大胆なリストラとイノベーションにより、iMacやiPodの成功を経て、一時期世界で最も価値のある企業へと成長しました。ターンアラウンド株の最大の特徴は、市場全体の動向とは関係なく値動きする点です。企業の再編や経営改革によって業績が回復し、投資家に大きなリターンをもたらすケースもあります。例えば、不採算事業を整理し、収益性の高い事業に集中することで、企業価値が向上することがあります。

Turnaroundの売り時:

在庫の増加率が売上成長率の2倍になっている。

PERが企業の成長見通しに対して過度に割高になっている。

企業の主力事業が売上の50%を特定の大手顧客に依存しており、その顧客の業績が悪化している。

Asset Plays

Asset Plays(アセット・プレイ)とは、市場で過小評価されている価値ある資産を保有する企業を指します。例えば、不調な企業が所有する不動産の価値が、事業そのものよりも高いケースが該当します。その他にも、特許、天然資源、サブスク契約、あるいは将来の利益と相殺できる繰越欠損金(tax-loss carryforward)などがアセット・プレイの対象となります。

Asset Playsの売り時:

株価が実際の市場価値よりも割安で取引されていても、経営陣が多角化のために新株を10%発行すると発表した場合。

法人税率の引き下げにより、企業の繰越欠損金の価値が大幅に減少した場合。

機関投資家の持株比率が過去5年間で25%から60%に増加し、市場の注目度が高まっている場合。

これらの6つのカテゴリーについては、本書で詳しく説明されています。特に理解しておくべき点は、企業は複数のカテゴリーに同時に属することもあり、常に同じカテゴリーにとどまるわけではないということです。例えば、マクドナルド(MCD)はFast GrowerからStalwartへ、さらにAsset Playを経てSlower Growerへと変化しました。

テンバガー(10倍株)を探すなら、13個の特徴に注目する

「テンバガー」とは、ピーター・リンチが用いた言葉で、購入時の価格から10倍に成長した株を指します。前述のポイントのように、株の種類ごとに適切な対応が必要ですが、共通点も存在しており、それを見極めることで「テンバガー」が狙いやすくなります。

Sounds dull(地味に聞こえる )

企業が地味な業界に属している、または企業名が地味な場合、一般的に注目されない。

例:Waste Management(WM)は廃棄物管理と環境サービスを提供しており、地味に思えるかもしれませんが、競争が少ないこの必須業界で安定した成長を遂げており、強い業績を上げています。Does something boring (退屈なことをしている)

企業が退屈でシンプルなビジネスを行っている場合、あまり投資家から注目を浴びないのが典型的です。しかし、注目を浴びていないからこそ、株価に織り込まれていない情報をいち早く知ることで、テンバガーを狙える機会があります。Does something disagreeable(嫌われることをしている)

清掃や廃棄物処理、葬儀業など、一般的に「不快」と見なされるビジネスを行っている企業は、少ない競争と低い関心の中で高い利益を上げている可能性があります。It’s a spinoff(スピンオフしている)

大企業のスピンオフ企業は、通常、強固な財務基盤を持っており、新しい経営陣がコスト削減や創造的な手段で収益を改善することができます。

例:PayPal (PYPL) は2015年にeBayからスピンオフされました。eBayからの支援を受けて、PayPalは独立して成長し、デジタル決済市場での主導的地位を確立しました。Institutions and analysts don’t own/cover it yet(機関投資家やアナリストがまだ注目していない)

例:The Trade Desk (TTD)は最初、アナリストや機関投資家から注目されていませんでしたが、デジタル広告業界の拡大とともに成長し、IPOから約3.5年でテンバガーになりました。Unsubstantiated rumors(根拠のない噂がある)

噂に取り囲まれた企業(企業が有害廃棄物やマフィアの関与に関する噂にさらされているなど)は、ウォール街や他の機関投資家が手を出さないため、大きなディスカウントで取引されることがあります。It does something depressing(憂鬱なことをしている)

例:Service Corporation International (SCI)は葬儀や墓地サービスを提供しており、人口が減らない限り、需要は増え続けるため、安定的な収益を確保しているビジネスモデルです(IPOから6年でテンバガー達成)。Stagnant industry(停滞産業)

停滞している業界に属している企業は、競争が少なく、独自の競争優位を築きやすいです。

例:General Mills (GIS)は食品業界で活動しており、比較的停滞した業界ですが、シリアルやベティ・クロッカーといった強力なブランドを通じて安定した成長を続けています。Serves a niche(ニッチ市場をターゲットにしている)

企業がニッチ市場に特化している場合、競争相手が少なく、価格引き上げの余地があります。

例:Monster Beverage Corporation(MNST)は強力なブランドと忠実な顧客基盤により、エナジードリンク市場市場での支配的地位を築いています。Recurring customers(繰り返し購入される商品を提供している)

消費者が定期的に購入する商品を提供している企業は、安定した収益を得やすいです。

例:Colgate-Palmolive Company (CL)は日常的に購入される歯磨き粉などを販売し、安定した売上(米国では35%のマーケットシェア)を維持している企業です。Uses technology(技術を活用している)

企業が技術を活用してコスト削減や効率向上を実現している場合(1980年代に出版された当時の基準と比較すると、今日ではこの要素だけでテンバガーを見極めるのは難しいと思います)。Insiders are buying(経営陣が株を購入している)

経営陣が株を所有していると、株主への報酬が最優先になり、逆に給料のみを受け取る立場では、給与増加が優先されます。また、経営陣が自社株買いをする理由は、その企業の成長に自信を持っており、株価が割安で上昇する見込みがあると信じているからです。The company does stock buybacks(自社株買いを行っている)

企業が自社株買いを行っている場合、株主に対するリターンを高める(流通株数を減らし、一株当たり利益(EPS)を向上)シンプルかつ効果的な手段であるため、株価の上昇を促しやすい特徴があります。

投資で避けるべき5つの重要なポイントを押さえる

Hyped industry(ホットな業界)

多くの人は、他の人が買っているからという理由で、価格がすぐに急上昇することを期待して購入します。このような銘柄は、短期的には注目を集めることがありますが、長期的な投資には不向きです。Hyped in the media(「次の○○」と言われる企業)

「次のマクドナルド」や「次のIBM」などのように、メディアで注目を浴びることで株価が急騰することがありますが、名前だけに魅了されてしまい、ファンダメンタルズを無視してしまうことがあります。このような株は慎重に判断する必要があります。Too diversified(過度な多角化)

ピーター・リンチは「Diworsefying(ディワースファイイング)」している企業はなるべく避けるよう勧めています。成長を目指して他の企業を買収するものの、買収に過剰な金額を支払ったり、コアビジネスから全く違う領域に手を出した場合、Diworsefyingになりがちです。そのため、企業が多角化する時は、Diworsificationしていないかを慎重に確かめることを推奨しています。One-sided customer base(顧客基盤の依存)

一つの顧客を失うことが財務に致命的な影響を与えるような企業には警戒が必要です。特に、利益の大部分を一社に頼っている場合、その企業は交渉力の面で不利になり、将来的に圧力をかけられるリスクがあります。Big but potentially empty promises(大きな期待に対して中身がない約束)

「ウィスパー株」とは、噂やゴシップに基づいて注目される株で、投資家の間で噂が広まり、過度な期待が集まること銘柄を指します。例えば、「革命的な新製品」や「画期的な技術(量子コンピューターなど)」を掲げる企業は、確固たる情報や調査に基づいていないケースが多く、投資リスクが高く、株価も不安定になりがちです。ピーター・リンチは、こうした株を避け、しっかりとしたファンダメンタルズに基づいた投資を重視すべきだと強調しています。

他に注意すべきポイント

保有銘柄の理解:企業の本質と、株を保有する具体的な理由を明確にすること(株を買う前に、「なぜこの銘柄に興味があるのか」「企業が成功するために必要な要素」「直面するリスク」を2分間で説明できるようにすること)。

小型株の選定:小型株の中でも、すでに黒字化しており、ビジネスモデルの再現性が確認できる企業に注目すること。

急成長企業への警戒:年間成長率が50~100%の企業には持続性が低い可能性が高いため、慎重に投資すべき。

理想的な成長率:非成長産業において、年率20~25%の適度な成長を遂げている企業は理想的な投資対象。

機関投資家が少ない銘柄を狙う:機関投資家の保有率が低い企業は、株価の伸びしろが大きい。

PERの考え方:すべての条件が同じであれば、PER 20で成長率20%の企業は、PER 10で成長率10%の企業よりも優れた投資対象となる。

ピーター・リンチの投資基準:(EPS成長率 + 配当利回り)÷ PER で評価。

例:(12% EPS成長率+ 3% 配当利回り)÷ PER 10 = 1.5

1未満は投資対象外、1.5は普通、2以上なら優良銘柄。