精神障害者保健福祉手帳

高次脳機能障害が分類されるのは精神障害者保健福祉手帳である。

今回はこの精神障害者保健福祉手帳の申請と交付に関して投稿していきたいと思う。

申請可能な状態

発症から6ヶ月以上経過していることが条件となる。

その期間に転院等があったとしても、診断を受けた日ベースになるので、今の病院に通院し始めてまだ1ヶ月であったとしても最初の病院で診断がついたのが6ヶ月以上前であれば申請することが可能である。

私は2023年6月に脳梗塞を発症し、A病院に救急搬送され入院。そのままかかりのつけ病院となる。

転居に伴い2024年5月にB病院に紹介され、その際に障害者手帳取得を勧められ申請。

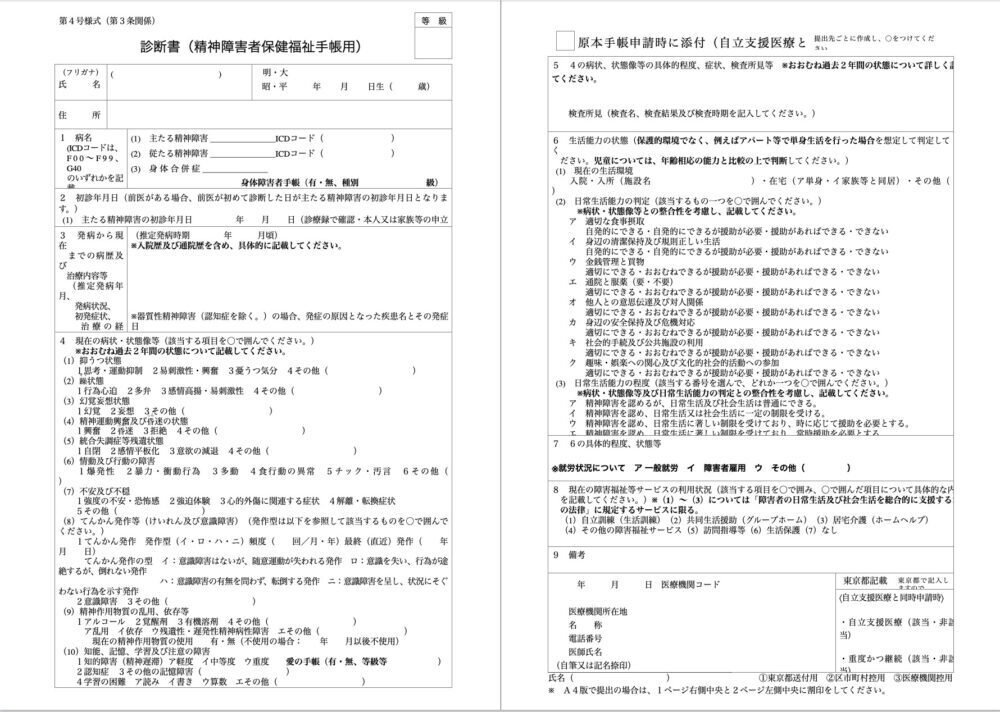

診断書の取得

市役所や区役所などの保健福祉課に精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書を下さいと伝えるとすぐに貰える。

また地域にもよるが、PDF化された診断書が役所のホームページにアップされている地域もあるのでそこからダウンロード、印刷することも可能である。

詳しくはお住まいの地域のホームページでまず調べて頂きたいと思う。

担当医による診断書の記入

役所で貰ったor印刷した診断書を担当医に渡して書いてもらう。

その場でさらっと書けるような診断書ではないのでその日のうちに持って帰るということは出来ない。

私の場合は以下の流れで進んでいった

①何に困っているか、日常生活を担当医に伝える

②高次脳機能障害の検査を受けるように言われたので、予約の上、検査を受ける

③外来時に高次脳機能障害の検査結果について説明を受ける

④結果を元に担当医が診断書を記入する

⑤診断書が完成し受領する

診断書の項目には医師の所見や日常生活でのレベル感を記入する箇所がある。

担当医は患者の生活を見ているわけではないので、患者自身で何に困っているか、不自由しているのかはっきりと伝えなければ正しい診断書にはならない可能性がある。

なのでしっかりとコミュニケーションを担当医や担当医セラピストと取り、日々の困り事を隠さず伝えることであるべき診断書となる。

申請

診断書を持って役所に申請する。

窓口は保健福祉課になると思うが、詳しくはお住まいの役所に確認をお願いしたい。

私の地域では申請時に、保健師さんとの面談があった。

面談は約1時間ほど。今の生活状態や困り事などをヒアリングされる。

面談終了後に申請の控えを渡されて終了となり、交付を待つこととなる。

交付

地域によっても異なるが、私の地域はた1ヶ月半~2ヶ月ほどかかりますと言われた。

実際に交付通知書が届いたのは2ヶ月後であった。

交付通知書には、精神障害者保健福祉手帳の交付が決定したので役所まで取りに来てくださいという内容が書いてある。

役所に行くと障害等級がその場で知らされ、手帳が交付されるという流れであった。

ミライロID

私の地域の障害者手帳は紙なのだが、ミライロIDというスマホアプリに障害者手帳の情報を登録すると、デジタル障害者手帳として使えるとても便利なアプリである。

障害者手帳の情報登録&申請、ミライロIDの運営が登録内容を確認し、承認され使用出来るまでに約3営業日ほどかかる。

どこでどんなサービスが受けられるかなどもこのアプリを通じて調べることが出来るので手帳が交付されたらこのアプリを活用頂くととても便利になると思うのでぜひご活用いただければと思う。

さて長くなったので今日はここまでとします。

ここまで読んで頂きありがとうございます!

引き続きよろしくお願いします。