老眼とみんなに便利な近用メガネのはなし

年齢的には完全に老眼で困っているはずなのだが、それほど困っていない。ずっと昔は、老眼になると、近くを見るのが大変になる、つまり遠視になるのだと理解していた。そう思っている人は少なくないかもしれない。しかし、今も、毎日パソコンの画面を見て長時間仕事をしているが、メガネをかけなくても、パソコンの画面を見るのに困ることはない。幸運ではあるが、では老眼とは何だったのか?僕は老眼にならないスーパーヒューマンなのか?そして、これは視覚障害やロービジョンとどう関係があるのだろうか?そのことを書いてみたい。

大学院を終えてからだったと思うが、日本視覚学会という学際的な学会の会員になった。人間の視覚についていろいろな学問分野の研究者が集まる学会で、感覚知覚の心理学、生理学、眼科学、応用物理学、工学などから、目の機能=視覚に関心をもつ人が年に2回会合を開いて、研究発表をしている。その学会で、鵜飼さんという早稲田大学の応用物理学を出た研究者が、目の屈折=調節機能についての講演をされた。鵜飼さんとはいろいろな関心を共有していたので、その後も懇意にさせてもらい、ロービジョンマニュアルを一緒に翻訳するなど楽しく生産的な思い出がたくさんある。その講演は、文字通り目からうろこが落ちるような明快なもので、オンラインでその講演要旨も見ることができる(文献)。

図の出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duane_(1922)_Fig_4_modified.svg

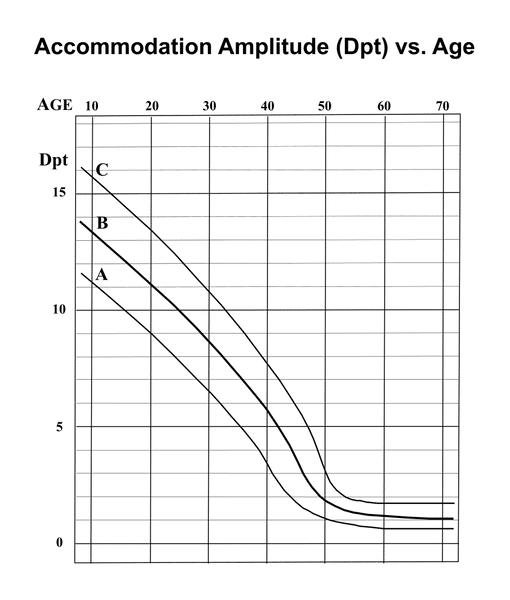

その内容を下手にまとめるよりも、グラフを見てもらうと一目瞭然かもしれない。この図は、とても有名な図で、人間の目の屈折力が年齢とともにどのように変わるかをたくさんの人で調べたもので、デュアンという眼科医が1922年に報告した。100年も前の研究だが今も参照されている。グラフは横軸が年齢、縦軸が屈折力を表している。

縦軸はディオプタといって、人間の目だけでなく、一般的にレンズの屈折力を表す単位で表されている。図の中ではDptと略されている。レンズの屈折力は、焦点距離の逆数で表すことになっているので、たとえば、小学校のときに虫めがねで太陽光を集光して紙を焦がした経験があると思うが、あのとき紙とレンズの間の距離が焦点距離で、仮に5cmだったとすると、その屈折力は20ディオプタになる。焦点距離をメートルの単位にして逆数にすると屈折力ディオプタになる。5cmは0.05mなので、ディオプタはその逆数、1/0.05だから20になる。

グラフの左端は10歳という年齢で、右端は70歳。線がABCと3本あるのは真ん中のBが平均値で、上下の2本はその標準偏差、ばらつきの幅を表している。Bだけ見て貰えばいい。10歳のときには最大13ディオプタという屈折力があったのが、年齢を重ねると単調に減って、50歳以上でほぼ横ばいになり、だいたい1ディオプタくらいで止まっている。この横ばいになった状態が老眼である。目の加齢のために、屈折力がなくなってしまった状態を老眼、正式には老視という。

どういう意味かというと、目の焦点が合う距離を計算してみるとよくわかる。10歳のころは13ディオプタの屈折力がある。13ディオプタの焦点距離は7.7cmで、たとえば本や花に7.7cmまで近づいても目のピントが合う。一方、60歳では1ディオプタしか目の屈折力がない。その焦点距離は1m!つまり、1mの距離までしかピントが合わず、手元はピンボケになるということを意味する。高齢になると、新聞を持つ手をせいいっぱい伸ばして読もうとする人がいるのはこのためだ。鵜飼さんは、加齢現象をこんなに綺麗に(残酷に)示すものは他にないと言っていた。たいていの機能はハタチくらいまでは発達して良くなるものだが、目の屈折力だけは、年とともに単調に低下していく!

さてこの辺で、僕の目の話に戻る。パソコンの画面を裸眼で見ても苦労しないのは老眼という現象と矛盾している。なぜそうなるかというと僕が軽い近視だからで、近視の目は老眼になっても近視のままで変化しない。そういえば、老眼が遠視なら、近視と遠視はそもそも矛盾するので、同時におこるはずがない。上に説明したように老眼は目の屈折力が固定化されることだから、近視の目は近視のまま固定化される。矛盾はない。

僕の目は、焦点距離が60cmくらい、ディオプタで1.5くらいの軽い近視だった。この距離はちょうどパソコンを見る距離くらいなので老眼になってもメガネが要らないという理屈になる。しかし、遠くをみるとピンボケするので、遠くを鮮明に見たいときには近視用のメガネを掛ける。

そういう軽い近視の老眼はどんな風かというと、30cm以下に近づいてみようとするとピントが合わない。9ポイントや10ポイントの文字は問題ないが、非常に小さい文字で印刷されているものを読もうとすると老眼鏡が要る。要するに遠くも近くもメガネが要る、それが老眼というわけである。

このことを学ぶと、若い時に近視を治したくてレーシック治療を受けることの意味を少し考え直してみたくなるかもしれない。メガネをかけたくないからとレーシック治療を受けた人は、治療を受けた当初は目の屈折力があるから、遠くから近くまでピントが合うだろう。しかし、加齢から逃れることはできなから、40歳くらいから近くにピントが合いにくくなり、結局50歳くらいになれば老眼鏡をかけないと読書、書き物がつらい、そのせいで眼精疲労や肩こりがひどいということになる。レーシックで一生メガネなしの生活ができると思っているとしたら、それは期待すること自体に無理があるということになる。

そして、ロービジョンの話である。小さいころからロービジョンだと、物を見るのに接近視、つまり、かなり近づいて見るのが習慣化していることがしばしばある。近づけば、物は大きく見え、小さくて見にくかったものが見えやすくなる。そのこと自体はとても理にかなっている。ありがたいことに、特に拡大鏡を使ったりしなくても大丈夫な場面が少なくない。近づいた分、頭の影で暗くなるなら、見ているところを少し明るく照明するようにすれば良い。ただ、この方法には落とし穴がある。上に述べたように、近くを見る力は年齢とともに単調に落ちていく。ロービジョンも例外ではない。子供のころに接近視が可能なのは、それだけ屈折力があるからである。大人のロービジョンでは接近視しても、子供のときよりもずっとピンボケの状態で見ていることになる。変化はゆっくりだし、もともと視力が低いと本人もピンボケに気づきずらいかもしれない。ロービジョンの場合でも、年齢が進めば、近いところで読むには、老眼鏡が要るのである。まさかの老眼鏡でずっと見やすくなる可能性があるが、ロービジョンと老眼は関係ないと何となく思い込んでいると、可能性が検討されないこともあるかもしれない。ロービジョンは特別だから接近視ができるとか、ロービジョンは何でも接近視で読めるというのは、子供のロービジョンのことを一般化して考えすぎている。年齢がいけば、ロービジョンであろうが、接近視するのにメガネが必要になっていくということである。ロービジョンであっても目の加齢からは逃れられない。

ついでに言うと、老眼鏡という言葉が悪い。的確だとしても、イメージが悪いので人々は使いたがらない。そこで、ハズキルーペという商品が生まれたりする。海外では、Reading glassと呼んだりする。読書メガネ、近用メガネと呼べばいいだろうか?

実は、近用メガネは老眼でなくても有効な場面がたくさんあるのだと思う。近くを見るのがつらい、頭痛がする、長く読めない、眼精疲労があるというような場合、一般的に近用メガネを試してみることをお勧めする。大学生にも勧めたことがある。もともと遠視気味の場合、大学生でも加齢の影響で近くにピント合わせをするのが辛くなることは多いにありうる。上に述べたように、老眼の原因になっている加齢現象は生まれた瞬間から始まっているので、必ずしも高齢者だけが影響を受けるわけではない。ロービジョンの若年者でも同じことが起こる可能性がある。

文献

鵜飼一彦 (1991) 視力と調節・屈折. VISION 3(3), 149-162.

Duane, A. (1922) Studies in Monocular and Binocular Accommodation, with Their Clinical Application. Transaction of the American Ophthalmological Society, 20, 132-157.

文:小田浩一