プレイベント『スリ』トークレポート | 11/17(日) |第25回フィルメックス

東京フィルメックスのプレイベント「今だけ、スクリーンで!東京フィルメックス25周年の軌跡」で、第9回の特別招待作品だったジョニー・トー監督の『スリ』(2008年/第9回上映時のタイトルは原題の『文雀』)が久々に銀幕に戻って来た。11月18日の上映後のトークには、ジョニー・トーと親交のある映画評論家の宇田川幸洋さんが登壇。フィルメックスの神谷直希プログラム・ディレクターを聞き手に、ジョニー・トーの映画監督デビュー以来の足跡を振り返りながら、アクションにとどまらない多彩な魅力を語った。

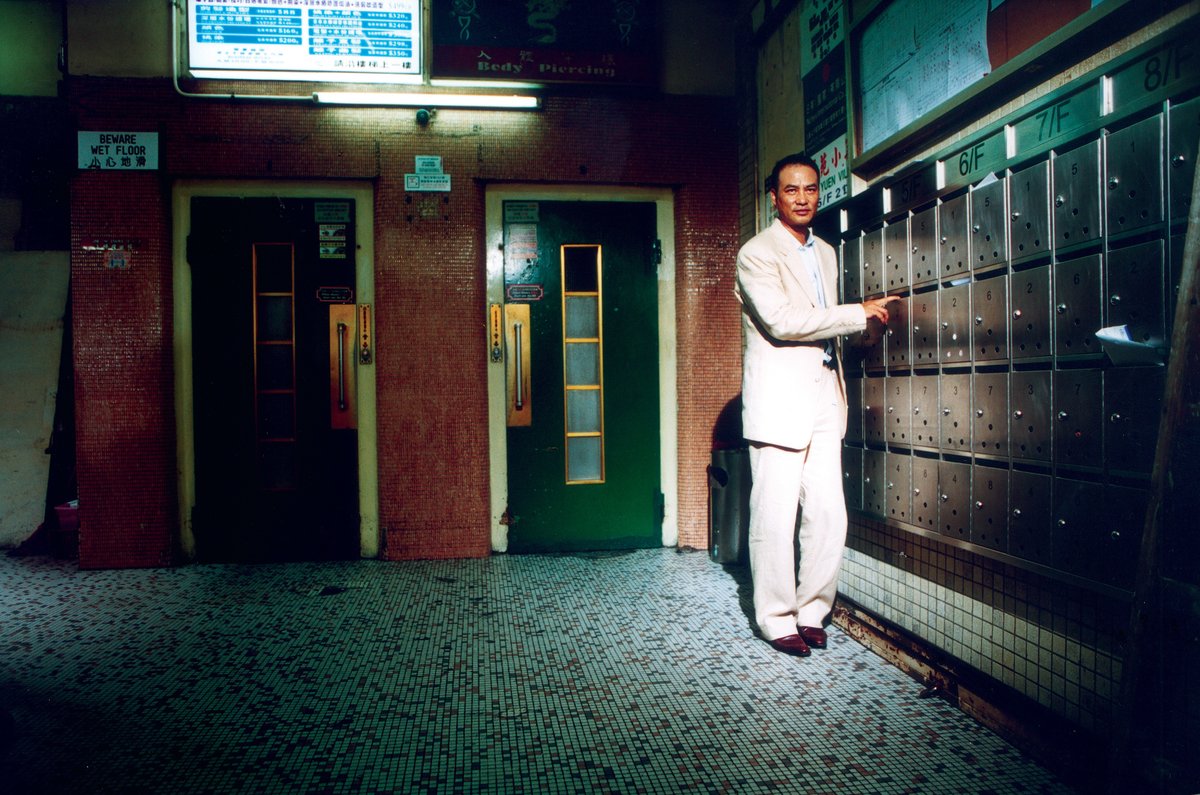

ベルリン国際映画祭コンペティションにも選出された『スリ』は、サイモン・ヤムが率いる4人組のスリ仲間が北京語を話す謎の美女に魅了され、彼女を囲う裏社会の大物と対決することになる物語。得意の苛烈なバイオレンスは封印し、往年のミュージカル映画のような軽やかでウィットに富んだドラマを展開する。

しかし、残念ながら日本では劇場未公開。フィルメックスでのプレミア上映を見て以来、16 年ぶりの再会だったという宇田川さんは、「一番よく覚えていたたのは、 4人組が1台の自転車に一緒に乗るところ。終盤の傘のシーンも記憶に残っていました。でも、こんなに簡単なストーリーだったのか。シンプルでおとぎ話みたいですよね。ジョニー・トー作品の中でもすごく異色の作品だと思います」と話す。

「最初にこれを見たとき、山田宏一さんが『青春映画だね』って言ってたのをよく覚えているんですが、確かに4人ともみんないい歳なんだけど、青春をずっと引きずっている感じがしますよね。4人が一緒に自転車に乗るシーンはその象徴になっている。『冷たい雨に撃て、約束の銃弾を』(2009年)の撃ち合いの場面で、銃撃にさらされた自転車が弾の勢いでフラフラと自走するように動くシーンがありましたが、あの自転車が今日見た自転車と同じだったら面白いのになぁ。自転車のリサイクル(笑)」

セリフは極力控え、音楽と登場人物の動きを絶妙に絡ませてドラマを紡ぐ。サイモン・ヤムが自転車で駆け抜ける香港の雑踏など、何気ない街の光景もノスタルジックな魅力を放つ。

「もっとモノトーンに近いような色…ひょっとしたらモノクロみたいな印象があったんですが、違いましたね。最初のカットから鮮やかな赤が飛び込んできた。すごく渋い色調だけれど鮮やかな感じがする。最後は『シェルブールの雨傘』みたいだし。他の映画もそうなんですけど、香港の古い街並みが本当に好きで、大切にしてるんだなぁと感じます」。

街頭撮影の多さは香港映画の特徴でもあるが、「ジョニー・トーの風景のとらえ方には独特なものがある」と宇田川さん。人間関係の描写にも、他の香港映画にはない独自性を感じるとという。

「例えばサモ・ハンの映画などが代表的なんですけど、他の香港映画にはわりと熱い人間関係を描いたものが多い。ジョニー・トーも集団を描くことは多いんだけど、それぞれの関係性が冷めてるっていうか、みんなどこかクールなんですよね。仲間を描いてはいるけれど、仲間だからこその何かを出すというような少年ジャンプ的な熱さはない。この映画でファム・ファタールを演じたケリー・リンを初め、あの頃よく出ていた女優さんもみんなクールな雰囲気で、何と言うか、あまり女を描いている感じがしない。この映画のケリーも女性というよりひとつの象徴みたいな感じ。実は文鳥の化身だったとしてもぜんぜん受け入れられる」

『スリ』が作られたのは、『エレクション』二部作や『エグザイル/絆』『強奪のトライアングル』などのハードなアクションを連打していた時期。2005年頃から断続的に撮影を続け、3年がかりで完成させた。

「彼は自分が作りたい種類の作品を撮るまでにすごく時間のかかった人なんです。今ではジョニー・トーといえばノワールやハードボイルド方面の人だという認識があるけれど、1980年にデビューしてからそういう男っぽい映画を作り始めるまで、15 年はかかっている。そんな人が、アクションとはまったく違う『スリ』のような映画を撮ったというのは面白い。アクション以外にもまだまだ作りたいものがあったんだなって感じがします」

では、アクション監督として名を馳せる前のジョニー・トーはどのような監督だったのか。1980年の監督デビュー以来の足跡を簡単に振り返ってもらった。

「監督デビュー作(『碧水寒山奪命金』)は武侠もののチャンバラ映画でしたが、アクションがそんなに印象に残る感じではなかった」

日本で最初に公開されたのはチョウ・ユンファとシルヴィア・チャンが共演した『過ぎゆく時の中で』((1989年)。バイク・レースを引退しひとりで息子を育てる中年男と別れた妻のメロドラマだ。

「あれは香港映画には珍しく子役で泣かせる作品で。その印象が強くて、泣かせるタイプの監督なのかとしばらく思っていました。アンディ・ラウが出た『戦火の絆』も、戦争アクションというよりメロドラマ要素の方が強かった。メロドラマもやるしコメディもやる、香港映画のいろんなジャンルを撮る”職人監督”という印象でした。実際は90年代後半から男っぽい作品をどんどん撮るようになっていたんだけど、当時の作品は日本に全然入って来なくて。たぶん『ザ・ミッション 非情の掟』(1999年)あたりから注目されるようになりました」

実際、ジョニー・トーは1990年代後半に映画人生で大きな転機を迎えていた。脚本家のワイ・カーファイと共に映画製作会社「银河映像」(英語名・ミルキーウェイ)を設立したことだ。

「1996年にミルキーウェイを設立し、香港が中国に返還された1997年からスタイリッシュなアクション映画をどんどん世に出すようになった。その頃の香港映画界って、ジョン・ウーとかリンゴ・ラムとかツイ・ハークとか、著名監督がこぞってハリウッド進出を目指していた時期なんですね。ジョニー・トーだけが香港に残り、ひとり香港らしいアクション映画を守るようになったという印象が強いです」

宇田川さんも「ジョニー・トー作品で一番好き」という『ザ・ミッション』が公開された1999年には、レトロスペクティブ部門に定評がある香港国際映画祭が大規模なジョニー・トー特集も組まれた。

「香港映画祭で現役の監督を特集したのはたぶん初めてじゃないかな。非常に珍しいと感じました。あそこで90年代後半の男っぽい映画を見て、僕の印象も完全に覆った。あの映画祭はいろんな国の人が見に来るので、あの特集で欧米にも評判が一気に広がった。21世紀になると各地で注目度が高まり、2004年にカンヌ(『ブレイキング・ニュース』)とヴェネツィア(『柔道龍虎房』)、2008年にベルリン(『スリ』)と、世界三大映画祭すべてに作品を出すまでになった。すごいことです」

快進撃を支えたのは旺盛な仕事量。当時のフィルモグラフィーに並ぶ作品数はすさまじい。

「多い時は年4本、少なくても年2本は撮っていましたからね。監督作以外にプロデュース作品もある。大変な仕事ぶりです。だからあれだけいろんな種類の作品が作れたんでしょうね。確実に興行成績を上げるためにアクションだけじゃなくコメディも作り続けた面があり、おかげでミルキーウェイは今も存続している。映画監督としてもプロデューサーとしても、非常に模範的な仕事ぶりの人だと思います」

しかし、オムニバス映画『七人樂隊』(2021年)の一編を最後に、監督作は途絶えている。今年1月にジョニー・トーにインタビューしたという宇田川さんに神谷PDが最近の動向を尋ねた。

「なんか、週3でサッカーやってるって言ってました(笑)。本人ははっきりとは言わないけれど、やはり中国の締め付けも影響しているんでしょうね。映画を作るには面白くないような状況だから作ってないのかもしれないけれど、ちょっともったいないことです。『外国で撮るのもいいな』みたいなことも言ってたから、ぜひ日本で撮ってほしいですね」

「日本のプロデューサーの方が聞いていらっしゃったら、ぜひご検討をお願いしたい」と神谷PD。先月の東京国際映画祭で審査員を務めたジョニー・トー監督の引き締まった精悍な姿はサッカー効果のおかげかも。そのエネルギーが再び映画製作に注がれ、新作が届く日が早く来ることを楽しみにしたい。