特別イベントレポート:羽田クロノゲートへ行ってきました!

本日は11名で特別イベント「クロネコヤマトのクロノゲートへ行ってみよう」を実施しました!!

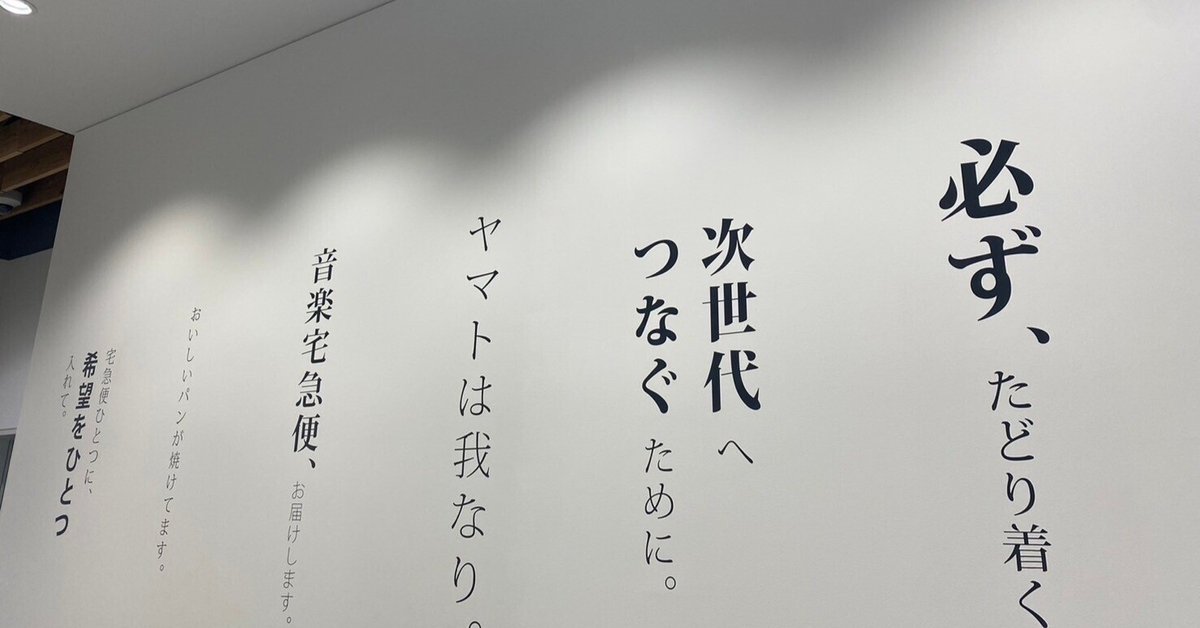

宅配便サービスの歴史

宅配便サービスが登場したのは1976年。

それまでは、個人が荷物を送るには郵便小包か国鉄小荷物しかなかった時代に「電話1本で集荷・1個でも家庭へ集荷・翌日配達・運賃は安くて明瞭・荷造りが簡単」というコンセプトで宅配サービスを始めたのがクロネコヤマトです。

最初は関東エリアのみで、そこから、たった5年で全国へ展開していったそうです。

宅配、便利ですよね。

インターネット通販できるようになった今、宅配便サービスは私たちの生活になくてはならないものになりました。

今回参加されている方達も皆、宅配サービスにはお世話になっています。

・通販もかなり使うし、仕事の配送もヤマトにやってもらってます!

・用品、家具、洋服など何かとネット通販するからヤマトさんにはお世話になりがち

・仕事でもPC運んだりしてもらってます

・お買い物マラソンのときにまとめて利用

・食料品の配送もあるし、お客様の注文も宅配が増えてる。無くては生活にならないレベル

・よく使ってます!!生活にないと困るぐらい

・月1回程度。多いときは月10回くらい。

さて、そんな宅配便サービスですが、現在、2024年問題と呼ばれる法改正に悩まされています。

人出不足が進む中、クロネコヤマトはどう対応するのか?

それを探るべく、我々はクロネコヤマトの物流ターミナル 羽田クロノゲートへ潜入しました。

宅配の仕組み

そもそも、我々の荷物はどうやって運ばれているのか、仕組みを簡単に説明します。

まず、集荷した宅配物は最寄りの営業所へ集められ、そこから、その地域のベース(物流ターミナル)へ運ばれます。

ベースでは、どの地域に配送するかの仕分け作業を行い、それぞれの地域のベースへ配送されます。

ベースへ配送後は、配送先の最寄りの営業所へ輸送し、最後に営業所から配送先へ配られる。

人出不足で問題になっているのはドライバーですが、ドライバー人員を確保するため&早急に配送物を届ける為にも「配送物の仕分け作業」を迅速に行う必要があります。

そこで大活躍しているのが「クロスベルトソーター」と呼ばれる仕分けの仕組みです。

ちなみに、クロノゲートで一番の見どころは、このクロスベルトソーターだと思うのですが、残念ながら現地では、この仕訳能力を見る事が出来ませんでした。

私たちが見学したのは朝10時開始の会。

しかし、朝イチって仕分け作業があまりないんですね。

スケジュール的には夕方8時が一番仕分け作業が多いようです。

仕分け作業を見たい場合は、なるべく遅い時間帯の方がいいかもしれません。

とにかく、クロスベルトソーターの実力をリアルで体感できなかったのは残念でしたが、なんと、拠点全体としては1時間に最大4万8000個の荷物を仕分けることができるそうです。

ドライバー不足には対応できるのか?

さて、羽田クロノゲートで、仕分け作業の効率化・自動化を実感する事は出来ましたが、問題となるのは仕分けた後の郵送部分。つまりはドライバー不足です。残念ながら今回の潜入では、ドライバー不足をどうするかの情報はあまり得られませんでした。

1976年に配送を始め、たった48年でここまできていますので、ドライバー不足を解消する新技術が生まれるかもしれませんが、日本の高齢社会は待ったなしです。

実を言うと、日本の高齢者は増え続けるのではなく、2042年には減少に転じます。

ですが、それ以上に日本全体の人口が減り続ける為、高齢化率は40%程度になるとされています。

高齢化率が高くなる、しかも、その高齢者は今とは違い、ネット通販の能力を備えた高齢者です。

2024年問題がなくとも、今のままでは配送能力はもたなくなる可能性が高い。

おそらくは、配送力の維持のため、より効率化するか、ある程度まとまった数での配送依頼でなければ高額な配送料がかかるとか、そういう工夫が成されるのでしょうが、ちょっと大変そうな未来が予想されます。

そういった意味でも、ネット通販ばかりに頼らず、足腰を鍛えておくに越したことはないなぁと・・・思いました(汗

最後は、なんだか悲しい感想になりましたが、良いきっかけになりました。

有意義な時間になりました。

ありがとうございます。

いいなと思ったら応援しよう!