立地特性に適応し、地域に付加価値をもたらす研究施設の整備 ~東京都島しょ農林水産総合センター大島事業所~

「東京都島しょ農林水産総合センター」は伊豆・小笠原諸島の農林水産業の一体的振興を使命として、奥多摩から日本の最南端の沖ノ鳥島に至る東京の川・海・島で営まれる農林水産業を、試験研究・普及指導の技術力で支援する組織です。港区湾岸にある本所を中心に、都内各島に位置する事業所等で構成されています。本事業はそのうち伊豆諸島北部海域の水産業の重要な拠点となる、東京都島しょ農林水産総合センター大島事業所水産庁舎の建替事業です。旧庁舎は建築後約50年活用されてきましたが、老朽化が進んだ状態であったため、現地での全面的な建替により、施設機能の拡充を行うことで島しょ振興及び行政サービスの向上を図りました。主な諸室は水産業の振興を目的とした飼育実験室や分析室、加工室などの研究施設、展示コーナーや講堂といった普及施設、船員控室や各種倉庫の管理施設となります。

整備にあたって、立地の特性に合わせた建築計画の工夫、津波対策、塩害対策や特殊な研究設備の導入を行いましたので、それらを紹介します。

(1)敷地の高低差を生かした建築計画

計画地は伊豆大島の南部に位置し、周囲の山がすり鉢状になっている波浮港に隣接した自然豊かな環境にあります。海と山に挟まれており、山側前面道路レベルと敷地海側とでは最大7m以上の高低差があります。また、計画地の近傍には、大島事業所が所有する3隻の船用の船着き場があります。

このため、山側前面道路からのメインエントランスを3階とすると共に、船からの資料・資材を冷凍冷蔵庫や船舶用倉庫がある2階へ車でスムーズにアプローチできるように車路を計画し、敷地特有の条件を活かした建物へのアプローチ計画としました。

3階のメインエントランス周りは多摩産杉材の腰壁等により、明るい雰囲気の内装とし、展示コーナーを併設することで研究成果を漁業者や都民の方々に発信する場として、観光客の方も気軽に立ち寄ることができる施設となるよう整備しました。

また、敷地海側境界部は港の護岸となっています。既存護岸に新庁舎の荷重が負担とならないように、護岸から30度の安定角より下に基礎が位置する配置計画としました。

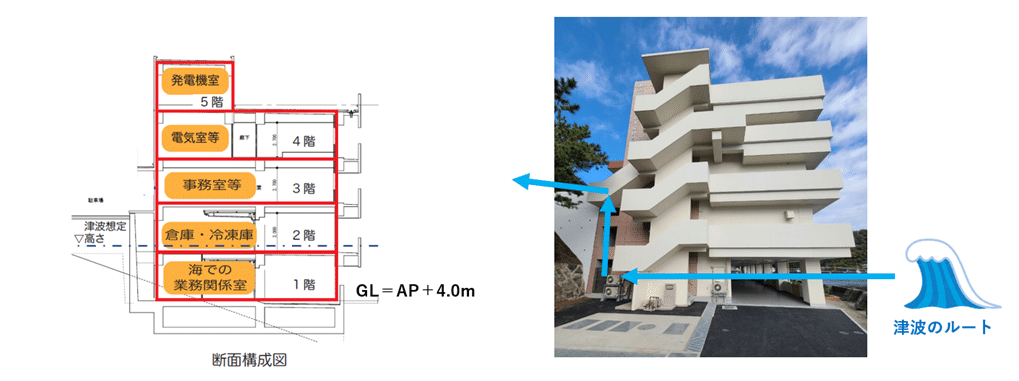

(2)津波対策

首都直下地震等による東京の被害想定(令和4年公表)での計画地における津波数値シミュレーションの結果によると、最大津波高はAP+8.2mとされています(GL=AP+4.0m)。執務室などの庁舎機能や電気室、発電機室は3階(GLから7.7m)以上の階に配置し、浸水となった場合でも庁舎の機能を維持できるようにしました。

また、1・2階は調査準備室や調査用具置場、倉庫などの海での業務に関する諸室としましたが、車の乗り入れが行いやすいよう床面積の半分程度をピロティとしました。これにより、壁量を少なくするとともに、津波に直行する向きには構造壁を配置せず、壁は基本的にALCによる乾式壁とすることで津波被災時に波の力によって壁が壊れることを許容し、波圧を受け流すことができるようにしています。1・2階を通った波はドライエリアを通って、前面道路へ抜けるようになっています。

(3)塩害対策

海に極めて近い環境であるため、既存の庁舎は手摺の鉄製支柱が塩害により錆びて、腐食し、落下するなどの危険な事態も見られました。塩害から建物を守る計画とする必要があることから、日本建築学会によるJASS5(建築工事標準仕様書・同解説 鉄筋コンクリート工事)の「海水の作用を受けるコンクリート」の章を参考に、以下の5つの対応をしました。

①水セメント比を低くして、コンクリートを密実にする。

コンクリートが固まる際、蒸発する水は外部とつながる気泡を通って蒸発するため、構造体に小さな空隙を残します。東京都建築工事標準仕様書では「65%以下」と規定している水セメント比を「45%以下」と低く設定し、セメント量の多い密実なコンクリートとしたことで、塩分の構造体内部への流入を防ぎました。

②設計基準強度を上げる。

コンクリートの耐久性を高めるために、コンクリート強度を高くしました。設計基準強度を各箇所通常より6N/m㎡高くすることで、高強度な構造体としました。

③コンクリート表面を塗膜で覆う。

外装の仕上げについて、打ち放し仕上げ面は作らず、全面的に塗装仕上げとしました。特に耐候性とクラックへの追従性のある仕様を採用し、塗膜によって構造体コンクリートに波しぶきなどの直接的な影響が及ばないようにしました。

④鉄筋のかぶり厚さをより大きく確保。

JASS 5海水の作用を受けるコンクリートでは塩害環境での最小かぶり厚さを通常より大きくとるよう記載があります。これに則ったかぶり厚さ仕様とすることで、クラック等から内部に塩分が侵入した場合でも鉄筋まで到達することを防げるようにしました。

⑤外部に面する金属はステンレスの焼付塗装とする。

外部に面する建具等の金属はスチールを使わず、錆に強いステンレス製としました。また、ステンレスでも素地を残した仕上げだと塩分を含んだ風などを受けることで錆びる懸念があるため、焼付塗装を施し、皮膜により金属を保護する仕上げとしました。

また、設備機器については以下の4つの対応を行いました。

①重要機器の屋内設置。

受変電設備や非常用発電機を屋内に設置することで、塩害による機器の劣化を抑制しました。

②耐重塩害仕様機器の採用。

屋外照明、空冷ヒートポンプパッケージエアコン室外機、ガス給湯器、ベンドキャップなど屋外へ設置する機器は耐重塩害仕様とし、防食処理を施しました。

③除塩フィルターの採用。

電気室・発電機室の換気(外気取入れ)系統には除塩フィルターを設置し、潮風に含まれる海塩粒子を捕集する仕様としました。

④店舗・オフィス用パッケージエアコン(セパレートタイプ)の採用。

空調システムについて、今回のような建物では一般的に1台の室外機に3台以上の室内機を接続するビル用マルチパッケージエアコンを採用する場合が多いですが、本施設では1台の室外機に室内機が1~2台となる店舗・オフィス用パッケージエアコン(セパレートタイプ)を採用しました。

ビル用マルチパッケージエアコンに比べ屋上に設置する室外機の数は多くなってしまいますが、室外機がコンパクトで更新が容易であり、故障の際も空調が出来ない室を限定的に出来るという利点があります。

特に本敷地は海に面しており、室外機は耐重塩害仕様としていても、内陸に比べると室外機の更新間隔が短くなる傾向にあります。

そのため、本計画では店舗・オフィス用パッケージエアコン(セパレートタイプ)を採用しました。

(4)海水取水設備・海水ろ過設備

大島事業所には飼育実験室、閉鎖系試験室という諸室があり、新鮮な海水を使用して生物飼育・実験・試験を行うため、海水取水設備・海水ろ過設備を導入しています。

海水取水設備は、取水管・取水口・取水ポンプ等から構成され、海底面に取水管が埋設され、先端に取水口が取付けてあります。取水管は南側取水管と北側取水管の2系統があり片側は閉止していますが、配管内壁に貝などが付着した場合は清掃する必要があるため、切替えて使えるようになっています。

今回の建替えにあたり、既存南北取水管300A約35m×2系統の更新を行いました。管種はナイロンコーティング鋼管を使用しています。

海水取水管の施工方法概要について以下に説明します。

①港にてクレーンで直管(5.5m約300kg/本)を海上に下ろし、水中クレーンで浮かべる。

②直管を作業船で現場まで曳航する。

③所定の位置で水中クレーンのエアーを抜き、直管を沈降させる。

④浮力を調整しながら、直管をボルトで接続する。

⑤取水管を固定するピンを打ち込む。

⑥サンドポンプを使って既存管撤去時に浚渫した土砂を再使用して埋め戻す。

海水ろ過設備は砂ろ過機・ポンプ・紫外線滅菌装置などから構成されています。海水取水後、海水ろ過器にてろ過処理を行い、海水貯水タンクに貯水の上、必要箇所に送水する計画としています。

(5)おわりに

計画地の環境的な特性に適合するよう様々な工夫を取り入れることで老朽化による単なる建て替えにとどまらない研究施設の整備ができました。

財務局建築保全部では、都立学校をはじめ様々な都有施設を各局からの委任を受けて整備しています。一口に東京都と言っても、都心から島しょまで様々な地理的条件があり、各案件の担当者はそれらの条件を活かし、付加価値をもった建築物を整備するよう日々努力しています。今後もそれぞれの施設利用者にとってより良い都有施設の整備ができるよう各関係者と協力し業務に取り組んでいきます。 (財務局建築保全部)