#25 【10月11日】土御門天皇御国忌@吉祥院

徳島にゆかりのある天皇といえば、第83代土御門天皇(土御門上皇)。

建久9年1月11日(1198年2月18日)、父・後鳥羽天皇の譲位により3歳で践祚。立太子はしていなかった。同年3月3日(4月10日)、即位。事実上後鳥羽上皇による院政がしかれていた。しかし、穏和な性格が幕府との関係上心許ないと見た後鳥羽上皇は、退位を迫り、承元4年11月25日(1210年12月12日)、異母弟の順徳天皇に譲位し、同年12月5日(12月22日)、上皇となる。

京都では、外祖父である源通親が別当として権力を掌握し、鎌倉では正治元年1月13日(1199年2月9日)に源頼朝が亡くなり、事実上北条時政による御家人政治が行われていた。

承久3年(1221年)の承久の乱のおりには、土御門上皇は何も関与していなかったので処罰の対象にはならなかったが、父である後鳥羽院が遠流であるのに自分が京にいるのは忍びないと、自ら申し出て土佐国に流された。後に、より都に近い阿波国に移された。鎌倉幕府も後鳥羽・順徳両上皇とは違って、守護に対して阿波の宮殿を造営させるなどの厚遇振りを見せている。その地は、現在の阿波市御所など諸説あり、特定されていない。

寛喜3年(1231年)10月に出家し、同月崩御。宝算37。

(Wikipediaより)

歴代天皇を暗記している方は少ないと思いますが(さすがに私も覚えてません😂)、

82代 後鳥羽上皇=父

83代 土御門天皇

84代 順徳天皇=異母弟

と続きます。

後鳥羽上皇が鎌倉幕府を倒そうとした「承久の乱」では父と弟を止めようとし、とても穏やかで和歌を愛する人物だったと伝わっています。

承久の乱が失敗した後、ご自身は関与していないにもかかわらず、みずから願い出て土佐へと流されて後に阿波へと移ります。

幕府からは再三帰京をすすめられましたが(そもそも罪人ではないし)、固持し続けたので、せめてもう少し都へ近い阿波へ…ということでお引っ越しされました。

なので、土御門天皇には「土佐院」と「阿波院」という別称があります。

阿波へ移られてから崩御されるまで9年間過ごされたので、徳島県内には土御門天皇ゆかりの場所や逸話がたくさん残っています!

そのひとつが、土御門天皇の祈願所となった「吉祥院(きっしょういん)」。

吉祥院は四国八十八か所霊場の番外札所で、弘法大師の霊跡ですが、土御門天皇にもゆかりがあります。

吉祥院は土御門天皇が崇敬する重源上人が修行をしたと伝わっています。

後鳥羽上皇と順徳天皇の「後生得楽」を願って阿弥陀如来根本陀羅尼を写経して納められ、勅願所としました。

「重源(ちょうげん)上人」は鎌倉時代に奈良の東大寺を再建した真言宗の偉い僧侶。

「後生得楽(ごしょうとくらく)」の「後生」とは死後に生まれ変わる来世のことで、この世でよい行いをしてあの世での安楽を願うこと。

吉祥院について、詳しくはこちら💁♀️

御国忌行ってきました!

ここからが今回の本題。

吉祥院では10月11日10時より、土御門天皇の「御国忌法要」が行われました。

御国忌(みこき・みごき)=天皇・皇后の命日

先週の出来事を今頃投稿するというね🙄

ご住職が本堂で読経されるので、法要の時間内に来た参拝者も自由に焼香できるというシステム。

法要の後も15:00くらいまでは本堂が開扉されていて、お焼香できました。

例年は非公開ですが、今年は承久の乱800年の節目なので特別に公開法要となりました。

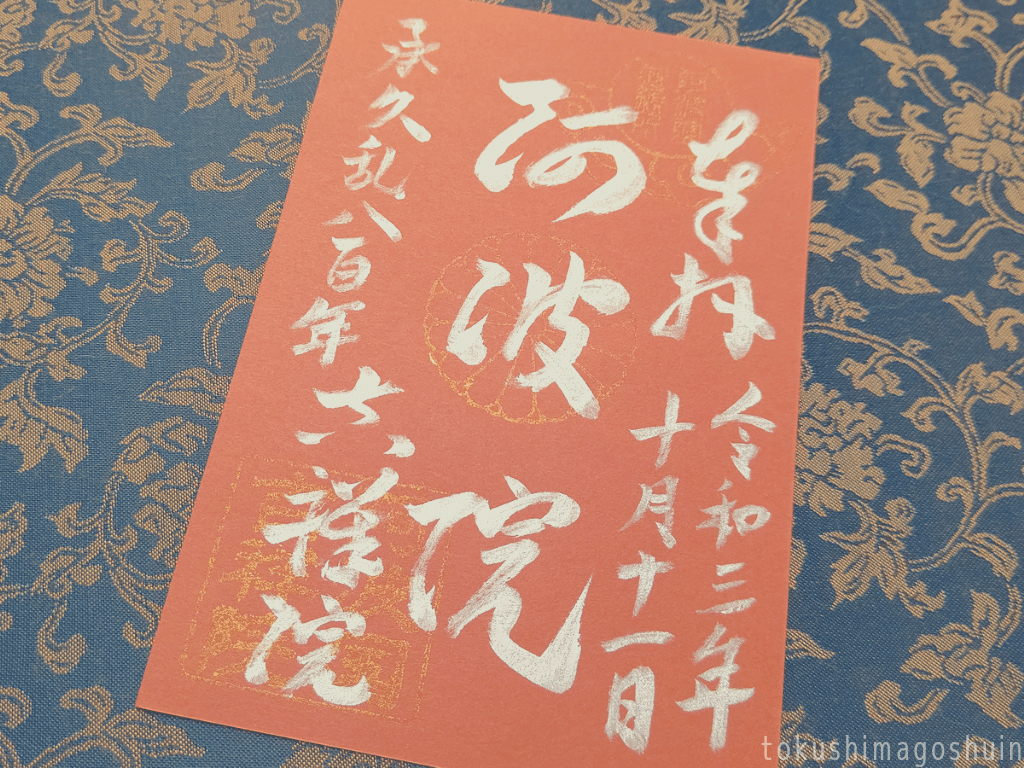

特別御朱印ありました(過去形)

ブログの10月の御朱印まとめでもご紹介しましたが、御国忌法要のあと、特別御朱印が授与されました。

紙の色は天皇だけが身につける「黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)」という赤茶色の装束をイメージしたもの。

光の加減でわかりにくいですが、文字は銀色で、土御門天皇の穏やかなお人柄から月の光をイメージされたそうです。

文字は右から

・奉納

・日付

・阿波院

・承久乱八百年

・吉祥院

となっています。

印は金色で、とても豪華な御朱印でした✨

志納料500円

※当日限定の授与でした

これが吉祥院初の特別御朱印かも。

通常は藍色の紙に金色でハンコを押した御朱印(御本尊、鍬持大師)がいただけます💁♀️

左:鍬持大師

右:御本尊(般若菩薩)

志納料:500円

こちらは昔の納経印を復刻したもので、四国霊場はハンコの納経が主流でした。

なので、御国忌の特別御朱印はご住職の手書きという点でもレアなものです✨

吉祥院のあれこれ

法要の時間には間に合わなかったんですが、ご住職がいらっしゃるのは珍しいので、なんとか時間内に参拝を…!と思って行ってきました。

ふだんは閉まっている本堂や開山堂が開扉されていて、御本尊や「きえずの霊火」も見ることができました!

▼本堂

ふだんはガラス扉が閉まっていますが、この日は扉も厨子もフルオープンでした。

写真のちょうど正面に御本尊の般若菩薩、御本尊の左側に鍬を持ったお姿の弘法大師像が安置されています。

御本尊の右側に土御門天皇の位牌と念持仏の地蔵菩薩像が安置されていました。

ちなみに、境内の「福徳地蔵」は念持仏をモデルにしたものです。

再興されたばかりのお寺なので本堂の外観はプレハブですが、内部は意外なほどお寺です(ど失礼)。

本堂に上がらせていただき、お焼香させていただきました。

▼きえずの霊火

わかりにくいですが、中央の金色の灯籠の中にある火が「きえずの霊火」です。

広島県の宮島弥山にある真言宗御室派大本山・大聖院から特別に分火されたもので、弘法大師が1200年前に護摩をたいたときの火です!

明治34年(1901年)にできた八幡製鉄所の種火や平和公園の「平和の灯火」もこの火から分けられたものですが、それ以外で分火された例はなく(調べた限りでは)、とても貴重なものです。

2021年2月に東京都港区の弘法寺というお寺に分火されたというニュースがありましたが、

この度ご縁をいただき、弘法寺では『空海・消えずの火』を大本山大聖院より授かることとなりました。

これは日本の寺院では初めての事例となります。

(大本山弘法寺プレスリリースより引用)

うん…??🤔

吉祥院では大聖院座主を務められた方を吉祥院の中興開山に勧請した縁で、弘法大師ゆかりのお寺を復興するということで特別に分火を許されたとうかがいました。

もちろん、徳島で見られるのは吉祥院だけ!

「きえずの霊火」はご住職が不在のときは火災防止のためご自宅で保管されています。

今回で5回目の参拝ですが、初めて拝見しました。感無量😭

▼開山堂

令和元年に落慶したばかりの開山堂には「阿波上人(あわしょうにん)」がお祀りされています。

阿波上人は熊野で長年修行された阿波国出身の僧侶で、熊野権現の力を授けられ「半権現(はんごんげん、生きながらにして神と一体となった人)」と称された人物です。

開山堂の基礎には熊野の石が埋め込まれています。

よく見ると、砂利も開山堂の周囲だけ境内のものとは違いますね。

これも熊野の川の砂利で、昔の熊野詣では川でみそぎをしたことにならい、疑似的な熊野詣ができるようにしたそうです。

「ここは徳島であって徳島ではない、阿波上人がおられた熊野とつながる場所である」、そんなイメージで作ったとおっしゃっていました。

開山堂の額は「神通自在」とあります。

明治維新に際して還俗し、小松宮彰仁親王となられた仁和寺の最後の門跡・第30世純仁法親王の書を額にしたものです。

骨董好きのご住職が個人的に所有していたもので、開山堂に掲げた理由を聞いたのですが、この部分だけなぜか記憶からすっぽりと抜け落ちています💦

たしか、小松宮彰仁親王は熊野にゆかりが…みたいなお話を聞いて、「なるほど!」と思ったはずなんですが。

何だったのか気になるゥー😇

▼▼▼▼▼

その他にも、ご住職にいろいろと貴重なお話をうかがうことができました。

①お寺の歴史について

吉祥院の縁起では、“弘法大師が住民のために湖を埋め立てて農地に変える工事を指導し、みずから鍬を持って土地を切り拓いた“といわれています。

そして、その間に滞在するために結んだ庵が吉祥院の前身です。

当時は現在地から1kmほど離れた「滝津(たきつ)」という場所にありました。

昔の滝津には鮎喰川に注ぐように滝があったそうで、この滝はかなりの落差があり、華厳滝のような雰囲気だったとか。

②般若菩薩について

吉祥院の御本尊は「般若菩薩(はんにゃぼさつ)」。

それなりにお寺に参拝してますが、般若菩薩が御本尊のお寺って他にあったっけ?🤔レベルで珍しい仏さまです。

お経といえばこれ!というほどメジャーな

お経「般若心経」の“般若“=般若菩薩

般若心経は「観自在菩薩行深般若波羅蜜多時…」と始まりますよね。

このお経は観自在菩薩(観音菩薩、観音さま)の説法の様子を表しているんですが、観自在菩薩に般若心経の教えを授けたのが般若菩薩なんだとか!

智慧から仏を生み出すことから「仏母(ぶつも)」とも呼ばれ、見た目もふくよかで女性的な仏さまです(仏さまには本来性別はないそうですが)。

女性の一生を通じて守ってくださる仏さまなので、女性特有の病気や悩みがある方はお参りされるといいと思いますよ😃

私もいつもお守り持ち歩いてます!

③一ノ坂について

神山には承久の乱に由来する「弓折(ゆみおり)」という地名があります。

現在の石井町尼寺の御瀧神社付近にあった鳥坂城は佐々木経高(ささきつねたか)の拠点で、佐々木氏は阿波国・淡路国・土佐国の守護でした。

▼御瀧神社

承久の乱では後鳥羽上皇の命を受けて朝廷軍として戦いますが、敗れて自害。

留守を守っていた二男の高兼は新たに阿波の守護となった小笠原氏に鳥坂城を追われます。

経高は神山の鬼籠野(おろの)まで逃れましたが追いつかれ、自身が切腹することで一族の助命を願いました。

経高が弓を折って降伏したことで、この地には「弓折」という地名がつきました。

助命は聞き入れられ、佐々木氏の家臣や家族は神山で帰農。現在も佐々木家は続いていて、鬼籠野には佐々木姓の方が多いそうです。

徳島藩祖・蜂須賀家政公が阿波に入国したとき、「弓折」は武家には縁起が悪いとして「一ノ坂」に改名されました。

蜂須賀さんほんまいらんことばっかりするよねー😗

④供養について

お焼香の作法を教えていただいたとき、「気持ちを込めることが大事」とおっしゃっていました。

真言宗では抹香をひとつまみし、額で念じて香をくべるのを3回繰り返すのが正式な作法です。

「お香は仏さまの食べ物」といわれますし(食べ物というか、食事のかわりに香りを楽しんでいらっしゃるそうです)、香をたいた煙で人間も身が清められます。

作法をなぞって形式的にパッパッと行うのではあまり意味がなく、お焼香をするときは故人の冥福を祈ったり、身を清めていただくことへの感謝などの気持ちを込めて念ずることが大事です。

また、法要といえば故人に精進料理をお供えしますが、土御門天皇のように亡くなって800年も経つと仏さまと同じ存在なので、調理はせず野菜や果物などをそのままお供えするんですって。

一般の家庭だとせいぜい法要は50回忌くらいまでなので、なかなか仏壇に野菜を供える機会はなさそう😂

⑤開山堂について

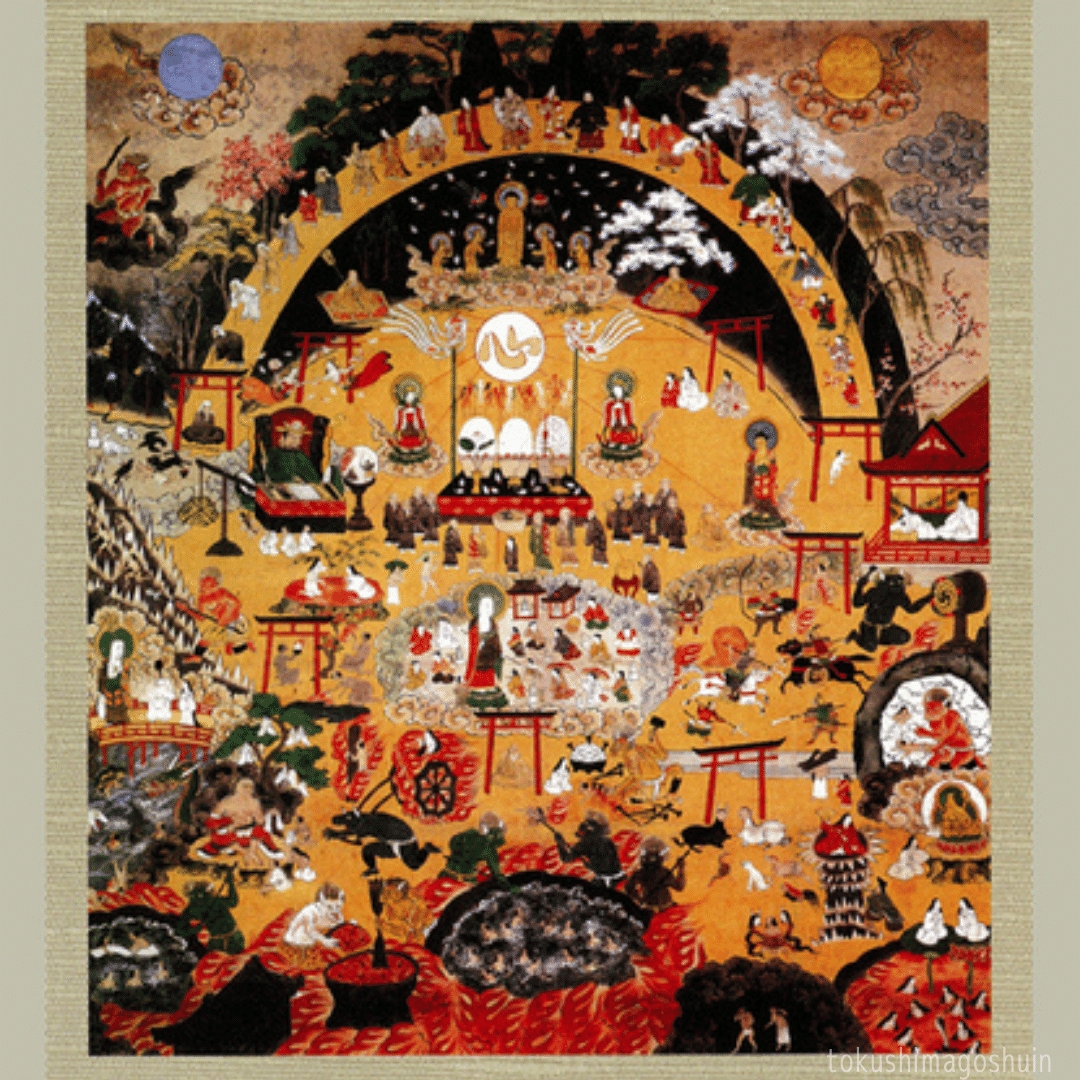

開山堂は永代供養堂を兼ねているので、中には阿波上人の尊像のほか、仏像や曼荼羅が掛けられています。

扉を開けた正面には「熊野観心十界曼荼羅」が掛けられています。

画像出典:方丈堂出版オンラインショップ

「十界(じっかい)」とは、

悟りを開き煩悩のない「四聖(ししょう)」▶声聞、縁覚、菩薩、仏

苦しみに満ちた「六道(ろくどう)」▶天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄

の10の世界からなる仏教の世界観のこと。

魂は輪廻転生によって六道を生まれ変わり、悟りを開くことで苦しみのない四聖の世界へ行くことができます。

十界は6:4で苦しみの世界なので、曼陀羅でも気持ち地獄の絵が多めです😂

供養の気持ちにもつながりますが、仏教において大事なのは「心」。

「熊野観心十界曼荼羅」にも、上部の中央に大きく「心」と書かれていますよね😃

⑥お墓について

本来、お墓とは「五輪塔(ごりんとう)」のことでした。

▼五輪塔

戦国武将など、歴史上の有名人のお墓はだいたいこんなやつですよね。

しかし、庶民は簡単に用意できないものなので、五輪塔の土台となる「地輪」だけを置いたのが現在のお墓の元になったとか!

画像出典:よしさんの石屋日記

五輪塔そのものが、大日如来が印を結んでお座りになっている姿を表したもの。

大日如来が死者を導く、というのがお墓の意味なんですって😲

我々は墓石を通して大日如来に手を合わせていることになりますね🙏

余談ですが、五輪塔は宗派によって刻まれる文字が違います。真言宗はサンスクリット語、天台宗と日蓮宗では「妙法蓮華経」、浄土宗では「南無阿弥陀仏」、臨済宗と曹洞宗では「空・風・火・水・土」。浄土真宗では五輪塔はほぼ見かけません。

▼▼▼▼▼

その他、徳島の土御門天皇ゆかりの代表的な神社仏閣がこちら💁♀️

御所神社

土御門天皇の御所に祀られていた神社が合祀されたことから、吹越天王社を御所神社へ改称。

御所神社

土成町には「土御門天皇は鎌倉幕府に追われ、奥御所でお腹を召されて崩御された」という謎の言い伝えがあり、土御門天皇終焉の地として御所神社が鎮座しています。

承久の乱では関与していないと不問にされたにも関わらず、追手が…?と釈然としないですよね🤔

まさかのダブル御所神社でややこしいですが、こちらは奥御所エリアにあります。

阿波神社

土御門天皇が崩御された経緯についてはさておき、荼毘にふされたのが現在阿波神社がある場所。

火葬塚が残っていて、徳島では唯一(たぶん)の宮内庁管轄スポット。

いいなと思ったら応援しよう!