石破さんの「令和の列島改造」の前に、角栄の失敗から学んでおくべきこと

※この記事は、筆者がラジオ番組で話した内容に加筆を施した文章なので、話し言葉になっております。登場人物の肩書きや立場、政治状況などは、特に記載がない限り、放送日(2025年1月10日)時点の情報に基づいています。なお、画像の無断転載はご遠慮ください。(以下、約5000字。一部敬称略)

総理大臣の石破茂さんが年頭の記者会見(1/6)で「楽しい日本をめざす」と急に言い出しました。お正月から謎めいていますが、同じ記者会見では「令和の列島改造をやる!」とも宣言しました。

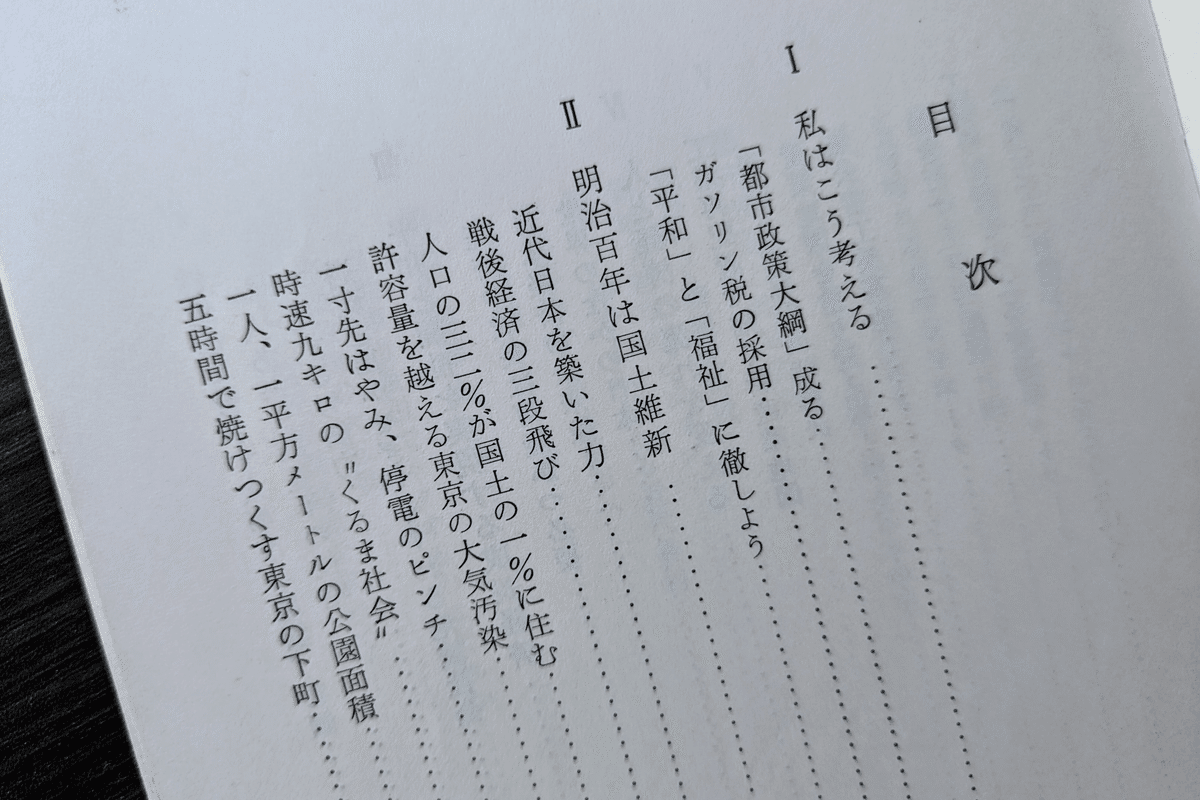

「列島改造論」と言えば、田中角栄ですよね。角栄が自民党総裁選に打って出た1972年6月に発表した政権公約のタイトルが「日本列島改造論」で、翌月に総理に就任すると、それを出版。1年で90万部超えの大ベストセラーになりました。その内容をざっくり説明すると、全国津々浦々に新幹線と高速道路を張りめぐらせて、各地に工業団地をつくって、過疎にあえいでいる地方を豊かにするといるるう構想だったんですよ。

しかし、東京一極集中の弊害というものは半世紀たった今もあるということで、個別の具体策はこれから発表されるでしょうが、石破さんとしては「角栄並みに大胆な対策を打ち出す!」という決意の表れなのでしょう。岸田さんも総理になった時に「新しい資本主義」と言い出して、どこかに消えてしまいましたけど、石破さんの「令和の列島改造」もあれを彷彿とさせますよね。

たしかに、石破さんの父・二朗は、官僚時代は角栄のブレーンであり、政界進出後は側近議員であったし、石破さん自身も三井銀行をやめて、田中派の派閥事務局に入ったのが政治的なキャリアの原点なので、まあ、角栄を言い出すのは自然な流れです。昨年の臨時国会で持ち出した《石橋湛山》よりは、国民にもわかりやすくて、マスコミもちゃんと飛びついてくれるかもしれませんね。

石破さんは昨日(1/9)から東南アジアを歴訪していますが、角栄も総理時代に同じように東南アジアを回ったんです。しかも、今年と同じように参院選を夏に控えた年のお正月。1974年1月のことです。角栄が随行させたのは30歳の長女、真紀子さんでした。ファーストレディーならぬ、「ファーストドーター外交」は当時のトップニュースになりました。

現在の石破外交が角栄の真似をしているのかどうかはわかりませんが、なんとなく似ているという自覚はあると思います。角栄と言えば、日中国交正常化で歴史に名を残しましたが、石破さんも総理になってから急に中国に接近していますよね。政権を取る直前には台湾を訪ねたにもかかわらず、ですよ。もっとも、石破さんの口から親中的な発言を聞いた覚えはありません。

これには岸田政権時代から準備されていた「親中路線」のレールに乗っかったという解説もありますけど、こういう点も角栄と似ています。と言いますのは、角栄の日中国交正常化の時も、前の政権、佐藤栄作政権でレールが敷かれていて、角栄自身はむしろ台湾に近くて、後ろ向きだったけど、当時の世界情勢に押される形で用意されたレールに乗っかり、中国にシフトしたと言われています。

だけど、私は今、石破さんが角栄を持ち出すことに「タイミング間違えてないか?」と思ったんですよ。というのは、昨年の12月に新聞各紙の論壇面で話題になった論文があって、テーマは「角栄伝説の脱神話化」。中央公論1月号に掲載された「名宰相だったのか? 角栄神話の克服」(井上正也・慶応大教授)という論文でした。

そこになにが書いてあったのかというと、角栄の列島改造は大失敗だったということを再確認しているんです。「列島改造論」って、10年くらい前からの「角栄ブーム」で急に再評価されたけど、実際に1970年代当時の出来事を検証してみると、列島改造のおかげで、投機家によって地方の土地の買い占めが横行して、深刻な物価高をもたらした。そこに第一次オイルショックが追い打ちを掛けました。

当時の大蔵大臣だった福田赳夫が「狂乱物価」という言葉で名付けて、流行語になるほどの騒ぎだったんですが、つまりは、列島改造は大失敗だったのに、昭和レトロのノスタルジーに煽られて再評価するのは禁物と釘を刺しています。昨今は、そういった言説が言論の世界で支持されている状況です。

「田中の実像はいまだに漠としており、さまざまな虚飾に彩られたイメージが氾濫している。われわれが田中角栄の真の姿に迫るためには、まずその脱神話化から始める必要があろう」

私も「角栄ブーム」のまっただ中に「角栄神話」を脱神話化するような試みをしたことがあって(※参考①、②、③)、当時は失笑を買いましたので、こうして冷静に角栄を語り合える土台が整った状況には隔世の感をおぼえますが、たしかに石破さんを含む角栄ゆかりの自民党関係者にインタビューをして回ってみると、「今太閤」と呼ばれて、あれだけ人気のあった内閣だったのに、選挙をするたびに議席を減らして、たった1年と5か月で退陣しているんです。

その原因というのは、ロッキード事件につながる金権政治への批判や愛人問題と思われがちなんですが、1970年代の角栄を知る関係者が口をそろえるのは、列島改造論による経済政策の失敗と、自分自身の体調不良なんですよね。それで、1974年7月の参院選で自民党が改選議席を割ってしまって、政権の致命傷になったというわけです。(※参考④)

それでも、石破さんはこんどの通常国会冒頭に施政方針演説で「令和の列島改造」を声高に叫ぶでしょう。角栄の列島改造は「明治100年」の節目を意識して書かれたけど、くしくも今年は「昭和100年」。きっとそういう共通項も強調しながら、角栄と石破を重ねていくのでしょう。

たちまち角栄がニュースになれば、昨夏から「SNS選挙」の話題に追いつけず、若年層の生活苦にピンと来なかったベテランジャーナリストたちも、「角栄ならば」と自分の取材武勇伝を交えながら、満面の笑みで思い出話に花を咲かせる光景が目に浮かびます。いいですね。「角栄効果」で自分の出番が増えれば、石破さんを悪くは言えなくなるでしょう。

そんなふうにいろんな効果が想像ができるけど、石破さんが「昭和の列島改造」の失敗からなにも学ばずに、足元にある「物価高」のようなものの恐ろしさを甘く見ていたら、1970年代の田中角栄と同じく、経済失政で墓穴を掘ると思います。

では、「経済失政」とは今の時代、何が考えられるか。

もちろん物価高対策は最重要課題ですが、私はズバリ、日本製鉄のUSスチール買収問題だと思っています。あれをいかに軟着陸させるかが、石破政権の命運を左右する。失敗すれば退陣だと思って見ています。

USスチールのニュースって、日米関係や経済安全保障といったグローバルな視点で論じられがちですが、あれほど〈どローカル〉の国内経済問題、リアルな地方創生問題ってないんですよ。「あれは、民間の話だから」と言ってホントに放置したら、政治家失格です。

仮に日本製鉄が買収に失敗した場合、890億円もの違約金をUSスチールに支払わなくてはならない。そうすると、日本製鉄の企業業績にも激震が及ぶわけですが、その余波を受けるのが、同社が国内で製造拠点を置いている地方の地元経済なのです。

日本製鉄の国内拠点というのは、全国に20か所近くあるんですが、かねてから国内拠点を大幅に減らす中期経営計画を打ち出していて、2025年までに鉄をつくる高炉を15基から10基に、つまり3分の2までリストラする。その代わりに、海外投資や海外移転を強化して、いわば「脱日本化」を大胆に進めているんですよ。一方、それぞれの地方自治体はこれまで「鉄の町」としてやってきたわけですが、それを失えば、これからどうやって財政や雇用を維持できるのか。頭を抱えているのが実態です。

その一つが茨城県鹿嶋市。Jリーグの強豪「鹿島アントラーズ」の本拠地ですが、日本製鉄が製造拠点を置く、人口6万5000人の工業都市です。

鹿嶋って、砂丘地帯なので農業をするのも難しくて、交通の便も悪かったので、地元の政治家が60年前に「貧困からの解放」というスローガンを掲げて、国に働き掛けて、製鉄所を誘致した歴史があるんですよ。それこそ、田中角栄が「列島改造」を言い出した頃です。

それから半世紀以上も動いていた2つの高炉のうちの1つが、この年度末の3月で廃炉になるのですが、従業員2900人、下請けも含めれば1万人、地域全体で6万人の雇用に何らかの影響があるとも言われて、どの程度か全体像が見えていない状態です。市は廃炉によって、「6万5000人の人口が5000人減る」、つまり1割近い人口が消えるという厳しい見立てをしているくらいです。

そんなに減ったら、

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?