日活特撮小史

「水の抵抗のあるモーターボートの、しかも小型エンジンでこれだけの馬力が出せるということは驚くべきことなんだよ」(『星と俺とできめたんだ』・1965年)。

水の抵抗を受けながら、猛スピードで進むモーターボート。そのイメージは「五社協定」の抵抗に遭っていた新生日活の姿に重なる。

「当時、日活撮影所は、既存映画会社による「五社協定」の抵抗に遭いながら、他の映画各社から監督、スタッフ、俳優を集めて製作を開始していた」(松本平/『日活昭和青春記』)。

1942年、日活は戦時企業統合によって製作部門を失う。アイデンティティの回復は製作再開後の日活の一大テーマとなった。日活はもともと「文芸映画」を中心に作っていた会社で、後年の日活アクションもその流れの中から生まれている。

『俺の拳銃は素早い』(1954年)。日活が製作再開した年に公開した探偵映画。冒頭の飛行機のカットにミニチュア特撮を使用。「文芸映画」の伝統を持つ日活では、特撮は主役ではなく、ドラマを引き立てるための脇役として用いられた。監督の野口博志はのちに野口晴康と改名、1967年には日活初の怪獣映画『大巨獣ガッパ』を演出している。

『デンスケの宣伝狂』(1956年)。1950年代の日活作品では、特撮パートは特殊撮影と呼称。

海洋アクション『鷲と鷹』(1957年)。嵐の海の場面にミニチュアが使われた。特殊撮影は日活特殊技術部。監督の井上梅次は湯浅憲明(昭和ガメラシリーズ)の師匠に当たる。

鈴木清順監督の『影なき声』(1958年)の合成カット。特撮を登場人物の内面描写に用いた例。

「全盛期の日活は特殊撮影を駆使した航空アクションをかなり製作し、それらはいずれもある水準に達した佳作となって一種のサブ・ジャンルをつくっている」(渡辺武信/『日活アクションの華麗な世界』)。

実景と同化した日活特撮は、航空アクションのジャンルにおいて「ある水準に達した佳作」を生み出していく。

『紅の翼』(1958年)。セスナの不時着シーンなどに特撮が使われている。日活の飛行機特撮は模型ではなく、背景を動かす手法が主流だった。

『大暴れ風来坊』(1960年)。時限爆弾が仕掛けられたタンクローリーが爆発。特殊技術の天羽四郎は新東宝からの移籍。

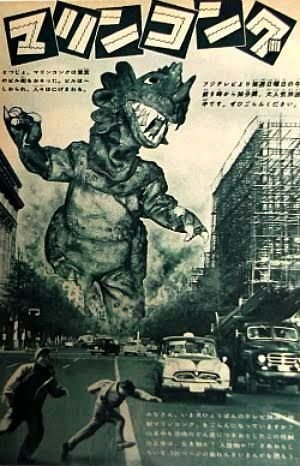

テレビ映画『怪獣マリンコング』(1960年)。ニッサンプロの大橋正次社長は日活出身。その繋がりでスタッフは古巣の日活から集められた。パイロット篇は柳瀬観が手がけている。柳瀬は1968年には円谷プロの『マイティジャック』に参加。柳瀬演出の第4話「祖国よ永遠なれ!!」はシリーズ最高傑作との声もある。

「合成」が主だった日活特撮だが、1960年代に入るとミニチュアワークにも一定の成果を見せている。1962年の『金門島にかける橋』より。

『サンダーマスク』(1972年)を企画した平田昭吾は手塚治虫のアシスタントを務めたあと、1962年に日活に入社。『零戦黒雲一家』(1962年)の特撮などを担当している。

石原プロモーション第一回作品『太平洋ひとりぼっち』(1963年)。特殊技術は川上景司と金田啓治の連名となっている。円谷特技プロの最初の仕事は、石原裕次郎の依頼によるものだった。助監督の鍛冶昇はのちに『帰ってきたウルトラマン』(1971年)を手がけることとなる。

『泣かせるぜ』(1965年)の白河丸沈没シーン。特殊技術は金田啓治。

『星と俺とできめたんだ』(1965年)。湖でテスト中のモーターボートが事故を起こす。プールを使った特撮。

『黒い賭博師 悪魔の左手』(1965年)。ビル爆破のような大掛かりな特撮は日活映画では珍しい。

『逃亡列車』(1966年)。原作は渡辺明。鉄橋爆破シーンは『戦争と人間 第一部』(1970年)での満鉄列車爆破特撮のルーツとなった。

『紅の流れ星』(1967年)。高速道路での暗殺シーン。この年、日活は初の怪獣映画『大巨獣ガッパ』を封切っている。

『大巨獣ガッパ』と同じ年に公開された航空アクション『燃える雲』(1967年)。チェリー航空二〇六便の特撮に操演が用いられている。特殊撮影は日活特殊撮影部。東京管制塔のセットは『ガッパ』と共通のようだ。

「そこからは驚異的な特撮のイメージこそ生まれていないが、ドラマと融和した合成技術などにそれなりの伸展を見ていたのだった」(『大特撮 日本特撮映画史』)。

「それなりの伸展を見ていた」日活特撮は、『大巨獣ガッパ』の不振で事実上の終わりを迎える。『ガッパ』はドラマと融和した怪獣パートが「文芸映画」の伝統を感じさせるものとなっていただけに、路線として確立しなかったことが惜しまれる。