ボローニャ来ても心は錦! 2024

イントロ

2018年、2022年と来て、今回で3回目の参加となるボローニャ復元映画祭=IL CINEMA RITOROVATO、第38回の開催でございます。

最初の時はスカンジナビア航空、2回目はオーストリア航空とルフトハンザの組み合わせ、今回は下の方からイスタンブール乗り換えでトルコ航空です。さすがに東京からボローニャじゃ直行便がないので、必ずどこかで乗り換えとなります。その都度、空港の中だけとは言え、ちょっと別の国にいられるのは少し楽しい。イスタンブール、31年ぶりです。空港の中、こんなだったっけ? 何も覚えてない。きっと改装もされてるんでしょう。大層大きく、豪華であります。まあ空港の免税店のあたりって、だいたいどこも雰囲気は似たようなもので(香水の香りがプンプンしていたり)、ただ置いてあるものが違うというね。しかしとにかく高い。ビールくらい飲もうと思ったら(今回、出発〜飛行が夜中だったので、機内でアルコールを飲まなかった。こんなこと初めてじゃないかな。まあ、席が窓側だったんで、トイレに行く回数を増やしたくないという実際的な問題もありました)、一杯2,500円くらいする。さすがに我慢しますよ。

まあしかし、齢とってくると、長い飛行機はつらいね。6年前の時もそう思ったけど、回を重ねるごとにしんどい。そりゃお金持ちや社用のエグゼクティブはビジネスクラスでなんて選択肢もあるんだろうけど。なんとかかんとか、北イタリアの赤いお屋根が見えてきましたよ。

DAY1=6/23(映画祭的にはもう2日目だけど、そこはそれ)

朝の9時過ぎに着いて、空港からマルコーニ・エクスプレスというモノレールでボローニャ駅まで。ホテルというかB&Bは12時にならないと入れないということで、そのまま歩いて、主催のチネテカ・ディ・ボローニャの施設に。小雨がパラパラ。予報では最初の三日間は雨模様。前回、前々回は1週間いる間に一回降るか降らないか、というくらいだったのに。カウンターで今年の会期中(開催は9日間)見放題パスと図録(400ページのズッシリと重いヤツ)とトートバッグをもらう。120ユーロ(=1ユーロ170円換算で約2万円)に込み込み。

飛行機でブロイラー状態になっていたので、あまりお腹が空いたという感じでもないけど、せっかく初日だし、まあ少しなんか食べるかと、宿の下にあったレストランに入ったら、なんと斜向かいのテーブルで、会おうと思っていた米クライテリオン社のリー・クラインさんが、業界仲間(何人か顔に見覚えがある)とご飯を食べていた笑。話の邪魔しちゃ悪いと遠巻きに眺めつつ、手を振ったら「おー、元気? またいる間に会おうね」と。しかし、ギョーカイの「今度メシでも食おうや」と同じで、ボローニャにいる間に、なかなかこれが実現しないのだ笑。

気がつけばアベル・ガンスの『ナポレオン』修復版の時間が迫っており、ピザを残して、マッジョーレ広場地下のモデルニッシモ劇場にダッシュ。

この映画館は100 年前からあるらしいが、一回潰れて、廃墟みたいになっていた。2018年の映画祭の時はその廃墟みたいなところで(途中の降りていく階段なんかもすごい状態だったのだが)サイレント映画をやって、柳下美恵さんもピアノで参加されていた。今思えば、あれは再建の前振りだったのかもしれない。とにかくご覧の通りの内装で、天井の絵なんかもすべて手描き。写真ではそうは見えないだろうが、スクリーンもかなり大きい。客席は300ちょいというところか。

ここで16年の歳月をかけて復元されたアベル・ガンスの『ナポレオン』(1927)のパート1(だけでも3時間40分)、先のカンヌ映画祭がワールドプレミアでその次がボローニャということになる。1983年にこれを日本武道館で、フランシスの親父カーマイン・コッポラの指揮で生演奏でやったことがある。それには行ってないし、実のところ観たことがない。最後に画面が3面=トリプル・エクランになる、というのも情報として知っていただけだ。

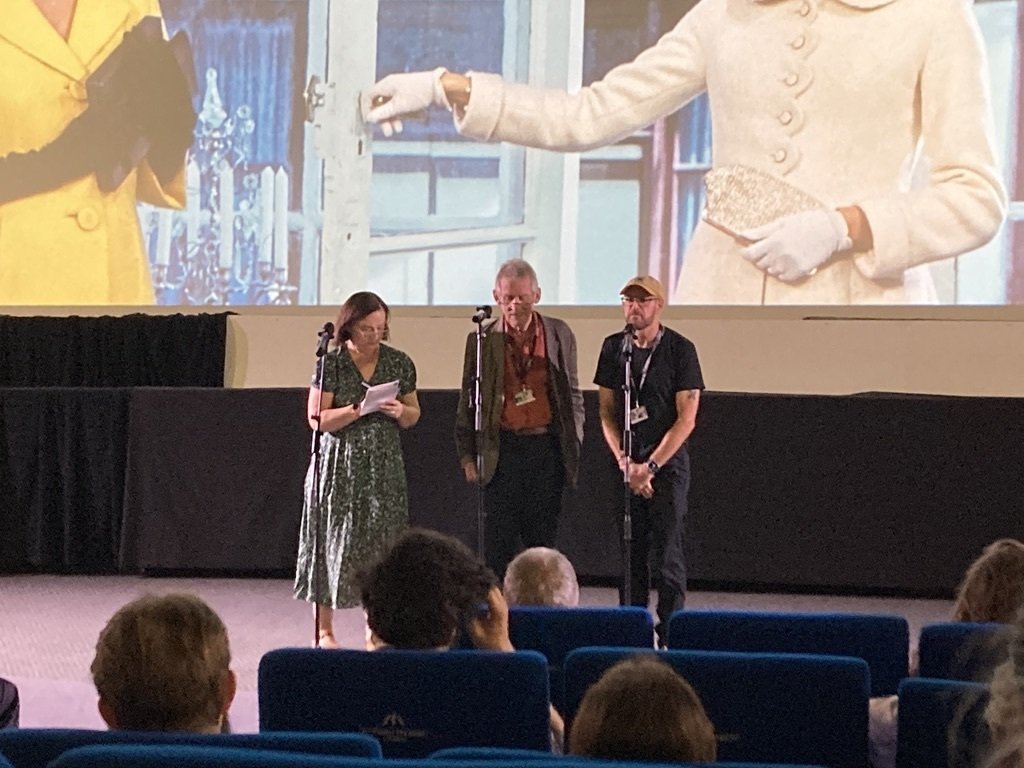

冒頭で何人かの関係者の挨拶があり、その時は旅の疲れでもう頭がパーになっていて、真ん中の人が『Z』のコスタ=ガヴラスだと気づいてなかった……。

まあ、とにかく綺麗でしたね。これが97年前の映画か! ものすごい修復。あとで触れる、やはり92年前の小津『生れてはみたけれど』でも感じたけれど、この時代のレンズなのか、絞りなのか、とにかく被写界深度の浅い独特の空間が、素晴らしくノイズレスに眼前に現れて、何か、とても生々しい。パートごとに赤とか青とか画面全体に色がついてて、まあこれはデジタルでやるんだからキレイにやれる。新しくつけたという音楽もいささか饒舌すぎる感じはあるけれど、ダイナミックで良かった。あと、この劇場の音質もかなりいいと感じました。なんだけど、子供時代〜青年時代のナポレオン見てて2時間くらいでギヴアップ(自分の他にも割と「うん、分かった」という感じでちょこちょこ退室する人も多し)。なにしろ先が長いのは分かってるし、パート1にはトリプル・エクランもないわけで、旅の疲れが勝ちました。スーパーでワインやハムやトマトやパンを買って宿にいったん引き上げる。

夜は、ちょっと離れた小ぶりの映画館チネマ・ヨーロッパにスピルバーグの『続・激突!/カージャック』。1974年だからちょうど50年前の作品(翌年に『ジョーズ』)。今年スピルバーグ監修で出来た4K修復版。図録の解説を読むと、同じ年にテレンス・マリックの『地獄の逃避行』とロバート・アルトマンの『ボウイ&キーチ』と似た設定の映画が公開されてるんですね。のっけからジョン・ウィリアムズ(ハーモニカはトゥーツ・シールマンス!)の音楽がキレイに鳴ってねえ。ヴィルモス・シグモンドの撮影も現実そのまんまという感じでいいですね(ラストの川の光の反射に浮かび上がる人物のシルエットの美しいこと……出崎統監督はこれを見ていたかなあ)。

で、ダメ元でマッジョーレ広場に戻りました。なんか暗いし、映写機の入ったタワーからも光線が出てないし、「やっぱ、中止になったのかなー」と思いつつ、近づいていくと、ライ・クーダーが聞こえてきた。暗いわけです。ちょうどクレジットの、黒バックに赤い文字の部分だったから。広場は椅子のない端の石畳、石階段のあたりまで人びっしり。前説でヴェンダースが来てたからってのもあるだろうけど、さすがの人気です。この広場、四方を教会ほかの建物に囲まれているので、PAからの音はそれなりに反響するんですが、なんかその反響で聴くライ・クーダーがめちゃくちゃ良くて。映写室の横あたりに立って観始めて、最後まで立って、時々泣いてた。隣に微動だにせず立ってるガタイの大きな、どこの国の人かも知らないおじさんも涙をぬぐってた。後半は寒かった。自分を抱きしめつつ、映画も抱きしめた。

しかし、改めていびつな映画だと思う。弟がトラヴィスをLAに連れて帰るまで、LAでの弟夫婦と実の息子のハンターとの生活、ハンターとのヒューストン行き、そして妻ジェーンとの再会、大きく分ければこの映画4つのパートに分かれているけれど(最後の2つは一緒にしてもいいのかもだけど)、なんか、それらがシームレスに繋がっているとは言い難い。繋がってないわけじゃないんだけど、やりたいことがそれぞれで違うというか。それでも持っていかれちゃうんですよ。ものすごくかっちり整った、神経の行き届いた映画ってのも、その完成度の故に賞賛したくなることは多々あるけれど、その一方で、こういうどこか綻びのあるような、危うい映画に魅力を感じることも多い。

これにて1日目終了。とにかく長い日だった。そもそも羽田を出る前は三田の慶應大学で「映像アーカイブの現在と未来」というイベントがあって、それで一コマ、司会進行みたいなことをやっていたのだった。いまだにその時の服のままである。疲れた。飛行機でも寝たと言えば寝たけど、うまく眠れなかったと言えば眠れなかったし、なんだかもう、自分の状態がよくわからない。なにはともあれ寝よう。

DAY 2=6/24

がっつり寝ようと思ったのに、起きたらまだ朝の5時半である。ボローニャに来ると、毎回、これくらいの時間に目が覚めてしまう。日本だとお昼の12時半だが、なぜここで目が覚めるのか。昨日買ったパンとかハムで朝食。

今日もほとんど場所はモデルニッシモ。まだ少し時間があるので、近くのカフェでカップチーノ。1.8ユーロ(306円)。

一つ目は小津の『大人の見る繪本 生れてはみたけれど』(1932)。大の小津好き、『東京画』という映画まで作ってしまったヴィム・ヴェンダースが前説で登場。会場に入ってくるなりファンが数人、ダッと駆け寄りサインをもらってる。彼は、これが後に撮られる『お早よう』の元であること、子どもたちは父親が会社の上役にへいこらしているのが耐えられないことを描いて、社会というもののありようにコメントした極めて初期の作品であることなどを簡単に述べて上映開始。昨年できた4K修復版、日本では東京国際映画祭でやって、衛星劇場での放送やJAIHOでの配信はあったけど、僕は見てなかったので、まず画質の良さに呆気に取られました。そして今回は、おそらくオランダ出身のモード・ネリッセンという女性の生ピアノ付き(PA通してなかったと思う)。これがまた素晴らしく作曲、アレンジされていて、子どもたちのアクションにもぴったりシンクロして、効果音的な役割もすごい。昨夜の『パリ、テキサス』と続けて見ると、どっちの作品でも、線路のあたりでは、演技の後ろで必ずと言っていいほどきっちり列車が通り過ぎるんですよね。絵的にダイナミックになるということもあるだろうけど、小津もヴェンダースも単純に列車が好きなんだろうなと。ただ、これをやるには列車のくるタイミングを見計らって、用意スタート!とやらないといけないわけで、しかも演技や撮影をミスったらやり直し……わざわざ苦労を買って出る。映画って大変だね。会社の人の撮った16mm?の自宅上映会で、家では怒ってばかりの威厳のある父親が、会社の同僚の前では大いにふざけたりぺこぺこしてる姿を目の当たりにした息子二人が不貞腐れる終盤からの下りは、音楽の力もあいまって、まあ泣けて泣けて仕方がなかったです。やはりサイレント映画はこういう形で音楽がつくとか、日本だったら活弁がつくとか、そういうライヴ性が伴った時に、また全然違う力で迫ってきますね。すごく自分の中にきっちりと収まりました。いい経験でした。終映後は、ピアニストへの拍手が鳴り止まなかった。ところで、踏切のところに産婆さんの広告の柱が立っているのは元からあったものなんだろうか。それともこれから生まれくる人間たちへの愛を示すために小津がそこに刺したものだったんだろうか。

いったん宿に戻って、再び朝と同じものを食べ(笑)、午後2時からはさっきのモデルニッシモと同じく地下にある、ギャレリア・モデルニッシモで、日本では7月後半公開の新作『墓泥棒と失われた女神』が控えるアリーチェ・ロルヴァケル監督と仲間の美術家たちによるインスタレーションBAR LUNA(バー・ルナ)を見に行く。無料なんだけど、時間指定の予約を先にしないといけなかった。バー・ルナはその『墓泥棒』で主人公の仲間たちがたむろしてるバーと同じ名前だったかな? もう一回見る時に確認しよう。僕は彼女の『幸福なラザロ』を観てびっくりしてしまい、過去の長編2本や、その後の活動も追ってるくらい大好きで。彼女自身はそう言われるのにあんまりピンとこない、と言っていたけど、マジック・リアリズム的なセンスが抜群で、突拍子も無い話の中に、きっちり現代の問題を落とし込む。だけどそこにはどういう形でか、人と人との情愛はある。2年前にはこのボローニャ映画祭でゲストで来ていた彼女に突進して、自分が作ったロシアのアニメーション作家ユーリー・ノルシュテインの作品集Blu-rayを謹呈した。というのは『幸福なラザロ』ではノルシュテインが『話の話』で使ったバッハの曲が使われ、またオオカミがこの世界を見つめているという描き方もまた『話の話』と同じなので、この人は絶対に『話の話』を観た上で、これをやっているんだろうと確信していたのでした。そもそも彼女は、登場人物にタンクレディ(ヴィスコンティの『山猫』)とかジェルソミーナ(フェリーニの『道』)とかの名前をつけたりして、過去のイタリア映画の名作へのリスペクトを示す、というようなところもある人だし。で、渡したら「私の一番好きな映画なの」と大正解で、まあ嬉しかったね。

展示はあんまり喋ると、新作のネタバレにもなりかねないから、写真だけちょっと上げておきます。まあ、いかにも彼女らしい感じで良かった。『墓泥棒と失われた女神』、この夏、ぜひ観てもらいたい一本です。そして彼女の長編デビュー作『天空のからだ』が6/27〜1ヶ月間、イタリア映画祭のオンラインで観られるので、そちらもぜひ。その主人公の少女が、新作にも重要な役で出てます。

2本目はマルセル・パニョルの日本未公開作品『MERLUSSE』(1935)。よく知らなかったけど、パニョルは小説家で映画監督で。僕が知ってるのは彼が一度自分で映画化して、後にクロード・ベリにリメイクされた『愛と宿命の泉』(1986)ですかね。この前説は今、日本で公開されたばかりの『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリデイ』の監督、アレクサンダー・ペイン。なんでその人が?と思ったが、話を聞いて(そして本編を観て)分かりました。その新作僕はまだ予告しか観てないんですが、70年代のアメリカが舞台で、寄宿学校での休暇中に家には帰れない少年と、普段は嫌われている先生の交流もの。で、これは完全に『MERLUSSE』を下敷きにしたんだと。こっちも設定はほぼ同じで、クリスマスの寄宿学校で、親の事情で家には返してもらえない子どもたちの面倒を、普段メルルーサとあだ名されている怖い先生が見ることになる。メルルーサは戦争で片目を失い(怖い義眼がついている……『ホールドオーバーズ』の主演のポール・ジアマッティは明らかにこの顔のイメージで選ばれたんだろうな)、また風呂に入らないのか、魚のタラの臭いがするということで「メルルーサ」とあだ名がついている。なんだけど、本当はそんな悪い人じゃなくて、その日の晩に、子どもたちの靴にそれぞれへのプレゼントを買って置いておいてくれる。それに気づいた子どもたちは思い思いにメルルーサへのプレゼント(ガラクタみたいなものも多い)を彼の靴に置く、という心温まるストーリーです。子どもたちの中にはアジアのどこかの国から来た王様の子どももいて、彼からのプレゼントは母国の首相の地位だったり。72分のサラッとしたいい映画でした。おそらく公開当時のプリントでの上映でしたが、なかなか厳しい状態で、特に音楽が、制作時の問題なんでしょう、すごい回転ムラというか波打ってる感じでした。しかし、それでも悪くない。

夜は、昨年『コンパートメントNo.6』が話題になった(見れてない)フィンランドのユホ・クオスマネン監督が、商業映画とは別に撮っているサイレントの短編をライヴ・バンドの生演奏で観るという企画<サイレント・トリロジー>。これが面白かった。フィンランドというと浅学でカウリスマキしか思い浮かばないわけだが、この短編集もかなりカウリスマキ風だった。1本目は老朽化で立ち退きを迫られた老人が(これは当事者本人が演じているそうで、道理でいい顔である)犬と一緒にリヤカーで廃品を売りながら路上で暮らすという話。お金を貯めてもうスウェーデンで暮らそうと犬に言っている。あ、全部、白黒です。これが当然売れなくて、しまいには怪しいヤツだと通報されて、どこに行っても犯罪者扱いされてしまう。無一文でバーに行ってビールを飲ませてくれ、というと、最初は帰れと言っていたバーテンダーが、そこにいた客たちから小銭を集めてくれて、それでどうにか一杯のビールが飲める。バンドスタンドでは女性歌手が歌っていて、なんとなく主人公を気遣ってくれている風。最後は海辺で二人が再会し、小舟に乗って海に出る……。

大所帯のバンドが良かった。ドラム、パーカッション、キーボード、鉄琴、エレキギター、バンジョー、コルネット、歌、そしてなんと効果音担当のフォーリー・アーティストまでいるのだ。で、みんな舌を巻くほど上手い。上に書いたように映像の中でバンドが演奏して歌うシーンがあるのだが、それをそのまま目の前のバンドが演奏して歌うというのが、なんかすごく新しいな、と思った。

2本目は1本目の続編で笑、すでに1本めの主人公は死んでおり、その息子夫婦(あるいは兄妹?)が父親の遺品を受け取り、それがまたガラクタの積まれたリヤカーなのだが、これで同じように街を回る。が、途中で何かとてつもなく度数の高い(火をつけるシーンがある)酒を作る方法を発見し、これが大人気となって大儲け。だが、それに目をつけたハスラーにカードゲームに誘われ、よせばいいのに乗ってしまって(最初は相手に勝たせて油断させ……という王道パターンだ)、全部持っていかれちゃうというストーリー。

3本目はちょっとウトウトしてしまったが、灯台守をやっていた二人組の1人が死んでしまい、残った1人が小型の宇宙船を拵えて宇宙に飛び出すという荒唐無稽なSF。サーフロック的な曲がノリノリだった。

あとのトークのフリで、映画祭主催のジャン=ルカが、「もしかして映画は音を得て退化してしまったのではないか」というようなことを言っていたが、こういう表現の面白さを目の当たりにすると、そういうことを言ってみたくなる気持ちも分かる。こないだの早稲田でやった昔のサイレント映画の活弁付き上映も、若い人たちにもどっかんどっかんウケてたしね。終演後は鳴り止まぬ拍手。

演目のあと、クオスマネン監督とこの映画祭を主宰するフィルム・アーカイヴ=チネテカ・ボローニャの理事の一人になったアリーチェ・ロルヴァケルのトークがあるということで期待していたのだが、なんとアリーチェはオンラインでの画面出演……アター! また会って挨拶の一つでもできるかと思っていたのに。どうもアリーチェの次の作品もサイレントらしいです……それが商業ベースのものかどうかは分からないけど。

なのでトークは早々に引き上げて(いろんなトークは映画祭が撮影していて、後でYouTubeに上げてくれることもあり)、今日のラスト4本目、昨日スピルバーグを観たチネマ・ヨーロッパにスコセッシの『ミーン・ストリート』(1973)4K修復版に。恥ずかしながら未見ですの。カイテルやデ・ニーロの原石みたいな輝きを見るのは楽しいけど、正直、英語が分からん。この映画祭、基本、英語とイタリア語の字幕が出るんですけど(そのために通常のスクリーンの下に字幕用の小さなスクリーンもある)、英語の映画はイタリア語しか出ないんすよ。これが泣きたくなるくらい中途半端な英語能力しかない自分にはけっこうネックで、むしろ英語圏以外の映画を英語字幕で見る時の方がはるかに理解出来る。リトル・イタリーのきっとスラング的な言い回しとかも満載の言葉の応酬、ちょっと無理ッス。なのでうつらうつら(時差ボケ全然治らないし)。とにかく喧嘩ばっかりしてる映画だな、って思いました。前説で修復やったクライテリオンの女性が言ってたけど、この映画にスコセッシの特徴が全部現れてると。暴力も宗教も仲間意識も。そして音楽も。まあ引用楽曲の多いこと。これ、今だったら使用料が嵩みすぎてとても出来ないと思うな。まだ音楽出版社も鷹揚な時代だったってことですね。

外に出たらけっこうな雨(降ったり止んだりです)。イスタンブールの空港で買っておいたカッパを着て、ヘトヘトになって宿までなんとか。寝るしかねえす。

DAY 3=6/25

あんなに疲れて寝たのに、どうしても5時台に目が覚めてしまう。これは一番最初、2018年に来た時もずっとそうで、2022年の時は2日目から割と普通の時間(7時とか8時とか)に起きるようになれたんだけど、どうも今回はダメそうだ。まあ仕方がない。起きて仕事のメールを片付けたり(会社は休んで自費で来てるんだけど、いろんな仕事は動いてるわけで、どうしてもやりとりは必要になる)。

1本目、またしてもモデルニッシモで、セルゲイ・パラジャーノフの『アンドリエーシュ』(1954)をプリントで。1954年というと今年で70年。この年、フェリーニの『道』あり、黒澤の『七人の侍』あり、『ゴジラ』あり、ヒッチコックの『裏窓』ありという大豊作の年ですが、このソ連製映画も既にカラーですよ。そしてとても綺麗だった。ちょっと青み、緑に寄った、いかにもあちらのカラーで、プリントの状態も良かったです。これはパラジャーノフが卒業制作で作った作品をリメイクしたものらしく(共同監督もいるけどメインはパラジャーノフだったそう)、子供を主人公に善と悪の相剋を描く。この時代にしてオプチカル合成なんかもやっており、ちょっと『ネバーエンディング・ストーリー』っぽい感じありました。ただ全体の構成がちょっとダルめでしたかね。公開当時もあまり当たらなかったそう。おまけのようにして『ドゥムカ』(1957)という白黒作品がその後に上映されましたが、これは同名のウクライナ合唱団のPVとでも言うべきもので、合唱団の歌う姿をいろんな角度で映しつつ、その歌詞が扱う内容を俳優を使った寸劇でインサートするような。最初は「珍品」という感じで見てたんだけど、いつ果つるともない感じで、徐々に離脱者が目立ち始めました。かく言う僕も途中で音を上げた。トータルで30分くらいのものだったんですが。ただ、冒頭で今回の上映企画や後で観る『火の馬』(1966)の4K修復に尽力した、ウクライナのドヴチェンコ映画センターの人や、協力したここボローニャのチネテカのスタッフのトークがあり、途中でそのチネテカの人が感極まって泣き出したりしたんですよ(実現までが大変だったようだし、ウクライナ、ご存知のような状況でもありますし)。それを見ちゃってるから、みんななかなか逃げ出したくても逃げられない、みたいな雰囲気もありました。

早くもハムとチーズに飽き始め、6年前から存在を意識しつつ一度も入ったことのない中華料理店でチャーハン。うーん、今一つ。日本人としては小さいスープもつけて欲しいけど、そんな習慣はこちらにはない。

午後はまた幾分遠い、チネマ・ヨーロッパに足を伸ばし、ピエトロ・ジェルミ(『鉄道員』)の『街は自衛する』(1951)。サッカー場の売り上げを強奪した素人4人組強盗が別れて逃げ、それぞれの末路を描くドラマでした。原案、脚本にフェリーニや彼の作品に共同で脚本を書いたトゥリオ・ピネッリも参加してるということでしたが、あまりその痕跡ははっきりとは分からない。これもネオ・レアリズモ、みんな貧乏で苦しい感じが全編にあって、まだまだ荒廃してる街のロケとかが迫ってきました。プリントでの上映ということも手伝ってね。白黒だけど、全体にちょっと緑がかった感じで、最近かかわっている押井守監督の『紅い眼鏡』を少し思い出しました。

その前にカラーの21分の短編で『戦争 1915-18』というのもありまして、これは"Amori di mezzo secolo"(1954)というロッセリーニやピエトランジェリも参加したオムニバスの中の一編。この頃、イタリア映画ってオムニバス映画がいろいろあったんですよね。もうちょっと後だと『ボッカチオ'70』(1962)とか。これは小さな村で結婚した若き二人がいて、やがて夫が第一次世界大戦の戦線に。村に戦争が終わったぞーってニュースが来た時にはもうその夫は死んでいるんだけど、妻も赤ん坊もまだそのことは知らずにただ喜んでいるところで終わるというお話。これがなかなか手堅くまとまっていて良かった。カラーもキレイでしたし。

当時の街の景色そのものが面白い、というか凄いものが続く。スペインのカルロス・サウラのデビュー作『LOS GOLFOS』(1960)。タイトルは「非行少年たち」みたいな感じ。マドリードが舞台なんですが、これが1960年ごろのマドリード!?と思うくらいの貧困地区。目隠しされたらイタリア映画と見間違える(目隠しされたら見えないって)。さすがサウラ、1本目から闘牛の練習シーンで始まります。デビュー前の有望な若者の練習風景。しかしそれが終わると他の悪童たちとのしょうもない日々。パゾリーニの『アッカトーネ』(1961)にも似てるかな。とにかくそんな境遇から抜け出すべく、闘牛で俺はスターになるんだ、と恋人に言ったりしてるのですが……ラストは再び、その闘牛デビュー戦です。これも、『ミーン・ストリート』みたいに喧嘩ばっかりしてる映画だったな。公開当時、かなりの検閲にあったみたいで(フランコ政権下ですから)、今回の4K修復版(めちゃくちゃキレイでした)はそこも可能な限り、本来のものに戻したそうです。

LAで配給とBlu-rayのレーベル、アルべロスをやってる俊成さんと、お正月以来の再会&食事。今抱えてる新作が2本、この映画祭に出ているということでそれを紹介するカードを貰う。こちらからは彼が大変気に入ったという『オオカミの家』のBlu-rayを。お互い時差ボケで、どの映画も大抵、どっかで寝ちゃうという話をする。

1日に2回も外でちゃんと?食べたのはこの日だけ。

さて『ジョーズ』(1975)ですよ。僕は『タワーリング・インフェルノ』(1974)が映画館で初めて観た洋画で、それは小学校4年生の時だったと思う。自分の住んでる防府市には洋画は1シーズンは遅れてくるか、あるいは来ないかのどちらかだから、隣の徳山市(現・周南市)まで母親と電車に乗って観に行った。ビルの大火事の映画も大迫力ではあったんだけど、決定的に映画が好きになったのは次に観た『ジョーズ』だったと思う。これはまた違う隣の山口市に観に行った。併映にキートンの何か海ものの短編が付いていたのが今でも不思議だ。1970年代だよ? 面白かったけど。まあ『ジョーズ』の興奮は凄いもので、サメが登場人物たちに近づくたびに、スクリーンに向かって「志村、うしろ!」状態で叫んでしまい、隣にいた母に嗜められるくらいだった。その『ジョーズ』が日本で公開されたのは1975年12月6日で、僕の11歳の誕生日である。実際に観たのはその年の暮れか、年明け早々、冬休みのタイミングだろう。『ジョーズ』も半世紀だが、僕の映画歴も半世紀ということになる。

その『ジョーズ』を公開当時のテクニカラー・プリントで観られるというのが、自分的にはけっこう今回の映画祭のハイライトだった。「テクニカラー」という方式にはいくつかの変遷があり、また会社の名前でもあるので、何か理解が難しいが、この時代のテクニカラーというのは、撮影時は一つのカラーフィルムのネガで撮って、そのカラーからRGBの3色に分解しその色に対応したモノクロ原版を作り、上映用のポジはその3色を印刷のように重ねてプリントすると元のカラーになる、というものだった。英語ではDye Tranfer PrintとかDye Inbibition Printなどと言い、日本語では捺染式と言う。3色に分かれた色情報が白黒のネガにあるので、ネガから化学的にプリントされたポジに比べて褪色がない、というのがこの方法の特徴である(ただ古い映画だと経年で3本のネガの収縮率が変わってしまい、合わせた時に版ズレのようになったりすることもある)。この方式はまさに『ジョーズ』の頃にいったん終了した。アメリカのテクニカラー社では先に終わっていたが、ロンドンやローマではその後もしばらく続き、今日やる『ジョーズ』のプリントもロンドンで作られたものだという。テクニカラー社は後年のプリントの参考になるように、1作品1本ずつ、公開時のプリントを保存していて、この映画祭に初めて来た時は、いくつかの映画を選んで、部分を抜粋して上映してくれるという楽しい企画があった。『ゴッドファーザー』とか『ハロルドとモード』とか『レット・イット・ビー』とか。決して今のデジタル修復したものを見るように、めちゃくちゃキレイというわけでもないんだけど、自分が子どもの頃見ていた映画のあの感じがよく伝わるというか。

アカデミー・フィルム・アーカイヴのマイケル・ポゴセルスキ

で『ジョーズ』ですが、結果的には、うーん、かなり期待外れ。傷やコマ飛びがあるのは別にいいんだけど、3色のバランスは壊れてないものの、フィルムベースが黄色く褪色している風で(クレジットで白く抜けてるはずの部分がもう黄色い)、おまけにこれは映写機の問題なのか、やけに暗い。こちらの意気込みが強すぎたかな。単純にノスタルジーということで味わうのならそれはそれだろうけど……ガッカリ感であちこちうつらうつらしてしまいました。まあこういうこともあるよね。3日目、終了でございます。

DAY 4=6/26

昨日、俊成さんがこれから手がけるつもりだと言っていたチェコの映画を朝からやるというので、いそいそと出掛ける。この映画祭、朝は9時から何かしらやっているんだけど、今日まで11時台のプログラムからしか行ってなかった自分には早出である。とは言え6時にはもう起きているのだが。英語題がMURDERING THE DEVIL(1970)というもので、これはヴェラ・ヒティロヴァの『ひなぎく』(1966)で脚本、美術、衣装を担当したエステル・クルンバホヴァという人の監督作。なんかねえ、いかにもシュヴァンクマイエルと同じ国の作品だな、という面白さ。色もいかにも東欧の青緑がかった色彩。もっとも食事嫌いのシュヴァ翁と正反対で、この映画は食って食って食いまくる。暇を持て余していた中年女性のところに昔の知り合いだった男性から電話があり(「俺だよ、『悪魔』だ」)、なんか食わせてくれとやってくる。彼となんとなくいい感じになりたい主人公の女性は頑張っていろいろ作るのだが、やってきたいかにもマニッシュなおっさんは「太ったな」とか失礼なことばっかり言う。しかし出たものを全部平らげ、その後、何回も彼女を訪ねるようになり、その都度、大変なご馳走を作るのだが、ある日、テーブルの足まで食べ始めていることに彼女が気づき……。あ、だからあれだ、シュヴァ翁の『オテサーネク』にちょっと近い。あれも切り株の赤ちゃんが人まで食ってしまう話だった。この映画、基本的に「男性」性の批判がテーマだと思うけど、それだけで括れない変なところがいっぱいあって、最初は「?」という文字が渦巻いていた場内もやがて大爆笑となった。今、ミニシアターでフェミニズム映画が一つのブームみたいなところがあるけれど、その流れに載せるとちょっと面白いかも。とにかく変だ笑。

そうそう、この映画が始まる前に、席の左にいたイタリア人の若者3人組に話かけられたんでした。「日本にもこういう場所はあるの?」って。

「あるんだけど、来てるのは年配の人が多いんだよね」

「あーねー。いや、ここだって映画祭やってない時は年寄りばっかりだよ」

「日本のそういうところでは、その老人たちが喧嘩したりしててね」

「そりゃすごいな。あとね、そういう人たちの中に風呂入ってないヤツがいて、ヤツら臭いんだよ」

なんて話してたら、右隣にいたフランスの女性も入ってきて、

「パリもそうよ! あとニューヨークのMoMA(近代美術館=ここにも映画のセクションがある)もそう!」

と、映画おじさんの中に臭い人がいる、というのは、世界のシネマテークの共通の問題であることが明らかになりました……。

宿からマッジョーレ広場やモデルニッシモ劇場に行く途中にはCONADというスーパーがあり、映画祭のヘッドクオーターであるチネテカやアルレッキーノ劇場に行く途中にはPAMというスーパーがある。今日はそのPAMに寄って食材やワインを買い足し、宿に戻って昼食。相も変わらずパン、ハム、チーズ、ミニトマト(とにかくトマトは安い。普通のトマトも食べたいが包丁がないのでミニトマトになる)。ハムもチーズもいろんな種類があるから「これはこういう感じか」と目先が変わっていい。ただ今日は少しワインを飲みすぎたようで、それが午後に悪影響をもたらした。

今回のいくつかの特集の中でライオネル・ロゴージンというアメリカの作家のものがあって、全然彼のことを知らなかったのだけど、ドキュメンタリー系の人なのだろうか。モデルニッシモ劇場内にあるバーの壁には彼の撮った写真も飾られていた。で、映画は『バワリー25時』(1956)というもので、日本でも東和とATGによって公開されたらしいのだが……何も覚えてない。NYのバワリーが映っていたような(そりゃそうだろう)。爆睡してました。

続く、ジュリアン・デュビビエ監督、ジャン・ギャバン主演の言わずと知れた名作『望郷』(1936)。これは10年近く前に亡くなった母が好きで、常に『望郷』と言わず、原題であり、ギャバン演じる主人公の名前であるペペ・ル・モコと言った。フェリーニの『道』について語る時もジェルソミーナと言った。キャラの名前で覚えられるような映画こそ、名作と言えるのかも知れない。『望郷』はもう40年くらい前にNHKの教育テレビか何かで観て以来で、細かい内容はほとんど忘れてた。異国の地アルジェリアにいるギャングの親玉がパリに帰りたくても、もう追われる身なので帰ることも出来ず、しかし最後に彼女と船でいよいよその思いを果たそうとするも……という筋である。ちゃんと内容を表した、いい邦題だと思う。ただこれもだいぶ寝た。途中の酒場の音楽シーンで、「これは中南米の音楽ではないか、エキゾチックならなんでもありか?」と思ったりした。当時はそれでも誰も疑問に思わなかったのだろうな。これも新しい4K修復版で、すごくキレイでした。

で、本当は夜はマッジョーレ広場でアントニオ・ピエトランジェリのLA VISTA(1936)という未知の映画を観るつもりだったんだけど、どうにも眠くて仕方がない。ボローニャに来てから毎日5時間くらいしか寝てないので、眠りの総量がそもそも足りてないのだろう。というわけで、この日は夜の9時過ぎに早々に寝ました。

DAY 5=6/27

来て以来グズグズしていたお天気で、昨日はだいぶマシになったけど、それでも幾分、曇り空だった。それが今日は朝からバッチリ快晴で、またいつもよりは少しは寝られたので気分がいい。

昨日の借りを取り返すというつもりも少しはあって、しかし元々予定していたサム・ペキンパーの『ビリー・ザ・キッド/21歳の生涯』(1973)はアレルッキーノで9時から。初日に会ったクライテリオンのリー・クラインが仕切った4K修復版で、当時、この映画の編集をやって、後に『007 トゥモロー・ネバー・ダイ』などの監督もするようになるロジャー・スポティスウッドも登壇。翌日にこの2人のトークセッションがあるので、2人の話はそっちで書こう。ただ、2人はこの上映前にも軽く前説をやった。僕はこれを観てなくて今回が初めてだったのだが、これは原題がPATT GARRETT and BILLY THE KIDで、実際に観てみれば、主人公はむしろビリーを殺さなくてなならない保安官のパット・ギャレット(ジェームズ・コバーン)であった。ビリー・ザ・キッドを演じるのはこれが映画初出演となるミュージシャンのクリス・クリストファーソン。そして全体の音楽をボブ・ディランがやっていて、ビリーの仲間の一人として出演もしている、ロケーション主体の美しい撮影で、ドンパチももちろんあるが、どちらかと言えば会話劇、人間ドラマが主の、渋い映画である。

続けて西部劇。これはマレーネ・ディートリヒの特集枠なのだが、ジェームズ・スチュワート主演の『砂塵』(1939)、DESTRY RIDES AGAINが原題で、そう言えばテナーサックスのデクスター・ゴードンが西部劇の格好をしたジャケのアルバムにDEXTER RIDES AGAINというのがあったけど、あれはこれのパロディだったのかな? ディートリヒ演じる女将とその情夫みたいなのが牛耳っている街にジミー・スチュワート演じる善良な保安官デストリー(彼は銃も携帯しない)がやってくる、というシンプルな話で、途中、酒場でディートリヒが歌うシーンも幾つかある。あのドスの効いた声で何か歌われると場の空気がサッと変わるよね。今ひとつストーリー運びやアクションがピリッとしない感じの映画ではありました。スコセッシのザ・フィルム・ファウンデーションとスピルバーグも出資しての修復。

アルレッキーノの出口からすぐそばは公園で(イタリアの常識なのか、それともボローニャがそうなのか、映画館にしろ、スーパーにしろ、入口と出口は完全に分けられていて、映画館などは入口があったところとは全く違う場所に出る。あとシアターのドアを開けたらそこはもう外、というのも日本の映画館では考えられない構造だ)、そこに売店もある。あまりに天気がよく、また暑いので、こうなるとワインじゃなくてビールだ。お店の女性が苦労しながら時間をかけて生ビールを注いでくれた(泡ばっかりになっちゃって、なかなか身が詰まらないのだった)。折よく木陰のベンチとテーブルが空いて(もはや灼熱タイムで、日向のベンチには誰も座ってない)、そこでやらせてもらう。

この映画祭がすごいのは扱っているのが商業映画だけではないことだ。ドキュメンタリーがあるのもそうだし(まあドキュメンタリーだって商業映画である場合も多いけど)、8mmとか16mm(これらはSmall Gauge スモール・ゲイジと総称される)フィルムによるプライベートなホームムービーやインディペンデントの実験映画も。午後は本部チネテカ内のシアターで、カラー時代を迎えたアグファカラーやコダクロームで撮影された1930年代後半から40年代の16mmによるホームムービーや旅行記録のフッテージと、16mmによる実験映画の上映。前者はなんだか時代が感じられてまあ良かった。しかし後者は……例えば、ただ乳白色の画面(チラチラするものが元々撮影されたものなのか、経年変化でついたダメージなのかの判別がつかない)に、♪ダ、ダーというシンセサイザーの半音上がる2音が延々と繰り返される18分。途中で一瞬音楽が途切れ、場内全員の(やっと終わりか……)という心の声が聞こえた瞬間、今度は♪ダ、ダーとさっきのシンセメロディが半音下がるパターンに変化し、場内大爆笑。あの時、会場は一つになった。他の実験映画群も総じて我慢大会的なものが多く、一人また一人、そして自分もサラ・スコセイジ(シアターに「スコセッシの部屋」と名前がついている。向かいの部屋はサラ・マストロヤンニ) を後にするのでした。

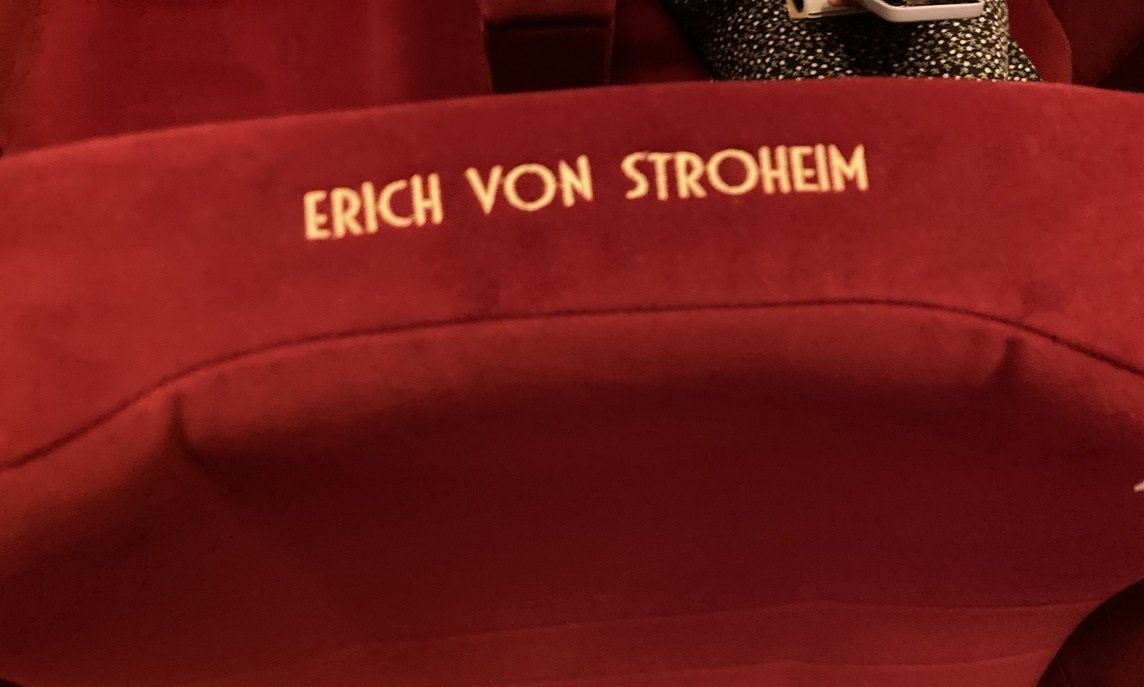

いったん宿に立ち寄って、またモデルニッシモに。今年はとにかく新装なったこの地下劇場にばっかり行ってる。座席にいろんな映画人の名前が刺繍してあって、今回は誰だろうという楽しみもあります。ただね、2階のバルコニー席の座席は転落防止の柵が視界に入らないようにするためなのか、座面が高くて足が地面に着かないんですよ。巨漢の人はともかく、僕でも着かない(まあ足は短いけど、それにしたって)。足が着かない席で映画観続けるのって、けっこう苦痛。足台が欲しくなる。なので1階の席を推奨します。

で、観にきたのはイタリア映画界の重鎮、マルコ・ベロッキオの作品です。といっても僕はべロッキオはデビュー作の『ポケットの中の握り拳』(1965)しか観てなかったんですが。今日の映画は"SBATTI IL MOSTRO IN PRIMA PAGINA"という日本未公開の1972年作。直訳すると「第一面で怪物をひっぱたけ」というタイトルで、新聞社の編集長(『夕陽のガンマン』とか『群盗荒野を裂く』とか『仁義』とか『死刑台のメロディ』とかのジャン・マリア・ヴォロンテが演じる)や記者がとある少女のレイプ事件を追うというのがメインなんですが、極左の「赤い旅団」の過激な行動も背景に。1972年ってイタリアで総選挙があって、政局がどうなっていくか分からないという年だったんですよね。前年にはその「赤い旅団」がミラノで誘拐事件とか起こしたりして、かなりやばいムードだった。映画の冒頭に当時のイタリアの実景がインサートされますが、大きな通りにでかい横断幕がいくつも掲げられていて、それが全部違う政党のプロパガンダになっているという。話は今ひとつよく分からなかったけど、とにかく画面の圧が強い、骨太な映画でした。始まる前にベロッキオ82歳のトークもありましたが(彼はこの映画祭を主催するチネテカ・ボローニャのプレジデントという役職も持っている)、最初は「いやー、別に話すことなんかないし」みたいな感じだったんだけど、いざ喋り始めたらもう止まらない笑。すごいパワフルなお爺ちゃんでした。

で、ちょっと余談になりますが、このベロッキオが2022年に撮った、なんと340分=5時間40分に及ぶ映画『夜の外側 イタリアを震撼させた55日間』というのが8月9日から日本で公開になります。これも時代的には今観た映画の続きという感じで、1978年、赤い旅団によって、当時のキリスト教民主党党首だったアルド・モーロが誘拐された事件を全6部構成で描いたもの(TVシリーズ前提だったんだと思います)。これ、帰国後に試写で拝見しましたが(イタリアから帰ってきて、またイタリア映画を6時間弱……)、めちゃくちゃ面白かった。一つの事件が、エピソードごとに別の立場の視点から描かれ直すという感じで、しかもだんだんクライマックスに近づいていくという構成。昨今の半径5mくらいしか見てないような「私小説」ならぬ「私映画」とは対極に位置する、一切浮ついたところのない、どっしりとしたドラマ。この事件を描くことで、イタリア社会全体、しかも当時だけでなく、今に至る歴史をもこの中に込めようという気概に満ちた凄みがあります。長いけれど、1話が終わったあたりからは「どうなるんだ?」という興味で引っ張り続けて、全然長さは感じない。劇場は全体を二部に分けての興行ですが、前売りだったらその2本をたった2,800円で観られるという大盤振る舞い。この夏のお勧めです。

さあ、この日の〆は、ヒッチコックの『北北西に進路を取れ』の70mm上映だ! 僕がボローニャに来る前に一回広場でもやってたんですが、来れてないから観れてない。それがもう一回、このモデルニッシモでやるという。なんだけど、このモデルニッシモともうひとつ、チネマ・ジョリーという映画館の夜遅くの回は、広場での上映が雨になった時のバックアップの場所になっている。とりあえず予定のプログラムは入ってるんだけど、雨になったら、その広場でやるはずだった作品に変わってしまうという仕組みです。なので、天気が見えるまで、もともと予定していた作品の予約は出来ないことになっていた。「いつから予約出来るんだ?」と焦っていたにもかかわらず、なぜか売り出しのタイミングを逃してしまい、気がついたらもう全席埋まっているという状態に……アター……なんだけど、当日に来る人用の席はいくつかは残してあるので、これはもう早くから並んぶしかないなあ、ということで、あたしゃ2時間前から張ってましたよ。ありがたいことに、入り口の前にバーがあるから、そこで白ワイン飲みながら、MacBookでこの映画祭レポートを書いてました。で、なんとなくそろそろ列が出来そうだ、というタイミングで最前列に並び、うまいこと入れましたよ、ええ。後から考えればそこまで頑張らなくても入れたんだと思うけど、油断して後悔はしたくない。

もう何回も観ている『北北西』を、なんでそこまで観たかったかというと、この作品って当時の他のヒッチコック作品と同様、ヴィスタヴィジョンという方式で撮られたものなんですね。ヴィスタヴィジョンは、通常は縦方向に走行している35mmフィルムを横に走行させ、通常の2コマ分を1コマとして使う方式でした(これはスチルカメラの35mmフィルムの1コマ分と同じことになります)。つまりそれだけ画質がよくなるわけです。当時、TVの台頭に脅威を感じた映画界は、劇場を大スクリーン化、縦横比を横長にすることで4:3の小さなTVとの差別化を図り、各社がいろんな方式を開発しました。20世紀FOXのシネマスコープなんかも有名ですね。で、今回の修復版は、その2コマ分のオリジナルネガをまず13K(横方向が13,000ピクセル)でスキャンし、傷やゴミを取り除く修復作業は6.5Kで行い、最終的にそのデジタル・データをもう一回、アナログの70mmフィルムに焼き付けるという工程を経たものなんです。今、映画館のDCP(デジタル・シネマ・パッケージ)の画質は4Kが上限ですが、それ以上の画質を敢えてフィルムで実現しようという企画。実は今回まったく同じやり方でジョン・フォードの『捜索者』も70mmになって、この映画祭でも広場で上映されたんですが、それは僕がボローニャに来る前の日……しかもそっちの上映はその日のただ一度きり、観れないじゃんか! 一応、ここ10数年、映画のBlu-ray化や修復の仕事に携わってきた自分としては、この70mmの絵が一体どういうことになってるのか、確認しておきたいわけですよ。だって、日本ではもう70mmの映写ができるのは東京・京橋の国立映画アーカイブただ一館のみですし、そこでこれらをやってくれる保証なんかどこにもないんだから、観れる時に観れる場所で観ておかないと!

で、今言ったようなことの前説が、スコセッシの映画保存&修復財団、ザ・フィルム・ファウンデーションのマーガレット・ボッドさんからありました。その時に、「今日、『北北西に進路を取れ』を初めて観る人?」って質問があったんですね。そうすると、けっこうな人数、会場の2割くらいの人が手を挙げた。

そしたらね、その他の人たちから拍手が沸いたんですよ。「『北北西』へようこそ!」って感じで。これは良かったですね。とかく、マニアの世界では「お前、これも観てないの?」みたいなマウンティングが横行してるじゃないですか。それがここではむしろ「今から『北北西』を初めて観るなんて、なんて素敵なことなんだ!」って感じ。やっぱこうでなくちゃ文化ってものは育たないですよ。

で、結果から申しますと、うーん、こんな300人クラスのスクリーンで観ても、画質のうんぬんはよく分からん……いや、もちろんキレイですよ。めちゃくちゃキレイ。多分、今まで僕が観てきたどの『北北西』よりもキレイ。ケイリー・グラントもかっこいい、エヴァ・マリー・セイント(先日、100歳を迎えられました。祝!)もキレイ。ひまわり畑の飛行機のチェイスもど迫力だし、ラシュモア山のクライマックスもいい。だけど、この大きさだったら4KのDCPで観ても多分、違いが分からない(むしろ、フィルムチェンジのための銀接点の影とか見えないから、DCPの方がストレスないでしょう。あと、今日は最後の一巻のチェンジにミスって一瞬、黒い時間もあった。70mmの上映はやっぱり大変なんですよね)。iPhoneで映画観たら、大抵のものはキレイに見える、あの理屈です。やっぱり、広場の横25mの大スクリーンで堪能&画質評価したかったなあ〜。無念。あと、これは昔からずっと思ってたけど、『北北西』はやっぱり長いね。ヒッチコック映画って、大抵ダレ場があるんですけど、中でも『北北西』は「もっと切れるだろ!」ってところが多い気がします。まあ、それはもう仕方ない笑。あ、でもね、音がすごく良かった。5.1chになってたと思うけど、バーナード・ハーマンのスコアも楽器ごとに振り分けられて迫力満点だったし、飛行機のとこの音の移動感なんかも良かった。年末くらいには4K UHDも出るみたいなんで、ソフトとしての仕上がりも楽しみです。