【ビジネス書を読む時間がない若手金融会社員・就活生向け!】クリティカルシンキング5

前回に引き続きクリティカルシンキングについて記載していきたいと思います

本日は、「論理展開のパターン」について記載したいと思います

論理展開のパターン

論理展開とは、「なぜその結論が言えるのか」を示す事実や前提の組み立てです

論理展開の基本的なパターンは「①演繹法」と「②帰納法」があります

1. 演繹法

演繹法とは、2つの情報を関連付けて、そこから結論を必然的に導き出す思考法です

「ルールor一般論」と「観察事項」、そして「結論」からなっており、観察事項をルールと照らし合わせ、ルールに合っているかどうかで結論を出していきます

以下が考え方の例です

ルール:メリットがデメリットを上回った場合、プロジェクトを実施する

観察事項:投資案件Aはメリットがデメリットを上回っている

結論:投資案件Aは実施すべきだ

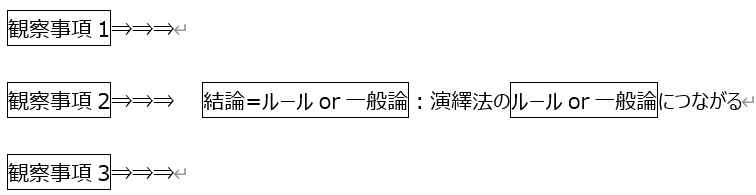

2. 帰納法

帰納法は、演繹法と思考の流れが逆となります

ルールと観察事項から結論を導くのではなく、観察されるいくつかの事象の共通点に着目し、ルールまたは無理なく言える結論を導く、というものです

三段論法の演繹法とは異なり、観察事項から共通点を見つける必要があるため、一定の知識が必要とされています

以下が考え方の例です

観察事項1:千葉は高知と比べて飲食店数が10倍だ

観察事項2:神奈川は高知と比べて飲食店数が15倍だ

観察事項3:東京は高知と比べて飲食店数が30倍だ

結論=ルール:飲食店は都心部に多い

演繹的思考と帰納的思考の関係

帰納的思考で観察事項から共通点を見つけ一般論やルールを導き出し、この一般論が演繹法で必要不可欠なルールとなる。そしてまた別の事象を観察し、ルールに当てはまればそのルールは信頼の置けるものと捉えることができます

この際、当てはまらなければ、そのルールは信頼性の低いものとなり、再度観察が必要となります

以下が考え方の例です

観察事項1:新車販売におけるハイブリッドカー比率が増えている

観察事項2:無洗米購入者が増えている

観察事項3:事務機器はリサイクルタイプが急増している

ルール:消費者は環境配慮した商品を求めている

観察事項:A社の新商品は競合対比リサイクル比率を50%⇒90%としている

結論:A社の新商品は売れるだろう

いかがでしたでしょうか

本日は論理展開のパターンとして、演繹的思考と帰納的思考について記載しました

次回もお楽しみに!