縄文楽検定(初級)第13回16.17.18 火焔型土器の特徴、鉄分の量と色調、雪の降る理由

第16回 縄文楽検定 初級受験

試験日:2024年3月3日(日)

試験まであと17日‼︎

今日も過去問解いていきます😊

【16】

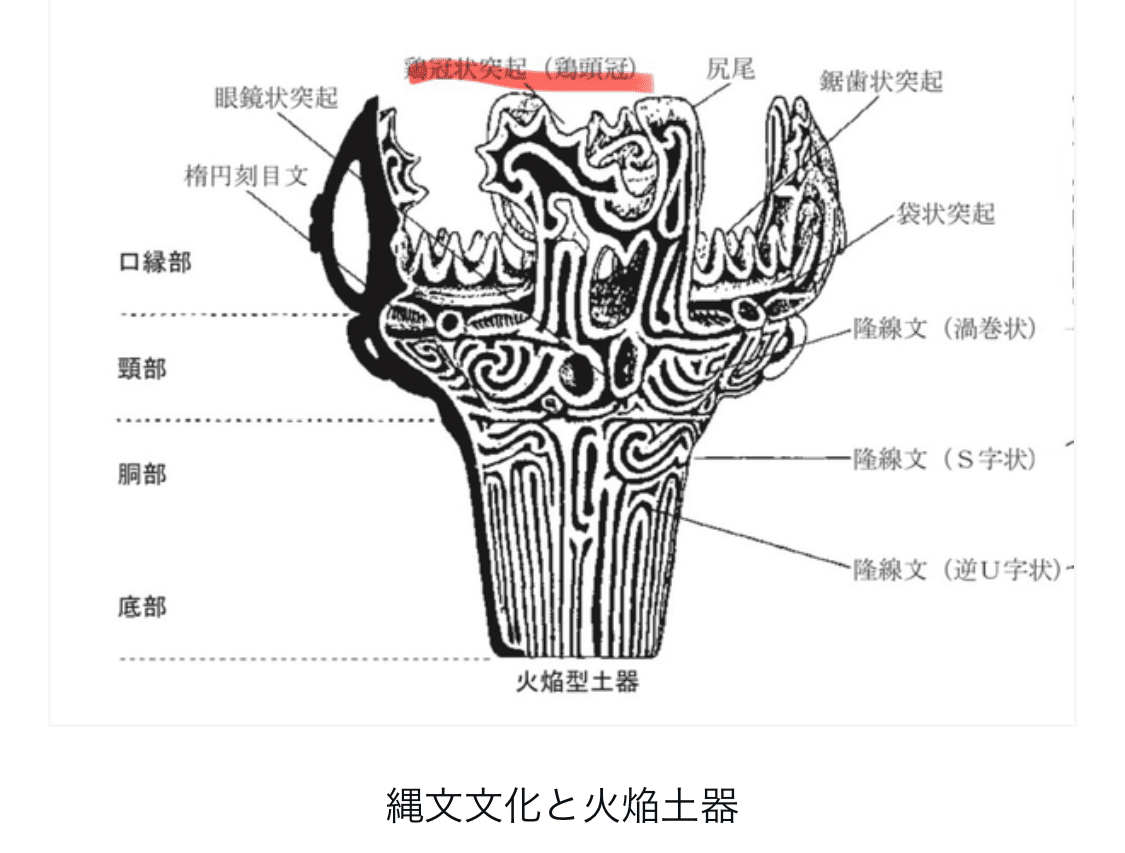

火焔型土器を特徴づけているこの部分(写真)は何と呼ばれている?

a)鶏冠状突起

b)袋状突起

c)眼鏡状突起

d)橋状突起

答: a)鶏冠状突起

鶏のトサカにに似ていることから、鶏冠状突起あるいは鶏頭冠と呼んでいる。

【17】

火焔型土器の色調に関わるとされる、鉄分の量と色の組み合わせで正しいものは?

a)赤色系ー鉄分:少

b)黒褐色系ー鉄分:多

c)白色系ー鉄分:少

d)黒褐色系ー鉄分:少

答: c)白色系ー鉄分:少

・火焔型土器の色調:赤色系、白色系

・土器の胎土に鉄分多い→赤い

少ない→白く 焼き上がる。

【18】

およそ8千年前に信濃川流域に雪が多く降るようになったのはなぜ?

a)信濃川流域の人口が減ったから

b)日本海の気圧が上昇したから

c)氷河期が終わり間氷期になったから

d)日本海に対馬海流が流れ込んだから

答: d)日本海に対馬海流が流れ込んだから

暖流の対馬海流の流入によって、日本海の海水面が上昇し、ここに大陸からの季節風が吹き込む事により、この地域が豪雪地帯になったと考えられている。

いいなと思ったら応援しよう!