TOEIC470点の経理未経験者がUSCPA(米国公認会計士)に全科目合格するまで

こんにちは、たいようです。2021年2月からUSCPAの勉強を始め、苦節2年9ヶ月、4科目で合計13回の受験を経て、2023年11月のスコアリリースにてUSCPA全科目合格できました。当記事では英語弱者の私が過ごしてきたUSCPA勉強開始から全科目合格までの期間を振り返ってみようと思います。

なかなかまとめるのが大変だったので、申し訳ないのですが最後の各科目の振り返りのみ有料記事とさせていただきました。2024年以降新制度で受ける予定の方も範囲がかぶってる部分もあるかと思いますので、「この人13回も試験受けて大変だったんだろうな、これから試験受ける上で反面教師にしたいしスタバ1杯ぐらい奢ってやるか」という心優しい方はご検討いただけますと幸いです。

書いている人

まず初めに私のスペックなどをお話しさせていただきます。私のUSCPA勉強開始時(2021年2月)のスペックは以下です。

・20代後半

・男

・私立文系(経営経済系の学部)卒

・TOEIC470点

・大学生の時に簿記2級取得

・経理の実務経験なし

・事業会社でIT関連の実務経験あり

英語弱者であり、経理の実務経験もない、ただ簿記2級は持っているので仕訳の考え方などは何となくわかる、そんなような感じでした。英語に至っては英語アレルギーを発症するぐらい苦手で、就活を行う際も英語を使わない仕事を探していたような感じでした。

ちなみにUSCPAを目指しているorすでに合格している方の8割弱はTOEIC730点以上(さらにいうと約4割は860点以上)のようでした。

なぜUSCPAを目指したか

ではそんな私がなぜUSCPAを目指すことになったのか、というお話をさせていただきます。

私は大学生の頃に会計学のゼミに入っていたということもあり、大原の宣伝を受けて、簿記2級の講座を受講して合格しました。簿記2級を取得した際に、勉強をあまり苦に感じなかったため、会計関連の勉強は自分に向いていそうだなと感じたのを覚えています。そこで、簿記2級合格後、日本の公認会計士を目指すかを当時大学3年生の頃にすごい迷いました。いろいろ考えたのですが、今から勉強を開始しても大学卒業までに試験に受かる自信がなかったのと、当時はコロナなどもなくエンジョイ大学生活を送っていたので勉強に全振りできる自信がなく、普通に就活をすることにしました。

結果、現在も勤めている事業会社に内定をいただき、初期配属でIT部門に配属されて社会人生活をスタートさせることになりました。IT部門で数年間キャリアを積んできたのですが、もともとITに詳しかったりITの仕事をしたいとも思っていなかったため、今後のキャリアをどうするか悩んでいました。キャリアを考える中で、せっかく簿記2級持っているし経理部門に異動したいと考えるようになり、社内の経理部門の情報を調べていたところで、USCPAという資格があることを知りました。USCPAは働きながら合格を目指すことができるという点と、今まで英語嫌いだったけどこれを機に英語力も向上できるかも?という点で一石二鳥じゃん!しかも名刺に米国公認会計士って書いてあったらカッコよくね!?と魅力を感じました。ちょうどコロナで飲み会も減っていて、おうち時間で何をしようという時期だったということと、IT部門で仕事をしている際も心のどこかで「あの時公認会計士を目指していたらどうなっていたかな〜」というのをふとした時に考えていたということもあり、経理部門への異動がかなった際にはUSCPAの勉強を始めようと決意しました。

そして2021年1月に無事異動が叶い、アビタスに入会することになったというわけです。

主な1週間のスケジュール

アビタスに入会後、まずは週20hの勉強をできるようにしなければいけないということで、スケジュールを組み立てていきました。

基本的に平日月〜金で計10h、土日で計10h勉強するイメージで1週間を過ごしていました。平日は大体21-23時の1日2h × 5日で10h、飲み会がある週などは朝早く起きて勉強したり、3hやる日を作ったりするなどで調整していました。

土日は基本的にどちらかは予定を入れず丸一日勉強の日、片方はジムに行ったり買い物に行くなどのリフレッシュを数時間してもOKな日という形でストレスが溜まりすぎないようにしていました。勉強始めてからは自分から飲み会に誘うことは極力控えるようにしたのと、飲み会に行ったとしても翌日二日酔いで勉強ができなくなるというのを避けるために深酒をできるだけしないようになりました。(それでもたまに深酒してしまい、翌日後悔することは何度かありましたが・・・)

私はUSCPAの勉強を始めるまで毎日缶ビールを2缶飲む生活していたのですが、勉強開始を機に日々飲んでいた缶ビールを微アルに変えました。微アルを飲むことで飲みたい欲も抑えられ、勉強にも集中できたのではないかと思っています。ちなみにお勧めの微アルは「ブローリープレミアムラガー」です。もしビールは飲みたいけど勉強もしたいという欲がある方はぜひ飲んでみてください。楽天やOKで買えます。

移動時間ではMCアプリでポチポチ解いたり、試験直前期は朝早く起きて出勤前に勉強するようにしたりすることで勉強時間を増やすようにしていました。

勉強期間について

勉強期間は2021年2月〜2023年10月の2年9ヶ月、トータルの勉強時間は単位取得含め2,840hでした。

巷で1,200~1,500hで受かると言われていましたが、私はFAR受かるまでに4回、AUD受かるまでに7回受験をしているのでそこでかなり時間がかかってしまいました。全体通して1,2回しか落ちなければ英語弱者だとしても2,000h以内で合格できるのではないかな、と思います。

結果的に今回このタイミングで完走できましたが、最後受かったAUDはFARのエクスパ期限の2日前の受験だったため、これに落ちていたら5回目のFARと8回目のAUDを受けなければいけず、流石にメンタルが持たなくなっていたかもしれません。また、タイミング的にどちらかは2024年以降の新制度(EVO)での受験となっていたため、どんなに早くても2024年6月のスコリリで完走になっていました。そう考えるとゾッとします・・・。

撤退を考えたタイミング

2年9ヶ月もよく頑張れましたね、とたまに言われるのですが、もちろんこの期間の中で撤退を考えたタイミングが何度かありました。

①3回目のFARで70点と点数が下がった時

2021年2月から勉強を始め、大体4月ごろに単位を取り終わり、本格的にFARの勉強を始めました。2021年年末に初回受験をしてみて、手応え的には50~60点だったのですが、結果72点と思ったより高得点を取れたことに希望を見出したのを覚えています。しかしその後、2回目74点→3回目70点と3回連続でFailし、75点の壁の高さを痛感しました。初回の受験だけで約30万円弱使っており、金銭的にもキツくなっている中で4回目の受験で合格できなかったら撤退しようかなと考えておりました。

②AUDが3回連続60点台で受かる未来が見えなかった時

FARを無事突破し、2科目目にAUDを選んだものの、FAR同様始めの3回はFailとなりました。しかも点数が66→68→66となっており、70点代にも届いていないことに絶望したのを覚えています。3度目のスコリリで66の数字を見た時は1回目の点数がそのまま残っているのではないかとNTS IDを何度も見比べました。(残念ながらぴったり一致していたのは言うまでもありません)

FARは計算もあるので英語弱者でもある程度問題を解くことができるが、AUDは完全に英語の読解問題なので英語弱者には確実にキツくなると言われていました。そうは言うものの問題解いていけばそれなりにできるようになるだろうと見積もっていたのが甘かったです。FARに受かったものの、英語力の壁でこれ以降合格は難しいのではないかと痛感し、ここでも撤退を考えておりました。

③BECのWCのテキストを開いた時

AUD3連続Failの後、どうするか考えたのですが、せっかく経済経営系の学部を卒業して、ITの実務経験がある中でBECを見ずに撤退するのは勿体無いと思い、とりあえずBECを進めることにしました。実際講義を聞いていると知っている内容などもそこそこあり、内容自体も苦手意識を感じることなく取り組めるものだったので少し希望が見えてきました。しかしそこに待っていたのはWC。英語力がない人はここでも苦労すると言われていただけあって、確かにWCの教科書を見て解答例などを見たときに、「あ、これはどうやって対策しよう・・・撤退かもな・・・」と感じました。結果的にBECについては一発合格できたのですが、ここでやったことについては各科目の振り返りで後述します。

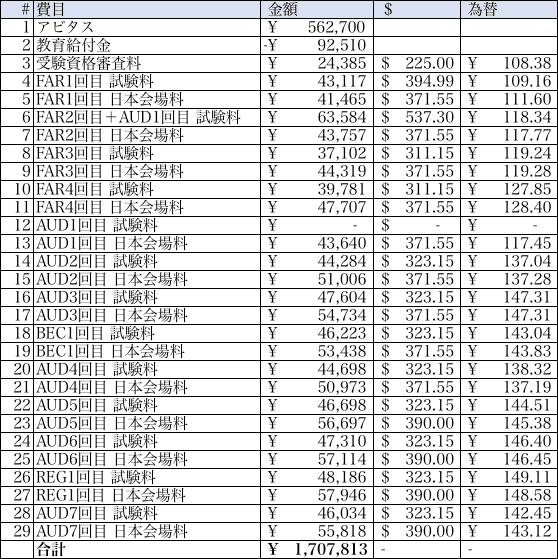

かかった費用

合格までにかかった費用をまとめてみました。

ざーっと書き出してみたところ、予備校代+試験代で合計約170万円でした。

私はもともと会計やビジネスの単位を大学でとっていたので予備校代が他の方よりも少し安いプランになっています。そして首都圏在住ということもあり、試験を受けるための交通費などは地方から受けに来る方に比べるとかからないのは多くの回数受験している身としてはよかったですかね。

しかし、為替の列を見ていただくと分かるかと思いますが、どんどん円安になっていったせいで1回目のFARを受けた際は1科目試験代と日本会場料合わせて85,000円ぐらいだったのが後半は10万円超えとなっていました。高いですね。

これからUSCPAの勉強を開始するか迷っている方は、英語弱者が完走するまでに150万円以上かかっている、というところは1つ参考にしてみてもいいかもしれません。

全体通してやってよかったこと

各科目の振り返りの前に長期間の受験勉強期間の中でやって良かったことを挙げておこうと思います。

①1週間の中で息抜きをする時間を必ず作る

1つ目は息抜きの時間をスケジュールに入れておくということです。USCPAはどんなに優秀な方でも半年、多くの方は1年半〜2年ぐらいかけて完走される方が多いのではないかと思います。私は2年9ヶ月かかりましたが、そんな長期戦の中で、ずーっと勉強を続けるということはおそらく無理だったと思います。週20h勉強に充てる、となった場合にどのように20hを作り上げるか、自分にとって無理のないスケジュールになっているかというところは考えておくといいかもしれません。私自身土日のどちらかは運動をしたり友人と会う時間を作っていたことで、無理せず週20hの勉強スケジュールをこなせていたのではないかと思っています。

②勉強時間をはかる

週20hを定期的にこなす上で勉強時間を測っていたというのもありますが、勉強時間を図ることで自分が頑張ってきた時間が目に見えて増えていくのがわかったため、この点は自分の中でモチベーションにもなりました。私はスタディプラスというアプリで測っていました。結果的に2,800hというなかなかの勉強時間になってしまったのですが、これも人生の中で自分のやり切ったことの1つとして今後話のネタにできるので良かったかなと思っています。

③Twitter

勉強開始して少ししてからTwitterで勉強アカウントを作りました。USCPAで検索していると思ったよりもたくさんの受験生がいて、いろいろな情報がTwitter上に飛び交っていることに驚きました。何より皆さんすごい優しくて、教えあったり受かったら喜び合ったりしているのをみて、優しい世界だなと感じました。そんな私もAUD沼にハマっているといつからか応援してくれる方が出てきたり、DMでアドバイスをくれる方もいらっしゃったり、ほんとTwitterに助けられたなと思います。周りでUSCPAの受験生がなかなかいないというところでも、共通の目標を持った仲間がいるというのは長期的な勉強期間において心強いモチベーションになりました。このNoteを見ている方は大体Twitterはすでにやっていらっしゃるかと思いますが、もしまだやっていない方が読んでいるようでしたらTwitterで勉強アカウントを作成して同志をフォローするのをお勧めします。

各科目の振り返り

ここから各科目の振り返りです。4科目それぞれの勉強時間と点数の推移です。

・FAR(899h):72→74→70→76

・AUD(939h):66→68→66→74→74→66→76

・BEC(434h):79

・REG(346h):80

FARに受かれば何となく自分の勉強スタイルが確立して他の科目も受かることができる、とカウンセラーの方に言われましたが、私は自分の勉強スタイルが確立したのはBECに受かったぐらいからだと思います。この章ではFAR,AUDでは何をして試験に臨んだら不合格だったのか、合格したタイミングでは何をしたのか、BEC,REGはなぜ一発合格できたのかを、自分なりに振り返ってみようと思います。

ここから先は

¥ 700

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?