【観劇レポ】文化と境界線の話~木ノ下歌舞伎『勧進帳』に寄せて~

9月に入り、夜が涼しくなってきましたね。

秋など無かった沖縄が懐かしいです、久米です。

さて、先日東京に行ってきました。

憧れの劇場のリハーサル室でワークショップを受けたり、徳島で上映されていない映画を観たり、大学時代の友人に会ったり……詰め込み弾丸旅行だったのですが、最大の目的であったとある舞台作品の鑑賞体験を記したいと思います。

そしてあわよくばみなさんに、というか全人類に観てほしい……それぐらい感動し、感心し、衝撃を受けたので、気合い入れて書きます。

池袋駅西口の目の前にある東京芸術劇場。公立文化施設の王みたいなイメージです。

現在『東京芸術祭2023』が開催中(10月末ごろまで)でさまざまな公演・講座等が展開されています。

そのプログラムのひとつである

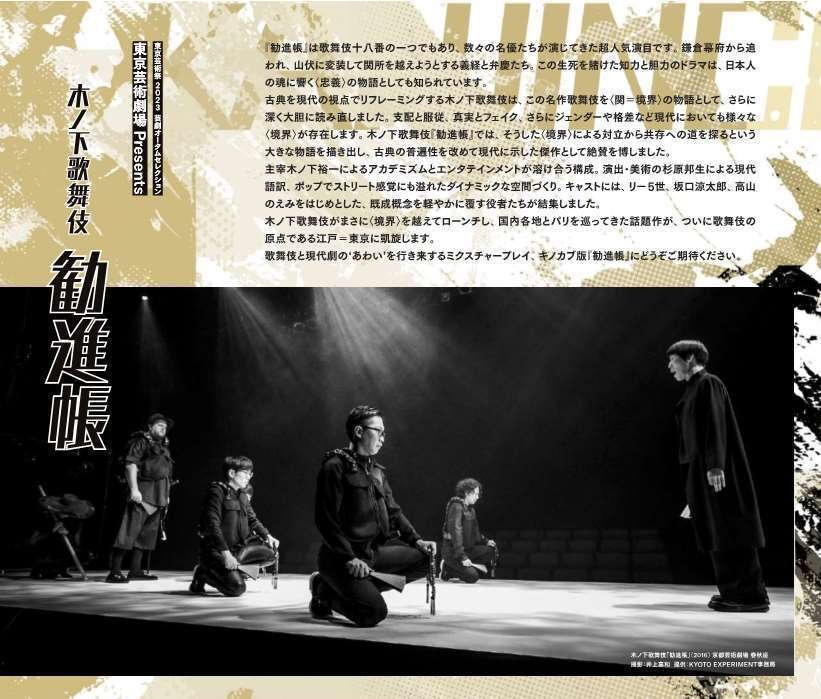

木ノ下歌舞伎『勧進帳』を観劇してきました。

歌舞伎はそれほど……と思ったそこのあなた!あなたにこそ一回だまされたと思ってこのブログだけでも読んでほしいのです!(思わなかったあなたは、そもそも久米よりも歌舞伎鑑賞の素質アリです。引き続き読んでください。)

「木ノ下歌舞伎」(通称:キノカブ)は歌舞伎の現代劇化を試みる団体です。演出家も俳優も演目ごとに選ぶスタイルで、主宰の木ノ下裕一さんが指針を示しながらあらゆる視点から歌舞伎にアプローチしています。

歌舞伎の現代劇化、とだけ言われてもまだ敬遠してしまう人が多いのも分かります。だって私自身もそうでしたから。もちろん前々からチケットを取って楽しみにしていたのですが、実は観劇当日まで、ちょっと身構えていました。予習していった方がいいんだろうか、ストーリーについていけるかな、眠くならないかな……と。

マジで杞憂でした。鬼面白いです。

(失礼しました、久米の中のギャルが出てしまいました。)

久米の嗜好が高尚なだけじゃないの、とお思いかもしれませんが(誰も思ってなかったらごめんなさい)、ほんとに違います、アレ観て眠くなる人いないです。

原作のストーリーラインは忠実に守りつつ、歌舞伎の持つ独特の緊張感ももちろん孕みながら、斬新で画期的すぎる演出!

たとえば、『勧進帳』は身元を隠し山伏に変装して関を渡ろうとする源義経一行と、頼朝からの命令でそれを封じる御家人の富樫左衛門ら番卒たちの攻防を描いた時代物なのですが、キノカブ版では義経の通過を待ち疲れた富樫らがレッドブルを飲むシーンから幕が開きます。

5人いるのに4本しかなくて1本足りないとかなんとかで微妙な空気になったり、そのちょっとした会話劇だけで番卒たちひとりひとりの個性や関係性が見えるのが実に演劇的で人間味があって……。

ほかにも、物語のなかで一番感動的な胸を打つシーンでラップがはじまったり(出演者曰く、判官御手RAPというらしい。このネーミングだけで笑える)、とにかくスーパーウルトラミラクルおもろいのです。

でもおふざけだけじゃないのもキノカブの魅力です。

キノカブでは、原作演目の台詞回しや動き方を習得する「完コピ稽古」を取り入れているそうなのですが、この成果がめちゃくちゃ活きているのです。ベースは現代劇ですが、要所要所でのキメにおいて、ある種振り付け的な機能として歌舞伎ならではのすり足や所作が組み込まれています。演出の妙によって、その美しさの本質にハッと気づかされるような、そんな技法は実に鮮やかで感心するほどです。

歌舞伎に欠かせない囃子に加え三味線や鼓の音も、俳優たちが声のみで表現するのですがこれもまた、聴き入ってしまいます。

歌舞伎を知る人も知らない人も、大胆かつ絶妙なバランスでこだわり抜かれた演出と俳優たちの熱量に心奪われるはず。久米は後半、爆笑しながら感涙してました。あんな体験は初めて。ひとくちに「面白い」と言っても、InterestingとFunnyが同時に押し寄せてくる感じです、伝わりますでしょうか?伝われ。

「歌舞伎と現代劇の‘あわい’を行き来するミクスチャープレイ」とされるキャッチコピーのとおり、古典と現代の境界線を越えた作品に仕上がっています。

義経役をトランスジェンダーの高山のえみさんが演じていたり、弁慶役をアメリカ人のリー5世さんが演じていたり、さまざまな「境界」を越えた創作がされています。個人的には、そういうメッセージを込めながらも作品の中で必要以上の描写をしないところも、真っ当で好きです。

古典芸能の振興について、ちょっと真面目な話をすると……

歌舞伎・浄瑠璃のような古語を扱う芸能やオペラなどの作品において、口語訳・和訳をたとえばスクリーンに映しながら、イヤホンガイドで解説を交えながら、など同時通訳的に上演する手法は珍しくありません。

私自身実際にそういう公演を観たことも制作に携わったこともありますが、言葉が分かってストーリーが追えるようになるだけで芸能への敷居ってものすごく下がるのです。こういう取り組みを私は大前提応援していて、絶やさず続けていかなくてはならないことだとも思っています。

しかし、そういった公演の形態にある種の限界を感じていることもまた事実です。ふだん舞台を観るとき、少なくとも私はストーリーライン以外にもさまざまな要素に魅力を感じています。台詞の余白に生まれる表情だとか、言葉以上にものを言う身体性だとか、説明しようのない役者の魅力だとか!だからこそ舞台に魅入られる人が絶えないのではないでしょうか。

木ノ下歌舞伎の創作はそういった演劇体験そのものの力を、文化振興への可能性を、感じさせてくれるのです。そしてそれは作品の内容だけでなく公演内外の関連企画にも現れています。

視覚・聴覚障害がある方のための鑑賞サポート、医療従事者の招待や中高生のための公演、U-25・O-65や早割などのチケット形態、歌舞伎ワークショップにアフタートーク、当日パンフレット(無料)の濃すぎる内容……まだまだあるのですが一例だけでもこんなに沢山のことに取り組んでいます。

ぜひ主宰・木ノ下さんのTwitterを見てほしいのですが、配役別のオススメ座席を紹介したり車いす席からの眺めを紹介したり……観客ひとりひとりに寄り添った投稿の数々は私たち演劇人が見習うべき姿勢だなあと思います。

『勧進帳』の座席のことで言うと、車いす席を設けていますが、まだご利用されるお客様がいらっしゃらなくて……

— 木ノ下裕一 (@KINOSHITAyuichi) September 4, 2023

昨日の終演後に実際、劇場の車いすをお借りして座ってみました。そういえばこれまでの公演でも一度も座ったことなかったなと自分の無関心さを反省しました……。で、座ってみると(続 pic.twitter.com/CeDKB36PZp

さて、ここまで読んでくださった皆々様、いかがでしょう?観てみたく、なりましたでしょうか?できる限り『勧進帳』と木ノ下歌舞伎の魅力が伝わるよう言葉を紡いでみたのですが、少しでも届いていたら嬉しいです。

東京芸術劇場では9/24まで上演(全公演当日券アリとのこと)、その後は那覇・上田・岡山・山口・水戸・京都とツアー公演が予定されています。ちなみに、『勧進帳』は今後映像化されないことが明言されています(観たら理由はわかる)。完売の公演も出てきているので早めにチェックしてほしい……ホント誇張なく、全人類に観てほしいんだよなあ……。

徳島の人は、岡山か京都が近いですかね。久米ももう一回行けないかスケジュールや財布とにらめっこしています。

ほんとうにマジでキノカブから一円も貰ってないのですが(当たり前すぎ)、久米がこれほどまでに書くのはそれなりの気持ちがあるからです。心動かされたからです。

でも押しつけがましくなるのは嫌なのでこのぐらいにしておきます。たった22年の人生の中ですが、数本の指に入る観劇体験でした。

(1本と言いたいけれど、今はまだ興奮が落ち着いていないので、これが塗り替えられた感覚なのか判断しかねている、それほどの衝撃でした。)

いいもの、つくってる人がたくさんいます。

『勧進帳』に、木ノ下歌舞伎に出会えて良かったです。

私も、誠実なものづくりがしたいです。

久米でした。