北海道ケアラー支援条例について学ぶ。

本日は、介護福祉士会の支部の定期総会と、その後の研修会に参加してきました。

研修会には職員も参加してくれました。

介護福祉士会の研修のお知らせが来ていたので事務所で回覧していて、興味があったら参加申し込みしとくからね~・・・くらいの案内でしたが全員が研修に出たいとの事だったのでみんなでドライブがてら苫小牧まで行ってきました。

僕自身も、研修が目的でしたがその前段で総会もあるので、総会はついでの感じで参加。

介護福祉士会の集まりには、これまであまり参加出来てませんでしたが、これを機会にいろいろ参加していきたいな、と思いました。

さて、研修ですがケアラーについての内容でした。

ケアラーの課題はいろいろとありますが、介護事業を営む者として家族のケアを支えているケアラーをいかにフォローできるかが、在宅生活の限界点を引き上げる基礎だと思っているので、こういう条例が出来ているのは良いことだと思います。

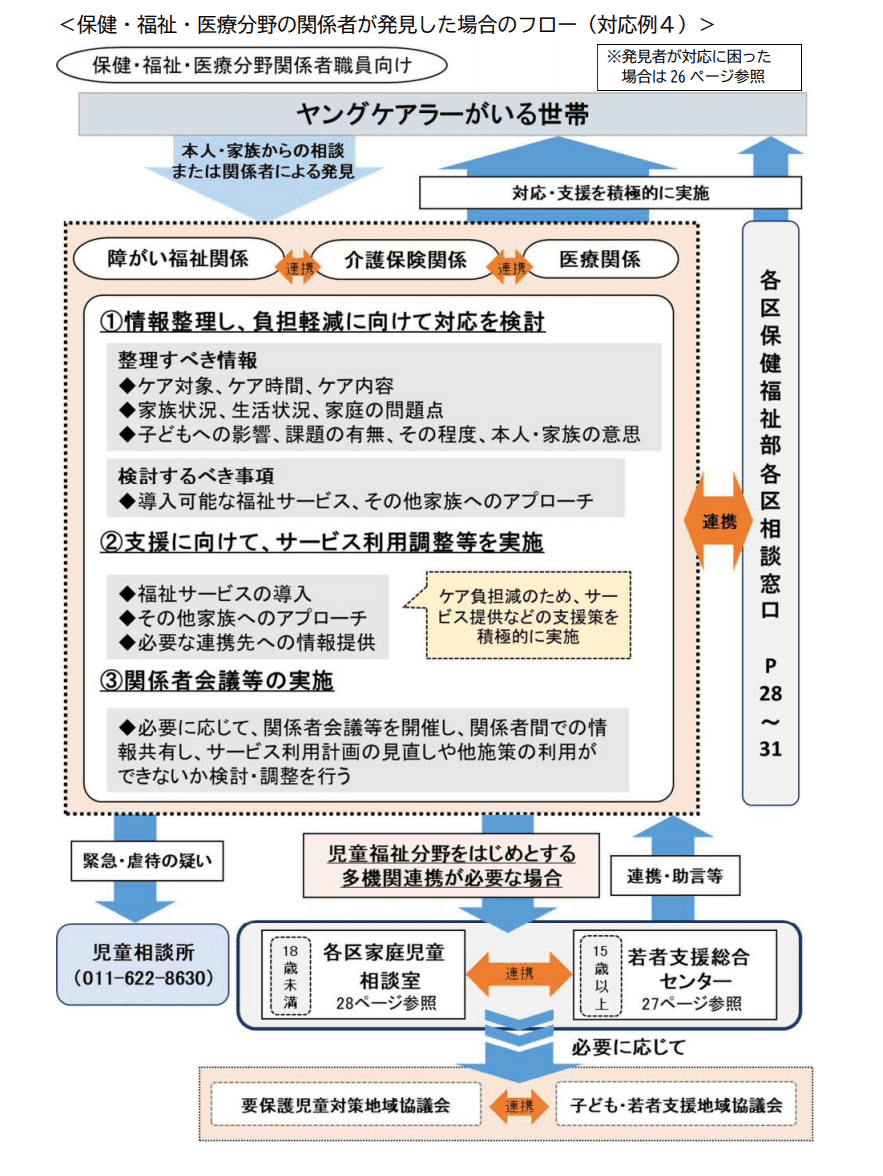

ただ、制度的に同居家族がいる場合のヘルパー支援などは制限が大きいので、法的なルールの緩和なりが必要と感じてましたが、講師の先生からの情報では、一部地域ではヤングケアラーに認定された場合は、ヤングケアラーのための支援をしてもいい、という新なルールも出来ているみたいです。

特にケアラーによる経済損失が大きい事なども含めて社会問題化している問題なので、こういう新たな制度はどんどん作って既存ルールの壁を崩してもらいたいですね。

個人的には、ケアラーの問題は社会保障費用削減の方針の副産物だと思ってますので、いよいよギリギリの状態のこの段階でしっかりと手を打たないとどうにもならないのではないかと思っています。

北海道だと札幌市でヤングケアラーへの対策が具体化されていると聞いたので調べてみましたが、必要なサービスの調整などできるようなので、家族も含めた介護サービスの提供も柔軟に検討できる時期がきたような感じですね。

このあたり、関係機関や事業所がちゃんと内容を把握しておかないといけませんし、ヘルパー単位でもケアラーを発見したら報告をして孤立させない取り組みが今後は重要になると思います。

道民は、ケアラーが安心して暮らすことができる地域づくりに努めなくてはならないという条例です。すでに施行されていますので、こういう意識をしっかりもっておく事が重要ですね。

今後の地域包括ケアシステムでも非常に重要なポイントになると歩もいます。

埼玉県とかではケアラーカフェとかが開催されていて、介護をしている人たちが集っていろいろ情報交換して楽しんでいるという話も聞きました。

大変でもそういう事を外に出してため込まない事も重要なので、そういう気軽に集まれる場所づくりも重要ですね。

「介護に困ったら来て。」

ご家族の介護をしている方々に気軽に来ていただいて

日頃の困りごとや介護の想いなど、お茶を飲みながら

何でも語りあえる場です。

いろんなケアラーズカフェがあるみたいですし埼玉県以外でもいろいろ検索すれば出てきましたので、もし介護で疲れたり困っていたり、そうでなくても誰ともつながれてない方は、近くのこういうケアラーズカフェで少し息抜きをするとよいと思います。