#リターンズ③:余命の告知Ver.3.1って

この文章は、2017年に別のブログで書いていた内容を一部加筆・修正してお届けするものである。

今回取り上げたのは「余命の告知」について。2017年に発刊した『残された時間を告げるとき~余命の告知Ver.3.1(青海社)』を書店で見かけることもなくなり、また前のブログへのアクセスもほとんどないため、こちらへ引っ越しさせたものである。コンテンツ自体は今でも意義が大きいと思っている。

前回の記事はこちら

余命の告知について、どういった言い方が「良い方法」なのか?

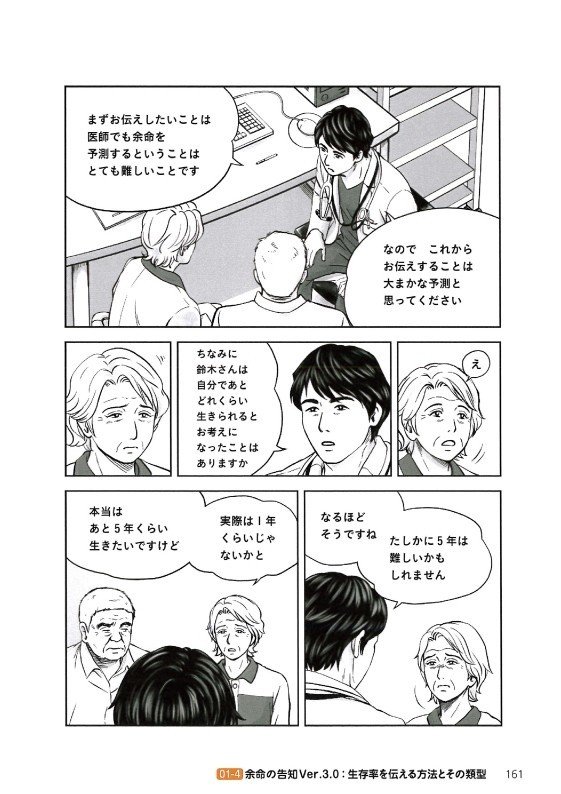

前回、前々回の記事では「ダメなコミュニケーション」の例を2つ続けて見ていただいたが、3つ目となる今回はようやく「良い例」のご紹介である。

鈴木千賀子さん(54歳 女性)

鈴木さんは、都内のマンションに暮らす主婦。建設業を営む夫(60歳)と、長男(23歳)との3人で、何不自由ない生活を送ってきた。

しかし、5年前に便の表面に血液が付いていることに気づき、総合病院で検査を受けたところ、直腸癌と診断。その時は手術を受け、しばらくは問題なかったが、3年前に肝転移にて再発。肝切除の手術も受けたが、その後数か月で再再発し、腫瘍内科へ紹介となった。腫瘍内科での抗がん剤治療は大きな副作用もなく、治療を続けてこられたが、徐々に治療の効果も乏しくなり、2か月前に抗がん剤治療を中止し緩和ケアへ専念することとなった。

その後、紹介された地元の病院の緩和ケア外来への通院が始まった。緩和ケア科初診時は、軽度の倦怠感以外は特に大きな症状もなく比較的元気に通院が可能であった。しかし、画像で見る限り、鈴木さんの肝転移は徐々に大きくなってきており、また肺の一部にも転移が出てきた。

主治医は、CT画像を眺めながら、

「6~8ヶ月程度の余命かな……。来年の桜が見られるかどうか…」

と考えていたところだった。

さて、今日は鈴木さんの何度目かの定期通院の日。鈴木さんは、そこでどうしても気になっていることを、主治医に聞いてみようと思っているようで……。

『残された時間を告げるとき』の中では、

・Ver.1系~時間で伝える方法とその類型

・Ver.2系~余命について明言しない方法

・Ver.3系~生存率を伝える方法とその類型

という形で、コミュニケーションの型を大まかに分類した。その中で、このマンガで取り上げた型は「Ver.3.1」という、幅をもたせた数字を示しつつ、それを「良いシナリオ・悪いシナリオ」として伝えるという方法となる。

これは、緩和ケアにおける専門書『Oxford Textbook of Palliative Medicine』に掲載されているアプローチ1)。具体的には、医師が予測する余命の時間を元に「最もよいシナリオ」「最も悪いシナリオ」「平均的なシナリオ」というのをまず設定する。

①最も良いシナリオ:予測余命の3~4倍くらいを目安に設定

②最も悪いシナリオ:予測余命の1/3程度を目安に設定

③平均的なシナリオ:予測余命より若干短く~2倍程度を目安に設定

ちなみに、Oxford Textbook of Palliative Medicineに掲載されている原法およびその参照文献では、「『悪いシナリオ』は予測余命の1/6で、それは全体の10%くらいであること」「逆に『良いシナリオ』も10%くらいであること」を伝え、平均的なシナリオは予測余命の1/2~2倍として伝える、とされているので、このVer.3.1はそれに比べるとやや楽観的な伝え方になる2, 3)。

これは、「1/6~1/2の数値」が、予測余命のそもそもの長さ次第ではややきつく聞こえることへ配慮してのアレンジである(例えば予測余命=6か月だと、原法では悪いシナリオは1か月、平均シナリオの下限は3か月と伝えることになる)。

この伝え方は他の言い方と比較して、日本人に対しても「好ましい」と考える方が多いことが研究で示されている 4)。

そして最後に。

どんな伝え方をするにしても、最終的に「私はあなたのことを見捨てない」というメッセージを伝えることが大切だと言われている5)。

この「余命の告知」に関する3つのマンガのうち、最初のものでは、担当の医師が

「もうこの病院でできることはない」

「だから、この病院から出ていってほしい」

というメッセージを伝えていた。それが仮に善意からの発言なのだとしても、病院から追い出されたという事実は、患者・家族の心底にいつまでも残る。

「私はあなたを見捨てない」という姿勢こそがまず大切であり、その腹を括ることが、よいコミュニケーションにつながっていくのである。

(参考文献)

1) Glare P, Sinclair CT, Stone P, et al:Predicting survival in patients with advanced disease. Cherny NI, Fallon MT, Kaasa S, et al(eds):Oxford Textbook of Palliative Medicine,5th edition. p.65-76, Oxford University Press, Oxford, 2015.

2) Kiely BE, et al. Certain death in uncertain time: informing hope by quantifying a best case scenario. J Clin Oncol. 2010; 28: 2802-4.

3) Stockler MR, et al. Disarming the guarded prognosis: predicting survival in newly referred patients with incurable cancer. Br J Cancer. 2006; 94: 208-12.

4) Mori M, et al. Adding a Wider Range and "Hope for the Best, and Prepare for the Worst" Statement: Preferences of Patients with Cancer for Prognostic Communication. Oncologist. 2019; 24:e943-e952.

5) van Vliet LM, et al. Explicit prognostic information and reassurance about nonabandonment when entering palliative breast cancer care: findings from a scripted video-vignette study. J Clin Oncol. 2013; 31: 3242-9.

※ここから先の有料部分については、このブログを引っ越しさせるにあたり、当時考えていたことや今思うこと、ちょっとした裏話などについて書いてみたい。マガジン「コトバとコミュニティの実験場」を定期購読いただいている方は、そのまま読むことができます。

ここから先は

コトバとコミュニティの実験場

「コトバとコミュニティの実験場」 僕はこのマガジンで、「コトバ」と「コミュニティ」の2つをテーマにいろいろな記事を提供していく。その2つを…

スキやフォローをしてくれた方には、僕の好きなおスシで返します。 漢字のネタが出たらアタリです。きっといいことあります。 また、いただいたサポートは全て暮らしの保健室や社会的処方研究所の運営資金となります。 よろしくお願いします。