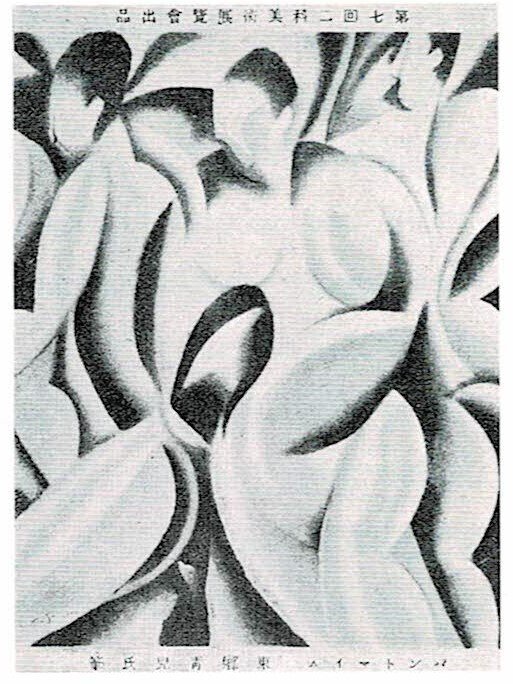

東郷青児、F.T.マリネッティに会いに行く【アートのさんぽ】#23

東郷青児は、1921年から翌年にかけて、フランスおよびイタリアにおいてイタリア未来派の創立者で詩人フィリッポ・トマゾ・マリネッティと会っている。

1度目はパリで、2度目はミラノの自宅で、3度目はボローニャでの未来派運動に参加するかたちで会っている。

マリネッティは、東郷が18歳で未来派を知った時からずっとあこがれていた人物だった。その出会いは東郷の人生にとっても、日本の近代美術にとっても大きな出来事であった。

ところが、東郷はパリに戻ると熱が冷めたように未来派の影響から脱し、新たにピカソなどと交友をはじめ、新古典主義や超現実主義の影響を受けるようになり、独自のスタイルを確立していったのである。

一方のマリネッティは、東郷を退潮期にあったイタリア未来派運動の宣伝に使えると、日露戦争の英雄、東郷平八郎の甥(事実に反して)が未来派の画家として極東からやってきたと大いに歓迎したという。東郷は、イタリア未来派が世界的に広がり、日本にまで影響力をもったことの証人でもあった。

ここでは、東郷がマリネッティに出会った1920年代初頭、マリネッティはどんな状況を背負っていたのか、また東郷はどのようにマリネッティに向かい、どう感じたのかをみていきたい。

イタリアの第一次大戦後の状況

イタリアは1915年5月に第一次大戦に参戦し、1918年11月の大戦終結まで戦う。

政治的混乱は大戦後もつづき、マリネッティは終戦直後の12月に未来派の政党ファッショを創立する。イタリア社会党で政治家だったベニート・ムッソリーニは、大戦の経験から台頭してきた新勢力を方向づける「戦闘ファッシ」を1919年3月にミラノのサンセポクル広場で結成し、未来派もこれに加わった。

ムッソリーニは文化人や芸術家と交際し、劇場や音楽会、美術展に好んで足を運び、自動車やオートバイに懲り、飛行機を操縦するなど、マリネッティの影響を受けた政治家だった。

1919年11月に総選挙が行われ、ムッソリーニとともにマリネッティも出馬したが、大敗北を喫したうえ、ともに社会主義者とのいさかいで逮捕された。ところがファシスト運動は少しずつ支持を拡大し、1920年終わりには2万人、1921年には25万人の勢力になり、11月の国家ファシスト党の誕生に結びついていった。

さらに1922年10月にクーデターであるローマ進軍を敢行して成功し、新内閣を発足させた。ついにムッソリーニは政権の座についたのであった。

東郷青児と未来派

東郷青児が、マリネッティに会ったのは、このように政治状況大きく変革している真只中であった。この辺りの事情に詳しい五十殿利治の『大正期新興美術運動の研究』も参考にしなが、東郷がいつごろ、どのようにしてイタリア未来派のことを知ったのか考えたい。

未来派が日本にはじめて紹介されるのは、1909年5月発行の『スバル』誌上においてであった。森鷗外の翻訳による「未来主義の宣言11ケ条」として未来派宣言の一部が掲載された。

1912年3月1日、読売新聞がパリの未来派画家展を報道し、3月5日の同紙で高村光太郎は「未来派の絶叫」という記事を書いた。同年5月の『美術新報』で、ボッチョォーニ《別れ》、カッラ《無政府主義者ガッリの埋葬》、ルッソロ《反逆》、セヴェリーニ《婦人帽子屋》の図版が森田亀之輔の文章とともに紹介された。同年9月6日と7日の読売新聞において、斎藤与里が未来派絵画に対する批評を掲載させた。1914年5月に木村荘八が『美術革命』を出版し、2つの未来派の宣言文とC.モークレール「未来派と若きイタリア」の翻訳文を掲載したのち、1915年3月にこれを基にした『未来派および立体派の芸術』を出版する。同年4月にはボッチォーニの『未来派絵画彫刻論』の一節を有島生馬が「印象派対未来派」として『美術新報』に翻訳文を掲載した。

以上が日本において未来派が紹介された動きである。

そのなかで、東郷青児が直接読んだと思われるのが、有島生馬の文章であった。東郷は1929年10月の『アトリエ』につぎのような文章を載せている。

「其時「新潮」だったと思う――伊太利未来派運動の懇切な紹介が有島さんの手で発表された。それは私の子供つぽい頭で、ひどくのぼせながら空想してゐた未開の領域を明快に指示したものであって、有頂天な飛躍が私のジュネスを驚喜させた。

この一文によって私は「有島生馬」と云う名前をはっきり知ったのである。

しかし、まだ十八のモーム〔子供〕だった私が、シアンティフヰツク〔科学的〕に未来派の主張を共唱出来た解では勿論なかったけれど、所謂智識以上の熱情で私は其方向を感知した。そして當時アンプレッショニズム〔印象主義〕の全盛を究めてゐた日本洋画壇に、有島さんの投げた一投石が、少なくとも画壇全般の進展に向かって一つの投影となり、我々の知らなかった美意識の異なった半面が今日に向かって開拓されたと思ふ。

この有島さんの一文で最も直接な影響を受けたのは私である。」

ここに記述される『新潮』は『美術新報』の記憶違いと思われるが、当時、神原泰もこれを読んで感激し、有島のもとを訪ねボッチョーニの原書を見せてもらい、早速に未来派本部に注文している。この本は後年、大原美術館に寄贈されている。その目録に神原はつぎのように書いている。

「この訳は当時の新しい芸術家の卵(ママ)子達にとって「夜明けの鐘」のように響いた。この本の最初の影響は東郷青児君の雑誌『アルト』の表紙画(好評を得た)、続いて《パラソルをさせる女》になって現われた。」

この1915年、18歳の東郷と17歳の神原にはまだ交流はなく、知り合うのは翌1916年であるが、ともに有島生馬の文章に強力なインパクトで打ちのめされていた。

東郷は、同年、山田耕作にも出会っていて、ヨーロッパの最新音楽や美術の情報、山田が持ち帰ったドイツ表現派の版画に触れて、イタリア未来派の存在も教えてもらったと思われる。ただ、まとまった情報としては有島訳の文章が初めてだったと思われる。

マリネッティにパリで会う

この未来派との出会いから6年後の1921年、東郷は憧れのヨーロッパに渡った。

冒頭に触れたように、東郷は有島の紹介状をもってマリネッティに3度にわたって会っている。

最初の出会いは、6月17日、パリのシャンゼリゼ劇場で開催された「未来派音響効果装置」というコンサートである。このコンサートは20日、21日にもあったが、6月19日付で読売新聞紙(7月24日付)に東郷は、「マリネッティやルウソロ、そしてピカソーなどにも会ひました。」と記しているので、6月17日と考えてよい。

この時、ルイジ・ルッソロが騒音を出す装置「イントナルモーリ」の演奏会だったと考えられる。東郷は同じく読売新聞(8月10日付)で、次のように報告している。

「未来派のマニフェストで有名なマリネッテイーが開会前にやった短い紹介に依ると、殆んど彼の画論に等しい意見を音楽の上にも持つてゐるやうです。

偉大な都会の噪音、暗重な苦悩の叫鳴、極度に緊張した機界(ママ)律の物すごい循環、錯噪(ママ)した意欲の同存、これ等のものを表現するのには在来の楽器が余りにカルムすぎると彼等は云ふのです。

…明らかに近代人の世紀末的興奮が生んだ臨場苦悶であり、同時に芸術の絶対本体に致り着かうとする勇敢な進軍叭喇であることを痛感します。」と。

ルッソロの騒音音楽は、その宣言で次のように述べられた。

「今日の優れた作曲家には、最も複雑な不協和音へ向かう傾向が見られる。これらはますます純音楽から離れ、ほとんど楽音―雑音へ達しようとしている。この必要、この傾向は、雑音と楽音を加え、取替えることによってのみ、満たされるだろう」と。

それは、ヴァレーズやジョン・ケージの現代音楽へとつながっていく重要なものであった。東郷はそれを直感的に察知し、その意義を捉えて、マリネッティと面会した。

ミラノのマリネッティ宅を訪ねる

二度目の出会いは、この年の10月、ミラノのマリネッティ宅を訪ねた時である。

東郷は、『明星』1922年3月号に有島生馬宛書簡「巴里だより」(1921年12月18日記)という文章を載せている。

「伊太利のマリネッティにはシャゼリゼーのコンセール・フュチュリスト〔未来派コンサート〕の時逢ったり、十月に伊太利を旅行したついでに彼の書斎をおとづれたりしました。」と。

そしてミラノの自宅でマリネッティから日本でのイタリア未来派の展覧会の可能性について問われたこと、東郷の2、3点の作品に興味を示し、翌年2月にローマでの展覧会に出品する約束をしたこと、翌年初めにもう一度会う約束をしたこと、ということも記している。

日本におけるイタリア未来派展の可能性については、五十殿氏の研究で明らかにされたように、マリネッティと東郷との間で頻繁に文通がなされてその可能性を探ったものの、結果的には実現されなかった。

東郷の作品のイタリア未来派展への出品は、ローマではなく、ボローニャとトリノの展覧会において、実現された。ボローニャでは1922年1月21日に、モデルニッシモ劇場で開催された「イタリア未来派美術展」に統合の水彩画《ピアノにて》《髪をすく女》、トリノでは同年3月27日から4月27日まで、スバルピーナ美術館ウィンター・クラブで開催された「国際未来派展」に《歩く女》(《帽子をかむった男》)《卓上静物》《髪をすく女》が展示された。

また、未来派の機関紙『イル・フトゥリズモ』第2号(1922年6月1日発行)には《女のダイナミズム》というイタリア名で《パラソルをさせる女》と《パントマイム》が掲載された。

未来派展に参加する

3度目のマリネッティとの再会も約束どおり実現した。

それはこれまで一番濃厚な交流であった。1922年1月17日にミラノに入り、20日にボローニャに行き、28日にパリに戻るという行程だったようだ。五十殿氏によれば、ミラノでは未来派の芸術家たちに紹介され、未来派の後援者である「ガブリエル・ポルタ氏」の晩餐に呼ばれたりした。ボローニャでは、前述の展覧会に出品して劇場での「宣伝行動」に参加した。そこでは、まずタートが演説をし、マリネッティが賛辞をもって東郷を聴衆に紹介、そして聴衆の沸き返るなかで東郷も挨拶をした。

その後の祝宴でも、学生たちにサインや握手を求められたり、翌日は地元の6つの新聞にもとりあげられたりするなど大きな手ごたえをえたようだった。

東郷は、『明星』1922年4月号の「巴里より」で、「僕は此のつつみ切れないような喜びを、どう、あなたにお分かちして良いのかと苦しんでゐる」と有島生馬への報告とういうかたちで興奮気味に記している。

しかし、この1922年というのは前述のようにムッソリーニが10月に政権の座についた年であり、国民ファシスト党が大きな勢いで伸ばしていた時期であった。

未来派も国民ファシスト党で大きな役割を担っていて、ボローニャの未来派の集会もこのような一連の流れのひとつであったと思われる。したがって、東郷の体験した熱気は、芸術的な試みに対する市民の反応というよりも、社会の不満分子が未来派の反体制的で、矛盾に満ちた芸術性に共感し、ファシズム運動へと収斂していくなかでの熱気だったと考えられる。

東郷の変化

つまり、東郷が体験していた熱気は、ある意味で近代主義の進む中で少し取り残されていたイタリア人がその地位を取り戻そうとして発していた熱気であり、その両者には大きな隔たりがあったのである。

実際、パリに戻った東郷は、その熱気がにわかに冷めていくのを感じていた。

東郷は、パリに1928年まで滞在することになるが、ピカソなどとの交友を通して、それまでの前衛的な傾向から、新古典主義的で超現実主義的な画風に少しずつ変化させていった。

この東郷のマリネッティへの思いというのは、結局のところ、未来派の考え方への共感というよりも、マリネッティや未来派作家の芸術的スタイルやアプローチに刺激を受け、それに近づきたいという青年時特有の強い思いだったのであろう。

大正デモクラシーの政治状況の中、ヨーロッパからの新興芸術を熱に浮かれたように受け入れてきた多くの若い芸術家たちは、滞欧経験のなかでヨーロッパにける芸術と日本における芸術の位置付けの違いに気付き、帰国後に日本的なる表現の発見に苦心惨憺することがある。

東郷もその一人で、自己の中に生来もっていた日本的なる抒情性を再発見し、そこにモダニズムの衣装を着せながら、東郷様式とよばれた女性像のスタイルを確立させていったのである。

参考文献:『東郷青児展 大正・昭和のモダニスト』ふくやま美術館