ファシズムの画家 マリオ・シローニ(1)【アートのさんぽ】#37

ファシズムを象徴する壁画

イタリア未来派のメンバーであったマリオ・シローニ(1885‐1961)は、その初期にジャコモ・バッラのアトリエに通い、ウンベルト・ボッチョーニなどと仲間になり、時間やスピードを重視する未来派的なテーマに加えて空間や量感を探求する作品を描き、1920年頃より《都市の風景》を描いた。

1922年に「ノヴェチェントの7人の画家」グループ創設に参加し、さらにサルファッティが1926年に、最初のノヴェチェントの記念碑的な展覧会「イタリアのノヴェチェント」を開催した時、その中心的な役割を果たした。

シローニは、展覧会への出品はもちろんのこと、ポスターのデザインを担当し、カタログに宣言文を執筆するなどの活躍をした。そのシローニは、ノヴェチェント運動のなかで多くの作品を制作したが、なかでも極めて政治的な意味をもったのが、ファシズムを象徴する壁画《芸術と科学のイタリア》であった。

《芸術と科学のイタリア》(以下「壁画」と称する)は、ローマの中心部、ローマ駅に近いローマ大学都市構内の本部管理棟の大講堂内にある。

大講堂には400、500席の椅子が並び、その教会でいえばアプスに当たる部分に、高さ10m、幅20mの「壁画」が描かれている。

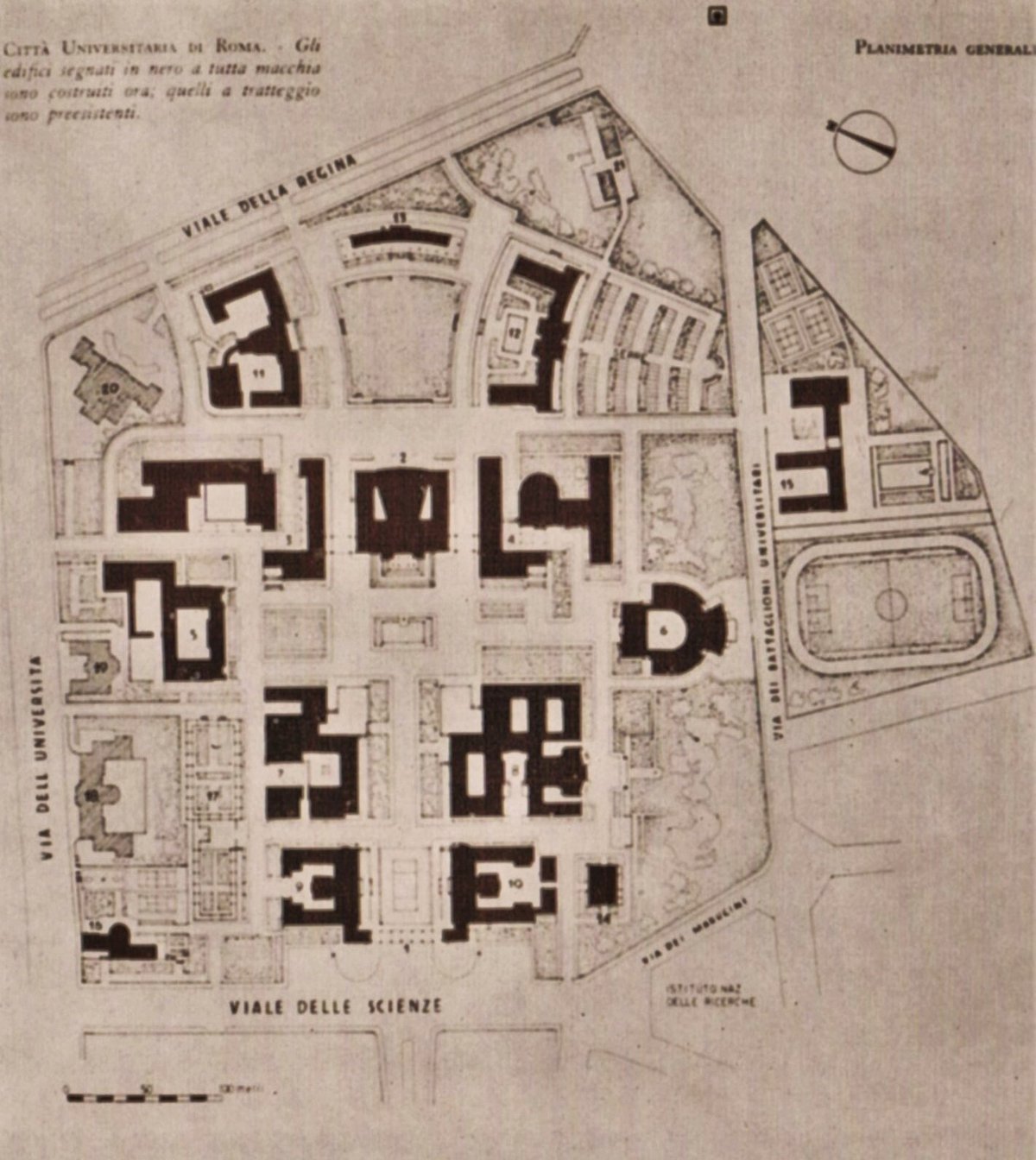

この大学は、1932年にムッソリーニがイタリアの最高学府として建設を提唱し、建築家マルチェッロ・ピアチェンティーニ(1881‐1960)が総指揮をとって設計した。他にジョヴァンニ・ミケルッツィやジオ・ポンティなどの当時の若い建築家たちが参加し。同年のうちに、すべての初期設計案がムッソリーニに提出され、大学都市の最初の模型と設計図が報道人に公開された。

このプロジェクトに参加した10人ほどの建築家たちによる12棟のデザインは、それぞれ個性が残されているものの全体に調和する様式に統一された。大学全体の計画と大学本部管理棟の設計を担当したピアチェンティーニは、この管理棟の中心にある大講堂の壁面に、シローニに壁画を制作するようムッソリーニに提言した。

1933年10月頃、シローニはムッソリーニから指名され、本格的に構想を練りはじめた。1934年から1935年にかけて多くの下図を制作し、それを国家教育省に提出した。1935年8月17日、「より柔らかく、甘いイメージ」になるように修正された案が戻され、シローニはこれをもとに、2ヶ月間という短い期間に壁画を制作した。

1935年10月31日、ムッソリーニの出席のもとに大学都市の竣工式が行われ、11月の始業式でピアチェンティーニは、「われらのファシストとしての生活は、あらゆる個人的な要素を、崇高で、精神的でもある国家の利益のために、従わせていく。このような現今の生活は、刷新された国家精神へとむかっていく統一的な方針を強く要求するものである」と述べた。この大学が、ファシズム国家の利益につながるもので、その国家精神を育む機関でもあること強調した形となった。

「壁画」の現場へ

筆者が「壁画」に興味を持ったのは、1993年12月にローマ国立近代美術館で開催された「シローニ展」を観覧した時に、出品作品のなかで最も大きい下絵を見て強い印象を受けたからであった。

展覧会図録に目を転じると、本画である「壁画」はさらに大きく、高さ10m、幅20mあると記されていた。ぜひ実物をこの目で見たいという思いが強くなっていった。

それが叶ったのは、1997年1月であった。実際現場に立ってみると、「壁画」のある管理棟は古いモダニズムで厳めしく、大学全体の中心施設としての偉容を誇っていた。守衛室からひんやりした建物の中にはいると、「壁画」がある大講堂へと通された。

明かりをつけてもらったものの講堂内は薄暗く、なかなかその全体像を把握することは難しかった。講堂内全体は暗褐色系の色彩に覆われていたが、はたして本当に暗褐色系の絵なのかどうか確かめることはできなかった。

ただ、その大きさは確かに個人のためのものではなく、まさに社会のための絵であり、政治のための絵であることが実感することができた。現場では、ひとつひとつの図像を詳細に見る余裕はあまりなかったが、記録のため簡便な写真を撮影した。

後にその時の写真、および資料に掲載されている図版を見て、「壁画」には31人の人物が描かれていたことが分かった。「壁画」は明確な構想のもとに描かれたものであり、描かれたひとりひとりの図像に、あるいは群像に含意があることは容易に想像できた。

そこでまず、「壁画」に登場する比較的目立たないひとりの人物に注目したい。シローニの過去の作品に描かれた人物と比較して、この「壁画」の特徴を考えてみたい。

「壁画」なかのメランコリックな裸婦

それは、「壁画」の向かって左側の袖の下部の岩に腰掛けている裸婦と1927年の《メランコリー》の裸婦との比較である。

この《メランコリー》の背景には険しい裸の岩山が描かれている。それは「壁画」にも共通するものであり、演劇の舞台装置のような効果を意識したものなのであろう。そこには、近代絵画の影響というよりも、背景として険しい山々が描かれる15世紀頃の絵画、たとえばマゾリーノ・ダ・パニカーレのカスティリオーネ・オローナの壁画などからの影響が見られるという。

「壁画」の裸婦と《メランコリー》の裸婦に共通しているのは、目を伏せてうなだれ、放心したように腰掛けている姿である。それはまさにメランコリックなポーズであり、シローニの作品にはよく見られる陰欝な表現のひとつである。メランコリーというのは、図像学的にサトゥルヌスに結び付くルネサンス以来の伝統的なモチーフであり、シローニもそれを踏襲していると思われる。

しかし、ジャン・クレールは、シローニのメランコリーを伝統的なものと区別しようとする。

「近代的なメランコリーは、現実感覚の欠如した意識の状態ではなく、現実そのものによって埋没させられ、飲み込まれてしまう意識なのである。メランコリックな意識とは、生に、生きているものの世界に背を向け、無為と事物の世界に身を沈めるものである」と。

このクレールの考察を受けて田之倉稔も、当時の政治状況下において骨抜きになった結果の表現であるかのように述べる。

「要するにファシズム下にある現実はことごとく、シローニの目には、死、苦悩、苛酷な労働、法といったものの象徴と映ったのである。現実は生気を失っていて、すでに「死に体」として横たわっているが、しかしそれを素材にして芸術家は創造を続けなくてはならなかった」と。

しかし、実際のところ、この作品を描いた1927年当時のイタリアは、第一次世界体戦後よりも経済的には好転していて、国民が死に脅かされたり、苛酷な労働を強制されたりする状況であったとは思えない。またシローニは、ファシズム政権の犠牲となり、仕方なく「創造を続け」ていたわけでなく、むしろファシズム政権に積極的に参加していたといえるのだ。

シローニの表現の暗さは、苛酷な現実に服従しなければならない状況からきているというのではなく、むしろ同時代の具象絵画に共通するひとつの特徴であり、黙々と思考する力強さの表れであると考えられる。

シローニ以外のノヴェチェントのアンセルモ・ブッチ、レオナルド・ドゥドレヴィッレ、アキーレ・フーニ、エミリオ・マレルバ、ピエーロ・マルッシグ、ウバルド・オッピの表現や、あるいは当時の反体制的なローマ派のマリオ・マファイやシピオーネなども、やはり暗い色調に支配されていた。

さらに言えば、シローニは、デ・キリコの形而上絵画の大きな影響を受けていた。

この《メランコリー》もデ・キリコの《メランコリー》(1912年)と比較することができる。デ・キリコの画面中央の彫像「眠るアリアドネー」の左手で頬杖をつき、うつ向きながらまどろんでいる姿をシローニの描く裸婦に重ねることができる。裸婦の身体は、まるで石像のように動きがなく、表情も硬い。独房の囚人のようである。また、背景の無味乾燥な岩山も、デ・キリコの絵画に登場するアーケードのような形而上的な建造物に通じている。デ・キリコのアーケードは、古代的かつモニュメンタルな空間性と暗示的な建築的要素を示し、シローニにおいても同様の要素を見せている。デ・キリコの啓示的な暗鬱さが、シローニに大きな影響を与え、「壁画」全体を覆う雰囲気にもなっているのである。

参考文献:谷藤史彦『ルチオ・フォンタナとイタリア20世紀美術 ―伝統性と革新性をめぐって』中央公論美術出版