【#4】リズムしかやらない音楽理論【音価】

今回は「音価」についてです。

短めなので頑張りましょう。頑張ります。

●音価について

「音価」とは、音符を実際に演奏する長さのことです。

具体例で説明します。

この場合

1・パッ、パッ、パッ、パッ

2・パー、パー、パー、パー

どちらでも楽譜で指定されているタイミングには間違いありません。

打楽器においては、どうしても音価が短くなりがちなので

意識して音価をコントロールする必要があります。

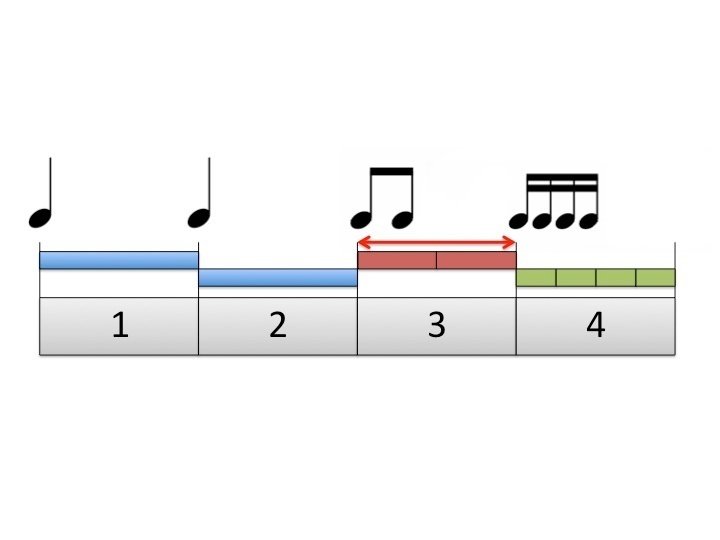

青が4分音符、赤が8分音符、緑が16分音符の長さです。

3拍目に矢印をつけていますが、1拍全体を記載されている音符の音価で埋めることになります。

打楽器には、音価を長くできないものも存在します。

しかし、そのような楽器でも「音価を長くする」と意識するだけで

出てくる音が変わってくるものなのです。

今回は短いですが以上。

また次回です。お楽しみに。