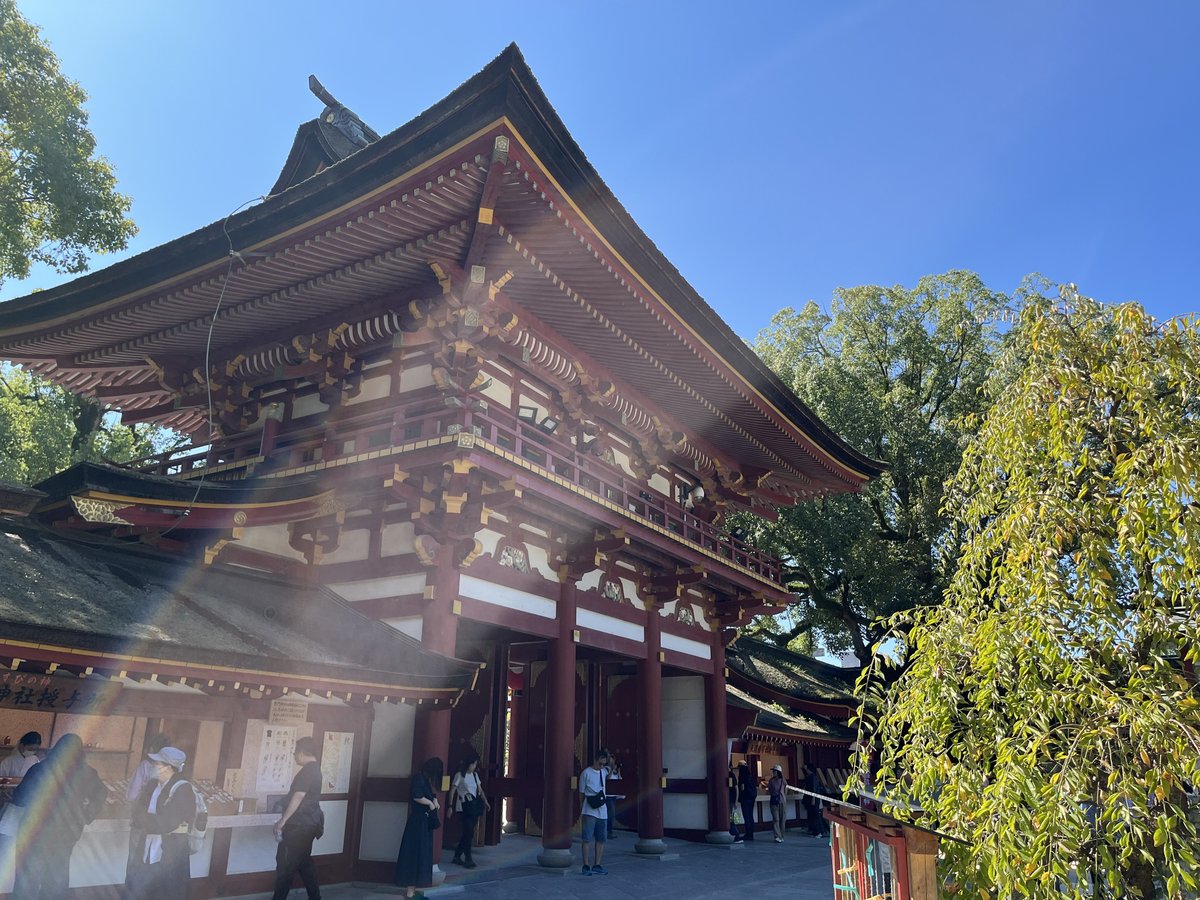

太宰府天満宮への旅

はじめての一人旅行

学問の神様である菅原道真公が祀られていることで有名な「太宰府天満宮」へ関東より弾丸日帰り一人旅を決行!

令和9年(2027年)は、道真公が亡くなられて1,125年目という大切な年になります。

この大切な式年大祭に向け、令和5年(2023年)5月から3年間かけて、124年ぶりに国の重要文化財である「御本殿」を大きく修理しています。

そのために建てられた「仮殿」を実際にみたくて、ひとり九州へと旅してきました。

自然と伝統が調和した“浮かぶ森”

国内外で活躍する建築家の藤本壮介氏が設計した仮殿は、今まで見たこともない素敵なた佇まい。

道真公を慕う梅の木が一夜にして太宰府まで飛んできたという「飛梅伝説」から着想を得て、豊かな自然が御本殿前に飛翔し、仮殿としての佇まいを作り上げることをコンセプトとしているそうです。

屋根には60種類以上の植物が植えられ「浮かぶ森」と称されている仮殿から、しばらく目が離せなかったのはわたしだけではないはずです。

仮殿の屋根は、まるで一枚の日本画のように美しく、神秘的な雰囲気を感じさせます。

太宰府天満宮の飛梅伝説

この伝説は、学問の神様として知られる菅原道真公と梅の木との深い絆を語るものです。

東風吹かば 匂ひおこせよ梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ

平安時代、菅原道真(すがわらのみちざね)は、無実の罪で京都から福岡県の太宰府に左遷されてしまいました。

道真はとても賢く、学問に優れた人だったのですが、不運にも政治の争いに巻き込まれたのです。

道真は自然を愛し、中でも自分の庭に咲く梅の花を特に大切にしていました

太宰府に行くことになったとき、京都に残していく梅の木のことがとても気がかりでした。

そこで、「東から吹く風が梅の花を揺らして、その香りを届けてくれますように。私がいなくなっても、春が来たことを忘れないでね」という思いを込めて、詠んだ歌です。

道真のやさしさが込められている歌ですよね。

そしてこの歌に応えたかのように、不思議なことが起こります。

なんと、京都に残っていた梅の木が道真を慕い、一夜のうちに空を飛んで太宰府までやってきたと伝えられています。

この梅の木が「飛梅(とびうめ)」と呼ばれるようになって、今も太宰府天満宮の御本殿の近くに植えられています。

そして、太宰府天満宮の周りには、たくさんの梅の木があります。梅の花の咲くころは、また違った顔を見せてくれるのでしょうね。

この仮殿は、2023年5月に完成し、2026年頃の御本殿改修完了まで使用される予定ですので、是非足を運んでみてください。

できれば仮殿のうちにもう一度訪問したいと思っています。