DigDAOマッチングドネーション #1: 結果と今後について

2024/08/09 更新: 公開当時に添付したグラフや集計結果が間違っていました。いくつかの決済はクレジットカード会社によりdeclineされていたので、再計算したものを反映しました。

本実験のきっかけになったEthereumエコシステムでのGitcoinチームの成果、法定通貨を使ってQFを始めた台湾デジタル庁のAudrey, そして協力してくれたDigDAOのRyoma、Hal。原資の資金を寄付をしてくれたDeSci TokyoのHiroに感謝します。

この記事では、DigDAOによるクリプト統治技術の実証実験として始まった、「マッチングドネーション」プロジェクトの結果を報告します。

本プロジェクトについて

「DigDAOマッチングドネーション」プロジェクトとは、DigDAOコミュニティ内で実施した実験の1つで、Quadratic Funding(以下「QF」)を使って民間のプロジェクトに資金分配を試みるものです。

この実験では、シビックテックをはじめとするデジタル公共財のような、従来型の公共調達や助成金の公募には参加しにくかったようなプロジェクトに対し、ユーザーの支持をもとに民主的な手段で資金を分配するための手段を提供します。

QFは、寄付者の数と寄付額に基づいて資金を分配する民主的な仕組みです。従来のクラウドファンディングでは、寄付額がそのままプロジェクトに充当されますが、QFでは寄付者の数と寄付額を元に、マッチングファンドから追加資金が提供されます。これにより、少額の寄付でも多くの支持を得れば、大規模な資金を調達できるのが特長です。

本実験は2024/7/24を一回目を終了しましたが、当時の様子についてはこちらのツイートまとめをご覧ください。

Quadratic Funding(以下「QF」)という資金分配メカニズムを通して、NPOやCivictechなどの公益プロジェクトに対して資金を分配しました。

この記事では、実験の概要やQFについてはあまり詳しく取り上げません。詳しくは、上記のプレスリリースをご覧ください。

資金分配の結果

「DigDAOマッチングドネーション #1」は、2024/7/17から7/24まで実施され、179,962円が110人の寄付者によって18件のプロジェクトを支援し、それらの寄付行動をシグナルとして寄付プール111,651円をQFメカニズムで分配した結果が下記になります。

先日終了した #DigDAOマッチングドネーション実験 の速報をお伝えします!

— Dig DAO (@digdaox) July 29, 2024

Quadratic Fundingを用いた資金分配の実験に参加してくれた一人ひとりに感謝します。そして、パートナーである @CodeforJapan @city_shibuya 資金提供をしてくれた @DeSciTokyo の皆さん、ありがとうございます!💛 https://t.co/mOOdc0kO1l pic.twitter.com/7E9kWnT7C5

DigDAOによるQF実験は、「公益性のある小さなプロジェクトは公共調達に参加するほどのリソースがないが、市民に対して重要な公共財になっているのではないか」「そのようなプロジェクトに対しての支援は、通常の公共調達よりもQFを通した支援の方が適切なのではないか」という仮説があり、それらを検証することを目的としてスタートしました。

中央集権であろうが、市場主義だろうが、民主的、そのほかの方法であろうが全ての「分配」メカニズムは、結果を出さなければいけない。そうでなければ、ほかのより優れた方法に取って代わられるでしょう。

次の段落では、Quadratic Fundingというメカニズムが民主的かつ市場志向をもちつつ、寄付プールの財源を効率的に分配しているかどうかを検証します。

インサイト

それでは、QFメカニズムによって上乗せ資金が計算された後の各プロジェクトへの資金分配の傾向についてみていきましょう。

ニッチなニーズを解決するプロジェクトにも資金分配が可能

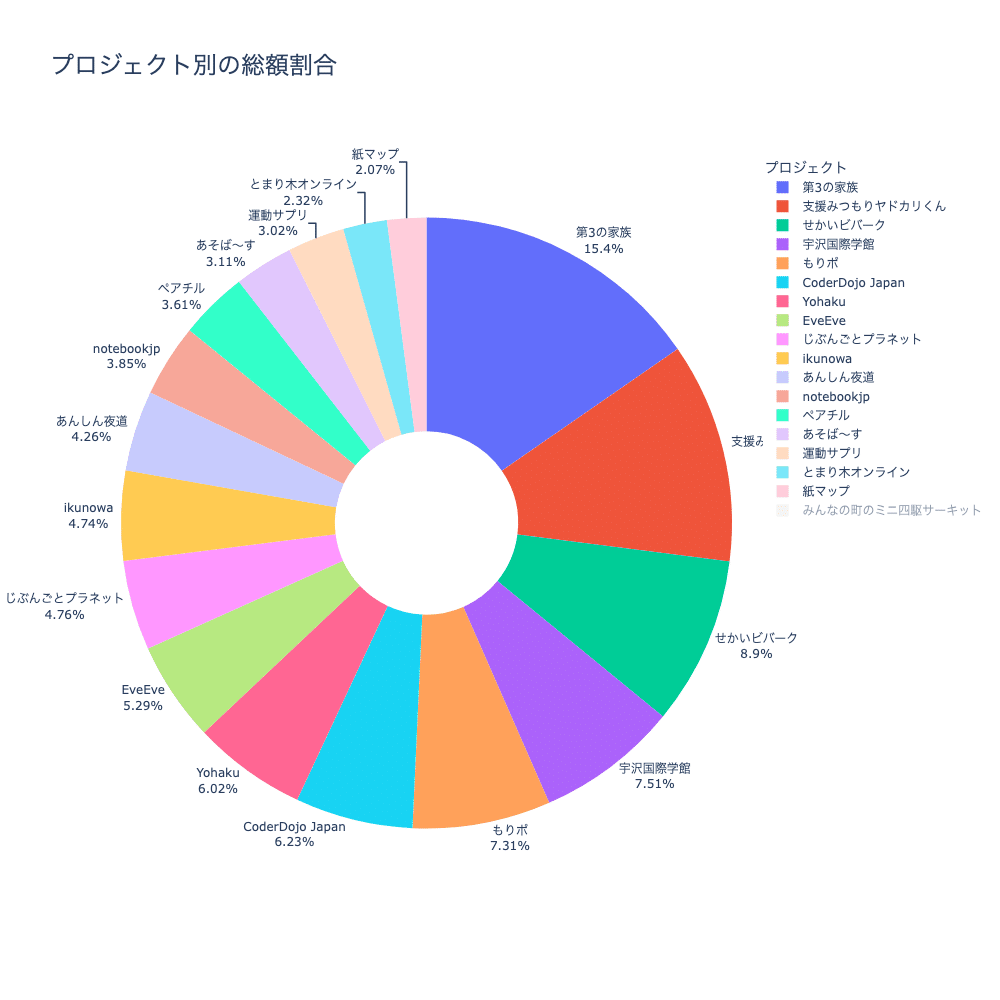

以下のグラフは、プロジェクト間の資金配分を示しています。(1位から18位までのランキング)

一見べき乗分布に見えなくもない(少数のトッププロジェクトが資金総額のかなりの部分を受け取る)ですが、底が収束するのが遅く、ロングテールにプロジェクトを支援できているのではないかと思います。

プロジェクト間の格差はあまりない

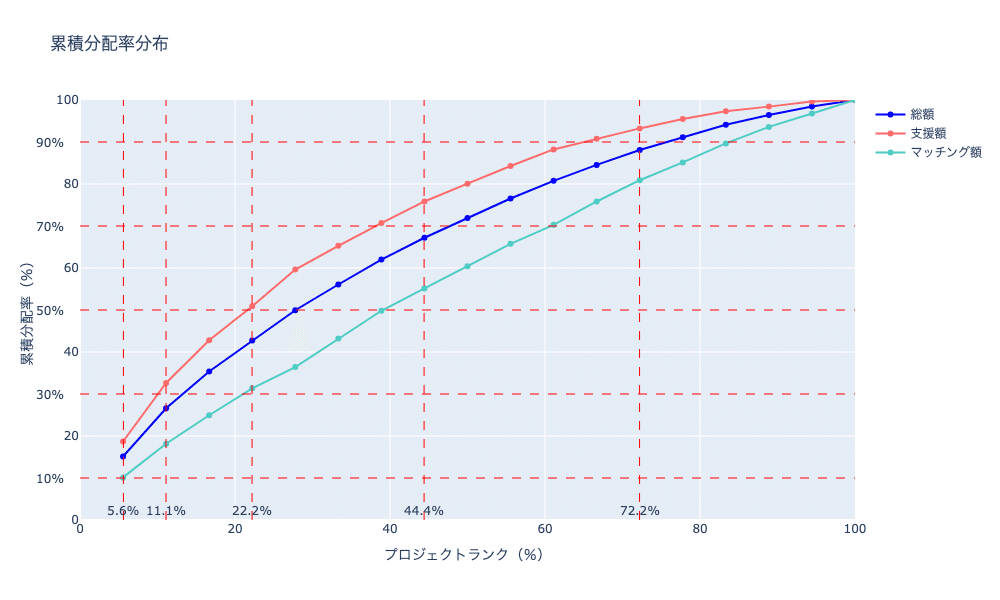

以下のグラフは、各プロジェクトの累積資金配分を示しています。

上位5.6%のプロジェクトが総資金の約22%を獲得しています。

上位11.1%のプロジェクトが総資金の約34%を獲得しています。

上位22.2%のプロジェクトが総資金の約50%を獲得しています。

上位44.4%のプロジェクトが総資金の約70%を獲得しています。

上位72.2%のプロジェクトが総資金の約90%を獲得しています。

この結果から、資金の配分が特定の上位プロジェクトに集中していることがわかります。しかし、割とおだやかなカーブを描いていることで、「少数のプロジェクトが総資金の大部分を占めている」というふうには言い切れないのではないかと思います。

プロダクトオーナーの声: 寄付額が少なくても支持者数があれば金額が上がる

「第3の家族」のプロダクトオーナーである奥村春香氏とチャットをする機会があり、本実験の資金分配の傾向について話していたのだが、「少数の裕福な寄付者に支援されるよりも、少額でも多くの人に支持される方が重要」というQFの特徴を裏付ける結果になったと思います。

実際、支持者数のNo.1が「第3の家族」(46人)で、No.2が「支援みつもりヤドカリくん」(27人)という大きな差があった。

なお、グラフ作成に使用したデータはこちらからご覧いただけます。

主観的なレビュー

プロジェクト・プロダクトオーナーである自分自身から見て、今回の結果はある程度納得のいくものではありました。

特に、通常の公共調達(事前に自治体が「欲しいもの(その自治体にとって必要だと感じるもの)」を定義し、予算を決め、公募をかける)仕組みでは注目が集まらないような小さなニーズを解決しているプロジェクトが上位にランクインしている点について、QFならでは特性が見られるのではないかと感じました。

例えば上位の「第3の家族」や「支援みつもりヤドカリくん」、「せかいビバーグ」などは当事者の課題意識から作られたもので、(自治体のような大きな組織から見れば)ニッチだけど、当事者にとっては大切な課題を解決するもののように見えます。加えて、このようなプロジェクトは、(理想的ではあるが)本来は行政自ら取り組んで欲しい仕事であり、取り組んではいるものの優れたUXを提供できていないものがこのようにしてNPO、シビックハッカーたちによって作られているように思います。

しかし、優れた点だけではなく懸念や今後の考え方についても個人的に触れておくと、宇沢国際学館やYohaku、EveEveに関しては個人的には知らなかったのでこれらのプロジェクトがトップ10にランクインしたことは意外でした。また、これらの中には「公益的なプロジェクトか」「正の外部性を発揮しているか」という点では判断が難しいものもあると思います。(実際、これが初回なのでプロジェクト申請を許可しましたが、次回も掲載するかは分かりません)

少し細くしておくと、なぜ「正の外部性」というキーワードを申請要件に入れたかというと、前提としてQFのような仕組みは税金を財源として運営されるべきだと考えています。

そこで、私財のような単純なトレード・売買が成立するプロジェクト、サービスは税金を投入するに値しないと考えているからです。"誰からの利用も排除できず、どれだけ使われても無くならない"という定義を満たす公共財の中でもデジタル時代では、『Supermodular財』と呼ばれる使われれば使われるほど効果が強くなる財が存在すると考えています。

そのような財を支援するケースを作らなければ、次の章で言及する社会実装は進まないと感じていて、そのためにもどのような性質を持つサービスがQFの支援に相性がいいのかは引き続き検証する必要があると感じています。

また、以前の記事にQFに取り組む理由について触れたものがあるので、興味のある方はぜひご覧ください。

公園、道路などのフィジカルな公共財は行政府が一貫して要件定義、調達、評価を行っていたが、デジタルな公共財(特に市民が直接触る「アプリケーション」)においてはより市民参加を前提とした調達が出来るのではないか

人口減少により公共サービスは縮小方向にあるが、その際に放置される需要(”小さくて細かい困った”)は放置される

「大きな政府」は資金的な問題があり持続できない・非効率。「小さな政府」は上記のニーズを拾い上げることができない。民間企業は割に合わないのでこの領域に参入できない。

どのようにQFを社会実装していくのか

QFの実験をDigDAOとして取り組んだ訳ですが、これらをどのように実装していくかが重要です。(クリプトの面白さは今まで論文上でしか論じられていなかったことがスマートコントラクトによって実装されていく姿!!!)

この章では、1. どのような社会実装例があるのか 2. それらの取り組みをどのように解釈できるのか 3. 日本の中で進められそうなモデル について考えていきます。

どのように社会実装されてきたか(Gitcoin、コロラド州、UNICEF, 台湾デジタル庁)

Quadratic Fundingという仕組みは、Vitalik Buterin, Zoe Hitzig, E. Glen Weylらによって「A Flexible Design for Funding Public Goods」という査読なしの一枚のペーパーから始まりました。その前にQuadratic Votingという仕組みがあり、それを公共財に対する資金分配にカスタマイズしたのがこちらのメカニズムです。

最初は論文上で数式が論じられているだけだったものが、「Gitcoin」というEthereumエコシステムにおいて公共財に対して資金分配を効率化するプロジェクトがQFメカニズムを実装し、お気に入りのプロジェクトに対する寄付プラットフォームとして利用され始めました。

彼らはオープンソースソフトウェア(OSS)を「デジタル公共財」と見立て、Ethereumエコシステムに関連するプロジェクトに対して助成金を分配しています。

なぜEthereumエコシステムが公共財への資金分配の実験に適しているのかという説明はこの記事では省きますが、Ethereum Foundation(EF)などからの寄付を財源としQFを使った資金分配メカニズムを実験しています。2019年2月に初めてのGrantラウンドが開始されて、現在に至るまでおよそ20回のラウンドが実施されました。これらのラウンドを通して、日本円にして90億円以上の資金を開発者に分配した実績があります。

このGitcoinの実績を皮切りに、Ethereumエコシステムを超えた仮想通貨を使わない法定通貨を使ったQFの実験が、アメリカ・コロラド州で行われた「Downtown Stimulus」というプロジェクトです。これは、2020年にCOVID-19の被害を受けた飲食店らの景気回復のための助成金を、QFメカニズムを用いて分配しようというものでした。

この実験は、暗号通貨を使わないQFとして注目されました。予算は$25,000(350万円ぐらい)で、この回の財源は政府・自治体等ではなく、寄付からでした。

次に、個人的に衝撃だった社会実装例は「UNICEF OOIがGitcoinとパートナーシップを結び、QFによる資金分配を行った」というものです。

UNICEFは世界中のNGOに対して、活動資金を分配している国連の中の1つのチームです。前述したGitcoinチームと協力し、QFを利用してNGOなどのプロジェクトに対して資金を分配しました。

結果、15,500人を超える寄付者が参加し、合計67.5ETHと約15,000DAIを超える寄付を記録した($100K+)

この件については、DPG LeadのChris Szymczakと共にFtC Tokyoでもパネルを行い、"未来の行政府とは?"というテーマで議論しましたが、

UNICEFの仕事は世界各国にあるNPO・NGOに支援をすること

既存の資金分配の方法はそれぞれの団体にレビューが必要

QFのようなメカニズムベースのガバナンスは、上記のような官僚主義を打破する可能性がある。80%の精度を持って、素早い資金分配が可能(個別のレビューをしたからといって分配精度が上がるかは怪しい)

QFの性質上、美人投票的な影響がある可能性もあるのでインフラのプロジェクトに対して実施するのは難しいが、アプリケーションに対してならある程度効果的

などという点について触れていました。なお、トークのアーカイブはもうすぐ公開予定です。

そのほか、隣の国である台湾でも、最近QFの実験が行われました。こちらは台湾国内でのいくつかのクラウドファンディングの事業者と連携して行い、クレジットカードでお気に入りのプロジェクトに寄付ができるようになっていたそうです。

実はDigDAOとしての実験もこの要件の定義の仕方などを参考にしています。

社会が現在抱えている課題に適切に対応するための通信・配信技術の革新・研究開発を可能とするため、低遅延・広帯域の新たな通信・配信技術を活用し、国民生活の利便性を向上させるユーザビリティとレジリエンスを備えたアプリケーションの構築、公共の福祉を共創するデータ活用、社会的価値の高いサービスの創出、将来的には国境を越えたサービス提供を可能とする革新的なアイデアを募集します。

---

第1段階「革新的提案の募集」では、社会福祉、公共ガバナンス、産業経済、持続可能な環境等の課題を中心に、社会的価値を有する革新的なコミュニケーション・ソリューションを100件公募する。画期的な提案でない場合や、既に事業化・運用されているサービスである場合は、本募集の対象から除外する。

第2ステージの「コンセプト・サービス検証」では、提案内容の完成度やプロトタイプ化、実施・検証、詳細な運営計画や資金調達計画などを提案し、審査を経て50件を採択する。

第3ステージは「運営検証」で、「Quadratic Funding」の概念を用いて一般市民から資金調達を行い、提案が社会的な支持を得ているか、今後の発展性があるかを確認し、上位20件を選出する。

第4段階の「持続可能な運営」では、提案に対して運営を持続させるための指導を行い、その社会的価値を評価し、将来にわたって持続的に運営できる革新的なサービスを支援します。

元)台湾のデジタル庁のリーダーであるAudrey Tangが、Quadratic Fundingについてのインタビューを受けている動画があるので、気になる方はぜひご覧ください。

また、DigDAOマッチングドネーションの終了後にQFメカニズムについてFtC TokyoでAudreyと話したセッションがあります。こちらももうすぐビデオアーカイブが公開されます。

初代Digital MinisterのAudrey Tang氏による台湾のQuadratic Fundingの取り組みの解説が興味深かった。資金使途を拠出者で決める際に①1人1票と②拠出金額による議決権の夫々の課題を解決する中間的な方法で民主主義と資本主義をmixした良い事例。渋谷でも同様の取り組み中とのこと。#FtCTokyo pic.twitter.com/XDrZssHYb6

— Taiki Narita | iscream (@naritaiki) July 25, 2024

#FtCTokyo 「QFはvotingとfundingの間にある」「典型的な調達は政府がどれがいいかを決める、QFは人々が決める」「civicと政府のつながりをsmoothにする必要がある、特に調達、(政府調達だと思うと政府がやることで市民がやることではないと壁を作ってしまう) 成功したデモにたいする賞金という形も」

— NISHIO Hirokazu (@nishio) July 25, 2024

#FtCTokyo 「政府と協力していく上での良い領域の発見方法は?」「小さい実験をまずやる、それは政府主導である必要はない。新しいメカニズムを使うことによって他の部署、他の自治体より目立つことができるなら、意思決定者がそれに価値を感じ、選ぶことで正統性が生まれる」

— NISHIO Hirokazu (@nishio) July 25, 2024

そして、最も直近の実験がこの記事で分析している「DigDAOマッチングドネーション」です。このように、私たちが取り組んでいるのは突拍子のないことではなく、ある程度の額がEthereumエコシステム上で流通したメカニズムを徐々に現実世界で導入していくのです。

“Web3”とQFの関係

Quadratic Fundingのコンセプト自体、欧米でNPOに対して寄付をする際に、福利厚生の一環として会社などから額が上乗せされる「寄付マッチング(Donation Matching)」を改善したものの1つで、必ずしも「Web3」や「暗号通貨・仮想通貨」の技術ではありません。

なぜ、”Web3”やEthereumエコシステムでこの資金分配メカニズムが話題かというと、Ethereumというワールドコンピューターの仕組み自体がインターネットネイティブな通貨を持ち、誰も支配できない環境でコードが実行できるため、信頼できる中立性に足りる環境であるからです。

加えて、Ethereum Foundationを代表とする各Public chainの財団は、自分達のエコシステムに寄与する公共財プロジェクトを支援することが、プロジェクトのトークンを上げることに繋がり、経済システムを持続可能なものにしていく1つの道である以上、物理的な土地を持たずして「公共財に投資する」ことがインセンティブとなるのです。

Public chainの財団・または国家が「より良い公共」を提供できなければ、エコシステムから人口を減らし、税収を減らす。最終的には、税収が少ないので公共投資に行き詰まる。

この構造は、(物理的な)行政であっても変わらず、公共財への資金分配は喫緊の課題です。

企業や国が衰退したとき、声を上げるか、撤退するか、どちらかを選ぶことができます。Voiceは基本的に内部からシステムを変えることで、Exitは新しいシステム、新しいスタートアップを作るため、あるいは時には競合他社に加わるために去ることです。 Royaltyはこれを調整することができます。あるときは自発的な愛国心であり、あるときはExitに対する意図しないロックインです。

そして、私たちは様々な例の文脈でこれについて考えることができ、その感触を得ることができます。つまり、オープンソースの文脈における「Voice」はパッチであり、「Exit」はforkです。顧客の文脈での「Voice」は苦情フォームであり、「Exit」はビジネスを他に移すことである。会社の文脈での「Voice」は、経営改革であり、「Exit」はスタートアップを設立するために退職することです。そして、国という文脈での「Voice」は投票であり、「Exit」は移住である

つまり、"Exit"とはメタ概念であり、代替案についてです。競争、分岐、創業、物理的な移住を包含するメタ概念です。つまり、政治に関与することなく、悪い政策が自分の生活に与える影響を減らすためのツールを人々に提供することです:平和的にオプトアウトするツールです。

確かに、Ethereumエコシステム上のGitcoinはQFにより莫大な額を公共財に資金分配していますが、統治技術の一環として実験されているだけであり、必ずしも「Web3」「クリプト」を使う必要はありません。”より良い統治”のための手段であれば、それを検討するのもいいと思いますが、出来ることから実施していくことが大切だと考えています。

仮説: 対象プロジェクトは、「デジタル公共財(DPG)としてのアプリケーション」が本丸か

DigDAOが日本で初の実験を進めたことで、いくつかの地方自治体の方からうちでも試してみたいというお声がけをいただくことがあります。

そこで、この段落では先ほど紹介した事例の中から、どのようなプロジェクトを対象にするとQFはうまく効果を発揮していくのかについて考察していきます。

そもそも、QFメカニズム自体は「資金分配の方法」である

誰かが資金プールになる原資を用意しなければ成立しない

Gitcoinの場合はEthereum Foudationなど

地方自治体でやる場合は、徴税した一部を資金プールに回すのが最も自然な形

これを勘違いして、"QFをやれば民間で勝手に良いツールが湧いてくる"訳ではない。それなら国家による通貨発行も徴税も地方行政も意味がなく、自ら存在意義を否定しているようなものだ。

「限りある予算から、どんな方法を使えばAllocative Efficiency(配分効率)を最大化しながら公共財プロジェクトに対して資金を分配できるのか」という実験自体は、GitcoinやHypercertsが取り組んでいるのを見る限り、大まかな方向性は見えてきたような気がする。

しかし、これらの「分配方法」自体は効果検証がされつつあっても、より拡大していくためには持続可能性のある形で財源を確保することが必要だと感じる。

自分たちで徴税機構を作れなければずっと予算取りの政治になってしまう。システムとして、きちんと徴税をすることが必要。

さらに現状に踏み込むと、地方自治体の税金の使い方(つまり公共調達)が、デジタルサービス・ソフトウェアになると組織内のオペレーションに充てられるものばかりで、公共財そのものに使われていないんじゃないかと感じている。

つまり、「GovTech」という単語が本来目指していたものに対して、現状はLGWANに対応しているB2B SaaSを買うことになっている。

「GovTech」という単語が、妥協か最適化かの結果、受託か行政(内部)向けSaaSになっていると思う。ここで妥協かというワードを使ったのは、B2B SaaSをLGWANに載っけたものがそれになっているから。この単語が汚染されているせいで、『デジタル公共財』というワードが出てきた。(続く

— たか (@0xtkgshn) July 28, 2024

汚染されたワードを前提とすると、Govtechとデジタル公共財(DPG)は対極にあると思う。前者はプロプライエタリであり、後者はフリーを指す。理想系は、行政機関における執行には普通のB2B SaaSを入れてもらう、統治に関してはDPGを。(続く

— たか (@0xtkgshn) July 28, 2024

DPGもふたつのレイヤーに分けられると思う。インフラとアプリケーション。インフラはGovTech東京やデジタル庁が行い、アプリケーションはNPOなどで、それに対する支援のためのプラットフォームはQFのようなものを想定している。

— たか (@0xtkgshn) July 28, 2024

上記ツイートを補足すると、「Govtech v.s. DPG」で、DPGの中に「インフラ」と『アプリケーション』という領域が存在すると仮定している。QFのようなメカニズムベースのガバナンスが活用できるのは、DPGのアプリケーションにこそあると思う。

なぜ、DPGの中でもアプリケーションに注目するかというと、公共財の定義そのものである「正の外部性」が最も効きやすい部分だと思うから。

インフラであるデータ構造、IDなどは乱立を防ぐために中央集権的な組織が制定する必要があると考えていて、その上に構築できるアプリケーションはデータ構造さえ統一していたらいくつあっても問題ない。QFによる市場選好による資金分配をするのに適したカテゴリーだと考えている。

加えて、なぜ今「Govtech」と名乗る自治体内業務改善ツールしかないかというと、それしか持続可能性がないからだと思う。そして独自のデータフォーマットを使うことによる囲い込み、不健全すぎる。

良い標準をインフラとして公開すること、その上にオープンソースのアプリケーションを構築することは、エコシステムとして責任を持ってやって欲しいと思う。

インターネットはオープンソースコミュニティとオープン標準コミュニティ間の調和により達成できることの最適な例だ。インターネットがARPANET(アーパネット)として始まったとき、TCP/IPより前の一般的な共有通信標準に依存していた。時間の経過、標準、オープンソースの実装とともに、TCP/IP、HTTP、NTP、XML、SAML、JSONなどが採用され、災害警報(OASIS CAP)や標準化されたグローバル取引インボイス(OASIS UBL)などのオープン標準とコードで実装される、主要グローバルシステムが作成できるようになった。

この構造を意識してできないオープンガバメント論はあんまり意味がないなと思う。

また、どの行政でも、インフラの整備や資金を分配したい公共財プロジェクトなどの「ほしい物リスト」を持っています。行政自らこのリストにあるものに優先順位をつけたり、その場しのぎの資金源を探すのではなく、そのリストを公開し、市民に対して寄付を呼びかけるようにしたらどうなるのでしょうか?

つまり、本来は行政自ら意思決定するはずだった分配のための予算を、Quadratic Fundingの「マッチングファンド」の財源として利用することになります。これが、行政におけるQFによる資金分配の大まかな例です。

従来は、「どのようなプロジェクトに対して」「どれほどの割合で」分配するかという意思決定を行政自ら行っていましたが、市民による寄付をもとに分配割合を決定するこのメカニズムにより、寄付を募るだけでなく、最も幅広いコミュニティから支持されているプロジェクトが多くの資金を得ることができ、あるプロジェクトに対して少額の寄付をする市民もマッチングプールの恩恵を受けることになるため、民主主義の価値観により合致することになる。

加えて、このプロセスはコミュニティが求める真の優先度という情報を生み出し・可視化することができる。

国内で地方自治体の中で注目している動向

国内の地方自治体において、公共財に対する資金分配に「ガバメントクラウドファンディング」というものがある。

一見似た仕組みだが、前提が大きく違うと思う。これを見逃すと割と大きく外すようなものだ。クラウドファンディングとQFの大きな違いは、前例・実績主義かどうかとうう点だと感じている。前者はビジョンを大きく打ち出し、それを達成するために支援するのに対し、QFはどれがうまくいったかに対して寄付をしている。

つまり、「何が役に立つか(予想)よりも、何が役に立ったかについて合意する(検証)方が簡単」という前提でQFメカニズムは動いているのだ。

このような考え方を、自治体に関わっている人は「NPOよりも自治会に対してお金を分配する」理由そのものだといった。個人的にあまり詳しくないのでわからないが…

とにかく、QFのような仕組みを実装しようとしている人たちがいる。FtC Tokyoに参加してくれた山下さんや、「Next Commons Lab」などだ。

地方自治の現場でQFをどのように実装していくかに関しては、私ではなく山下さんの記事に譲ることにする。

また、Next Commons Labの取り組みもものすごい面白いと感じている。

人口減少が避けられない課題になっていて消滅の可能性がある地域にLocal Coopとして入り込み、自治体の機能を代替していくというラディカルなプロジェクトだ。

考えられる今後の発展

「ふるさと納税」スキームの対象にできるかどうか

将来的には、「QFを通して公共財プロジェクトに寄付した場合は寄附金控除を受けられる」ことも考えられるかもしれない。

休眠預金を原資に充てられないか

QFの財源として休眠預金等活用できないかなども検討していきたいです。

談合・賄賂の防止

Quadratic Fundingの効果は、グループで談合したり、1人の人間が複数のアイデンティティを詐称し複数人のふりをすると、うまく発揮されない場合があります。そのため、談合に対するルールを設けることが重要です。

実施する環境にもよりますが、寄付者に自分が”誰の代理でもないこと”を証明するように求めるだけでも充分かもしれません。しかし、高度な悪用のリスクや、(QFによって)分配される額が非常に高い場合には、よりレベルの高い不正対策が必要な場合な場合もあります。例えば、1つのプロジェクトに寄付をするグループが家族であったり、同じ職場など、社会的な繋がりが多く、談合・共謀しやすい特徴を持つ場合は、マッチングの規模を小さくするなどの工夫が必要かもしれません。

シビル攻撃(複数アカウントの作成による寄付)

これはマイナンバーカードなどを前提とすることになるのか?

共謀・談合

寄付する側のアイデンティティを元にクラスタリングし、投票力を調節することが一つの解決策になるのか?

しかし、現状の選挙でもVote buyingやCollusionが発生しているのを前提とすると、最初の段階ではそこまで気にするようなことではないと考えています。

おわりに

このように、DigDAOとして、個人として、公共財の未来のために世界中の仲間たちと共に社会実装を進めている最中です。しかし、これらを達成するにはさまざまなステークホルダーの人々とコミュニケーションをとり、連帯することが必要不可欠です。

自分自身とは違う方法で身銭を切る人たちのおかげでコーディネーションは成り立っています。興味を持った方はぜひ、連絡してください。

takagishunsuke1129@gmail.com

カジュアルなチャットからでも、本気の相談でもどちらもお待ちしています。どちらもフェーズの問題で現時点から見れば誤差です。

Ask not why nobady is doing this, you're in the nobady.

最後に、このDigDAOマッチングドネーションをするために金銭的な支援をしてくれたDeSci Tokyoに感謝します。

DeSci Tokyoは、DigoDAO @digdaox で実施するQuadratic Fundingを利用した資金分配プロジェクトに寄付を実施しました👏👏

— Decentralized Science (DeSci) Tokyo | July 24・25 (@DeSciTokyo) July 13, 2024

日本におけるデジタル公共財への支援の実験によりこの構想が大きな運動になることを期待しています! https://t.co/fmdhBkqlOx

DeSci Tokyoは、Code for Japan @CodeforJapan とDigDAO @digdaox が実施する『デジタル公共財への資金分配』実験へ支援しました。

— Decentralized Science (DeSci) Tokyo | July 24・25 (@DeSciTokyo) July 14, 2024

DeSci Tokyoは、オープンアカデミア実現のために必要な実験と位置付け、大きな運動のうねりになることを期待しています。

⬇️ まとめhttps://t.co/fRxGLTyxaq

いいなと思ったら応援しよう!