文学フリマ東京37に参加して思った集客の事、入手した本、そして公共性について、ちんちんを出しながら思ったこと。

見本誌を回収し忘れた

文フリから帰宅し、お金勘定をし、エクセルに収支を入力していたところ、謎に、2冊分が行方不明。いろいろ頭をひねっていたが、見本誌コーナーに提出した本を回収し忘れていた事に気づく。

でも、見本誌コーナーを見てきてくれた方もいたから、あれは効果あるんだろうなあ。

文学フリマ東京37に参加しました

というわけで、私たち、私、ちんちん短歌出版世界は、文学フリマ東京37というイベントに参加していました。

既刊2冊『ちんちん短歌』と『ちんちん短歌〈ちんちん編〉』という2冊を頒布。おかげさまで無印は完売、〈ちんちん編〉もたくさん頒布出来て、ありがたかったです。一度に頒布した最高記録だったんじゃないかしら。

というわけで、以下、思ったこととかいろいろ纏めました。いろいろです。

継続していたらファンができた

2020年くらいから連続で参加していて、かれこれ7回目くらいになる。7回目くらいになると、固定のファンが「ファンです」「応援してます」「続けてください」と言われるのが多くなった。今までは、ちんちんと知ってニヤニヤ笑いながら「がんばってください、……ふはっ」みたいなのが多かったけれど、今回からじっと目を見て、「……頑張ってください、本当に」と言われるのが増えまして。

励みになるなあと思いつつ。継続すると、お客さんが増えるんだなあと。

続けることがいちばんの集客だなあと思ったりなんだり。

無料チラシは重要だった

今回も無料チラシを作ったのだけど、本当これは効果的だった。

チラシを受け取ってもらえて、その後引き返してくれて「チラシを見て面白かったので欲しくなりました!」と言ってくれた人が何人もいたのだった。

これは何がいいかというと、ブースを通り過ぎる人に「チラシだけでも受け取ってください」と呼びかけると、無料ならと手に取っていただけたりする。

見本誌を読んでもらうというのは、実はけっこうハードルが高い。まして私たちはちんちんなのだから、ちんちんをみんなの前で立ち読みって、受け手にとってけっこう羞恥に違いない。

それでも、無料チラシを手に取るくらいだったら結構してくれる。今回は買わないけど、お土産として手に取ってくれたりと、今後につながったり、あるいは口下手だった場合は全部チラシに言いたい事、見せたい事を書けば説明代わりになる。チラシはとても有効だ。

ただ、部数が読めなかった。今回60部持っていって、3時間くらいでなくなってしまった。100部くらい作っていけば、どんな団体でも多分配りきれると思うし、積極的に渡しに行ったらもっと行けそうな感じする。

この辺、改善点。あとチラシの中にブース番号とか、連絡先もあんまり書いてないのもな。QRコードだけだと人は困りそう。このへんも次までの改善点かもなあ。

前日にスペースに参加したのがよかった

また今回、Twitterで、文学フリマに参加する人を対象にした前日スペースに参加した。「filter:spaces 文学フリマ」で検索したら、そうしたスペースがあったんですよ。

【告知】

— 履歴書籍@B-05~06第一展示場/文フリ東京37 (@rireki_shoseki) October 27, 2023

11/10(金)に #文学フリマ東京 直前スペースを行います

【参加者】

彗星読書倶楽部 @suiseibookclub

棄印 きう @kizkiu

作田 優 @yu_Sakuta

大切な花 @taisetsunahana

虎鶫堂 @nueee_03

浜松オンライ読書会 @hamamatsuOD

ヴァーチャル神保町勉強会 @a33554432

履歴書籍 pic.twitter.com/QtSCtpoUnI

それで、こういう、自己紹介できるオープンマイクな会に参加したのだけれど、これが本当にいい宣伝になって、スペースを聞いた多くの方がブースに来てくれた。けっこうちゃんとした会で「私のようなちんちんが、こんな硬い集いに参加していいのかどうか……」と迷ったが、結局勇気を出してちんちんを出したのが、本当、良かった。

主宰していただいた方には本当に感謝。そして、こういうスペースはとても活用できると思ったなあ。

カタログに詳しく書いてよかった

あと、文学フリマにWEBカタログというものがあるのですが、

これを見て「ここに書いてあった文がおもしろかったので来ました!」と言ってくれる人がいた!

そうか、よかった。ちゃんと書いてよかった。そう、事前にカタログを見て、それで判断する人もいる。というか、会場が大きくなって、事前にアタリを付けてから回る人が増えてきたのだと思う。カタログは本当重要で、詳しく書くととてもいいと思った。

入手する側になって想ったこと

そして今までソロ参加だったのですが、これでは文学フリマ全体が体感できない、と思い、今回は売り子さんをお願いした。こうして、15時半以降、会場を一回りすることができたんだけれど、まーあ本当、一時間では回り切れなかった。

いつの間に巨大な会に……。迷う迷う。それに、第一会場と第二会場、どこまで行っても文学、本!

ブースがちゃんとしていると近づきやすい。逆に……

一般参加者(頒布を受け取る方)として参加した視線で見ると、ブースセッティングが、プロっぽい団体がとても多くなったと感じた。

逆に、敷布もなく、看板とかアピールもなくただ本を机に置いているところには、近づきがたさを感じてしまった。

そういうストイックな参加は、「立ち読みしていいのだろうか、身内以外お断りなのでは……」感があり、足を止めにくかったなあ。

事前に接点があったブースに行ってしまう

とはいえ、僕も入手した本がほとんど知り合いのところや、前回買ってよかったところになってしまった。事前にネットで接点があるとか、昔の友人のところなどが7割。

つまり、開催までに培った人の縁のあるところを優先的に訪れてしまう。

未知の団体も、事前に知り合いから「ここがいいですよ」とおすすめされたものばかり。

文学フリマでたくさん頒布したいと思ったら、日ごろからの人間関係を作って、活動が、具体的かつ細く長く発信し続けている事が重要なのかもなあ。

滞在時間が2時間くらいないと廻りきれない

会場が広くなったぶん、一般参加者の人は、ジャンルで色分けされつつあるように感じた。目当てのものが固定化されているというか。

こう、滞在時間が短いと、目当て以外では取りこぼしがあってしまう。今の感じの規模感だと最低でも二時間以上ないと、一周りって感じはできない。

だからこそ、本当、パッ見で目につかなくては、吟味もされないのかなあ。

ちゃんとできない人の本が手に取ってもらえないのはどうなのか

しかしなあ……どうなんだろうなあ。

「売り場がちゃんとしているブース」で、

「ちゃんと締め切りまでに製本されている本」を、

「文学フリマに手続し、開催日時に時間通りたどり着けて」、

「当日は多動せずパニックを起こさずしっかりきちんと座っている人」が売っている本しか、私たちは手に取ることができないのか。

やる気がなくて本も作れない、長い文章も作れない、だらしない、時間を守れない、すぐ寝ちゃう、お客さんの前に礼儀正しく立てない、背筋が伸ばせない、好きなガンダムの話をすぐしてしまう、優しい感じの人じゃないと緊張して早口になっちゃうか無口になってしまう、すぐ寝ちゃう、すぐ不機嫌な顔しちゃう、わーっと大声出しちゃう、すぐ寝ちゃう、そんな人は、文学フリマで本を手に取ってもらえるようになれないのか。

セミプロみたいな人しか生きられないのか

世の中、そこまでしてプロにならないといけないのか。と、そう思う一方、自分の手にした本はなんだ。

みんなセミプロみたいに、クオリティの高い本ばかりではないか。自分が目に留まったのはなんだ。セミプロみたいにちゃんとしてたから出会えたのではないか。

そしてなにより自分自身が、他者と接する時、セミプロみたいな人ばかりと付き合っている。ちゃんと他人に配慮ができて、サービスができて、優しくて、微笑んでいて、ちゃんとしていて、俺を怒らない。

対人プロフェッショナルな人たちにやさしくされているから、俺、今、無職でものうのうと生きていけているじゃんか。

ルッキズムめ……

あと自己嫌悪してしまうのは……「売り子さんが美人の女性だと、やっぱり目に留まってしまう」という事だった。

ルッキズムだ。俺は、容姿差別野郎なのだ。

や、売り子さんがかわいいからといって、見本誌を見たりはしない。だが、一秒以上見てしまう。男性が売り子をしてるブースは無秒なのに、一秒。

そもそも、その美人という判定もあやしい。「若くて極端に太っていなくて、おしゃれっぽい服を着て上機嫌で品よく背筋が伸びている人」を雑に美人だと判定し、一秒は見てしまう。文学に本来そんな事、関係ないはずなのに、見てしまう。本のタイトルと団体名を見てしまうなあ。容姿差別主義者なのか、俺は。

上記の判定は、本の表紙や、ブースの雰囲気にも適用されている気がしてならぬ。

結局、「きれいで何が書いてあるのかすぐわかっておしゃれっぽくて上機嫌で品よく背筋が伸びている」感じの売り場で、表紙だったら、一秒以上は見てしまう。

逆に、”狙っていない”昭和な感じのフォントやセンスだったり、雑なモノクロ線画な表紙だとか、身内さえわかればいいというノリだったり、何も狙いもなままのいらすとやを使った表紙は、目に入らなかったなあ。

俺の感度が鈍っているのではないか

そして、そもそも文学フリマは、プロの、商業ではないところからの文学っていう催しのはずで、マーケティングではない、自分がおもしろいと信じているものをっていう、それが、コンセプトだったはずだ。

自分が反応できたのは、どうだったか。

個人の念や電波を受信できず、口当たりのいい、ちゃんとしてる、ちゃんと努力している、ちゃんと社会通念に合致して多数派に受信しやすいものしか、目に入れてないんじゃないか。

俺は、感度が鈍ってないか?

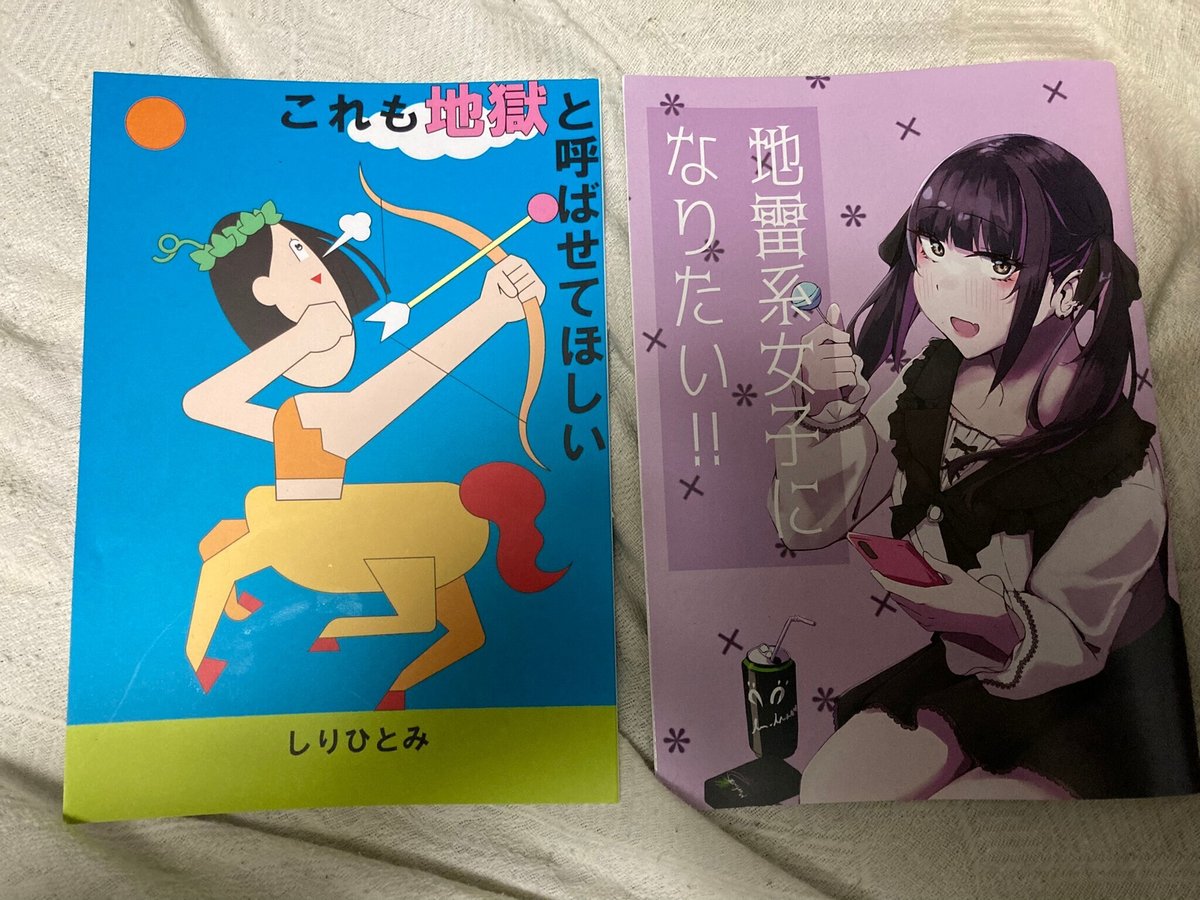

文学フリマで買った本

で、そんな中、文学フリマで買った本として、事前の人の縁とかまったく無関係でなく「何の情報もなく、たまたまブースで見かけ、たまたま出会った本」で、購入を決意したのが下記の二冊だった。詳細に紹介したい

『これも地獄と呼ばせてほしい』(しりひとみ@sirisiri_hit)

『地雷系女子になりたい!!』について

11月11日(土)の文学フリマ東京37にて、『地雷系女子になりたい2』を頒布します。

— ィ໒꒱ (@1xxu_ubxx) October 15, 2023

サークル名: くれいもあ研究所

ブース: た-49 (第二展示場 Fホール)

既刊もある程度再度刷ります

落とさないよう祈っててください

イベント詳細: https://t.co/0UjT1u7DgD

#文学フリマ東京 pic.twitter.com/8qi3EgxjGN

『地雷系女子になりたい!!』は文字通りの地雷系女子になりたいという男性が著者。

地雷系とはどういう存在か、世間的な定義の解説から、その変遷、必須アイテム、ファッション、タバコの銘柄説明を経て、「地雷系女子」の再定義をしつつ、最終的に、自分が、著者男性が、地雷系女子になる、のである。

よく考えれば、「地雷系」って新語だもんなあ。あと当初はたしかに、否定的なニュアンスがあったはず。それがいつしか自虐を経て、今は一つのファッションジャンルになっているよな。

著者はそのあたりの歴史や定義を調査し、さらにはガールズバーに足しげく通い、生の声を取材して記事にしている。

本の中で著者はある最終結論にたどり着いて、地雷系を再定義する。その定義は、性別を超えるものだった。だから、著者は地雷系になり、なった姿を本の中で公開している。

その定義の結論を立ち読みで知って「ああー」と思い、この本の購入を決めたんだよなあ。

そしてその概念と、ファッションに対するある程度の知識さえあれば、男子でも地雷系女子になれる。

そして著者は、ツイッターアカウントのヘッダーとプロフを変更した。これだけでも、ネット上は「地雷系」になれた。なるほどなあ! と思ったよ。

この本は既刊で、コロナ禍真っただ中の中の作成だったため、満足に服をチョイスできず、化粧もできなかったという。

今回出ていた続編の新刊にはその辺が掘り下げられていたらしい……。次の文フリでぜひとも入手したい。新刊、買ってなかった。「2」って、続き物って、最初からは手が出しにくいんだよなあ。

『これも地獄と呼ばせてほしい』について

これは、ブースにあった宣伝ポップがとても目を引いて、購入を決意。なんて書いてあったか書こうとしたけれど、今カタログを読んだら、「エッセイストのスイスイとライターのしりひとみが、それぞれ(webで書いたら人生終わる)どこにも書けない本を作りました。」とある。

あ、そうか。ここであの宣伝ポップに書いてある事を書いたら、著書の人は人生が終わり、ネットが炎上し、故郷の森が燃やされて路頭に迷ってしまうのか。

たしかにそれだけ、けっこう大変なキャッチ文が書かれていて、それを見て購入を決意したんだよなあ。

端的に言えばそのキャッチ文、とある二人の有名人の出演していたネット番組を見て「私はメチャクチャむかついてしまった」と書いてあった。

で、僕はその有名人がとても好きで、その番組もとてもいいなと感動し、その番組で収録されていた場所に聖地巡礼までしたくらいで、だからこそ、あ、これはいいぞ、ムカついたということは、何かあるぞと思い、本を手に取ったのだ

で、読むと、その「メチャクチャむかついてしまった」という事が、なるほどなーと、すごく、よく、分かる。

前提になっている番組の事をそこまで知らなくても、その有名人二人の苦労を吐露した事に対しての違和感、違和感があるからこその深い理解、その理解を通り越して、やっぱりムカついている、その機微。

それが、とてもライトかつテンポの良い語り口で、すごく読みやすい。プロの表現者として、あちら側になれなかったことの「地獄」が、笑って共感出来て、しかもその考察も深い。そうだなあーと。

それを踏まえると、あの有名人二人の番組の、構造としての成功者の無自覚な一般人の切り離し、それを語った上での本人たちの抱える苦悩にたいして、切り離されたものとして、傷つくよなあ。

なるほどなー、文学フリマで出会える本だわ、ふんふふん、と思っていると、後半は著書の自意識の歴史からの、著者の現在の状況の話になっていくと……

「て、てめえ、セミプロじゃねえか! あっちの人間じゃあねぇか!」っていうくらい、著者は僕から見れば、ネット上で大成功を収めていた人だった!

その後半の(他分意図しない)ひっくり返しもおもしろい。

著者はもともと10代で文学賞を取り、成人後もネット記事がバズり、多くのフォロワーがいて、妊娠出来て出産できて、子供もいて、子育て記を一般商業本として流通させている。noteに固定読者が沢山いて、しかも、文フリに誘ってくれるような仲間もいる。

どっこが、地獄だあ! 同じじゃないか! あの著名人二人と、構造上同じじゃあねえか! と思いつつも、でも、そうなのだ。どこでも地獄なのだ。どこへ行っても地獄なのだ。

何者かになっても地獄で、つらくて、うまく行かない。

なにより著者がそう言っている。「ここも地獄と呼ばせてほしい」と。

その地獄の文章化、具現化、説得力がとても面白かった。これも、文学フリマだからこそ出会えた本、ネットには放出されえない文章なんだなあと思って、そこに自分の足を使って偶然ぶつかったように出会えたのが本当良かったなあ。おもしろかった。

両者二冊とも事故のように出会えた感じする。ネットに、自分に好きなものを検索していただけでは出会えない、文学フリマじゃないと出会えないのよなあ、こういうの。

事故率を高めるために、そして、てやんでえ

我が『ちんちん短歌』もそうでありたい。

その事故率を高めるために、一方でセミプロ的な部分――マーケティングちゃんとするとか、常日頃から営業かけているとか、清潔感のあるブースにするとか、目につくような表紙とか、話題性のある題材を扱うとか、そういうのも、ないといかんのだろうけど……。

うるせえ。

てやんでえ、という気持ちがあるんだよなあ。

好きなものを見せてえんだ。作りてえんだ。

手に取らないお前らが悪いんだ! 世間が悪い! 社会が悪い!

それくらいの気持ちで、私はちんちん短歌を作ってきた。

だけど姑息な事になあ……ウケも狙ってはいる。ちんちんなら、ウケるにちがいない、という部分。それは公共性だ。

マーケティングと公共性

実際手に取ってもらえるようになりつつあると、申し訳ない気持ちにもなっている。

俺、そもそも出会いアカウントだし、そもそもが、ちんちん短歌を使って女性と関係を持とうとしてやり始めた、という経緯があった。本業から切り離して、本名ではない偽名で活動しているし、世の中を偽って活動しているのだ。

そして、このままでは、応援されても、世には出ない。日の当たるところには出られない。出自が、公共性から遠い「てやんでえ」から始まっているからだ。

それでも本来はこういうものを出すのが、文学フリマという場なのかも、という葛藤もある。マーケティングから外れたところっていうね。

だけどなあ。

自分自身が文学フリマで、一番多いジャンルであった「小説」に惹かれなかったところある。なぜなのか。なぜか、手が出ない。

それは、自分には関係がない、と思ってしまうからか。

逆に言えば、僅かでも自分に関係のある物語だ、と思えるものが、表紙から、タイトルから、あらすじリード文から感じられれば。

その他者に「自分と関係がある」と感じさせる部分が、公共性であり、それを大きくしていくという行為がマーケティングなのか。

ちんちん短歌の新刊について

今回、「新刊はないのですか?」と尋ねられることもあった。

ああ、待ってくれている人がいるのか、新刊を。おお、と思いつつ……ただなあ、同じコンセプトで三冊あっても、買うのは難しいのではないか。

俺、逆の立場だったら、面白くても「3冊はな……」って思う。そこに公共性はあるのか。

逆の立場で今、自分が一番読みたい創作系はなにか、小説は何か。

今の自分に近い立場の人間の話が読みたい。極端な話、自分が主人公の話が読みたい。

今の自分ってなんだろうか。

・ちんちん短歌を作っている

・無職

・ちんちん短歌で女性と出会おうとしている

・お金がない

・SMに興味を持ち始め、ネットで人用の首輪を買おうとしている

うん。そんな主人公がいる小説だったら、読みたい。

というか、俺が描けばいいのか、そんな小説を。

というか、そうか、文学フリマで、創作とか小説とかより、エッセイや、自分にひきつけた研究、分析をしている評論をしている冊子に惹かれるんだなあと思った。

文フリだけではなく、「ああ、俺が今生きている(生きていた)時代の本だなあ」とか「あ、これは今、自分がいちばん知りたい(知ってた)事を深く教えてくれる本だ」とか、自分に結びついた表現・創作に、惹かれるのかもなあ。

だからあれか、ちんちん短歌の3冊目は、ちんちん短歌を作って出会い行為をしている主人公の小説に、新作ちんちん短歌が入っている構成にすればいいのではないか。

例えば万葉集は、ショートストーリーというか、この短歌のバックグラウンドの紹介文もあったりして。

現存する日本の最古級の、このスタイルを踏襲するのはいいかもしれない。

実際にちんちん短歌を作って出会って女性と喫茶店に行くまでの具体的な手口、プロセス、出会い男は何を考えているか、短歌を作るのか、みたいな小説だったら……、公共性がありそう。つまり、読んでくれそうな気がする。

次の文学フリマ東京38は5月

そうか、次の文学フリマ東京は5月か。そうか……。

がんばります。

ながくなりましたが参加しての感想でした。おわりでーす。

いいなと思ったら応援しよう!