【MODE CHANGE 2024】「BONXが実現する『AIと人が協働した現場業務改革』の青写真」

株式会社BONX(ボンクス) CEO室 事業開発 國生 啓佑氏からは「BONXが実現する『AIと人が協働した現場業務改革』の青写真」として、音声ソリューションとAIが連携した現場の未来が紹介されました。

就労人口減少という課題と、BONXが目指す未来

國生:本日は「AIと人が協働した現場業務改革」をテーマに、どのように私たちがその実現にトライしているかをお伝えします。

私はBONXで事業開発を担当しております。前職は日本マイクロソフトでBtoB向けエンタープライズSaaS企業との事業提携や事業支援に取り組んでいました。在職中は約50社を担当し、そのうち47社は主にデスクワーカー向けのサービスを提供していました。デスクワーカー向けは人事系や会計系、名刺管理サービスなど、多くのソリューションが既に存在し、環境も充実しています。

そこで気がついたのは、現場で働くデスクレスワーカー向けのサービスがまだ十分に整備されていないことです。建設作業員や介護ヘルパー、小売店員の世界には、多くの現場業務は課題が存在しています。その課題解決に貢献したいという想いから、3年前にBONXに加わりました。

特に建設業界では、左側の図に示されている通り、就業者人口が減少の一途をたどっています。また、右側の図にあるように、労働力の高齢化も進行し、現場で働く方の3割以上が55歳以上というのが現状です。この問題は他の業界でも共通しています。

次に示すのは、AIと人がどのように協働できるのかという我々の考えです。

突飛な画像に見えますが、これは私たちが目指す未来を表しています。AIの支援によって、人の生産性や創造性を高め、現場力を強化することを目指しています。ただし、中心となるのはあくまで人であり、AIはそれをサポートする存在です。

左図のように、すべての業務をAIやロボットで代替する世界はまだ先です。少なくとも5〜10年以内に実現するとは考えていません。現実的なのは、人が主役で、AIは必要なタイミングで情報やインサイトを提供する支援ツールとして機能する未来です。

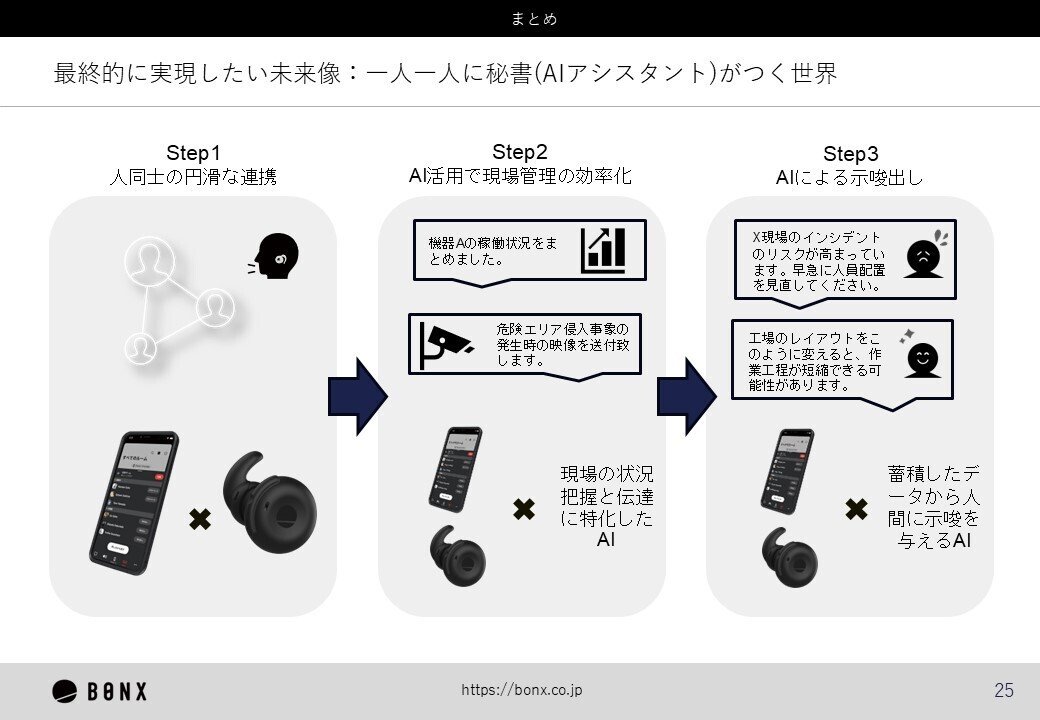

この前提のもと、私たちが最終的に目指すのは、すべての人に1人のAIアシスタントがつき、秘書のようにサポートする世界です。

現場革新への3ステップの挑戦

私たちは、今後の展開を3つのステップで考えています。ステップ1は、人同士の円滑な連携を実現することです。ステップ2は、AIによる現場管理の効率化です。こちらは、現在セーフィーやMODEと協力して進めているプロジェクトです。ステップ3では、AIによる示唆の提供を目指しています。より迅速かつ正確にリスクを察知し、対応できる未来を目指しています。これから順に具体例を踏まえて説明させていただきます。

BONXと提供ソリューション

その前にBONXについてご紹介させてください。私たちのミッションは、「チームの笑顔と未来をつくる」ことです。常に人々がチームとして協力し、笑顔を絶やさず、明るい未来を築くことを目指しています。

弊社は2014年に設立され、音声コミュニケーションツールの設計、開発、販売を手がけています。2017年に法人向けサービスをローンチしてからは、企業向けのサービスを中心に提供しており、現在もその路線を強化しています。

2023年には、NTTソノリティと強力な事業提携を結びました。NTTソノリティは、NTTグループの完全子会社で、NTT研究所の音声技術を社会に実装することをミッションとしています。これにより、私たちはハードウェア面での連携も進め、音声技術を活用した革新的なサービスを提供しています。また建設業界や交通インフラ企業にも導入されています。さらに、介護業界にもサービスを提供しており、幅広い現場の方々に利用していただいているのが特徴です。

私たちはデスクレスワーカーの方々と接する中で、多くの課題を見出してきました。これらの課題は複数のレイヤーに分かれています。例えば経営層の視点では、離職率の高さやDX(デジタルトランスフォーメーション)の進め方が不明確であったり、AIを業務にどう活かすかがわからない、生産性が上がらないといった問題があります。

現場では雑務に時間が割かれ、教育に十分な時間を確保できないといった課題が目立ちます。これらの課題を深く掘り下げると、コミュニケーションに多くの問題があることに気づきました。適切なコミュニケーションが不足しているために、結果として教育や業務効率に支障が出ているのです。

私たちのサービスは、従来のトランシーバーの問題である距離の制約、音声の混線、音質の問題だけではなく、PHS、内線、チャットアプリなどが抱えていたさまざまな問題を一挙に解決します。

具体的には、リアルタイムで500人が同じルームで円滑に会話できる「グループトーク」や「ユニットトーク」機能などが挙げられます。これらは非同期のコミュニケーション機能をサポートしており、チャットや録音、文字起こしデータが常に保存されるため、現場にいない管理者でもその場で何が起きていたかを簡単に確認できます。リアルタイムと非リアルタイムの両方で現場をサポートできるツールとなっています。

「音声の常時接続」がもたらす価値

ステップ1の「人同士の円滑な連携」に向けて、システム連携を進めており、特に「音声の常時接続」がもたらす価値を重視しています。従来の方法では、隣にいる人に伝えるべきことを後回しにして忘れてしまったり、隣にいない人に連絡する際には、電話か現場に行くという選択肢しかありませんでした。しかし、現場の監督者は忙しく電話に出られないことが多く、現場に行くのは移動の手間がかかるという問題があります。

こうした課題に対して、私たちは音声の常時接続を実現し、隣にいるかのようなスムーズなコミュニケーション手段を提供しています。これにより、現場でのコミュニケーションが大幅に改善され、生産性の向上、安全性の確保、そして教育効果の強化に繋がると考えています。

生産性の向上において、現場での移動距離の削減は非常にわかりやすい例です。例えば、大和鋼管様の工場ラインでの導入事例では、移動距離の削減から最終的な作業時間が約10%削減されました。また、あるゼネコン企業では、音声の常時接続を導入したことで、1日7000歩歩いていたところが3000歩削減されました。結果として、作業効率が大幅に向上しました。このように、移動時間の削減によって生産性を向上させることができるのが、大きなポイントの一つです。

もう一つの重要なポイントは安全性の向上です。問題が起きた際にすぐ情報を伝えられる安心感がもたらす「心理的な安全性の向上」と、実際に異常が発生した際、即座に情報を伝達できることが実現する「現場の安全性の確保」の2点が挙げられます。これにより、従業員が安心して働ける環境が整い、リスク対応も迅速に行えるようになります。

三つ目のポイントは教育効果の向上です。ゼネコンなどの現場では、経験の浅い若手が早期に現場での活躍を求められる一方、ベテランスタッフの数が不足しており、教育面での課題が指摘されています。BONX WORKを活用することで、若手スタッフがワンタップで「今の状況はどうですか?」といった質問ができるため、効率的にベテランスタッフの知識を得られます。現場の円滑なコミュニケーションが現場での教育効果向上に寄与します。

また戸田建設様では、必要な役割ごとにルームを設定し、適切な人とのコミュニケーションが取れる仕組みを活用することで、協力会社とのコミュニケーションの問題が解決できたという評価をいただきました。

ソフトウェアとハードウェアの最適化による相乗効果

ここまでソフトウェアに関するお話をしてきましたが、私たちはソフトウェアだけでは十分な解決策を提供できないと考えており、自社でハードウェアも開発しています。現在提供しているハードウェアには、主に二つの製品があります。

一つは「BONX BOOST」です。完全にワイヤレスの小型デバイスで、現在非常に人気のあるモデルです。特に建設現場や製造現場での使用が多く、現場作業の効率化に貢献しています。

もう一つは「intro Knot」で、こちらは小売業や介護業界などで多く利用されています。耳をふさがないオープンイヤータイプで、骨伝導方式の製品とは異なるアプローチを採用しています。ユーザーは周囲の音を聞きながらも、必要な情報をクリアに受け取れるという特長があります。

さらに今年12月にはm騒音環境に対応した画期的な新製品の発売を予定しています。私もゼネコンの現場で検証を行いましたが、コンクリートの打設作業や騒音が激しい場所でも、騒音をほぼ完全にキャンセルし、クリアな音声を提供できるデバイスとなっています。

AIやIoTを活用した生産性向上

ステップ2として進めたいのが、AIやIoTを活用し、生産性をさらに向上させることです。私たちのツールは、現場作業者の耳元に常に存在し、いつでも声を届けられる点が大きな特徴です。さらに、すべての会話データを自然な形で蓄積できるため、そのデータがAIの学習基盤となり、価値のあるインサイトを生み出すと考えています。

最近では、生成AIや関連技術の発展、さらにはIoTセンサーが現場で当たり前に使われる時代になっています。こうした社会背景を活かし、私たちは現場での会話データを蓄積し、そのデータをAIが学習することで、例えば「なぜこのインシデントが起きたのか」といった因果関係を明らかにできると信じています。

さらに、蓄積されたデータをAIが処理し、得られたインサイトをリアルタイムで耳から把握できるのが、私たちの提供価値です。これにより現場での意思決定や問題解決が迅速に行えるようになると考えています。AIとIoTを活用した未来の現場を、引き続きサポートし続けていきます。

MODE、セーフィーとの連携

現在、私たちはMODEやセーフィーといったパートナー企業と協力し、現場の効率化や安全性の向上に取り組んでいます。それぞれの取り組みについてご紹介いたします。

まず、MODEとの連携についてです。MODEが提供する「BizStack」は、さまざまなセンサー機器からデータを集約し、一元管理できるシステムです。

現場への通知手段は現在、ポップアップ通知やメールが中心であり、現場作業員が気づかない場合もあります。BONXの音声ツールを活用することで、異常が発生した際には音声でリアルタイムに通知が可能となります。これにより作業員はすぐに異常を認識し、現場へ駆けつけて迅速に対応することができるようになります。

さらに、音声を通じて現場の状況をリアルタイムで処理する機能の開発も進めています。

次に、セーフィーとの取り組みについてご紹介します。現在、非常にシンプルなソリューションから進めているところです。

セーフィーはクラウドカメラを提供しており、建設現場や製造現場などで広く活用されています。このカメラを使って、危険エリアを設定することが可能です。

例えば、「このエリアには入らないように」といった場所をシステム上で指定できます。もし誰かがその危険エリアに入った場合、その情報がBONXに音声通知として送られ、スタッフ間でリアルタイムにコミュニケーションが取れるようになります。これにより、AIが現場を監視し、即座に人に状況を伝えて対応する体制が整います。

現在、こうした取り組みを基に、さらに多くの議論を進めています。

蓄積データの活用

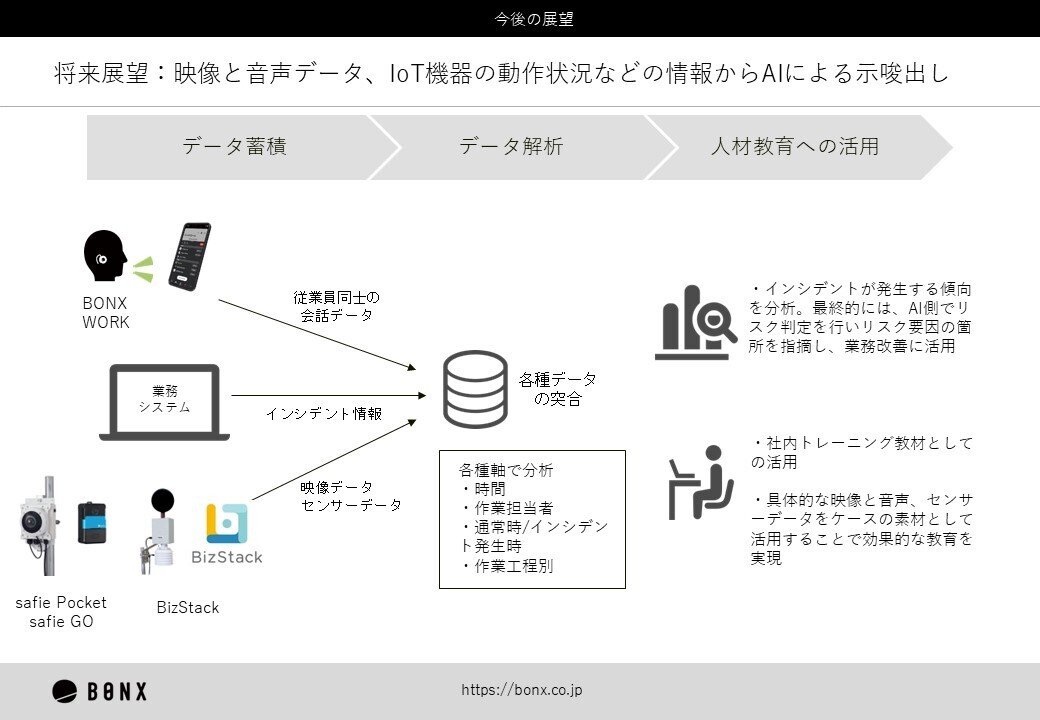

最後に、ステップ3として「蓄積データの活用」についてお話しし、このセッションを締めくくりたいと思います。冒頭でもお伝えした通り、私たちはさまざまなデータを蓄積し、その活用がこの取り組みの核心です。

BONXのツールを介することで従業員同士の会話データがすべて記録できます。また、業務システムからはインシデントや進捗状況などのデータを取得でき、セーフィーのカメラ製品「Safie Pocket2」や「Safie GO」、さらにMODEの「BizStack」からは映像やセンサーデータが集まります。これら多様なデータを統合することで、時間、担当者、インシデント発生時、作業工程別など、さまざまな角度から分析が可能になります。

具体的には、例えばインシデントが発生する傾向をAIが予測し「この作業員の配置を変更した方が良い」「この機器の設定を見直した方が良い」といったリスク回避の提案を得ることができます。このように、AIからのインサイトをもとに業務改善が可能になると考えています。

さらに、もう一つのポイントとして、インシデントが発生した際の状況把握があります。これまでは映像データで現場の状況を確認できましたが、その際の具体的なコミュニケーション内容までは追えませんでした。しかし、BONXを通じて音声データも記録できるようになることで、映像データと音声データを組み合わせて「どのようなコミュニケーションが事故に繋がったか」を正確に把握できるようになります。これにより、同様のインシデントを防ぐための人材教育やトレーニング教材としても活用できると考えています。

今後は、このようなデータ活用を通じて、現場でのリスク管理や業務改善に役立てていきたいと考えています。

私たちは最終的に「1人1人に秘書がつくような世界」を実現することを目指し、ステップ1と2を進めつつ、ステップ3に向けた議論も進行中です。特に、セーフィーやMODEとの新たな取り組みに関して多くの議論が行われていますので、ご興味のあるお客様はぜひお気軽にお声掛けください。

以上で私からの発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。