AIに聞いてみた「日経平均株価とドル円レートは本当に連動しているのか?」/外国為替とビットコインレート

2024/12/30外国為替とビットコインレート(日本時間朝)

先週末の米国株式市場の振り返り

欧州市場は上昇したが、米国市場は下落して取引を開始した。11月の卸売在庫速報値は予想よりも下回り、10年債利回りは4.59%台まで上昇。為替市場では1ドル157円台後半で推移し、WTI原油先物価格は70ドル台前半まで上昇。米国市場では、アップルやエヌビディアなどのIT主力株が売られ、エネルギー株の一部が原油価格上昇により買われた。

午後にかけて、VIX指数が前日比で10%以上上昇し、リスク回避姿勢が強まった。興味深いことに、人気配信ドラマシリーズの続編が期待外れと報じられたNetflixが下落し、米当局のメキシコへの渡航中止勧告を受けてカーニバルなどのクルーズ株も売られた。S&P500構成の全11セクターがマイナス圏に沈んだ。

AIに聞いてみた「日経平均株価とドル円レートは本当に連動しているのか?」

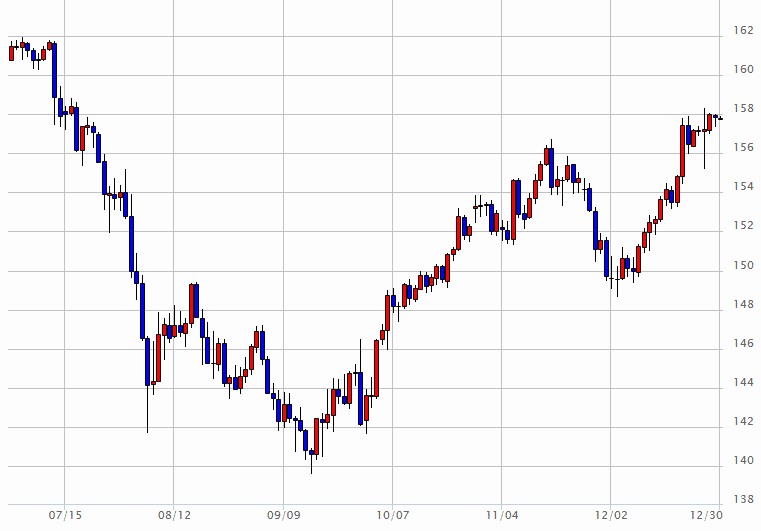

日経平均は、先週木曜日から上昇の気配を見せ始め、金曜日に一気に上昇し、4万円台を回復した。この上げの解説として言われたのが、「円安」傾向ということだが、書きチャートを見てみよう。両方とも、半年で合わせて表示している。最初以外は9月下旬頃から日経平均はレンジの域を出ていないが、ドル円はそれぞれの時期でよりはっきりとしてトレンドが見える。それほど、いつも連動しているようには見えない。子供にでも聞いてみれば分かると思うが、全く同じっぽいとは言わないかも知れない。しかし、半年分で1本のローソク足を描けば、ほぼ似た形状のローソク足になり面白いことになる。

以下は、AIを使ったチャート分析結果:

視覚的な比較:

期間: 両方のチャートは同じ期間の半年分のチャート

全体的な動き: 両チャートともに、最初は7月中旬から8月上旬に向けて下落傾向で始まり、その後上昇傾向に転じている。

下落の急さ: ドル円に比べ、日経平均株価の初期の下落がより急激かつ上昇転換がもたついている。

変動性: ドル円の方が、全体的に変動のトレンドが強い。

特徴的な形状の比較:

初期の下落: 両チャートとも、開始直後に大きな下落が見られるが、日経平均株価の方が下落幅が大きく、傾きも急です。

底値: 両チャートとも、9月上旬頃に底を打ち、その後上昇に転じている。ただし、日経平均株価の方が底値の期間が短く、急に上昇に転じている。

中盤の上昇: 両チャートとも、10月から11月にかけて上昇が見られるが、ドル円の方が上昇が緩やかで日経平均株価の方が変動を伴いながら上昇。

後半の停滞と上昇: 両チャートとも、12月に入ってから若干停滞し、その後上昇に転じていますが、1つ目のグラフの方が上昇が緩やかです。

相関度の判断:

上記の比較を総合すると、両チャートにはいくつかの類似点が見られる。

方向性: 全体的なトレンドとしては、下落から上昇に転じているという共通点がある。

時期: 底を打って上昇に転じるタイミングもほぼ同じ。

一方で、以下の違いが見られた。

変動幅: 日経平均株価の方が、変動幅が大きい。

下落の急さ: 初期の下落の傾きや幅に大きな違いがある。

これらの点を考慮すると、両者は完全に同じ動きをしているわけではないが、ある程度相関していると言える。

数値的な相関度を求める場合:

より正確な相関度を求めるためには、相関係数を計算する必要があり、一般的に、相関係数は-1〜1の範囲の値を取り、1に近いほど正の相関が強く、-1に近いほど負の相関が強く、0に近いほど相関が弱いと解釈されるが、今回の分析では、全体の概要把握を目的とし、画像の情報のみに基づくため、数値的な相関係数を算出していない。

時期相関度(推定)

🔷初期の下落 (7月15日〜8月中旬) 30-50%

🔷底打ち (8月中旬〜9月上旬) 50-70%

🔷上昇 (9月上旬〜11月上旬) 60-80%

🔷中盤の停滞 (11月上旬〜12月上旬) 20-40%

🔷後半の上昇 (12月上旬〜12月下旬) 70-85%

結論:

AIの分析結果はそのままではなく、若干表現を直した部分はあるものの、視覚的な比較と特徴的な形状の比較に基づくと、両グラフは50-70%程度の相関があると推測できる。大雑把に言えば、時期によって相関度は20%から85%と変化しているため、常に相関があるとは言えないものの、70%以上であれば、かなり相関の要因が認められるように思われる。特にサマーホリデイやアメリカ大統領選挙の時期は相関が低く、別のファンダメンタルの要因がそれぞれに影響していると思われる。

以下は1年前を起点に日経平均(青)とドル円(赤)で見ると、逆相関の場面も何か所か見られ、上下動のボラティリティーは異なるが、大まかにいえば、相関しているとも見える。

お金の動きは投資家、市場の需給と言われる投機家の都合や事情、ファンダメンタルとしての各産業の状況、政治状況、国際情勢、各種経済指標など多くの要因が絡んでいるから単純ではない。某経済テレビ番組でエコノミストが円安が進んだから日経平均が金曜日急上昇したみたいなことを言っていたが、月曜日の方がさらに円安なのに日経平均は下げている。いつも後付けの解説ばかりやっている。自分で取引していないことがばれている。ニュースは出た時点ですでに過去だから、言っていることを鵜吞みにして投資やトレードしても大金持ちにはなれない。

でも、上記の相関関係の傾向について、これだけ分かっただけでも、ぼんやりと考える以上の結果は出せることが判明した。今後は要因となる材料を細かく整理し、数値計算で分析できたらと思うが、多変量解析などをやってみれば面白い分析もできるように思われる。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

スキ、フォロー、コメントをいただければ、大変励みになります。

これからも思考シミューレーションの材料となるような内容を提供できればと思っていますので、よろしくお願いいたします。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

いいなと思ったら応援しよう!