「情報Ⅰ」試験を振り返る

先日、センター試験共通テストで新科目「情報Ⅰ」が初めて出題されました。

なにかと話題になってきた情報教育のマイルストーンである当試験を振り返ってみます。

実際の試験問題の概要

2025年大学入学共通テストでは大問が4つ。

・大問1

セキュリティ、計算問題、GUI設計などが出題。

情報技術者試験のテクノロジー系分野に近い設問ですが、新学習指導要領でしっかり取り上げられているGUIデザインのテーマには特色が出ています。

・大問2

レシートを題材にしたデータ構造やデータフローの理解、シミュレーションが出題。

データ利活用関連の実践的な設問でした。

・大問3

疑似プログラムによるアルゴリズムの問題。

設問の半分はプログラミングというより日本語で書かれた要件から仕様を読み取るもの。

コーディング自体はサンプル問題の形式に近い。この部分は情報Ⅰではあまり求めていないことの現れかもしれません。

・大問4

グラフの傾向や示唆を読み取るデータ分析の問題。

新課程では一通りの代表的なグラフ表現を履修しますし、昨今のデータ分析への注目からしても大きく設問を割いているのは納得です。

以上、全体的には新要領公開時のサンプルと比べてやや難しくなった印象です。

参考

・試験問題と解答

情報Ⅰ 問題全文|2025年度 大学入学共通テスト:朝日新聞デジタル

・2022年サンプル問題

(参考)試作問題等令和4年度までの検討状況 | 独立行政法人 大学入試センター

新学習指導要領についておさらいしておきます。

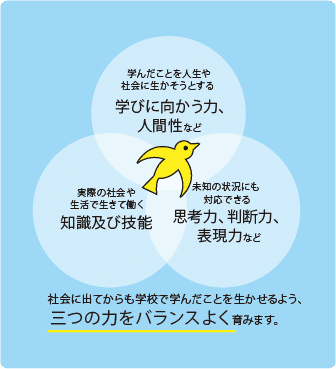

新要領では以下の三つの柱を目指して各教科が改訂・新設されました。

高校では2022年に全面施行されたので、2022年度に高1だった世代は新要領による大学入学共通テストを受ける初めての世代になったわけです。

「情報」教育が目指すもの

「情報Ⅰ」試験の話に戻ります。

試験問題を見たことがある方は「これはITっていうより"論理"だよね」と思ったかもしれません。

それもそのはず、情報教育が目指している根底は「プログラミング力」ではなく「プログラミング的思考力」なのです。

それがよく表れているのが小学校の授業なので、

ちょっと小学生になってみましょう🪄✨

・小学校

情報の授業では「スクラッチ」が有名です。

直感的な操作で実際にロジックを組んで動かす課題もあります。

Scratch - Imagine, Program, Share

その流れを受けてか、遊びながらロジックを学ぶという取り組みが子供向け商品でも広がっています。

プログラムすごろく アベベのぼうけん おどろきの上巻 | 佐藤 雅彦, 石澤 太祥, 貝塚智子, ダイスケ・ ホンゴリアン |本 | 通販 | Amazon

小学校の情報教育はこんな感じ↓

「プログラミング的思考」が強調されています。

もちろんロジカルなだけではダメで、パソコンの基本的な使い方やリテラシーがなければ情報活用はできません。

そこで、次は中学生になってみましょう🪄✨

・中学校

「(ITの)基本的な操作」を前提として

「情報モラル(リテラシー)」「情報手段の活用」を身につけていきます。

中学校にかけての計画は以下のとおり。文字多いな

「情報」の授業で何を学んだ?

さて、改めて高校生になってみましょう🪄✨

ここまでを振り返ると、新要領で言う「情報」はコンピュータシステムの文脈の「情報」とはちょっと意味合いが違いそうです。

ではここでの「情報」とはどういう意味なのでしょうか。

それも情報Ⅰの授業のなかに出てきます。

「情報」課程で身に付ける能力とは、上図の矢印の活動

つまりデータを操作し、解釈し、価値を受け手に届けるまでの一連の情報活用能力なのです。

2029年、新要領の世代が世に放たれる。

いよいよ大学生になってみましょう🪄✨

小学校から始まる一連の情報教育を履修してきて、2029年にはたくさんの大卒として社会人になります。

新要領の世代は世の中をどう変えていくのでしょうか。

(ここからは未来の話なので個人の感想)

言うまでもなく、学校で学んだからといって直ちに仕事に活きるかどうかは未知数です。

でも義務教育から全員が下地として学んできたことの意味は大きいはずです。

近い将来、新要領が意図している情報活用能力がビジネスの世界でも存在感を増すかもしれません。

今のところ、自治体の人材育成の世界では「データ活用」はDX人材の一類型になっています。データ利活用の所管はIT部門と一体になっていることが多いです。企画部門の系列に入っていることもありますが。

デジタルスキル標準 (METI/経済産業省)

これが一歩進んで、データ活用に特化したスキルマップやタレントマネジメントがされるかもしれません。

人事評価にDX関連が明記されているかどうかは自治体によると思いますが、例えばDXの項目が無いのにデータ活用に関する項目は明記されるようになるかもしれません。

先のデジタルスキル標準でいえば、ビジネスアーキテクトという抽象度が高い類型を分解して情報活用能力がもっと掘り下げられるなど。

「データ利活用」「EBPM」は一定の運用を経て少しずつ姿を変えつつあるように見えます。

そんなポスト・データ利活用のひとつの姿がITとデータの分離だと思います。

自治体でもデータフローやデータモデリングから業務をとらえる活動ができたら夢が広がります。

最後はちょっと飛躍してしまいましたが、このような新世代のビッグウェーブには期待しています。

とりあえずは新世代の「義務教育レベルの知識」とギャップを起こさないように、受け入れ態勢を作っていきたいですね。