(17)MTF図の基本情報 ━━ MTFを見ればレンズ性能がわかるか?

レンズ性能を推測するメーカー公表の情報のおもなものには、①仕様表(スペック表)、②レンズの構成断面イラスト図、③MTF図がある。

この3つのレンズ情報の中で、私たちがレンズの結像性能を判断または推測できるのは③MTF図だけである。

以下の(図・1)が代表的なMTF図だ。図の曲線や種類などについては後ほど詳しく話をするが、とりあえずMTF図とはこんなものだということを知っておいてほしい。

縦(コントラスト)と横(像高)の目盛りと4本の曲線から構成されているのが一般的なMTF図

MTFはコントラスト特性をもとにして結像性能を定量化

結像性能の良いレンズであるための条件のひとつは、被写体のコントラスト(明暗の様子)をできるだけ忠実に描写再現することだ。解像力よりもコントラスト、と言い切る人もいる。

高い解像力があるのにコントラストの低いフラットな描写よりも、解像力はそこそこだけど優れたコントラスト特性を発揮している描写のほうが良い、というわけだ。

どれだけ優秀なレンズであってもレンズを通った光(像)は、さまざまな収差や回折現象、フレアーなどの影響を受けてコントラストが低下してしまう。コントラストが低下した画像は、微細な被写体を写したとき、たとえば遠くにある木々の細い枝などがボケたようになって見分けがつきにくくなる(ピントが合ってないという意味ではない)。

おもに、収差 ━━ これについては別章で詳しく話をしたい ━━ などの影響でコントラストの低下をまねき、結果的に解像力の乏しい画像になってしまうからだ。

逆にコントラスト性能の優れたレンズであれば、クリアーで解像力をそれほど損なわずにシャープできめ細かな描写の画像に仕上がるというわけだ。

そのレンズのコントラストの特性、描写の傾向を定量化してグラフ化したのがMTF図である。

MTFでは空間周波数を高周波と低周波に分けて表示

MTF(Modulation Transfer Function)が、レンズの描写性能(いくつかの空間周波数のコントラスト再現性)を定量化してグラフ図にしたもの。

レンズを通して結像した画像が、画面の中心部から周辺部までどれくらい、どのように変化したかを表しているのがMTF図だ。

ただし、レンズの結像性能を評価するときの「指標のひとつ」と考えてほしい。MTF図からレンズ性能のすべてがわかるわけではない。

MTFの基本は、空間周波数とレンズ描写性能の関係をイメージしやすいように、オーディオの音の周波数特性(高い音域が高周波、低い音域は低周波)を画像に置き換えている。

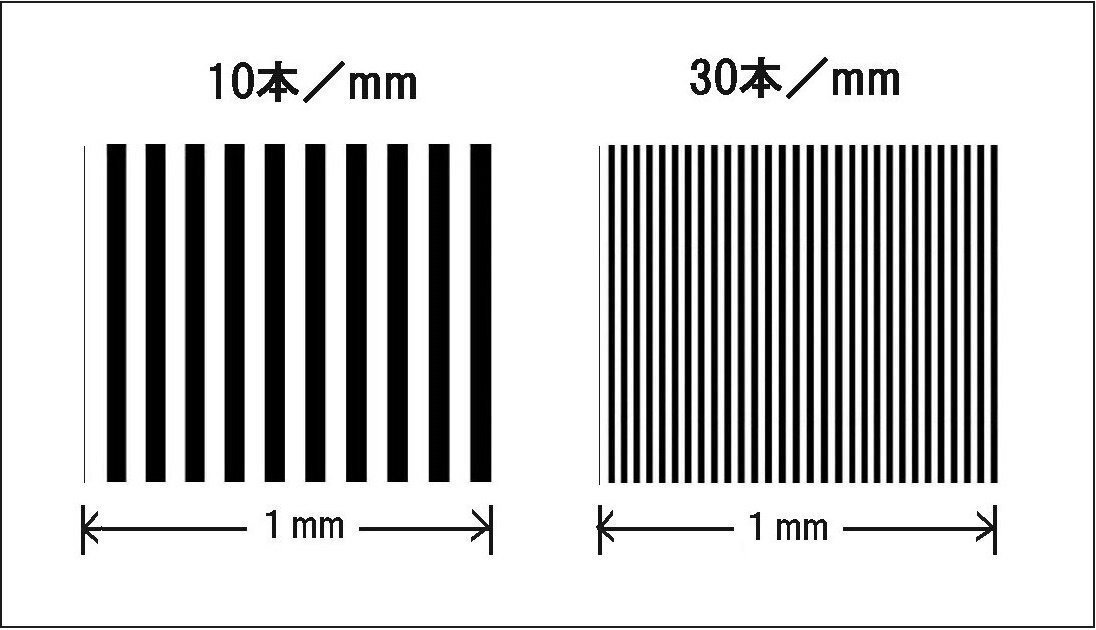

1mm幅の中に黒と白の縞模様が何本あるか、つまり高周波ほど黒白の本数が多くなり、低周波では黒白の本数が少なくなる。それを空間周波数「何本/mm」と表している。

以下の(図・2)は、空間周波数が10本/mmと30本/mmのイメージ図である。きめ細かな像を高周波(30本/mm)、粗くて大きな像を低周波(10本/mm)と考えることもできる。なお、MTF図の空間周波数は10本や30本と決まっているわけではなく、mmあたりの本数は各メーカーやレンズの種類などによって異なる。

空間周波数のイメージ図、黒と白のラインが1mm幅の中に10本と30本が等間隔に並んでいる

10本/mmが低周波の空間周波数、30本/mmが高周波の空間周波数ともいえる

たとえばの話をすると、遠くに見える木々の細い枝や小さな葉っぱなどの被写体は高周波成分となり、1mm幅あたりの本数が多いことと同じと考える。太い枝や大きな葉っぱや近くにある大きな被写体が低周波成分となり1mm幅の本数は少なくなる。

それら異なる周波数成分の被写体像が、どれくらいのコントランスト(白黒模様)を保って描写再現ができているか、それをグラフ化して図にしたものがMTF曲線である。

空間数端数の10本/mmと30本/mmを並べて、同じようにコントラストを低下させると(図・3)のように(イメージ図だけど)黒線がぼけて「境目」があいまいになってくることがわかるだろう。とくに高周波の30本/mmは少し低コントラストになるだけで「解像力」が低下してくる。

仮に、上をコントラスト100%として、中が約60%のコントラスト、下が約30%のコントラストになり、低コントラストになるほど黒と白の境目が曖昧になって、すなわち解像力が低下することに

MTF図を見れば、レンズのヌケの良さだとか解像力、画面のどこのあたりで、どんな収差が目立ってきて、どの程度の結像性能が低下しているか、などがわかる(というのだが、残念ながら私にはソコまで詳しくはわからない)。

レンズの客観的な結像性能を知るにはMTF図しかない

MTF図のコントラストの様子などを読み込めば、レンズの描写性能(結像性能)の様子がほぼ想像できる。ただし図を読み込むにはそれなりの知識が必要だし、仮に読み取れたとしてもそのレンズの描写性能の全体像がわかるわけではない。

しかし現在のところ、レンズの結像の性能や描写の傾向を知るには、メーカーが公表しているMTF図を読み込むしか方策はない。メーカーは他にも定量化した図や数値をたくさん持っているのだが(スポットダイヤグラムや球面収差図、空間周波数MTFやデフォーカスMTFなどなど)それらはどのメーカーも非公開だ。

公開されているMTF図だけではユーザーにとっては多少、物足りないところもなくもないが、いろいろと制限はあるがほぼ脚色なしでストレートに定量化されたレンズ情報である。

MTF図はレンズを通した被写体像のきめ細かさの再現性とコントラストとの関係をグラフ化したものであって、解像力チャートを写しそれをベースにしてデータ化しグラフ化したものではない。

ややもするとレンズの性能を評価するときに「解像力」を重視する傾向があるようだが、解像力の高いレンズが優れた描写性能を備えているとは限らないというのが、いま定説になりつつある。

解像力よりも微妙なコントラスト(明暗差)によってモノの質感が表されるとされている、という考えがMTF図の基本となっている。

MTF図の仕組みの基本を知る

MTF図は、縦軸にコントラスト、横軸に像高、そして空間周波数の異なる数本の曲線で構成されている。

横軸の像高は、以下の(図・3)のように像面の中心点から四隅までの斜め線の長さを表している。イメージサークル(像面の四隅に外接する円)の半径が最大像高。この像高ごとのコントラスト再現性を見れば、画面の中心部から周辺部までの様子がわかるということになる。

最大像高はフルサイズ判では約21.6mm、APS-Cサイズ判では約13.5mm(※)となる。フォーサーズ判はセンサーサイズが17.3mm×13.0mmなので最大像高は約10.8mmとなる。

(※注・APS-C判は画面サイズが幾種類かあるので、ここではその平均値を計算して像高を約13.5ミリとした)

MTF図の横軸の像高は画面中心点から画面四隅までの距離(イメージセンサーの外接円の半径)、フルサイズ判の最大像高は約21.6ミリ、APS-C判の最大像高は約13.5ミリ、

図にはないがフォーサーズ判の最大像高は約10.8ミリとなる

縦軸はコントラストの度合いをあらわしている。縦軸の上になるほうがコントラスト(白黒模様)の再現性が良く結像性能に優れていることになり、下にいくに従ってコントラスト再現性が低下して結像性能が劣る(黒白模様が曖昧になってぼやける)とも言える。

レンズは通常、画面中心部に比べて周辺部にいくに従って収差の影響などもあってコントラストが低下し、その結果、結像性能も劣り解像描写力も低下してくる。曲線はだんだんと右肩下がりにカーブするのが一般的な傾向である。

とくに広角系レンズでは周辺部で収差の影響が顕著に出てきて右肩下がりの傾向が強まる傾向がある。

曲線は「レンズの結像性能 ≒ 解像力 ≒ 収差の影響」をあらわしたパラメータであるから、これを読み解くことで「レンズ描写の特性やクセ、解像描写力」の一部がわる。と、されているのだが、読み解くことはそう簡単ではない(じつは私にもよく理解できない部分も多くある)。

MTF図の構成や名称はメーカーによって異なる

さて、MTF図の曲線は、各メーカーとも多くのレンズは2本の曲線をペアにして2組4本のラインで構成されている。空間周波数(本数/mm)の少ない2本と、本数/mmの多い2本の2組のラインで構成されている(図・6)。レンズによっては空間周波数を3組6本のラインでMTF図を構成しているメーカーもあり(図・7)、特殊な例として4組8本という多ラインのMTF図を公開しているメーカーもある。

(※ 10本/mmや30本/mmのラインの詳しい説明は次の章で説明する)

2組4本のMTF図

3組6本のMTF図

MTF図を読み解くということは、すなわち2組4本や3組6本の空間周波数ラインの様子(曲線の様子)を見極めることになる。

追加の説明をしておくが、各メーカーが公表して私たちが見ているMTF図というのは、縦軸にコントラスト横軸に像高の図に、コントラストの変化曲線で作られた「像高MTF」ともよばれるもの。

その他に、縦軸にコントラスト横軸に空間周波数(本数/mm)の図にコントラストと解像力の変化の様子を曲線にして表した「空間周波数MTF」や、縦軸にコントラスト横軸にピント位置のズレ量を図にして、指定した空間周波数のコントラスト変化をグラフ化した「デフォーカスMTF」などもある。しかし、それらのMTF図は私たち一般には見ることができないので、ここでは詳細などは省略する。

ともかく、メーカーのレンズ光学設計者はMTF図のほかにも光学データを詳細に、リアルタイムに検討しながら一本のレンズを完成させているということだ(この他にも収差図やスポットダイヤグラム図などなどたくさんのレンズ光学情報を参考にしている)。

私たちが参考にできるMTF図の、空間周波数の曲線についての解説は、さらに話が長くなるので次回に持ち越したい。

(17)MTF図の基本情報-MTFを見ればレンズ性能がわかるか?

https://note.com/thisistanaka/n/n734d10afd6ff

(18)MTF図の意味を知る-図のどこを読めばナニがわかるか?

https://note.com/thisistanaka/n/n3658303714d6

(19)MTF図を読むときの注意点-MTFを見ればレンズ性能がわかるか?

https://note.com/thisistanaka/n/n30a7ada7d30d

(20)MTF図の補足情報-MTFを見ればレンズ性能がわかるか?

https://note.com/thisistanaka/n/nf97453c370e7