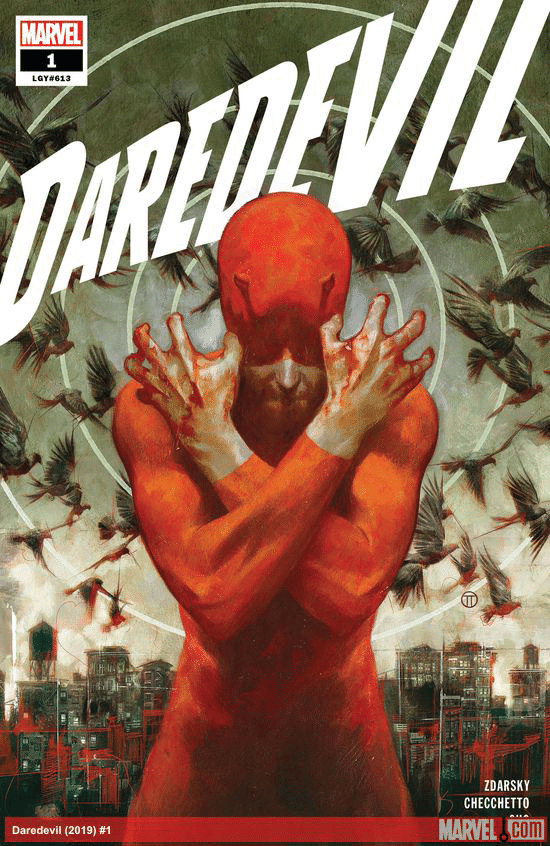

目的も意味も否定されて、それでも闘うヒーローを描く「デアデビル(2019)」

「スーパーヒーローなんて馬鹿馬鹿しい」と思ったことがある人は割と多いんじゃないかと思う。よく言われる「特撮卒業」の話題しかり、世間ではスーパーヒーローものというジャンルを「ちょっと幼稚なもの」として扱う風潮があることは否めない。

人類が何百年もかけて築き上げた司法制度でもってして解決できないような犯罪を、派手な衣装を着た個人が簡単に解決してしまう、というのは確かにちょっとご都合主義ではあるなと思うし、そこに善悪の概念が絡むと話はさらに単純に思えてしまう。同じ「暴力」という手段を持ちながら、片方は善玉、もう片方は悪者というレッテルを貼り、善玉であるヒーローがやったことは何故か世間で許され歓迎される。あまりに主人公に都合が良すぎる構図のステレオタイプな「スーパーヒーローもの」を思い浮かべて、幼稚なものだと思ってしまう人は決して少なくないはず。

そんな「スーパーヒーローものは"お約束"ありき」という問題に真っ向から切り込み、あろうことかヒーローを全否定してしまった作品こそ、チップ・ズダースキーによる「デアデビル」である。

主人公マット・マードックは、幼少期に交通事故から老人を救おうとした結果、トラックの積荷であった放射性廃棄物を頭から被り失明してしまう。その代わり彼の視覚以外の感覚は異常なほどに研ぎ澄まされ、常人の何倍も優れた感覚を手に入れた。ボクサーである父親がマフィアのいざこざに巻き込まれて殺されたことをきっかけに、マットは正義の道に目覚める。成長した彼は修行を積み、昼は弁護士として法で悪を裁き、夜はヒーロー「デアデビル」として犯罪と闘うことになる。

ヒーローとして悪と闘うデアデビルのたった一つのルールは「殺人を犯さない」というものである。「悪を捕まえるのは自分の仕事でも、それを最後に裁くのは法であるべき」という法の番人としての側面と、「人間は誰も神にチャンスを与えられている」という厳格なカトリックとしての側面、二つの面からマットは殺人を忌み嫌い、どんなに激しい暴力で敵を倒しても命を奪うことだけは絶対にしないというルールを決めていた。

そんなデアデビルが、偶然のミスで誤ってチンピラを殺してしまうことからこの物語は幕を開ける。

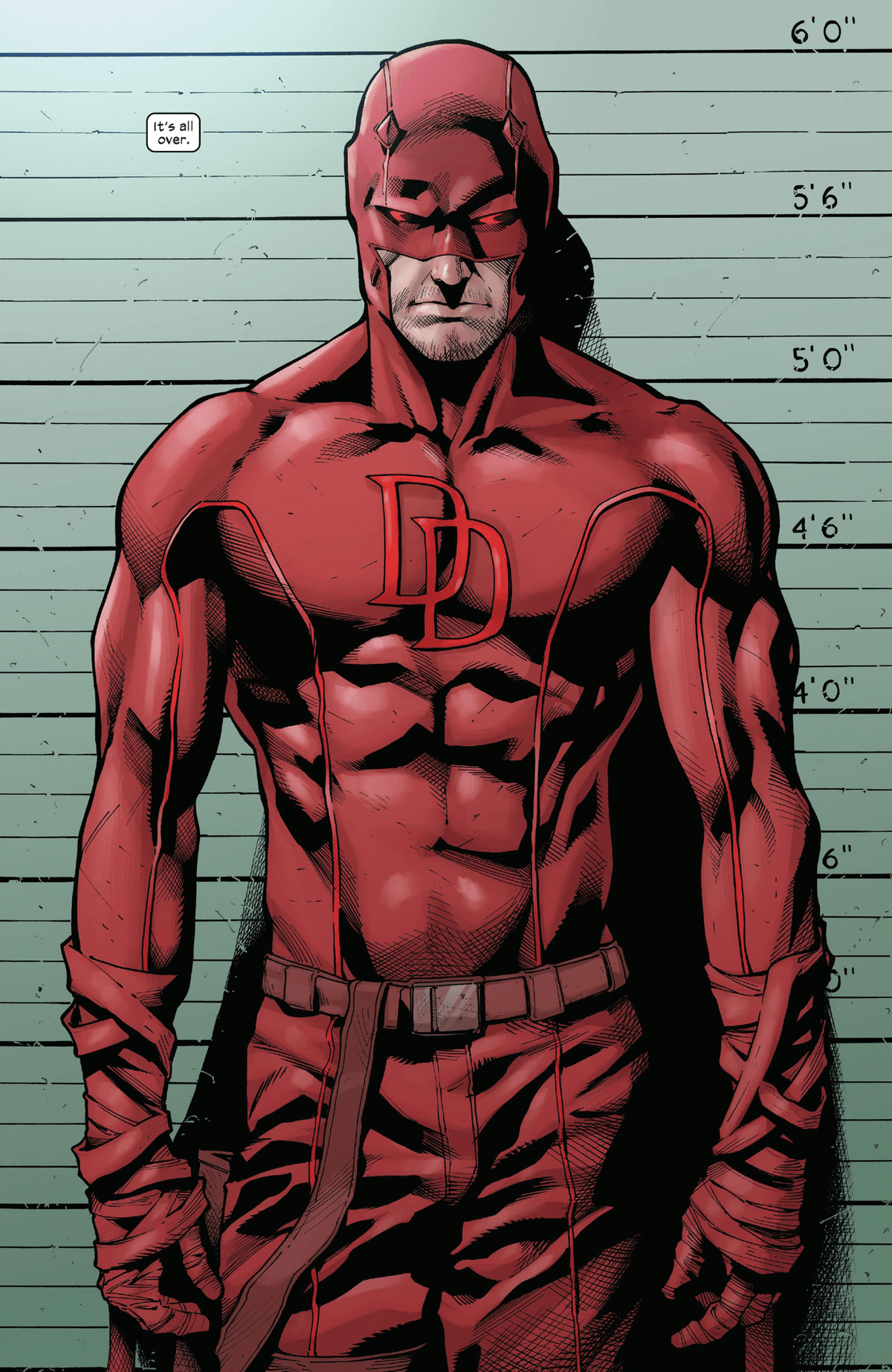

「不殺を誓うヒーローは絶対人を殺さない」というヒーローもののお約束を、ただ「ミスった」という理由でいきなり破ってしまう衝撃の展開の後、デアデビルは殺人の罪を問われて警察に追われることになる。その姿は「派手でかっこいいスーパーヒーロー」ではなく、「タイツを着て暴力を振るう異常者」となってしまった。

現実の人間はミスをするし、暴力に善も悪もない。ヒーローものの世界の見えないルールを全部取っ払い、現実の世界に連れてきてしまうのがこの物語の面白さだ。

自身の罪を償いより正しい方法でのヒーロー活動を模索するため、マットはさまざまな困難に立ち向かう。

「ミスしないようにもっと訓練すれば」「普通の人と同じような刑務所で罪を償えば」「いっそのこと法は無視して、自分で新たな法を考えて自治区を作ってしまえば」

さまざまな方法を模索するデアデビルだが、結果としてこれらの考えは全て失敗してしまう。いかなる方法を用いても、社会にスーパーヒーローが存在して許される理屈はない。現実の社会に生きる我々からしたら当たり前なことを、このシリーズは3年間かけて丁寧に説明し、スーパーヒーローものだから許される理屈を完膚なきまでに叩き壊してしまった作品なのだ。

物語終盤、デアデビルはこの世の悪の全ての原因である悪魔と闘うために自ら死を選び、地獄へと向かう。このぶっ飛んだ結論も、現実的な目線でヒーローが社会に貢献する道を模索して、そして失敗する過程を描いた本作にとって「結局ヒーローものは抽象的でぶっ飛んだフィクションの理屈で蹴りをつけないと成り立たない」という意図があるのかもしれない。

あの世でのデアデビルはそれまでの赤いスーツとは打って変わり、純白のコスチュームに身を包んでいた。その姿はまるで血を洗い流したかのようであり、物語序盤の「人を殺した」という罪が、マット自身の死を持って償われたというメタファーだろう。そのままデアデビルは地獄で悪魔と対峙し、道連れになって物語はフィナーレを迎えた。

だけど、これでいいのだろうか。この作品はスーパーヒーローものなのに、スーパーヒーローものの理屈を否定して終わってしまった。この物語は結局何を伝えたかったのか。その答えはこのシリーズの最終回で描かれるデアデビルの「復活」にある。

最後の闘いの末に死んだと思われていたマットは、実は過去の記憶と超人的感覚を失った形で転生していたことが物語の最後に明かされる。葛藤と罪に塗れて血みどろの闘いを繰り広げていた記憶は消えて、力を持っていることの責任もなく、盲目の神父として働くマットの姿はまさに幸せそのもの。スーパーヒーローの存在に意味はないし、ヒーロー本人さえもその活動で苦悩していることを描いてきた本作にとっては、まさに結論とも言えるエンディングだ。

スーパーヒーローなんて必要ないし、ただの呪い。マットはやっと「デアデビルでいること」から解放され、幸せに生きていくことを許された。

しかし最後の2ページで状況は一変。街に出た転生マットは偶然路地裏でチンピラが市民を襲うのをみると、突然能力が覚醒し、近くの警棒を拾って路地裏へと消えていく…

スーパーヒーローなんていても意味はないし、社会システムの前では個人は完全に無力だ。相手が誰であろうと暴力を振るうことは許されないし、ましてや覆面を被った一個人なんて論外。ヒーローは社会の悪だし、その暴力は本人さえをも蝕みボロボロにしていく。

この物語はスーパーヒーローの理屈を完全に破壊した。マット個人も「転生」という無茶苦茶な理屈で暴力の鎖から解き放たれた。それでもデアデビルは闘い続けてしまう。

意味が見出せなくても、終わりがなくても、目の前の1人を助けずにはいられない。本作が見せてくれたのは、そんな現実的で究極のスーパーヒーロー像だった。

このシリーズ、ありがたいことに一巻の日本語版が発売されているのでおすすめ。解説書もついてて非常に読みやすいです。二巻も発売予定らしいよ。