「ジャズの名盤」なるものを50枚(+α)、とりあえず聴いてみた(批評じゃなくて)感想

どうも。

この2週間弱くらいですかね。「せっかくサブスクあるんだから、もっと楽しんでみよう」と思ってですね、実験して遊んでみました。

やっぱ、なんて言うんでしょうね。サブスクないときだったら、たとえば日本のロックも、最近のようには聞けてなかったと思うんですよね。お金のしばりがあるときは、やっぱり自分の表向きのイメージのもの、やっぱ洋楽のインディ、もしくはそれに類するものになっちゃいますよね。それが、サブスクで定額でたくさん聞けることによって、前だったらやれなかったようなことができるようになっています。

今回はこれを、ここの領域で試してみる事にしました。それが

ジャズ!

まあ、とは言ってもですね、「ジャズ」ってこれまで、人生で何回か試してるんですよ。特にNHKいた時代はですね。ただ、そこでねえ、ジャズ・マニアの先輩がいて、その人がちょっと僕、苦手だったんですよね(苦笑)。その人に話のネタ作るために勉強して僕の好きなポイント話しかけても、なんか上から目線で話されて。その人は”純ジャズ”みたいな感じをすごく出すタイプでですね。

あとはその前に、一時期、親戚関係になってた人でロックからフュージョン行った人がいたんですけど、この人とも音楽の話が合わなくなって。なんか、こういう、ジャズにとって不幸な体験があったがために、なんか近寄れなくなってたんですね。

でも、「そうした体験からももう20年以上の月日が経つし、聴いて勉強になってプラスにもなるだろうから、この際、聴いてみるか」という気になってトライしようとなった次第です。

あと、さらにいうと、ロックがアルバム主体に作る時代って1966年くらいからなんですけど、「それ以前の10年くらい前は、”アルバム・アーティストはジャズだった”」という事実に気付きましてね。たとえば50年代とか60年代前半に「ロックなんてガキの音楽」と思っていた音楽通はジャズをアルバムで聴いていたわけで。そう考えたときに「その頃の音楽マニアになったつもりで聞けたりしないかな」。そう思って、興味を持った次第です。

で、選盤もしやすくなってたんですよ。こないだここで「ヒップホップの名盤100選」やったでしょ?あれと同じ要領で、グーグル検索で1ページめに出てくるジャズのオールタイムのリストを独自集計して、自分で50位出して作ってみたんですよ。

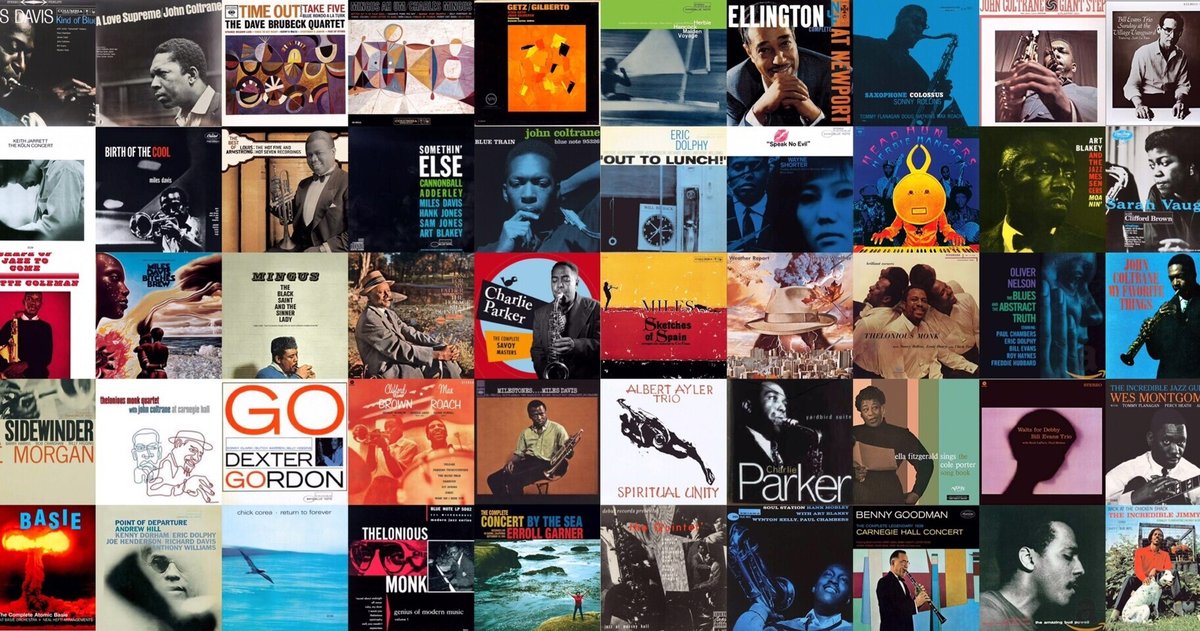

そしたら、こんな並びになりました。

はい。こんな感じですけどね。

これ、左上から右下までの目線の動きが順位そのままです。名前を言っていくと

Kind Of Blue/Miles Davis

A Love Supreme/John Coltrane

Time Out/Dave Brubeck

Ah Um/Charles Mingus

Getz/Gilberto

Maiden Voyage/Herbie Hancock

Ellington At New Port/Duke Ellington

Saxofone Colossus/Sony Rollings

Giant Steps/John Coltrane

At The Village Vanguard/Bill Evans

Koln Concert/Keith Jarret

Birth Of The Cool/Miles Davis

Hot Fives And Hot Sevens/Luois Armstrong

Somethin’ Else/Cannonball Addery

Blue Train/John Coltrane

Out To Lunch/Eric Dolphy

Speak No Evil/Wayne Shorter

Headhunters/Herbie Hancock JW

Moanin/Art Blakey

Sarah Vaughn With Clifford Brown

Shape Of Jazz To Come U5/Ornette Coleman

Bitches Brew/Miles Davis

The Black Saint And The Sinner Lady/Charles Mingus

Song For My Father/Horace Silver

Savoy/Charlie Parker

Sketches Of Spain/Miles Davis

Heavy Weather/Weather Report

Briliant Corners/Thelonius Monk

The Blues And The Abstract Truth/Oliver Nelson

My Favorite Things/John Coltrane

The Sidewinder/Lee Morgan

Carnegie Hall/Coltrane & Monk

Go!/Dexter Gordon

Clifford Brown & Max Roach

Milestone/Miles Davis

Spiritual Unity/Albert Ayler

Yardbird Suite/Charlie Parker

Sings Cole Porter/Ella Fitzgerald

Waltz For Debbie/Bill Evans

The Incredible Jazz Guitar/Wes Montgomery

Atomic Basie/Count Basie

Point Of Departure/Andrew Hill

Return To Forever/Chick Corea

Genius Of Modern Music/Thelonius Monk

Concert By The Sea/Errol Garner

Jazz At Massey Hall/The Quintet

Soul Station/Hanl Mobrae

Carnegie Hall/Benny Goodman

Amazing Bud Powell

Back At The Chicken Shack/Jimmy Smith

こんな感じですけどね。

今回は「これらのアルバムがどう」ではありません。これらを聞いたことで、「僕自身にとって合いそうなジャズは何か」、これを探すことを主題におきました。僕みたいな素人が作品の価値語っても、やっぱそれはおこがましいとも思うので。

では、要点つかんでざっと語っていきましょう。

①マイルス・デイヴィスは全キャリア追ってもいいくらい、好き!

まあ、これは、今回の聞き込み以前にすでにそうでしたけど、さらにこの思いは強くなりましたね。

この人はジャズのイノヴェーターって言われ方しますけど、聴いてみて改めて思ったのは、マイルスって「実験的かもしれないけど、ものすごく聴きやすい」んですよ!これは、本当に驚くべきことですね。こういうとこ、すごくビートルズとかボウイとかレディオヘッドみたいです。

基本、すごくメロディックなんですよね。そして、すごく「強調したいもの」をわかりやすく持ってくるというか。彼は、その1位になった「Kind Of Blue」っていうアルバムで、「モード・ジャズ」というの築くんですけど、これも文章説明でいくら読んでもチンプンカンプンなところ(ごめんなさい)を、聴くだけで直感的に「かっこいい」と思わせる、曲の完成度が高いというかね。

僕の解釈だと、それまでのジャズって、アドリブをするための前提の「曲」というものがあって、楽器のソロもそれに則った形でやられていたというか。これは僕もNHKの時代にジャズの公録の番組のAD毎週やってたからわかるんですけど、申し訳ないけど、ひとつの曲から、ひとりひとりのソロを順番に待っていって、ソロが終わるとお約束の拍手をお客さんにさせる係やってたんですけど、正直、退屈だったんですよね(苦笑)。なんかすごく弛緩してたというか。

でも、モードの場合って、元になるものがワン・フレーズとか1音とかで、そこからアドリブ作っていくから、「アドリブが曲」みたいになってる(合ってるのかな?)んですけど、マイルスの場合、それがすごくわかりやすくて。あと、モード・ジャズがルールとして使う7つのスケール(音階)の活かし方ですごく楽曲として面白くなっているというか。やっぱ長年、ポップ・ミュージック的な聴き方してるんで、どうしてもそういう「曲構成」に耳が行っちゃうんですよね、演奏じゃなくて(苦笑)。

そのラインでいくと、「Kind Of Blue」もいいですけど、そのあとの「大2期黄金クインテット」って言われてた時代のメンバーだった人、ハービー・ハンコックの「Maiden Voyage」とかウェイン・ショーターの「Speak No Evil」も好きな感じでしたね。

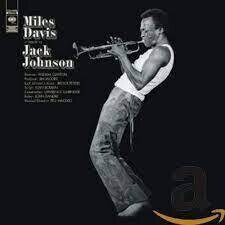

あと、60年代末からはロックやソウルの影響を受けた音楽やるわけですけど、僕は上に入ってる「Bitches Brew」よりも

その次のアルバムの「Tribute To Jack Johnson」。ここでのエレキギターの使い方のセンスがロック的にもメチャクチャ、かっこいいんですよ。「ああ、ガレージ・ロックのよさ、わかるんだな」って感じがして。音がすごくゴツゴツしてるんですよ。あと、その次の「On The Corner」ってアルバムにはスライ&ザ・ファミリー・ストーン的なベースライン大活躍だし。80sまでいくとマイケル・ジャクソンとかヒップホップにまで近づきますからね。こんなに時代に器用に対応しつつ、その中のエッジの強い部分をポップに表現するの、天才的にうまいなと思いましたね。

②コルトレーンも、やっぱいい

さらにジョン・コルトレーンもやっぱいいですね。会社員の頃にジャズかじった頃にコルトレーンも、代表作は抑えてるんですけど、この人の場合、プレイが圧巻というか「力強くて、かつ、すごい速い」から、一発でわかるんですよね。この人から放たれる旋律そのものがメチャクチャ強いというか。

あと、キャリアがあとの方になると、プレイだけじゃなく、コンポーザー的な要素が芽生えてくるというか。混沌としたリズムと共にすごくムーディになるんですよね。上のリストで2位に入っている「至上の愛」もそうだし、あとそのアルバムの前の年(1964年)かな、「Live At Birdland」ってアルバムも今回聴いたんですけど、そこでその雰囲気がすでにあるし。なんかアラブとかアフリカの音楽のエッセンスみたいなんですけどね。そういうとこもすごいなと。

③編曲家的な人に魅かれる

あと、今回のリスニングで僕が「いいなあ」と思ったのが

チャールズ・ミンガスですね。ジョニ・ミッチェルとも共演したことがあることでも有名な。この人、ベーシストなんですけど、バンマス的な作品作る際に、コンボのコーディネイトとかアレンジがすごくいいんですよね。ホーンのアレンジとか、そのときの和音、コードの感じとか。その上のリストに2枚入っている「Ah Um」(1959)「The Black Satan And Sinner Lady」(1963)、両方とも気に入りました。

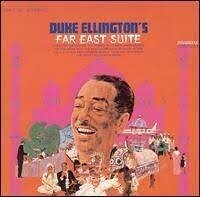

この人は師と仰ぐ人が、1930年代のスウィング王のデューク・エリントンだったんですけど、このエリントン、上のリストにも50年代の作品が入ってますけど

上のリストに入ってない、ミンガスとエリントン、さらに名ドラマー、マックス・ローチの60年代の共演盤聴いて、それがリズム的にすごくスリリングかつ入り組んだことしつつ、かつわかりすくてすごいんですよ。これに触発されたのかエリントン

この60年代の後半に、70歳近くなった時に出した「Far East Suite」、これがもう「スイング王」の域を出たジャズの進化系になっててすごく面白かったです。

④ピアノの鍵盤は強く叩く人が好きらしい

あと、プレイヤーの好みとかって、そんなによくわかってなかったんですけど、ピアニストは鍵盤強く叩く人が好きなんだな、ということがわかりました。僕、実家がピアノの先生なので、ピアノの音って思い入れがあってですね。

それで特にいいなと思ったのが

キース・ジャレットですね。その上のリストに入ってる「ケルン・コンサート」っていうライブ盤は、その鍵盤打ち付ける手がすごくカタルシス感じましたね。あと、セロニアス・モンク、エロール・ガーナーの上のリストに入ってるのは好きな感じでしたね。

逆に、そんなにピンとこなかったのがビル・エヴァンス。ちょっと、繊細な感じが僕には強くて。ただ、僕がそうしたプレイの良さにまだ気がついていないだけだと思うので、優劣をはかるなんて恐れ多いことはしませんが。

⑤古のレジェンドは、やっぱすごい

あと、ジャズ草創期の人たち、1920年代から活躍するおなじみのルイ・アームストロングとか、バップを生んだチャーリー・パーカーとかに関しては、やっぱその歴史に残る価値を感じましたね。LPより前の時代の人で、コンピレーションの形じゃないと全盛期の音、残ってないような人ですけど、録音状況の悪さを一切感じさせない、スムースかつパワフルなプレイ聴くと、「えっ、これ、20年代とか40年代の録音じゃなかったっけ?」と錯覚に陥るくらい、タイムレスなんですよね。スイング王のベニー・グッドマンのライブ盤にもそれ感じましたね。「古い時代だから入り込めない」じゃなくて、その「古い時代に圧倒的な存在」ということだったんだろうなと思いました。

⑥フリー・ジャズはものによるな

あと、マイルスのモードの時代のすぐあとに、フリー・ジャズのブームが60年代の前半に来ます。これ、ロック・ファンでも刺激が強いからなのか、結構好きな人、多いんですよね。

で、今回、僕もトライしてみましたが、オーネット・コールマンとエリック・ドルフィーは好きな感じでした。

オーネットはもう20年くらい前からいいと思ってたんですけど、エリック・ドルフィーは今回の収穫の一つでしたね。リストに入っている「Out To Lonch」は特に。オーネット同様に、前衛的だけど、全体の調和は取れてて聴きやすさは感じたんですよね。

だけど、リストにも入ってるアルバート・アイラーとかはちょっときつかったかなあ。

フリー・ジャズって

このピッチフォークの60sの名盤選にもたくさん入ってたんですよね。ここに入ってるサン・ラーとかセシル・テイラーとかも試したけど・・・。将来的に好きになるかもしれませんが、時間はかかるでしょうねえ。

⑦ソウル・ミュージックの影響はやっぱり離れられない

これがシメですけど、やっぱり僕の場合、根っこに60s、70sのソウル・ミュージックがあるので、そことのリンクを感じるものは好きですね。

ひとつはやっぱりヴォーカルものですね。

上のリストにも入ってるサラ・ヴォーン、エラ・フィッツジェラルドはやっぱり素晴らしいですね。二人とも、音程の高低の音域とコントロールが抜群ですね。とくにサラの突然下がる低音。あれ、テクニカル的にすごいですね。

50年代といったら、R&Bの世界だとまだ初期で、ルース・ブラウンとかラヴァーン・ベイカーみたいな女性シンガーの時代ですけど、サラ、エラあたりを聞いちゃうと、そういう初期R&Bレジェンドの女性シンガーでさえ小粒に聞こえます。やっぱり、この当時、ジャズシンガーって選ばれた上手い人がやってた感じだったのかな。かのマーヴィン・ゲイもずっとジャズシンガーになりたいと願っている人でしたしね。

あと、「ソウル・ジャズ」と言われてたあたりのサウンドも好きですね。リー・モーガンの「サイドワインダー」とか、ジミー・スミスのオルガン・ジャズとか。このあたりはやっぱり、影響隠せないかなと。

・・・といった感じでしょうかね。

今回の体験を機にジャズを今後聴くようになるかは・・・

正直、わかりません(笑)。

ただ、「常時」でなくても、たまに手が伸びるようになる気はしてるし、今回、「良いと思った」と書いたアーティストなんかは聴くようになる気がしているし、それが自分の批評になんかの形で生きればなと思いました。

あと、コンテンポラリーなジャズで話題の作品が出た時に、今回のリスニングが役立てばいいかなとも思ってます。