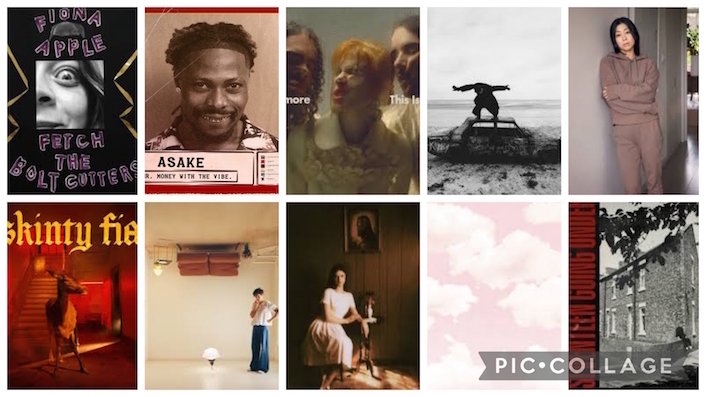

2020年代前半のベストアルバム 30〜21位

どうも。

では、2020年代ベスト、引き続いていきましょう。今度は30位から21位です。

こうなりました。

30.Seventeen Going Under/Sam Fender (2021)

30位はサム・フェンダー。これも今のロックが大きく変わった点のひとつと言えるかもしれません。2020年代に入って、いや、もっと言えばアークティック・モンキーズ以降と言っていいと思います。この国における最大のロックスターがバンドでなくソロシンガーになっています。それがこのサム・フェンダー。しかも繰り出すサウンドはブルース・スプリングスティーンに強く影響を受けたアメリカンなサウンド。こういうと驚くかもしれませんが、歌っているのは彼の故郷、工業都市で知られるニューキャッスルの労働者のセンチメント。この辺りはオアシス、アークティックと根っこは同じ。しかもサムの場合、スプリングスティーンと言ってもそれはもっぱらキラーズ経由。「Mr Brightside」をイギリス史上最大のヒットにしたブランドン・フラワーズに激似の声でそれを歌うからこの文脈でもファンつかめるんですよね。あと、エド・シーラン以降、この国の大衆がソロ形式に慣れていたところもあって。このセカンド・アルバムがバカ売れしたのはそうした歴史背景がありますが、本作、さらにこれのライヴ盤を聴いてください。サクソフォンの鳴り響くファストなロックンロールに熱くなりますよ。

29.Glow On/Turnstile (2021)

29位はターンスタイル。2021年の夏以降に突如ブレイクを果たした彼らに、今やもうすっかり少数派になっていたいたように見えたアメリカのパンク。キッズが湧きました。何せエモ・ブームが去ってからも10年経ってましたからね。このボルチモア出身の5人組、「新世代ハードコア」と言われていたので聞いてみたら、そのサウンドは「オフスプリングmeetsジェーンズ・アディクション」の趣き。どっちかというと90sのオルタナティヴ・ロック系のラジオで流れていた古き良きオルタナティヴ・ロックを思い起こさせるもの、という、いわばパンクロックをその根っこに置く良質なロックに対しての原点回帰を思わせるもの、という感じに僕は捕らえましたけどね。ピッチフォークの時代になって、こういうやんちゃにフィジカルに体が動くタイプのインディ・ロックに関して死に体になっていたところは正直ありましたからね。ひとつの反撃ののろしかなとも。その後、「アメリカのロック代表」みたいな形でフェスにも頻繁に登場していた彼ら。その成果が次のアルバムあたりではっきり出たら面白いと思うんですけど、なかなか次が出ないので首を長くして待っているところでもあります。

28.Preacher's Daughter/Ethel Cain (2022)

28位はエセル・ケイン。2022年の前半に突如現れたトランスジェンダーのロックシンガー、エセル・ケイン。アメリカ南部の厳しい宗教一家に生を受け、そこで自らの性の不一致に気づいて苦しみ、それを音楽の結晶として

昇華。そうしたとこが話題でリリース当初から話題でした。ただ、自主レーベルからのリリースで、サウンドの方もゴス系のロックという、同時代的に他に何の接点もない感じのものであったから、「これだと売れないかな」とも思っていました。ただ、カルチャーやファッションのメディアが彼女のことを無視せず、話題が口コミで広がっていくうちにロングヒット。一躍、次世代の活躍がもっとも期待できる存在にまでなりました。曲の方はある意味王道なゴス・ロック。一方できらびやかで晴れやかなクランベリーズのようなドリームポップもやりながら、メインとなるのはドラムレスの、長尺の荘厳な自己告白の数々。これがとにかく重くはあるのですが、天性のメロディ・センスと背徳意識の苦悩の末に紡がれた言葉と真摯な思いの説得力で聴き手をグイグイと引っ張りこみます。ジム・モリソンやイアン・カーティスの現代版になれる可能性を秘めた新たな背徳系カリスマだと思います。

27.Harry's House/Harry Styles (2022)

27位はハリー・スタイルズ。彼の「ハリーズ・ハウス」が入りました。2020年代のポップ・ミュージック界におけるMVPのワン・オブ・ゼムは間違いなく彼でしょうね。前作で歩みを進めた世界一のポップスターのスターダムへの王手を、このアルバムからの先行シングルとなる「As It Was」のグローバル特大ヒットでかけて、続いてアルバムもメガ・ヒット。ついにはグラミー賞の最大賞、アルバム・オブ・ジ・イヤーまで獲得したわけですからね。世紀のアイドル、ワン・ダイレクションの一番人気のポジションからこのアルバムでは、より本格的なポップロック・スターに見られ方がガラッと変わりました。サウンドの方も80sリバイバルからシティ・ポップ、フォークまで、インディ・ミュージックとポップのクロスオーバーで人気のところを存分にこなした、極上の良質ポップ作になりました。この手法は2024年にサブリナ・カーペンターにも継承されたやり方でもあり、新たなポップの雛形として完全に定着させましたね。ただ、その始まりは厳密にはここじゃないです。それがどういうことかは順位を追って行けばわかります。

26.Skinty Fia/Fontaines D.C. (2022)

26位はフォンテーンズDC。彼らのサード・アルバム「Skinty Fia」が入りました。ロックファンにしてみればMVPのバンドはもうフォンテーンズですね。2019年のデビュー以来、とにかく外しがない。アイルランドというロックのレーダーから外れた地域から順調にすくすく成長。初の全英1位(この前もテイラー・スウィフトが急遽アナログ売ってなければ1位だった)を獲得したこのアルバムでは、アイドルズが先鞭をつけた「ポストパンク世代新型ロックンロール」の波から一歩はみ出て、ヘヴィでかつ大型のスケール感のあるロックを展開。「ズシリと重量感のあるジョイ・ディヴィジョン」と言った趣のサウンドは、まるでアークティック・モンキーズが2013年にブラック・サバスのヘヴィ・リフに着想を得て特大ロングセラー「AM」を作った時以来の、アリーナ規模と批評性の両方の需要を満たすロック・アルバムとして実を結んだと思います。これだけでもかなりの到達点ではあるんですけど、むしろここからがスタートであったことは後に分かることになります。

25.BADモード/宇多田ヒカル (2022)

25位は宇多田ヒカル。もちろん「BADモード」です。これが出た2022年の僕の年間ベストの11位。あの年、ピッチフォークがこれを年間の31位にしたのが話題になりましたが、その他にも3媒体がそれよりもさらに上の評価をしていました。そういうことが日本のアルバムで起こったことは前例になく、その意味でもここにランクインさせるのに値する作品だと思っています。この背景としてはプロデューサーにフローティング・ポインツやAGクックと言った、世界の音楽マニア垂涎のエレクトロ界隈のトップ・プロデューサーを起用し、それに見合うだけの内容を展開できたことにあると思いますが、僕も見立てだと彼女が「Fantôme」の頃からトライし続けてきた、トラディショナルなシンガーソングライター・スタイルが全面に押し出された上でのエレクトロ、といった趣の立体的な楽曲構造、これが実を結んだというか、世界でもありそうでなかなかない境地に達した後いうか。普通、「電子音の上に曲が乗る」感じなんですけど、彼女のはあくまで曲が強く主役としてあって。こういうの感じさせるのビリー・アイリッシュとか、そう多くはいませんね。

24.Being Funny In A Foreign Language/The 1975 (2022)

24位はThe 1975。10年代後半から、ことロックでの人気バンドといえば、彼らですよね。その中で今作はそこまで最高傑作扱いはされているとは思わず

リリース当初も、「そこそこ評判は良い」という感じでしたけど、蓋を空けてみれば「About You」だったり「I'm In Love With You」「Oh, Caroline」など人気曲は結構出てて長く聴かれた印象はあるんですよね。セカンドとかサードの頃に感じた「アルバムで名盤を作ってやろう」みたいな野望に満ちた作風でなく、コンパクトに良い曲を集めたリラックスした作品だと思うのですが、その肩の力の抜けさかげんが良く出てると思います。一曲ごとのクオリティでいえば歴代でも上位に入ると思いますからね。あと、ロックスターとしてのマティの舌禍事件なりテイラー・スウィフトとのロマンスといった音楽以外の実生活でのドラマ、こういうのが意外と人に語り草にされてしまうものなのですが、そうした相乗効果もあって思い出される運命にある作品でもあると思います。

23.This Is Why/Paramore (2023)

23位はパラモア。表向きにはわかりにくいですけど、これはすごく大事な作品だと思います。「形式としてのエモ」を2013年のセルフ・タイトルで脱して17年の「After Laughter」でポストパンクに急接近。不倫、離婚の泥沼を経験した後のヘイリー・ウイリアムズのソロでレディオヘッドやオルタナティブR&Bを通過して、それらの総決算としてパラモアに戻ってきた。古くからのファンが望むようなわかりやすいパンクロックとしてのパラモアはそこのはないけれど、よりダークにメロウにファンキーに進化した、正真正銘の唯一無二のエモーショナルなロックのひとつの到達点になってます。あと、この少し前くらいから、ビリー・アイリッシュ、フィービー・ブリッジャーズ、アーロ・パークスといった、今現在のインディ・ガールズたちのリスペクトが寄せられるようにもなっていて。そうした女の子たちを妥協を一切せず、背中で引っ張るヘイリーの後ろ姿のカッコ良さが際立つ作品でもあります。

22.Mr.Money With The Vibe/Asake (2022)

22位はアシャケ。2020年代という時代は、R&Bがアメリカだけのものではなくなったことが明らかになりつつある時代だと僕は捉えています。その新しい担い手の一つがKポップの韓国であり、もう一つの勢力がナイジェリアや南アフリカを中心としたアフロビーツ。アメリカの業界がヒップホップばかりに注力して一部の売れっ子以外熱心にR&Bを育成しなくなってきたことで生まれたことだと思っていますが、新興の勢力としてはこういう機会を逃さない手はありません。アフロビーツの主役としてはバーナ・ボーイやウィズキッドなどがすぐ思い浮かぶかと思いますが、彼らがどちらかというと旧来のアメリカの業界的なやり方でビッグになってきているのに対し、地元ナイジェリア、さらにイギリスのシーンで強いこのアシェケは、よりアフリカン・スタイルに根ざしたアプローチで異彩を放ってますね。中でもこのデビュー・アルバムは、それこそ70〜80年代に「アフロビート」と呼ばれていた生演奏スタイルのアフリカン・ファンク・ビートを、DJスタイルでシームレスにつないでいく流儀がすごく新鮮でしたね。ローカル色の強いプロミティヴな伝統的な音楽を進化させていくのにこういうやり方があるのかと僕は驚いたし、それこそ、ことさらグローバライズ化による薄味化を懸念するような人たちにこそ聞いて欲しい。アフロビーツもいろんな発展の可能性があると思いますが、ここを拠点に派生していくものに僕は期待したいですね。

21.Fetch The Bolt Cutters/Fiona Apple (2020)

21位はフィオナ・アップル。今や彼女もケイト・ブッシュやシャーデと並ぶ「三年寝太郎」というか、動き出す瞬間こそがレジェンダリーなアーティストになっていますが、2020年代に彼女がアルバムを出したことそのものが象徴的ですね。何せ世の中はビリー・アイリッシュやラナ・デルといったダークなポップ・カリスマ、フィービー・ブリッジャーズやミツキといったサッド・ガールズの時代。セレブな女性ポップスターじゃ自身の価値観が満たされないと感じる女の子たちの疎外感が可視化されるようになったそのタイミングで、90sにそうした路線をいち早く切り開いたパイオニアが戻ってきたわけですから。ただ、当の本人がそういう流れとは一切お構い無く、あくまで自分のやりたいことだけ表現するのに徹底してるのが「この人はそうじゃなきゃ」って感じで面白いですけどね。この8年前に出た前作「The Idlers Wheel〜」の流れを受け継ぐ、もはやサウンドがどうとかそういう次元を超越した、彼女の生身の肉体全身で表現した「人間力」に極限に迫っているというか。一人の個人の表現力としては、ちょっと叶う人、思いつかないですね。幕開けの年にこれを出したのみで、残りの20年代、また長い沈黙に入りそうなことには個人的に共感できないんですけど、犬の世話と裁判ウォッチングほどほどにして音楽に早めに戻ってくることを期待したいです。