沢田太陽の2021年間ベストアルバム 10-1位

どうも。

では、いよいよ、沢田太陽の2021年間ベスト・アルバム。今回がいよいよトップ10です。

画像は、いつもはジャケ写、ランダムに並べるんですけど、トップ10はストレートに、もう見たまま、これが順位です。

今年は、こうなりました!!

はい。素晴らしいアルバムばかりです。では、早速10位から紹介していきましょう。

10.Valentine/Snail Mail

トップ10、まず10位はスネイル・メイルのセカンド・アルバムです。2018年のファースト・アルバムも僕は大好きでその年の13位にしてましたが、晴れてトップ10入り。あの頃、リンジー・ジョーダン(本名)はまだ10代で同期デビューのサッカー・マミーと共にインディ・ロック・ガールズの先駆け的存在となっていました。「ただこの子たちすごく才能あるけど受け皿あるのかな」と実は心配してたんですけど、3年経って、ビリー・アイリッシュやオリヴィア・ロドリゴが爆発的に売れる世の中においては、彼女みたいにインディで活動してても注目は集まるもので、全英35位、全米61位と商業的にもかなりのステップアップとなりました。この本作ですが、「きわめて正統派なトゥイー・ポップ(インディ・ギター・ポップ)」という趣きから一転、彼女いわく「コンフォート・ゾーンを破った」、楽曲的な幅の広がった一作となりました。素朴さ、純真さがストレートだった前作から一転、リンジーなりのグランジだったり、メランコリーなメロディ・ライン、さらにはシンセやストリングスを使い曲の表情はぐっと豊かになりました。加えて、若くして音楽業界に入ったことで受けた戸惑いや孤独を告白したリリックも、より曲の訴求力を高めています。頑張りすぎて声がかすれてポリープできちゃったみたいですけど、それもひとつの勲章というか。インディ・ガールが遠回りしながらも葛藤と戦いながらも生身の彼女なりのロックンロールを体得し道を切り開く姿をこれからも見たいですね。

9.Drunk Tank Pink/Shame

9位はシェイムのセカンド・アルバム。彼らもスネイル・メイル同様2枚目でして、ファーストが僕のお気に入りでした。2018年の年間ベストでこちらは12位。あのときにもう一息でトップ10に入れず、「次もよければ今度はトップ10」と思ってた2組が順調に成長して見事それを達成する姿を見るのは、僕もかなりうれしいものです。彼らが2018年に出てきたときのイメージといえば、アイドルズやフォンテーンズDCとともに、どちらかというと「ロックンロール再興」のイメージだったんですけど。その当時にロンドンの「So Young Magazine」が彼らの拠点のサウス・ロンドンのシーンが熱いと報じ始めたんですよね。「このシーン、どうなるかな」と見守っていたら、今年はこれまで語ってきたようにスキッドやドライ・クリーニングあたりの「ポストパンク四天王」が一気に台頭して、ややもすると先駆だったシェイムが、めでたく全英トップ10にも入ったのに忘れ去られそうな事態になってて僕も焦ってます。シェイムも今回のアルバムで、かねてからのザ・フォールからの影響に加え、特にXTCですね、すごくひねくれた変則的なカッティング・リズムの曲が増えて彼らなりにポストパンク色は濃くはなったんですけど、僕が惚れたのはやっぱり「クラッシュがエコー&ザ・バニーメンの曲を歌った」みたいな、荒くれた猪突猛進なロックンロール的熱さですよ。ここを生かしていけばシーンがどうなろうと独自路線で生き残っていけるし、大衆性もあるからUKロック全体だって引っ張っていけると思います。

8.We're All In This Together/Dave

8位はデイヴ。今やイギリスでは文句なしのナンバーワン・ラッパーですよね。来年のレディング・フェスティバルでも初日のヘッドライナーが決まってます。僕、このデイヴは2019年のデビュー作のときから大好きで、そのときも8位に選んでます。そして、そのアルバムがマーキュリー・プライズまで獲得して、そしてこのアルバムもリリースと同時にイギリスのSpotifyのトップ10を収録曲が独占するくらいに売れましたからね。彼、なにがいいかって、朴訥としてブリティッシュ・アクセントによるフロウもいいんですけど、それ以上にやっぱり「ラッパーとして言いたいことに溢れてる」。その感じが心打つんですよね。すごく真面目で。イギリスにおける黒人社会の現実と苦しみを哲学的に語り、アルバムのラス2の曲は必ず女性視点から暴力問題を描いた大作ラップをするという、フェミニストだったトゥパックがやりたくてもそこまでやれなかった彼個人の様式美まであって。そんな彼はいつもリリース週は評判いいんですけど、なぜか年間ベストで敬遠する批評家がいましてね。おそらく、エミネムみたく、トラック選びにそこまで凝らずあまりストリート色のないベタな泣きのバラードみたいなものをサンプリングするセンスゆえなのかなとも思うのですが、今回のアルバムでは、それこそ彼自身の先祖の故郷でもあるナイジェリアのアーティストたち、それこそ全米トップ10出したウィズキッドとも共演してるわけだし、それ以外にもジェイムス・ブレイクとも今回数曲で組んでるし、トラック的にも着実に成長を見せています。ラップの姿勢がぶれない限り、彼のイギリスでのキングは揺らがないと僕は思ってるし、他の国の人も聞くべきです。

7.Glow/Turnstile

7位はターンスタイル。アメリカは東海岸の真ん中らへんにありますメリーランド州ボルチモアの5人組ハードコア・パンク・バンドです。まあ、よく「ハードコア」と呼ばれるんですけど、別にマイナー・スレットとかデッド・ケネディーズみたいな聞こえ方をするわけでもなく、僕にとってはクイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジのストーナー・メタルという呼称並みに謎なものです。むしろ、90sの、「メジャー・レーベルが契約したタイプのオルタナ」に近く、イメージとしてはジェーンズ・アディクションとオフスプリングの中間みたいなイメージ、つまり「90sオルタナ・リバイバル感」が強いんですけどね。ただ、単にそれだけで、今年の世界のロック界での大躍進が起こったとは僕も思いません。このバンド、何がいいって、曲のひねりのセンスがいいんですよね。シンセとかパーカッションのフックで曲に緩急つけたり、1曲の曲中で展開がガラッと変わったり。そういう変化球を、かなり技術的に安定した演奏でガッチリ聞かせるんですよね。曲調も攻撃的なファスト・チューンで押すかと思ったら、メランコリックなミディアム〜スローも事前に操れて。フー・ファイターズやグリーン・デイでさえ50代にさしかかった現在、アメリカのインディのシーンからこうしたメジャーシーンでも通用しそうな大物が台頭してきたというのは非常に心強いです。本作も全米30位まで上がってますけど次作、次々作でトップ10とか、へたしたら1位あるんじゃないか。それくらいの力はあると感じさせますね。

6.Call Me If You Get Lost/Tyler, The Creator

6位はタイラー・ザ・クリエイター。これはもう、2021年のアメリカのヒップホップじゃ文句なしに最高傑作と呼んでいいんじゃないかと思います。それと同時に、2015〜16年のアメリカのR&B/ヒップホップ界が迎えた歴史的大豊作、あのときのユーフォリアと創造性を5年経過してもしっかり継承できている随一のラッパーのように思います。ケンドリック・ラマーの2017年の「DAMN」以降の長き不在と、トラップとエモ・ラップの極度の商業化による均質化。あと、2010s随一のヒットメイカーのドレイク、カニエの創作の勢いが以前ほどじゃなくなったこともあるでしょう。もう、2016年頃のようにシーンは見れなくなってますが、タイラーに関してはそこからの進化を着実に遂げ続けてますね。10年ほど前に出てきた時は「良質だけど堅実すぎてキャラほど面白くないな」と思ってたんですけど、2019年の「IGOR」でかなりアヴァンになって僕も噛み砕くのに時間かかったくらいだったんですけど、ここではそのイノヴェーションが少しこなれてわかりやすくなりつつも、ミニマルなファンクからボサノバ、ジャズまでが入り乱れた、聴いてて展開の予想が全くつかないトラックの斬新なコラージュ感覚も、彼自身の野太い低音ヴォイスを変幻自在に操ったフロウの聞かせ方も進化してて。今現在のビルボードのトップ10に入ってくるヒップホップの曲の中で、これひとつだけが明らかに異彩を放ってます。ケンドリックには早く戻ってきて欲しいですが、その穴を埋める活躍を、ここ3年の彼が見事に果たしてくれてると思いますね。

5.Hey What/Low

5位はLOW。現在のUSインディ・ロック界の最強夫婦です。この人たちの音楽との再会も、2021年の僕には大きかったですね。約20年ほど前、「サッドコアの代表格」として台頭した頃にすごくハマっで来日公演まで言ってるんですね。その頃は比較対象がエリオット・スミスとかで、「悲しげな歌を歌うインディ・シンガーソングライター」のイメージだったんですね。で、その後、彼らへの注目が僕の中でちょっとおろそかになってたんですけど、2018年の前作「Double Negative」が大絶賛されてたのをその年の年間ベストの季節に知って。それで今回は最初から注目してたんですけど、ぶっ飛ばされましたね。これ、言うなれば「シューゲイーザー賛美歌」。荒涼としギター・ノイズが鋭角的なグリッチ・ノイズと交錯しながら美しい暴力的な騒音を鳴らす中、アラン・スパーホークとミミ・パーカーのふたりが一糸乱れぬ流麗なハーモニーを磨き抜いた美しい旋律と共に紡ぐんです。各曲、どんな方向に振ろうが実験的なエッジも、大衆的でさえある普遍の美の調和が乱れないんです。特にミミのアルトの美声の艶は昔から絶品です。こんな崇高な芸術表現ができる夫婦が、ミネソタ州のダルースという中規模都市で、そこらの「ちょっと風変わりな感じの夫婦」みたいな佇まいで細々生きてる感じがなんか粋だなというかね。ひもとけば彼ら、スティーヴ・アルビニ、デイヴ・フリッドマン、ジェフ・トゥウィーディーという錚々たる名匠たちとコラボしてきて、今、Bon Iverの電化を導いた奇才BJバートンとのケミストリーで、50代にして開花中です。

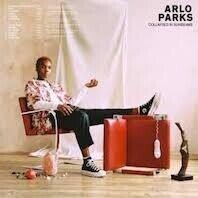

4.Collapsed In Sunbeams/Arlo Parks

4位はアーロ・パークス。僕からしたら、2021年の最優秀新人は文句なく、まだ弱冠22歳の彼女ですね。アーロ、黒人なのでR&Bと思われがちですけど、「現在最高のインディ・ロック・アンセムが書ける天才ソングライター」だと僕は解釈してます。だって、彼女の音楽のテンプレート、まんまレディオヘッドの「イン・レインボウズ」以降とビリー・アイリッシュのファースト・アルバムですからね。そこにちょっとアーバンなR&Bテイストが混ざるわけでしょ。完璧じゃないですか(笑)。黒人であるとはいえ、育ちによってはこういう子が出来てしまう。それも今っぽくていいじゃないですか。さらにいえば、ハイトーンで舌の回りが微妙に遅く譜割から微妙に遅れる歌いっぷりは90sのカーディガンズ思い出させたりもして。その意味ですごく入っていきやすい間口の広さというかね。そこの部分対して「思ったよりポップじゃないか」みたいな言い方する人もいるんですけど、クオリティ保ちながらメインストリームになりうるポテンシャルというのはそういうものだし、だからこそこの作品でマーキュリー・プライズも取れたのです。あと彼女、ロンドンの一流大学の文学部卒なんですけど、そうした文学的な知性をポエトリー・リーディングで包み隠さず表現していたり、まだそこまで掘り下げられたわけじゃないですけど、ラナ・デル・レイも信奉するシルヴィア・プラスからの影響を公言していたりしてるのでリリックの面でそうした詩作が今後強まる予感も感じさせます。そして、その言葉をもってメンタル・ヘルスを一貫したテーマ性とし、同じZ世代に同じ高さの視点で接し、この世代にとっての心のアンセムとなりうるような言葉を紡いでいる点でも意義深いものがあります。

3.Blue Weekend/Wolf Alice

3位はウルフ・アリス。マーキュリー・プライズも受賞した前作の「Visions Of A Life」は2017年の僕の年間ベストでも9位に入った大好きなアルバムでしたけど、3年半ぶりとなったこのアルバムではいよいよトップ3に入りました。才女エリー・ロウゼルをフロントに据えた彼らですけど、今の20代のロックバンドではもう限りなく世界でもトップクラスだし、歴代の女性フロントのバンドでも、もう既に歴史的に語られる価値、出てきてると思います。とにかくバンドとしての表現の幅が広い。前作でもファストなロックンロールと、グルーヴィーなミニマリズムや、キュートなポップ・チューンなど、一部でレッド・ツェッペリンというかなり大胆は比較論まであがっていたほどでしたけど、このアルバムでもその部分を踏襲しつつも、よりダイナミックなバラードから、直球な正統派なシューゲイザー・チューン、そしてエリーの舌足らずのセクシーなつぶやきラップを乗せた彼らなりのラップ・ロックまで。これもひとえに、エリーのヴォーカル表現力の賜物ですね。彼女は一見、ロックを歌うには声が細くて高い感じがして不利そうにも映るんですけど、そこを逆手にとって、つんざくようなシャウトも、凛とした可憐さも、甘えたようなミステリアスなセクシーさも、自分のコントロール一つで表現し、それが後ろの男性三人の自由度の強い創造的なアレンジにつながっていると思います。そういう意味ではPJハーヴィーの方法論にすごく近いし、ぶっちゃけ直の後継者だと思います。イギリスではすでにトップバンドですが、世界的に認められないうちは過小評価。次の2作あたりで国際的存在となってほしいです。

2.Sometimes I Might Be Introvert/Little Simz

そして2位がリトル・シムズ。これは正直迷いました。1位にする価値のあったアルバムだったから。アメリカ以外の国のヒップホップのアルバムが年間で本場アメリカの作品を凌駕できる域にまで達したこと、そして、フィーメール・ラッパーの表現の極みとして。この2点において、このアルバムは永遠に語られる価値があると思います。まず驚くべきはあまりにも壮麗なサウンド・スケープですよね。マイケル・キワヌーカ、Saultの傑作を手がけ注目度うなぎのぼりだったプロデューサー、インフローの才能爆発ですよね。「現代のウォール・オブ・サウンド」とでもいうべき圧巻のストリングスとゴスペル・コーラスは、これ「映画のスコアとかシンフォニーとか、本職で書いてる人?」と目が点になるほどの高度な完成度だし、それと並行して腰のどっしりと座った重厚なファンク・グルーヴもしっかり同居してて。これが両面でここまで完成度高く結合した例、他に知らないですね。アデルが最新作でインフローに3曲依頼したくなったのも納得ですけど、ここで展開される世界と比べたらアデルでの仕事はかなり小さいですね。それにプラスして、シムズ本人がラッパーを目指した自叙伝的な歌詞も大事です。最初、内気だった少女が、自分の生きている環境にいてもたってもいられなくなりマイクを握ることとなったライフ・ストーリーが真摯に描かれます。女性のヒップホップで作品がここまで崇高に聞こえるのは大げさな話ではなく1998年の「Miseducation Of Lauryn Hill」以来ですけど、「ローリンの娘みたいなアルバム」と言い切ってしまって良いと思います。これをアメリカのメディアやマーケットがまだ認めないところがもどかしい(それでも国際的に今年の最高評価作ですが)のですが、ここから何かが変わって欲しいと願ってます。

では1位に行きます。2021年、沢田太陽の年間ベスト・アルバム。1位はこれです!

1.Teatro D'ira Vol.1/Maneskin

1位に輝いたのはマネスキンでした。「そりゃ、そうだろう」と思われた人もたくさんいるかとは思いますが、いざ「1位にするかどうか」は実は迷ったんです。というのも、彼らにまだ懐疑的な目を向ける批評も国際的にはすごく多く存在するから。「あんなの、ユーロヴィジョンのパフォーマンスがたまたま受けただけだろ」「Tik Tok上で流行ったに過ぎないんだろ」「やってること、ウケ狙いなんじゃないの?」みたいな偏見を持つ人もたくさんいます。だいたい伝統的に「バンドが化粧する」ってだけで低く見られがちです。でも、今年、幸いにして「絶対これが年間1位じゃないとダメ」みたいなアルバムが他になく(リトル・シムズはアメリカ・メディアの反応が渋い)、本命が見えにくい年だったので、「そういう年くらい自分の好きにさせてくれ」と思って、マネスキン、1位にしました。

でも、マネスキンの存在意義、すごく大きいんですよ。だいたい、イタリアという、非英語圏で、イタリア語の曲をメインに歌ってるバンドがですよ、その年の世界のロックバンドで圧倒的に一番売れた。同じ非英語圏の人間である僕からしたら、それこそ快哉をあげたいですよ。「おお、ついにやったか!」っていうね。それから、彼らがリアリティ・ショーの「X Facotor」の出身で、サンレモ音楽祭、ユーロヴィジョン・ソングコンテストという、通常「ロックバンドはそんなところではウケないし、そんなことやったらロックとして終わりだ」みたいな、羞じらいみたいなシニシズムを覆してスターダムに駆け上がった。ここもニルヴァーナ以降にがんじがらめに縛られた、変にお高くなりすぎたロックに今一度再考すべき一石を投げた。そして、それを華麗に決め、年配者にはクイーンのような往年のアリーナロックの輝きを思い出させ、若い人には人気のポップスターと同じ次元で楽しませた。それを可能にできる華やかなルックスがあったということです。

そして、音楽的にもこれ、インディ・ロックと、ラウドロックと、クラシック・ロックという、長らく3つに分断していたロックのサウンドを若い世代のフィルターを通してひとつにまとめてしまってます。新しさはないんですが、その分、分類不能なんですよね。だから、誰でも聴ける間口が実はある。このアルバムにしたって、「Smells Like Teen Spirt」みたいなアンセムから、フランツ・フェルディナンドやアークティック・モンキーズのベースラインに乗った淫らな曲から、ダミアーノの見事なイタリアン・ラップが聞ける彼ら流のラップロック、そして泣きのバラードまでとにかく器用なんですよね。

突然つかんだ成功なので、僕とて多少、猜疑心もって裏をとろうとしましたが、デビュー前の昔の動画で出てくるのは、ライブハウスもない中、メンバーの誰かの自宅で撮った練習風景とか、路上でのライブなんですよね。英語使わない国でロックしたくてくすぶってた少年少女が知恵絞って少しでも目立つことしようとして、その結果につかんだシンデレラ・ストーリーだったわけです。知れば知るほど、幻滅どころか好きになっていきましたね。

まだこの先、彼らがどうなるかは神のみぞ知るではあるんですけれども、メディアが何を言おうが、彼らがこのアルバムでやったことというのは、僕がここまで書いてきたとおりです。少なくともそのことをわかったうえで批評されて欲しいものです。