沢田太陽の2019年年間ベスト・アルバム 10〜1位

どうも。

では、お待ちかね。沢田太陽の2019年年間ベスト・アルバム。いよいよ、トップ10,見ていきましょう。

こんな感じになりました。

まあ、かなり予想できたラインナップではないかとは思うのですが、早速10位から見ていきましょう。

10.When I Get Home/Solange

10位はソランジュの「When I Get Home」。前作、「A Seat At The Table」は2010年代におけるR&Bの定義をフランク・オーシャンと共に変えた一作として半ば伝説的な評価をされていますよね。僕も本当に大好きで、2010年代ベストアルバムのところでも書きましたけど、R&Bのソングライティングを60〜70年代のソウル・ミュージックの黄金時代に立ち返って一から根本的にやり直したかのような趣がありました。それに続く作品のわけですから、今作も当然注目度が高かったわけですけど、いやあ、この人の進化、すごいです。今回のアルバムは、本人曰く、「70s後半のスティーヴィー・ワンダーを意識した」感じだったそうなんですが、その言葉通り、モーグ・シンセサイザーのレトロ・フューチャリスティックな音を活かした、「過去の世界から見た未来な感じ」、つまり、テクノロジカルな未来を志向しながらもどこか昔なつかしい人肌の温かさも残っているようなそんな感じですね。今で言うならテイム・インパーラがそうだし、70sだとスティーヴィーのほかにトッド・ラングレンがそうだったし、シンセは使ってはないけど、曲の実験性に関して言えば70s半ばのジャズに傾倒した当時のジョニ・ミッチェルにも通じるものがありますね。曲は短い曲が細切れになってて、それが全体をつなぐ感じと、1曲1曲のポップ・ソングとしての完成度の高かった前作とはかなり作りが違いますけど、そのパーツごとのメロディがきわめてフックが強いので、聞いてて苦にさせない手際もさすが。あとリリックでは、故郷テキサスへの強いプライド、黒人の歴史にも触れた人間臭いものになっているところも、彼女らしいです。

9.All Mirrors/Angel Olsen

9位はエンジェル・オルセンの「All Mirrors」。これはかなりドラスティックな進化を遂げた驚くべき一作でしたね。エンジェルはかねてから、USインディ界では期待の女性アーティストでした。ただ、そのイメージは故郷の中西部セントルイスに由来するカントリー、フォーク、それをロウファイなエレキギターで鳴らした、オルタナ・カントリーがかったインディ・ロックのイメージでした。この路線のままでも、シーンの中では確固とした位置は築けそうだった彼女が、このアルバムでガラリと変わりました。1940年代風のパッツン・レトロ前髪たけを残して、黒フェザーのガウンに変わったファッションからいきなり衝撃でしたけど、サウンドがストリングスを華麗に配し、そこにシンセサイザーを被し、エレクトロなグルーヴの中で壮大な歌をうたうようになって。シンセとリズムがちょっと古いタイプのものが故にちょっとレトロな聞こえ方もしてしまうんですけど、でも、それがゆえに、かのケイト・ブッシュ1985年の最高傑作「Hounds Of Love」にすごく質感の近いオーラを作ることに成功していますね。これまでのナチュラル・スタイルを好み続ける人は出てくるとは思いますが、楽曲の可能性はグッと広がったのは事実だし、今後それがどこに向かうかまだ未知数なところもさらに希望が持てます。これ、大絶賛を浴びながら、全米チャートで50位に入りそこねてしまったのですが、このあたりの限界も含め、現在所属のインディ・レーベル、ジャグジャグワーで抱えていくにはこのあたりがそろそろ限界点かな、とも感じました。

8.Psychodrama/Dave

8位はデイヴ。今年のヒップホップは、本場USに比べ、UKのほうがはるかに元気あったと思います。リトル・シムズ、スロウタイ、ケイノは評判のアルバムを出して次に希望をつなげたし、ストーミジー、ライル・カーナー、スケプタも少なくともセールス的にはシーンのトップクラスの貫禄を示しているし。でも、「すごい才能、現る!」の観点で言えば、圧倒的にデイヴですよ。このデビュー作、もう実績からして申し分ありません。全英初登場で1位になったほかに、マーキュリー・プライズまで獲得してね。それだけで十分、破格の新人扱いしていいと思うんですけど、その割に、各媒体の年間ベスト見るに、そこまで上位じゃないんですねえ。それ、絶対、判断基準、おかしいと思うんですけど。ケチつけるところがあるとすれば、彼、トラック選びはあまり洒落ていません。メランコリックなフレーズとストリングス多めの感じは「ひょっとして、素でエミネム、好き?」という感じが否めないので、だけど、彼、ラッパーとしては桁外れにすぐれてますよ。すごく内省的かつ哲学的なリリックは、なんとなくのホーミーの連帯感を歌っただけのありがちなものよりはるかに聴く価値があるし、とりわけDVを振るわれた妊婦のドラマを描いた11分のドラマ「Lesley」はUKヒップホップ史に残る大曲だし、こういうことはなかなかできるものではないです。かのトゥパックだって、著名なトラックメイカーの曲なんかすごく少ないですけどレジェンドになってるでしょ?「何をどうラップできるか」ということがもっと重要視されてしかるべきだと思います。

7.Dogrel/Fontaines DC

7位はフォンテーンズDC。イギリスで密かに、本当に小さい規模ではあるけれど戻ってきていることは昨年のアイドルズとシェイムが存在感を示してましたけど、今年は文句なしに、このアイルランドはダブリンの5人組フォンテーンズDCですね。アルバムのリリース、4月でしたけど、リリースされるなり、もうどこのメディアも大絶賛。それに導かれる形で、全英チャートでもギリギリでトップ10に飛び込む、まあ、それまでに事前バズがそこまで大きくなかったことを考えると「埋もれずに済んで本当に良かった」と言える結果となりました。そんなフォンテーンズなんですが、なにがいいかって、ディテールに至るまでのセンスの良さですね。彼らの場合、やっているこてゃ新しくなく、むしろ「2000sインディ・ロックの理想的継承者」的な存在で、その意味で新しさはありません。なんですが、80sUKポスト・パンクの伝説のカルトバンド、ザ・フォールズをひとつのロールモデルにしながらも、ストロークスが持っていた正確無比なリズムの刻みと、アークティック・モンキーズの、醒めた佇まいの奥に隠した熱き衝動性、これらのDNAがしっかりと受け継がれています。そこに加えて、いかにもアイリッシュらしい、トラッドフォークの歌心まで備えている。「なつかしさ」に訴えても別に悪いとは思いませんが、彼らの場合は、2000sロックに愛着があろうがなかろうが、普遍的なロックンロールへの基礎値の高さで生き残っていくと僕は思います。

6.Magdalene/FKA Twigs

6位はFKAトウィッグス。FKAトウィッグスといえば、2014年にデビュー・アルバム「LP1」で登場したときのイメージがかなり鮮烈でしたよね。彼女自身がモデルみたいなフォトジェニックな美貌の持ち主なんですが、サウンドもそれに合わせたかのように、時代の最先端のプロデューサーをつぎ込んで、最新鋭のものを作ったものでした。アルカにデヴ・ハインズにサンファでしたからね。すごくカッコよいアルバムで音楽マニアがまっさきに口にしたがるアルバムになりましたけど、実は僕はあまりハマれなかったんですよね。なんか、あまりにハイアート然としすぎて、彼女、シンガーかつソングライターなのに、肝心な「うた」が丁寧に伝わってこなかったから。この傾向、ビヨークにしょちゅうあるものではあるんですけど、「ああ、彼女もそのタイプか」と強く思ったことを思い出します。それから5年、FKAからはかなりの成長を感じ取りました。プロデューサー陣は今回もニコラス・ジャー、カシミア・キャット、ジャック・アントノフ、ベニー・ブランコと、かなりの精鋭たちを集めているんですけど、前作のような先鋭性を感じさせつつも、今回のほうが圧倒的にわかりやすい、さらに歌が丁寧に伝わってくるんですよね。それはフューチャーの客演をうまく引き出した「Holy Terrain」のような曲でもそうだし、彼女史上の最高の名曲になった壮大なバラード「Cellophane」はなおさら。やっぱり、こういうちゃんと聞かせる曲があると、支持者がヒップなポーザーだけに終わらない説得力を持ってくるのでうれしいことです。ビヨークに90sまでのようなポップな名曲のつまったアルバムの復活を期待し続けているんですけど、FKAが先に出したかな。

5.Kiwanuka/Michael Kiwanuka

5位はマイケル・キワヌーカ。今年を代表する「隠れた名作」のひとつかもしれません。いや、この人の場合、毎度、隠れた名作になっているような気がしてます。それはやはり、彼の存在が、この2010年代という時代の「真のオルタナティヴのアーティスト」だから。まず「イギリスの黒人アーティスト」というだけで、まずアメリカン・ブラックと明確な差別化がはかられる上に、これまで「ソウルシンガー」「フォークシンガー」なる見られ方もしていた。それが2016年のセカンド・アルバムの際には、よく聞くと「ひょっとして、ピンク・フロイドとか、好きなの?」とでも聞きたくなるほどに、メランコリックかつ大きな展開によるサウンドを披露。「実はロックに分類したほうがいいんじゃないか」とはこの頃から思っていました。すると、このサード・アルバムでは、その方向での才能が爆発してましたね。前作で感じさせたプログレ風味のメランコリーは今作も引き続いたのですが、今作ではそこに、強いディストーションのかかったギターが縦横無尽に鳴り響く。中盤の名曲「My Hero」以降は、それこそが主役といわんばかりの弾き倒しっぷりでしたね。ちょうど今、時代はプリンスを失っていますが、我々の気が付かないところで、もうすでに後継者のうちのひとりはしっかり現れているのだということを気が付かせる重要なアルバムだと思っています。そうした特性のアルバムゆえ、2010年代のベストでも、これは60位に選ばさせていただいています。

4.UFOF/Big Thief

4位はビッグ・シーフ。こと「ロックバンド」というフォーマットのアーティストにおいては、間違いなく、2019年で最も活躍したのが彼らだと言い切っても問題ないでしょう。やはりそれは、年内に2枚もアルバムを発表して、どちらも非常に評価が高かったわけですからね。中でも、1枚めのこのアルバムで遂げた一気の飛躍。これを無視するわけにはいけません。今作でまずなにが恐るべきものだったかといえば、それは、これ何度でもいいますけど、レディオヘッドのような表現が可能なバンドというのが、今日のアメリカ、しかもフロントマンが女性のフォークのバンドから現れたことでしたね。それを可能にしたのは、エイドリアン・レンカーの、「心の揺れ」を不安定に表現することのできる類まれな才能ゆえでしょう。声そのものが、シューゲイザーのシンガーになることも可能な透明感あふれるきれいな高い声なんですけど、これが微妙にフラットし、感情の高ぶりで叫んだりすることもできる。それがまず、すごくトム・ヨークっぽい。そこに加えて、後ろの男性陣による、「空間の美学」の構築できる手腕ですよね。デビュー作「Masterpiece」で「The Bends」のような轟音ギター、「Capacity」で「In Rainbows」で聞かれるスカスカのアンビエントの中で皮の振動までを響かせるスネアドラムのリズムを表現していましたが、今作ではこれらのすべてが絶妙に合わさった結果、「OK Computer」のときのような味わいを堪能することが可能です。何かと比較されることをネガティヴに捉える向きもあるかもしれません。しかし、今現在、もっとも模倣の難しいアーティストのソレナわけです。その才能が一筋縄のわけがありません。さらにこの後に、本作の繊細な揺れる歌心から一転してパンクのアルバムも半年もしない後に作れたりもするわけですからね。この先、さらに驚くような新作が出るのも早いような気もしますね。

3.When We All Fall Asleep Where Do We Go/Billie Eilish

そして、ビリーは2019年の第3位でした。このアルバムは年代ベストでも21位に選びましたからね。実際の話、海外メディアの年代ベストでも、このアルバムは2019年リリースのものの中でも最上位になっているものも少なくなかったし、今年の年間ベストでも、リリース当初の「中の上」みたいな評価が嘘のように軒並み上位の結果で、サイト「Album Of The Year」での、世界の主要メディアの年間ベストの合計でも4位につける好評ぶりです。メディアがここまで評価を逆転させている理由が、17歳(誕生日が12月に来たので今は18歳)の証拠がなしとげたことの重大さを無視できないものとして認識したからでしょう。だいたい、そんな年齢の女の子が有名プロデューサーも使わずに4つしか年の違わない兄さんと手作りの音楽が、業界のトレンドで人工的に大量生産された音楽ばかりが並ぶ中で一石を投じるようにヒット・アンセムを連発し、アルバムが最近では異例のロングセラーにもなって。しかも、最近の小手先の鼻歌みたいなエモ・ラップに対して、一見似たような太いベースのリズム・トラックで作っているように見せかけつつ、ハーモニー、メロディとベーシックな部分にしっかりと兄妹の音楽の基礎値の高さをにじませた伝統的なソングライティングの強みをしっかりと見せつけて。しかもそれでいて、ビリー自身の紡ぐ歌詞が、ネット世代に増える、やや自意識過剰気味の憂鬱な世代の強い共感を得て、彼らの世代のオピニオン・リーダーにまでなっているわけでしょ。もう、「世代論」の範疇で語って全く問題のないものですよ。

2.Ghosteen/Nick Cave & The Bad Seeds

そして2位に、ニック・ケイヴ&ザ・バッドシーズの「Ghosteen」が入りました!「あれ、2010年代ベストのとき、一番高くしてなかったっけ?」と思われる方もいらっしゃるとは思うのですが、僕がそのときに2,3行目あたりになんと書いてあったか、もう一度確認してください(笑)。「ここでは」って断りを入れてあったでしょ。なので、「ここでは」2位なのです。実際、今回ここで1位にした作品とは、作品的に見て、全く遜色ないもので、「長い目で見ても名盤か否か」で見たら、もう間違いなく名盤のわけですからね。だって、80年代からすでに何枚も名盤があるような存在で、中でも2010sがキャリア的に最も重要で、その中の決定盤のわけですからね。このアルバムは、「息子の死」に対するケイヴの父親としての拭うことの出来ない罪悪感と、近年、映画のサントラ制作の名手として台頭を続けるパートナー、ウォーレン・エリス、そして長年ケイヴを支える名手のメンバーたちが力を結集させて作った、天国で奏でるケイヴ風ゴスペル。エリスのアレンジもケイヴのバラッドの熱唱も、10分台の曲2曲プラスαだけを別にした変則枚組という形式も、どれをとっても完璧なチョイス。言うことありません。そして、本作をもって、これまでどんな名作を作って来ようが、「カルト・アーティスト」としてのパブリック・イメージ上、「時代の主役」としての認知を受けず、こうした年間ベストみたいな場で、どうしても上位からは外されてきたケイヴの過小評価の歴史についにピリオドが打たれる意味でもこれ、重要な作品だと思っています。これが彼にとっての「コアファン内での最高傑作」かどうかはわかりませんが、世間一般へのアピールとしては永遠に重要なはずです。

そして、いよいよ、第1位です!

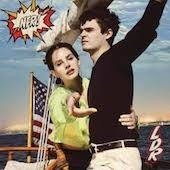

1.Norman Fucking Rockwell/Lana Del Rey

はい。「やっぱりね」と思う方も多かったとは思うんですけど、ラナ・デル・レイの「Norman Fucking Rockwell」が見事第1位です。2010年代ベストでは18位で、ケイヴが13位だったんですけど、ラナの場合、2位に「Born To Die」だったでしょ。なので、あまりにラナばかり高かったら、なんかちょっと申し訳ないな、と思って、年代ベストのとこだけあえて下げたんですよね。でも、もう、最初から年間1位のつもりではありました。だって、普段、どんなファンであることを公言しているアーティストだからって、実際に自分にとっての年間ベストの1位ってなかなかならないわけですよ。それが今年は、僕がゴリ押しして1位にしなくても、もう、多くの人達がこれを1位に選んでいるわけじゃないですか。今年のAlbum Of The Yearの集計でも、もうぶっちぎりの1位。2位に100ポイント以上の差をつける、圧倒的な1位のわけで。文句なしに2019年を代表する名盤となりました。

ただ、2010年代ベストのところでも書きましたけど、今回の絶賛で一番驚くのはラナ本人のような気がしてます。「えっ、なにかそんなに変わった?」という気持ちは本人が一番持っているでしょうから。実際にコアなラナ・ファンでそういう反応、多いですよ。彼らは2枚目の「Ultra Violence」を最高と思っている人も少なくないので。その理由としては、ひとつは、これ以前から言っているように、前作「Lust For Life」 で、彼女自身が世の中をどう見ているか、というのがハッキリ見え、ひとりの「平和や平等」を望んでいるひとりの良心的な女性であることがわかり、これまでのややもすれば”邪悪”なイメージが払拭された上での今作だったから。それがあった上で、女性アーティスト請負の名手ジャック・アントノフが本気になってラナにコード進行と最高のアレンジを提供したことでラナとのあいだにケミストリーが生まれたこと。そこで、10分をこえる「Venice Bitch」のような大作をはじめ、バランスの良いヴァラエティに富んだ楽曲が次々生まれ、最高の曲順で並んだこと。これまで以上にラナの気の利いたカルチュアル・レファランスが生き、彼女の文学的文章センスが冴え渡ったこと。そして、楽曲、歌詞ともに、2019年という時代にふさわしい、不安が多い中でなんとか見出したい希望が垣間見れるような象徴的な雰囲気になっていること。これらが、1,2枚めという、アーティストが一般に注目されやすい時期にでなく、「5枚目」という、タイミングでの”最高傑作評価”につながったのではないかと僕は見ています。日本でファン増えるといいな。