はっぴいえんど史観”だけ”に陥らないために〜70sの「実際に売れたアーティスト」にいまいちどの再考を

どうも。

今日はこういう話をしましょう。

3日ほど前に書いた大瀧詠一さんの記事のラストで僕はこういうことを書きました。

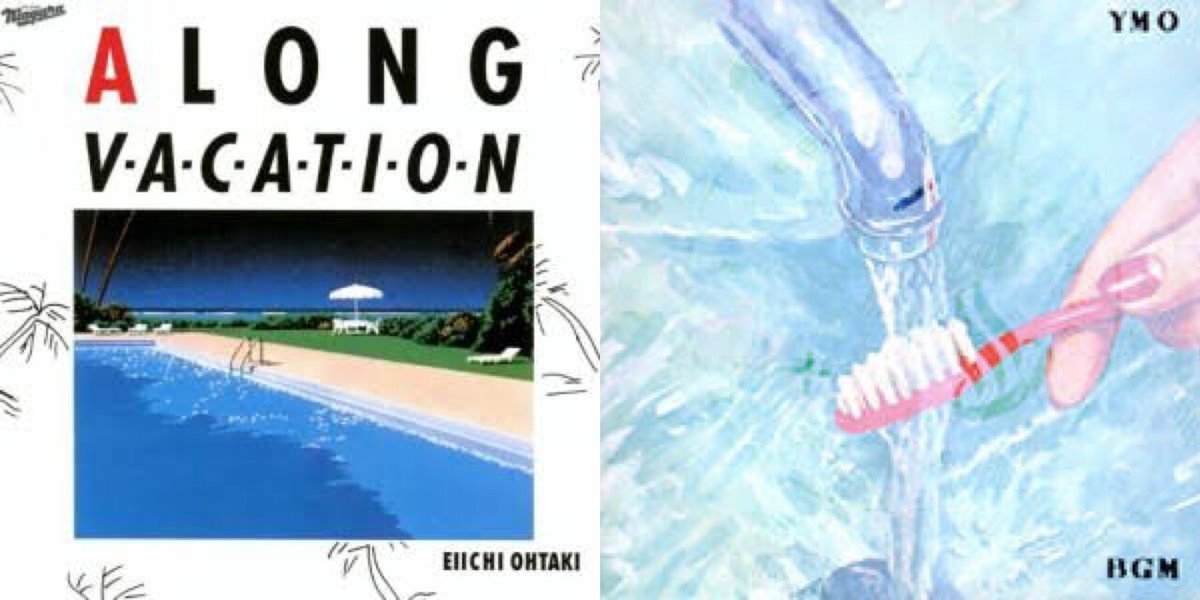

はい。1981年3月21日、大瀧詠一の「A Long Vacation」とYMOの「BGM」。この2つの傑作アルバムが同日に、元はっぴいえんどのふた組によって生まれてしまった。のちに、2つの全く別の方向で、長きにわたって日本の音楽シーンに多大な影響力を持つにいたってしまった。僕はこの快挙をもって、日本ではっぴいえんど史観なるものが決定づけられた、と思っています。

もし、仮にこれが、大瀧さんだけ、もしくは細野晴臣さんのYMOの片方のみの成功に終わっていたら、この史観は生まれていなかったと思います。しかしこれが大瀧さん、細野さんの両者に出てしまった。それこそがはっぴいえんどの日本のポップス史における最大の影響力となってしまったように思います。

そこに加えて、松本隆さんは作詞家として、聖子ちゃんや太田裕美をはじめとした、日本の歌謡界を代表する作詞家になってしまったことが加わるわけですからね。そこに加えて、最近では鈴木茂さんがシティ・ポップを代表するアーティストとして評価をあげている。こんなことがメンバー四人に全部重なったら、そりゃ最高ですよ。こんなこと、ビートルズにすら起こってないことですよ。リンゴ・スターは歌詞書きませんからね。

が!

それでも、

「なぜ、はっぴいえんど史観なるものがこんなにも強いのか!?」

という声を、今日でもよく聞きます。それは、70年代をリアルタイム経験した人であればあるほど大きいです。

「『ロックははっぴいえんどではじまった』だなんていうが、実際に当時、はっぴいえんどなんて全く売れていなかったぞ」。

「70年代の邦楽のロックはなにもはっぴいえんどで入ったわけじゃない」

このテの論調のものを、僕は非常によく目にします。

たしかに、ここ、この史観の弱点ではあるんですよね。しょうがないですよね。この史観そのものができたのが、リアルタイムよりだいぶ後だったわけですから。「振り返れば、彼らは本当に偉大だった」のであり、バンドが存在した時代に商業的な影響力があったわけではないから。

だから、はっぴいえんどの立ち位置で、「ソロ・ワークのすごさによってビートルズ的」になってはいるものの、商業規模としては「ヴェルヴェット・アンダーグラウンドくらいしか売れていないバンド」がオールタイム企画のトップ常連になっている。そういう”ねじれ”の印象を残してしまっていることは、これ、たしかだと思います。

これに関しては、「売れてないから影響力なんて嘘だ」という考えはあまりにもバカバカしい、とは思います。長い影響力を持つのに、必ずリアルタイムのヒットは必要ではない。僕もそう思うからです。

が!

僕自身、はっぴいえんど史観には完全に満足しきってはいません。

その理由はふたつあります。ひとつは、はっぴいえんど史観者なる人たちが、ロックの前段階であったところの60sのグループ・サウンズ(GS)や、その末裔が中心の、ハードロックなどを志向したニュー・ロック勢をやたらと敵視、無視する傾向があるから。これに関しては今日は大きく話しませんが、もうひとつ。

70sに実際に売れていた、マスにロック、フォークを主体とした洋楽由来のポップスに貢献した人たちの功績をあまりに無視しすぎているから。

ここは僕もどうしても引っかかるところです。

そこで

せめて、こういうアーティストくらいは、しっかり特集なり組んでしっかり思い出されるべきなんじゃないの??

という疑問と主張から、今回の企画を思い立ったわけです。

ちょっと語っていくことにしましょう。

①「1972〜73年のロック/フォークの商業的転換点」についてあまりにも語られすぎない

僕はまず、この点がものすごく不満ですね。これに関しては

僕がここで昨年連載していた「ロックと日本の65年」の第6章でも言及していることです。

こういう例を示していきましょう。

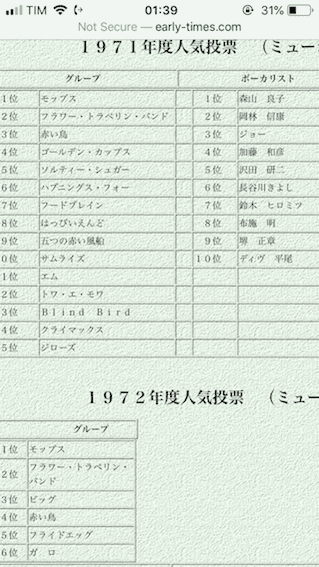

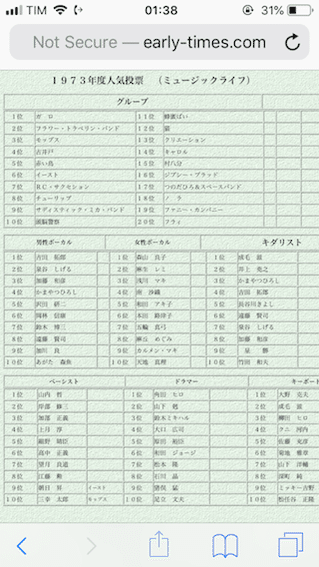

これは1971年に、洋楽雑誌ミュージック・ライフがやった人気投票国内部門の結果です。これをみるとですね、はっぴいえんどは1971年度の第8位、これが最高で、あと出てきません。

それに引き換え

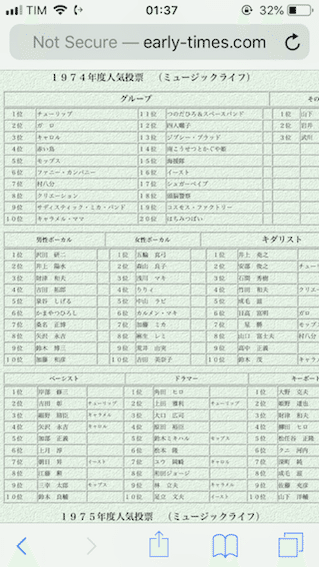

こんな風に見ていくとですね、バンド部門で強いのはガロ、赤い鳥、チューリップ、キャロル。ソロで強いのが沢田研二、井上陽水、吉田拓郎、五輪真弓といった感じなんですよね。

これ、実は理由があってですね。それが

1972年〜73年にロックとフォークの大きな商業ブレイクがあった。

これを忘れてはいけません。こんな感じです。

1972年

旅の宿/吉田拓郎(オリコン・シングル1位)

少女/五輪真弓(オリコン・アルバム5位)

1973年

学生街の喫茶店/ガロ(オリコン・シングル1位)

心の旅/チューリップ(オリコン・シングル1位)

危険なふたり/沢田研二(オリコン・シングル1位)

氷の世界/井上陽水(オリコン・アルバム1位)

ひこうき雲/荒井由美(オリコン・アルバム7位)

メインストリームで実にこれだけの動きがあったんですよね。そういうヒットの動きがこの人気投票にもしっかりと反映されているわけです。

ところが、日本のロック史を語る本のほとんどがこういう流れを無視してますよね?そういう本だと、「1971年に中津川フォークジャンボリーで内輪揉めがあってフェスそのものが政治的混乱とともに失敗」となって、そこからこういう商業的な話、無視するでしょ?せいぜい、拓郎、陽水によるフォークのメジャー化が語られる程度で、話がいきなり「1973年、はっぴいえんど解散」「元メンバーのソロ」「細野、鈴木のキャラメル・ママのセッション」の話ばかりに焦点が当たるでしょ?ここで矛盾が生まれてしまうんですよね。

たしかに、細野さんの「HOSONO HOUSE」は重要なソロ作だし、ユーミン初期をはじめとしたキャラメル・ママ仕事も重要です。その延長でたとえば吉田美奈子の「扉の冬」とか小坂忠の「ほうろう」とかも名盤だとは思います。

しかし、「だから、この当時、実際に売れて、洋楽聞くような人も支持していたような日本人のアーティストの作品を無視していい」ということにはなりません。

実際、70年代の初頭の時代には、よく言われがちなのは「URCとエレックののフォークの二大インディ・レーベルが強かった」ということです。間違ってはないです。しかし、これの人気投票見てもわかるように、実際には、赤い鳥やガロといった、早めにメジャー・デビューしたバンドが実際に強かったわけです。

しかもガロは「学生街の喫茶店」のイメージで歌謡バンドに見られがちなものの、ファースト・アルバムの時点では「和製クロスビー・シティルス&ナッシュ」の異名もとったバンドで、キャリアの中ではハードロックやプログレ・アプローチもやってる。一方の赤い鳥は、のちにハイファイ・セットと紙ふうせんの2つのヴォーカル・グループを生んだだけでなく、ドラムに村上ポンタ、ギターに大村憲一、プロデューサーがユーミン手がけるより先に村井邦彦ですからね。

で、さらにいうと

五輪真弓はユーミンのデビューの1年前に「和製キャロル・キング」の触れ込みで、海外レコーディングによる鳴り物入りのデビューですよ。

さらに

この当時、一番人気あったバンドはチューリップです。上の資料をさらにフォローすると、75年も2年連続で1位で、78年までずっとトップ3以内の人気。各メンバーも一貫して上位。圧倒的です。

実際、僕も彼らのアルバムはyoutubeでよく聞くんですけど、72年の「魔法の黄色い靴」から、少なくとも5枚目のアルバム「無限軌道」、これ「サボテンの花」がはいってるやつですけど、ここまでのクオリティ、すごいですよ。演奏も歌もすごく当時の日本ではハイレヴェルな上に、サウンドもしっかりパワーポップの元祖で。しかも財津・姫野のヴォーカル、ハーモニー、作曲能力だけじじゃなくて、安部俊幸のクリエイティヴなギター表現に、吉田彰、上田雅利のタイトなリズム隊。僕は前から主張してますけど、彼らは絶対再評価すべきです。

そして

言うまでもなくジュリーですね。タイガースの功績もだし、70sのストーンズ、グラムロック風のロックンロールも、80sの前半のニュー・ロマ路線。ここまでは絶対に評価すべきです。ガロとジュリーに関して言えば、「芸能所属事務所」というのを過剰に敵視されすぎ(前者が田辺エージェンシー、後者がナベプロ)ですね。それなりの音楽的刺激をもって日本でロックを大衆化させた貢献者だと思うんですけどね。

あと、そこに

同じく73年デビューのキャロルですね。彼らはデビューのときにNHKのドキュメンタリーがついたり、74年にはTBSドラマ「夜明けの刑事」に1話まるまる本人役で自分らが主役のエピソードが作られるなど、75年の解散まで、日本のロックバンドでかなり露出目立ってたんですよね。彼らの生み出した路線から、「オールディーズ・リバイバル」「ロックンロール」「ヤンキー」の派生でダウンタウン・ブギウギ・バンド、シャネルズ(ラッツ&スター)、横浜銀蝿、チェッカーズが生まれた流れを忘れてはいけないし、いち早くのブリティッシュ・ビート・スタイルへの回帰が実は「パンクのオリジネーター」、ラモーンズと同じ波長のものだったことも忘れてはいけません。

これ以外にも

「歌謡バンド」の揶揄は一部ありはしたものの、甲斐バンドだったり、ロック化したアリスがライブ・ツアーをメインにした売り方を日本に定着させていった功績も見逃すべきではないと思うし、

テレビドラマのサントラというところからチャンスをつかんだ、柳ジョージやゴダイゴがソウルフルでファンキーなロックを一般大衆に浸透させた効果も間違いなくあるし

二人組の洗練されたフォークからシティ・ポップに転じ、独特のソングライティングで現在もカルトなカリスマになってる小田和正のオフコースだったり

すいません、あんまりいい映像なかったので写真ですみませが、中島みゆきもやっぱり大きなフォークのレジェンドなわけで。フォークの場合、歌謡曲性の強さの部分で、時とともに古く聞こえるようになりがちで、それが洋楽を主体に聞く人の感性から遠く乖離することが実際によくあるわけなんですけど、彼女の曲もそこで損してる部分もなきにしもあらずではあるんですけど、その詞やキャラクターの部分でのカリスマ性って、この人にしかない完全なオリジナルなわけじゃないですか。瀬尾一三がアレンジ仕切る前くらいまでだったら十分タイムレスに聞かれてしかりだと思います。

・・とまあ、そんな感じではないでしょうか。もちろん、この場合、もうすでに十分評価されていると思しき、サディスティック・ミカ・バンドや四人囃子、村八分などは割愛してますのでご了承ください。

あと、日本人の場合、「シーンが音楽を動かす」という、理想論にしばられすぎなところも感じますね。だから、「はっぴいえんどとURC」で70年代、「東京ロッカーズ」で80年代、みたいな感じのイメージでまとめようとしすぎてる感じがしますね。でも、それらだけだったら実際にリアルタイムで聞いてた人なんてかなり限られていたものであって、もっと売れたものから普通に入門した人の方が圧倒的に多いわけですからね。そういう特性を無視してはいけないと思います。