カバネル『ヴィーナスの誕生』

悪名高い絵画『ヴィーナスの誕生』

かつて「真面目な」美術研究家の方々には大変評判の悪かった(と私が勝手に推測する)画家カバネルの最も有名な作品『ヴィーナスの誕生』です。

確かに素人目にも俗っぽい感じがしますよね。

何か素直に褒めたらマズそうな予感がして、スルーしたくなる人も多いのではないでしょうか。

この作品はパリの「オルセー美術館」に展示されていますが、日本人観光客がどういう反応なのか気になります。

このカバネルには今までどのような評価が与えられてきたのでしょうか?

「印象派を排除した張本人」

「アカデミズムの権化」

「お菓子の箱に描かれた絵のよう」...

かなり言われてます。もはや憎まれていると言ってもいいくらい。

なぜそんなに言われてしまうのでしょうか。この作品なんかとても良く描けた絵だと思いますが。

その理由を理解するために、少し長くなりますが、この作品が発表された時の状況を説明します。

描かれたのは1863年。

遅れていると言われたフランスの鉄道網もこの頃には全国に広がっている時代です。

「そんな時代に女神と天使の絵???印象派じゃないの?」

そんな嘲笑が聞こえてきそうですが、印象派はもう少し後なんですよね。

でも印象派さんが天下を取られてからは、とても低い評価しかされてこなかった作品なのです。

まあ… 題材が時代遅れだったのもあるでしょうが、肝心なのは1863年。この年が悪かったのかもしれません。

『ヴィーナスの誕生』が「サロン」(当時フランスの公式美術展覧会)に出展されたこの年は「ヴィーナスのサロン」とあだ名されたほど女性の裸体画が多く、大変話題になりました。

例えばこんな作品です。

そして一部の人はこのワンパターンさに辟易しました。

1863年の「落選展」

その陰で多くの作品が展示対象から落選しています。

落とされた作品が多すぎて「審査が厳しすぎないか?」という声が上がり、フランス皇帝ナポレオン3世自ら「じゃあ、落選した絵も見てもらおうじゃないか」というわけで「落選展」が開催されることになりました。

その中には現在では「名画」と呼ばれるものも含まれていました。

例えばマネの『草上の昼食』。

これはヤバい!大スキャンダルが起きてしまいました。

裸体の女性は女神ではありません。ブルジョワのピクニックに「同伴」した“プロ”のおねえちゃんです。

「なんだ、この絵は!」と嘲笑する人、「商売女を描くなどけしからん!」と憤慨する人、いろいろでした。

しかもマネはその2年後、懲りずにまた当時の紳士淑女の神経を逆なでする作品を出展します。

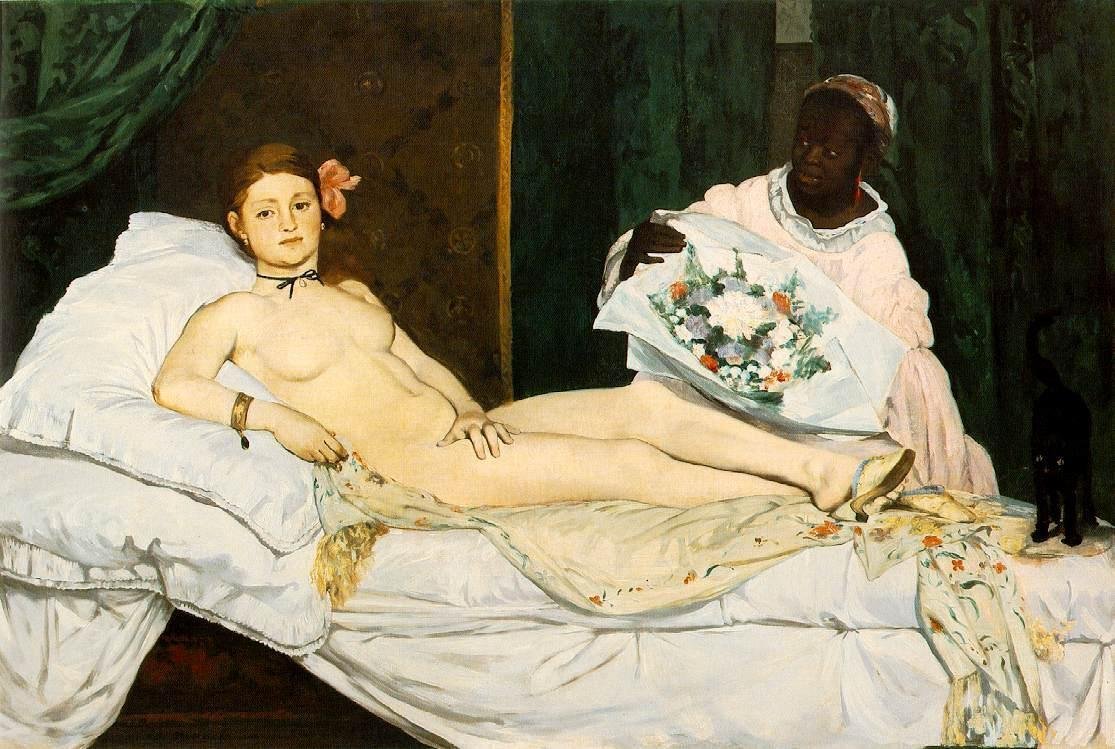

『オランピア』

題名もよくある“源氏名”ですし、見た目もモロそっち系の女性です。

この作品そのものは素晴らしいもので、実際サロンには入選しました。

ですがマネは当時の紳士が無意識に持っていた視線を鋭く突いていたのです。

ヴィーナス像は「偽善」と考えられるようになった

マネはたぶんこう言いたかったのでしょう。

「女神と言っても、実はただの裸の女だろ?」

現代の男性諸氏ならそれを簡単に認めれるでしょうが、当時のブルジョワにはそれはできませんでした。

彼らの感性は、良く言えば“ナイーブ”だったので、自分たちがまさか芸術作品をそんな目で見ているという自覚がなかったのです。

現代の研究家たちはそれを「19世紀的偽善」と呼びますが、実は当時からそうした指摘は存在しました。

印象派以降の芸術家たちは架空の世界を美しく描くことを捨てて、見たまま、感じたままを作品にするようになります。

そして次第にそうした芸術家が人気を集めるようになり、彼らこそ真の芸術家なのだと信じられるようになったのです。

カバネルをはじめ、アカデミーの大家の作品は20世紀以降急速に忘れられ、彼らの芸術は異端視すらされるようになっていきました。

彼らはヨーロッパ絵画の正統な系譜であることを自負していました。(そしてそれは正しいのです。)

ですが“アヴァンギャルド”による芸術史の解釈が主流になると、彼らは絵画の歴史から締め出され、作品は実際に美術館の倉庫や旧家の屋根裏部屋にしまい込まれてしまいました。

ここでカバネルと並ぶ画壇の大御所ブグローの言葉を紹介しましょう。

「(私は)学説の基礎として自然についての真面目な研究や真実と美の探求をした絵画全ての流派を尊重し称賛する。しかし神秘主義者や印象派の人々、点描主義者などに関しては私は議論できないし理解できない。彼らに見えるように、あるいは、彼らが見えるべきだと主張するようには、私には少しも見えないからだ。」

ですが、20世紀の美術研究家はブグローやカバネルに、彼らが「感じたままに描く」ことを許してはくれなかったのです。

神話の設定を借りた「グラビア」

そろそろカバネルの『ヴィーナスの誕生』に戻りましょう。

まず、ここで描かれたヴィーナスもマネが暗に指摘したように単なる「ヌード」だと思います。

ですがとびきり魅惑的に描かれた力作です。

キューピットたちはバロックやロココ時代の絵画をフューチャーしたもので、飾りと思っていいでしょう。

ヴィーナスが横たわる水面はとてもリアルに見えるのに彼女の体を全く沈めておらず、波しぶきの柄のベットに寝ているようです。

彼女の肌は透き通るように白く、滑らかで、とても肉感的です。

左足の親指がそっくり返っているのは何を暗示しているのかおわかりですよね?

そもそも『ヴィーナスの誕生』という画題の場合、ヴィーナスは立ち姿がお約束です。

ですがカバネルはヴィーナスを横たえ、そのうえ体をのけ反らせました。

なぜでしょうか?

それは肉体が美しく、いやエロチックに見えるからです。

体をのけ反らせるというカバネルの着想にはお手本があったのかもしれません。

フランスの彫刻家クレサンジェが1847年に発表した『蛇に噛まれた女』。

体をのけ反らせることによって豊満な乳房が垂れずに、毬のように張っています。

カバネルのヴィーナスは腰と顔を正面に向けながら胸を上に向けています。

こうした過度にひねりを加えたポーズは19世紀末の絵画で大流行しますが、ブームのきっかけとなった『ヴィーナスの誕生』に当時のある評論家は「この人物の体は骨がないために苦しんでいる」と評しました。(ブラム・ダイクストラ著『倒錯の偶像』 パピルス)

ですが現代のグラビアを見慣れた人でしたら、こうしたひねりがバストとヒップを強調する効果的なポーズだと理解できるでしょう。

今のモデルさんならだれもが理解している「セクシーポーズ」です。

そう。カバネルに代表される当時の裸婦像はとても真剣に描かれた「グラビア」なのです。

そう理解した方が私たちには自然なのかもしれません。

それでは現代の私たちはグラビアに対して19世紀の紳士淑女のように「けしからん!」と怒るべきでしょうか?

それともマネのように欺瞞を糾弾すべきでしょうか?

『ヴィーナス像』をポルノだと断ずる研究者も中にはいます。男性が鼻の下を伸ばして“萌え”れば何でもポルノなのですね…

ですが私たちは「多様性の時代」という、自由な表現者にとっては幸福な時代に生きています。

全てを善と悪で分ける価値観は、芸術に対しては少し窮屈だと思います。

カバネルの『ヴィーナスの誕生』はヴィーナスを「現実の美しい女性」として表現しました。

しかしカバネル本人も含め、当時の観衆の多くはその革新性や現代性に気づいていなかったと私は思います。

マネは目ざとくそのことに気が付き、その後の芸術家や研究家はそれを不純なものとして拒否してきました。

ですが現代の美術愛好者、または全く別世界である「若者文化」の住人たちには19世紀のアカデミズム絵画は無理なく受け入れることができるでしょう。

19世紀後半の前衛的画家は「何を描くかよりも、どう描くか」を考えていました。ですがそれは保守的な画家たちも同じだったと思います。

そうした状況の中でカバネルやその他のアカデミーに属する画家たちは、意外なことに現代のポップな感性に刺さるような新しい表現を見つけていました。

現代ではそうした画家たちの作品は続々と再評価され始めているのです。

いいなと思ったら応援しよう!