にわかファンはファンじゃないの?~ファンの状態からコミュニケーションを考える

「にわかファン」はファンじゃないの?

こんにちは、Fanicon運営の小野です。

お盆休みもあっという間に終わりましたが皆さんはどう過ごされましたか?例年であればこのシーズンはフェスラッシュ真っ只中ですが、今年はなかなかそうも行かないので私は去年の夏に聞いていた曲を振り返ったりして過ごしていました。ちなみに、去年の夏はフェスに行きまくっていたので聴く曲も自然とフェスに出演されていたアーティストの曲になったりするのですが、もし同じ同じ!!という方がいたら、もう知ってるとは思いますが、Spotifyの”My Summer Rewind”というプレイリストを聞くとめちゃくちゃフェス気分になりますね!去年の夏が懐かしいです。。

余談はここまでにして、前回前々回の記事でも「コアファン」という言葉を何度も使わせていただきましたが、今日は広く「ファン」について整理することでアーティストがファンの状態に合わせてどう関わっているのか、自分なりに考察してみたいと思います!

私にもめちゃめちゃ好きなアーティストっているのですが、それだけじゃなくほど良く好きなアーティストだったりその時の気分に合わせて曲を聴きたくなるようなアーティストもいて、元々知らなかったけど友人がたまたま聴いていたり何かをきっかけに知ることになったアーティストもたくさんいます。

こういう時に、このアーティスト好きって言うと、「どうせにわかでしょ!」みたいな目で見られてしまうことも多々あるわけですが、その「にわかファン」という存在もアーティストにとってはこれからコアファンに変わっていくかもしれないファン初心者として大事な存在ですよね。ただ、コアファンへのコミュニケーションの取り方とファン初心者の人へのそれとでは異なるものがあるのでは?と感じ、ファンの段階でどういったコミュニケーションを取るといいのか、考えていきたいと思います!

そもそもファンって何だろう

Wikipediaによると、「ファン」とは”特定の人物や事象に対する支持者や愛好者のこと”を指すようです。また、”1920年(大正9年)に松竹が映画事業に乗り出すため招聘したヘンリー・小谷がアメリカから持ち込んでから”日本で「ファン」という言葉が使われるようになったようです。

もう少し具体的なイメージがないかなと思いネットを漁っていたところ、とてもしっくりくる表現をされている記事を見つけました。

日本経済新聞で4年前に掲載されたコラムの一部を切り取ったもので、それを取り上げたTwitterの投稿が話題になったことを取り上げたネット記事なのですが、私自身も一ファンとして、かなりしっくりきてしまいました。

“ファンというのは、最初、「なんとなくその人を観ていると嬉しい」というところから始まり

「その人が活躍したり、いい成績を出したりすると嬉しい」という段階を経て、

「もう、ただ、その人が幸せそうなら、活躍とか成績とかどうでもよくなる」という境地に達するものだと思う。

そして、最後は「ただ、その人がこの世の中に生きているというだけで、なんだか嬉しい」となっていく。”

なんかもう、ただただ恋愛って感じですよね。。上の文脈だけで泣ける映画一本作れそうなくらい本質的で深い感じがしました。。

この新聞記事の切り抜きの前後の文脈はわからないので、もしかしたらこの筆者さんが私が取り上げようとする意味合いを意図して書いたものではないかも知れません。でも、実際私がそのようにしてファンになった経験があるので、まさに!!と思いました。

まずは、その存在を知って興味を持ち、そのうちに何かに共感や感動を覚え、その感情の蓄積によって愛着が生まれ、気づいた頃にはその存在に熱狂している。こうやってファンが生まれるんだろうな、と思いました。深すぎます、、!

この「気づいた頃にはその存在に熱狂している」状態は、つまり「コアファン」ということになるわけですが、その前の「存在を知って興味を持ち、そのうちに何かに共感や感動を覚え、その感情の蓄積によって愛着が生まれ」ていく段階をちゃんと意識することでコアファンが増えてくれそうですよね。

コアファンになるまでの段階

コアファンになってくれるまでの段階をマーケティング的視点で見ると非常に整理がついて進めやすいので、西口一希氏の著書「たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング」をまとめたMarkezineの記事をもとに整理したいと思います!

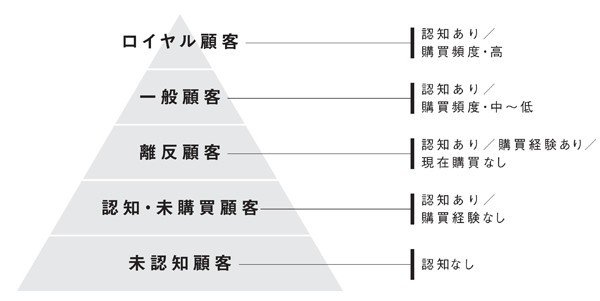

コアファンになるまでの段階を階層的に考えるとすると、ご存知の方も多いと思いますがこの「顧客ピラミッド」で整理ができそうです。

図2-11 顧客ピラミッド:引用

ロイヤル顧客は、ここで言うところの「コアファン」にあたるのですが、それ以外も以下のように置き換えることができそうです。

⑴ロイヤル顧客:コアファン、その存在に熱狂している状態

⑵一般顧客:にわかファン、共感や感動を覚え愛着を持ち始めている状態

⑶離反顧客:ファン予備群、その存在を知って興味を持った(ことがある)状態

⑷認知・未購買顧客:ファン予備群(?)、存在は知ったが興味を持たなかった状態

⑸未認知顧客:ファン予備群(?)、存在すら知らない状態

この概念を引用するにあたって一つだけお伝えしておきたいのが、ファンの状態ごとに分けて考えることでコミュニケーションの取り方を整理できたらという思いで引用させていただいたまでで、たくさんのファンを階層によって区別する意図は無いということをご理解いただけたら幸いです!

こうやってファンの状態ごとに分けて考えてみると、一色単のやり方で関わっていくより色んなコミュニケーションの取り方を考えた方がいいのではないかと思えてきますね!

またまた恋愛ちっくな話になりますが、「あなたのこといいと思ってるけど、まだまだ知らないことがたくさんあるし、これからやっぱり違うと思う可能性もあるのよね。」という相手に、一方的に毎日連絡を取ったり好みも知らないでプレゼントを送ったりするのは、ちょっと辛い状況になりますよね。。

もちろん、アーティストさんの活動を考える上で自分たちの思う方向性というのはあって、必ずしも全ての人にとって”ウケる”ように動いていくことが、アーティストさんにとってハッピーな状態とは限らないので、自分たちらしい方向性があるという大前提で、次の話に進めていこうと思います。

ちなみに⑷と⑸をファン予備群(?)としたのは、全ての人にファンになってもらうように活動することが必ずしもハッピーではないし、自分たちの方向性を好きと思ってもらえる人たちがファンになるという意味合いも込めて(?)とさせていただきました。

ファンの段階ごとにできること

「顧客ピラミッド」を活用させていただくことでファンを状態別に分類することができたので、それぞれにどうやってコミュニケーションを取ればいいのか私なりに考えてみます!

⑴ロイヤル顧客:コアファン、その存在に熱狂している状態

=クローズドな空間を作って距離を縮める

これは言うまでもなく、アーティストさんを心から応援し支えてくれるサポーター的存在ですね。前述の日本経済新聞の引用で言うところの、“ただ、その人がこの世の中に生きているというだけで、なんだか嬉しい”と思ってくれる人たちですね。

とはいえコアファンの全員がここまでの境地になるわけでもないと思いますが、アーティストさんが活動することで絶えず喜びを感じてくれ、お金や時間を費やしてくれる人たちとなるわけですね。

この人たちに取ってあげるべきコミュニケーションとは、簡単に言うと「いつもサポートしてくれてありがとうをちゃんと伝える」ということでしょうか。SNSなどで感謝を伝えるのはもちろん良いのですが、発信の対象が広すぎて「誰に」ありがとうを言っているのか伝わりづらいという問題があります。

なので、ファンコミュニティなどを作ってクローズドにコミュニケーションを取ることができる場所で伝えてみるのはどうでしょう。

このコミュニティが会費制であれば、入会してくれる人=お金と時間を費やしてくれる人=コアファンと考えることができるので、そのコミュニティ内で定期的に想いを伝える機会を作れるとコアファンはもっと熱狂するし、コアファン同士の絆も生まれやすくなります。

コアファンの絆が強くなると、にわかファンからファン予備群の人たちにアーティストの良さを広めてくれる更に心強いサポーターになると思います。

⑵一般顧客:にわかファン、共感や感動を覚え愛着を持ち始めている状態

=フェスなどイベントへの出演

にわかファンは、そのアーティストが好きだけれどもものすごくお金と時間を費やすほどではない人たちになります。つまり、あなたの音楽や活動に共感しているけども更に好きになるきっかけとなる「体験」がない人たちにと考えることができます。

にわかファンがコアファンになるためには、その「体験」が必要になってくるのですが、それには生身の体験が重要なのではないかと思います。

今までそこそこに好きなアーティストだったけど、街でたまたま見かけて恐る恐る声をかけてみたら握手してくれて、めちゃくちゃ好きになったという話ってよく聞きますよね。生身の体験がアーティストに熱中するきっかけになるということなのかなと思います。ただ、今は色々な問題もありますし、そもそも日常で一般の人がアーティストに遭遇する確率を考えても仕方ないので、フェスやイベントと考えてもらえるといいかなと思います。

にわかファンの段階では、単独ライブにお金を払うのはなかなかに腰が重いです。友達にチケットが余ったと誘われてとかそういうきっかけが必要かもしれません。ですが、複数のアーティストが出演するフェスやイベントであれば、にわかファンにも自分たちのライブを届けられる可能性があります。

必ずしもその場ににわかファンがいるわけではないのですが、多くの人が集うフェスやイベントに参加することでにわかファンだけでなくファン予備群の人たちへも「体験」を届けるチャンスがあります。

⑶離反顧客:ファン予備群、その存在を知って興味を持った(ことがある)状態

=離反理由の判断が難しく対策が取りにくい

一度興味を持ってくれたもののその後離れてしまった人たちは、企業のマーケティングと違い対策を考えるのが難しいです。

興味を持ってCDを買ったりライブに行ってみたけど何か違うなと思って離れる人もいるでしょうし、音楽の好みが変わってしまったりもっと好きなアーティストが現れたという人もいるでしょう。

企業のマーケティングでは、離反顧客はニーズはあるものの何らかの理由で継続購買に至らなかった人たちと認識され、その理由を見つけ解消することができればコアファンになってくれる可能性があるため、初回購買時に得られた情報などを元に次のアクション考えたりします。

ただ、これをアーティストとファンに置き換えると、離反顧客にあたる人たちを見つけて直接理由を聞くという無謀な行動を取らないといけないので現実的ではないと思います。

この人たちには、今まで通り活動をSNS等で知らせていくうちにまた曲を聴いてくれたら、と思っておくのが良さそうです。

⑷認知・未購買顧客:ファン予備群(?)、存在は知ったが興味を持たなかった状態

=そもそも音楽の趣味が違うのかも?

ここについても、⑶と同様の見解にはなるのですが、一つ言えるのは存在は知っているけど興味を持っていない人たち、ということはそもそも音楽の趣味が違ったのだと考えられそうです。そうなるとこの層を考えて動いていてもお互いにハッピーにならない可能性がありそうです。それよりも他の層の人たちを見ていくのがいいのではないでしょうか。

⑸未認知顧客:ファン予備群(?)、存在すら知らない状態

=複数アーティストが出演するフェスに出る、SNSでのオープンな発信、Spotify等のストリーミングサービスに楽曲を出す

言われなくてもわかってるよという話なのですが、音楽ファンとしてやっぱり知らないアーティストを知るきっかけは私の経験上もこの3つになるのかなと思います。

あえて分けて考えるとしたら、

フェスで知ってもらう→コアファンに繋げるために効果的

SNS、Spotifyで知ってもらう→存在を知っている認知層の母数を増やすために効果的

ということでしょうか。

私自身もその一人なのですが、実際にフェスで見るような「体験」はそのアーティストをもっと理解したくなるきっかけになっている気がします。

とはいえSNSは手軽にオープンに発信ができるので認知の母数を増やすには頑張っていきたいところですね。楽曲のPRだったりに使うのも良いですが、たまにはアーティスト自身のパーソナリティやリアルな活動を伝えていくのも、その人を好きになるきっかけになると思います。

また、ストリーミングサービスの中でも、レコメンド機能がしっかりしているものはすごいなと思います。アーティストから見れば、自分の曲を気に入ってくれる可能性の高い人へレコメンドしていることになるので、非常に効率的に認知を広げることができるのだと思います。

最後に

ファンの状態ごとにどう捉え、どのコミュニケーションがどの層に繋がっているのか、私なりに考えてみました。ただ、アーティストの皆さんの方向性に合うかどうかはとても大事だと思いますし、何よりコアファンの皆さんがそう思っていると思います。

既に取り組まれているものも多かったと思いますが、アーティストの方がファンと向き合う上での整理になればと思い書かせていただきました!