春からの趣味にMTGをお勧めさせてほしい記事!

【こんな記事です】

MTG(マジック:ザ・ギャザリング)というカードゲームをおすすめする記事です!

筆者はデュエマやポケカのプレイヤーでもあるので、これらのゲームとMTGを比較しつつ紹介する場面もあります。

(だからといって、各々のゲームに優劣をつけたりするわけではないのでご安心ください)

❶はじめに

◆ちょっと自己紹介

こんにちは!らすとさばです…!

TCGが大好きで、TCG関連の記事をブログとnoteで投稿させていただいてます!

このようなタイトルの記事を投稿する時点でMTG(マジック:ザ・ギャザリング)が大好きなのは明らかですが、デュエマとポケカも普段から好きで遊んでいます。

特にデュエマとはもう14年の付き合いでしょうか…

始めてから何年かは、「エントリ―・デッキ・ゼロ」の連ドラデッキをチビチビと改造して遊んでいたの覚えています。

私がデュエマを始めた戦国編のシーズンに強化パーツをコロコロの付録という形で獲得し、一気にパワーアップしたア―キタイプでもあります。

とりあえず「強いドラゴンが当たれば入れ替える」を繰りかえしていけば、順当にデッキが強化されていきますからね…

(今思えば頭脳戦も何もない、脳筋極まるプレイスタイルですね💦)

今はドギラゴン閃を握っていて、これが連ドラに近いような…全然ちがうような…

ポケカの方は、初めて以来ずっと《ピカチュウV》デッキを握ってます。

始めるときに「ポケモンといえばピカチュウだろ」という浅い考えで《ピカチュウV》のスタートデッキを買ったのですが、このイラストが中々にきれいですっかりお気に入りに…

以来ずっと愛用してる感じです。

余談も余談ですが、コロコロ2022/2月の《ピカチュウVMAX》はすごくうれしかったです。

《ハイパーボール》から大量の基本エネルギーをトラッシュした後に「じゅうでんテール」という動きで一気にエネルギーを加速できたり、エネルギーをトラッシュせずに毎ターン「キョダイカミナリ」で250ダメージを叩き込めたり…と、付録でありながらしっかり優秀でしたよね。

《こだわりベルト》と組み合わせればかなりの数のポケモンが射程圏内におさまるのもうれしいところでした。

かつては、シャドウバース、遊戯王、WIXOSSなども遊んでましたが、流石にここまで手広くTCGを遊ぶのは大変だったので断念しました…

時間もお金も有限ですからね…💦

❷そもそもMTGってどんなゲーム??

◆ゲームシステムは?

遊戯王の「チェイン」や「速攻魔法」が存在するシャドウバース(あるいはデュエマ)というのが一番しっくりくる説明だと思います。

特にシャドウバースは同じくコスト制・ライフ制なので、かなりルール的に近いゲームになります。シャドウバースのプレイヤーなら、すぐにMTGのルールになじめるかもしれませんね。

◆自分の好きなTCGの「有史以前」を教えてくれるゲーム

MTGは世界最古のTCGで、およそ30年の歴史があります。

…といっても、歴史の長さに関心を引かれる方は少ないでしょう。

デュエマは20周年、ポケカと遊戯王は25周年で、他のTCGも相当なロングランタイトルになっています。

これが十数年前であれば、「MTGは他タイトルの2倍歴史のあるゲーム」という売り文句も使えたのですが、歴史の長さは年々比率の上で縮まり、「誤差」になっていくばかりですからね…

もう5年もすればポケカも遊戯王も30年の大きな節目を迎えますから、MTGは「たった5年早かっただけ」といわれるようになるかもしれません💦

とはいえ、「最古のTCGである」ということには、非常に大きな意味があります。

「MTG以降にTCGを作ろうにも、参考にできる作品はMTGしかなかった」という時代が存在したわけですから。

ゆえに、後発TCGはMTGから様々な要素を受け継いでいます。

例えばですが、ポケカの「エネルギー」や遊戯王の「チェイン」や「速攻魔法」はMTGから受け継がれていますね。

(兄弟作品であるデュエマについては枚挙に暇がありません)

もっとも、「諸要素がMTGから他タイトルに受け継がれた」という説明では、いくらか語弊があるかもしれません。

要素単位での受け継ぎがなされたのではなく、MTGというゲームのシステムがそのままTCG黎明期の別の作品にコンバートされたというのがより実際に近いでしょう。

なぜなら黎明期のTCGというのは、先ほども述べた通り「TCGというモノを研究するにあたって、そのサンプルがMTGただ一つしかない時代の産物」であり、「TCGという概念がMTGただひとつによって定義されていた時代の産物」でもあるからです。

このあたりは、ファンタジーゲーム作品が…もっといえばRPGというものが、『ダンジョンズ&ドラゴンズ』ただひとつによって定義され、ゲームクリエイターが『ダンジョンズ&ドラゴンズ』関連書籍をゲーム制作の教本として重用していた時代があったことを思えば、より説得力が増すかもしれません。

上のこともあって後発のTCGには、MTGから「各々が不要だと思う要素を引き算し、その上で独自の要素を加えること」によって開発されて形跡があります。

これについてのデュエマが一番わかりやすく、MTGにはマナ専用の「土地」というカードが在るのですが、デュエマはこれを廃してすべてのカードを「土地」として使えるようにしています。

「土地」はポケカで言うところの「エネルギー」なのですが、MTGはドロー手段がポケカやデュエマほど充実していないので、デッキの事故要因になりがちなのです。

デュエマは土地を廃止することで、土地による事故(=土地事故)を無くしたわけですね。

そして、「土地」の排除の効果はそれだけではありませんでした。

MTGにおいて、60枚中20枚ほどのデッキスロットを占める土地を削除したことによって、デュエマはデッキの総数を40枚にすることができました。

この40枚というのは、コロコロコミックのターゲット層の小学生にとって、シャッフルしやすい分厚さ。

ユーザビリティの観点でも「土地の廃止」は功を奏した施策だったわけです。

こうして生まれたデュエマの「マナ」システムは、本当に洗練されている素晴らしいシステムだと思います。

またデュエルマスターズは、MTGにあったインスタントも廃していますが、これを補う形で「シールドトリガー」というシステムを導入しています。

「シールドトリガー」は相手プレイヤーに攻撃された際、ランダムに反撃用のカードが使えるシステムで、「インスタント」に代わって相手ターン中にアクションを取る手段になっています。

一方の遊戯王はインスタントを引き継いだもののコスト制を廃して開発されました。これもまた、事故の要因となる「土地」システムを排除したい思惑があったのかもしれませんね。

デュエマはMTGを日本の小学生向けにローカライズしたもの、遊戯王とポケカは既存IPを使用したファングッズ的側面のある展開。

いずれも、MTGほど複雑に要素の絡み合ったゲームシステムにする必要は(少なくとも開発当時の段階では)なかったはずです。

MTGをシンプルに遊びやすくするために、引き算をすることが後発TCGの開発の前提にあったらしいことは、それぞれのTCGを比較すれば明らかです。

(今ではポケカも遊戯王も、母体のIPに依存しない強い人気を誇っていますけどね…)

加えて上記の「土地」システムのように、MTGには世界初ゆえに洗練されていない要素も多く、後発の開発者にMTGよりも洗練されたシステムを目指そうという気運があったのも想像に難くありません。

「TCGを作る=MTGを研究する」という構図がありながら、商業的な事情もあって「簡略化の為に絶対にルールから引き算がしたい」という二重の思惑によって後発のTCGがMTGから引き算されて生まれることになってのでしょうね。

少し話が脱線しましたが、多くの後発ゲームがMTGの要素を「排除せず残す」という判断によって取り入れています。

だからこそMTGを遊ぶことによって、「普段遊んでいるTCGのゲームシステムの源流を見つける」という体験ができます。

諸要素を取り入れたというよりも、MTGから要素を削りながら別のゲームを作ったのだから、後発TCGとMTGとで重なる点がなければおかしいからです。

「自分が遊んでいるゲームのこのシステムは、MTGのこれから来ていたのか…」となるのは結構楽しいですし、大好きなゲームの「有史以前」の歴史を目撃しているようなちょっと不思議な高揚感があります。

実際に遊んでみてMTGが好きになるかは分かりませんが、TCGの歴史を感じられる作品として、ちょっと触ってみてほしいです…!

「MTGは高いゲーム」というイメージがあるかも知れませんが、2デッキで¥660という破格のスタートデッキがあったりと、始める分にはすごく安いゲームになっています。

軽く遊んでみるだけならお安く済むはずです…多分!

❸MTGについてもうちょっと

◆クラシックなゲーム性

『マジック:ザ・ギャザリング』の大きな魅力なのが、多くのTCGが初期に有していた「大局を読みながら、一手一手優勢を作っていく」という堅実なゲーム性を未だに保っていることだと思います。

他のTCGが「現状よりも一周りだけ強いカードを作る」というのを、20年以上積み重ねた結果、高速環境に至ったのに対して、MTGは堅実なゲーム性をキープしています(例外となるフォーマットもあります)。

ただ、これは純粋に良いことづくめな話ではありません。

フォーマット:

デッキ構築に使っていいカードの範囲を決めたルールのこと。

同じフォーマットどうしで対戦を行う。

シャドバの「ローテーション」と「アンリミテッド」に相当する。

TCGとして、過剰なインフレをまぬれているのは素晴らしいことですが、ちょっとした裏があることなのです。

それはマジック:ザ・ギャザリングのカードパワーに「インフレ期」と「デフレ期」があること。

インフレ期に始めることができれば、今後も長く使うことができる強力なカードを着々と集めていくことができますが、逆にデフレ期に始めた場合には悲惨です。

次のインフレ期が来た際など、どこかのタイミングでカードを集めなおす必要性が出てきてしまいます。

ただし、幸いにも現在はインフレ期の峠直前といえるタイミング。

今始めれば、インフレ期の心地よい追い風にのってMTGを楽しむことができそうです。

◆1デッキに30年分の歴史が同居する「有効カードプールの広さ」

先ほども触れましたが、MTGには「デフレ期」があるために、1枚のカードの息が非常に長いのが特徴的です。

紙のMTGでは、「EDH」や「モダン」というフォーマットが人気なのですが、これらのフォーマットでも最初期(1993年)のカードがいまだに現役で活躍しています。

厳密には「モダン」は過去18年のセットが使用可能なフォーマット。もちろんそれ以前のカードであっても、過去18年以内に再録されていれば使用可能なので、部分的に最初期のカードも使用可能です。

では、その最初期のカードとはどんなものなのでしょうか?

…え?

古すぎない?

…というか印刷技術からちがくない??

そう思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ミレニアム以前からの作品なので、最初期のカードは現在のものと比べ数レベル印刷技術が低いんですよね…💦

当時の印刷技術の乏しさが如実に表れたのが「デュアルランド」と呼ばれるシリーズ。

現在のカードであればグラデーションで表現されるところが、当時はグラデーションを印刷できなかったためにしましま模様で表現されています。

もはやマニアに収集されるアンティークのようなデザインですが(というか実際マニアの収集対象なのですが)、これでも現在のカードとしっかり混ぜて遊べてしまうのがこのゲームのヤバいところ。

デュアルランドは「レガシー」や「EDH」と呼ばれるフォーマットで使用できるカード。「モダン」では使用できない。

先述の通り、最初期のカードの中にも現在のカードと遜色ない性能のものが少なからずあります。

つまり、ルール的にもスペック的にも問題なく混ぜて遊べてしまうのです。

このビジュアル的なカオスも楽しいのですが、有効カードプールの広さの真価はむしろ環境デッキの多様性にあります。

過去30年(モダンでは18年ですが)、のカードがいまだに広く使用できるということは、それだけたくさんの種類のデッキがMTGでは使用されているということになります。

この長い歴史をもつカードプールから、自分の相棒となるカードや、ベテランプレイヤーすら知らない秘密兵器を掘り当てるのはカードゲーマーならきっと胸躍る体験になるでしょう。

初心者はコピーデッキを握った方がいいとは思いますが、その定石に必ずしも従う必要はありません。

殊にインフレ期には、カードやデッキへの評価についてのパラダイムシフトが発生しやすく、固定観念にとらわれない初心者が次環境で大活躍する1枚を見出すこともしばしばあります。

もしそれができたなら、その1枚はあなたにとってずっと思い出になる、ずっと愛用したくなる、相棒ともいうべきカードになるでしょうね。

特に他のTCGをやりこんでいて、TCGの腕に自信があるという方はMTGでそのセンスを一層発揮できるかも知れません。

有効カードプールがすさまじく広い…それゆえに「カードを見る目」が存分に生かせる土壌がMTGにはあるのです。

自分が見出したカードが、環境で評価されて高騰していくのを見るのは中々のカタルシスがあります。自分が安く買ったカードに数千円~1万円ほどの高値がつくと、得した感もすごいですし。

◆「30年前から遊んでるプレイヤーは何歳?」プレイヤーの年齢層の厚さ

MTGはプレイヤーの年齢層が厚いのも魅力。

イベントに行くと10代後半から50代まで様々な年齢層の方がいらっしゃるため、世代を超えた交流が楽しめるのも良いところです。

特に高校生や大学生にとっては、自分よりも10歳も20歳も上の方と同じゲームで白熱する機会はそうないのではないかと思います。

世代が上の方と一緒に遊ぶとなると、お互い話題に困ったりもするところですが、MTGイベント会場であればとりあえずMTGの話をしておけば間違いありません。

学校や大学では得難い人間関係を築く場所としても、MTGはとても魅力的です。

◆数年単位で紡がれる一貫したストーリー

MTGは共通の世界観の中でストーリーが展開されるのが特徴です。

なので、お気に入りのキャラクターは、何年の通してチビチビと再登場してくれますし、各パックで紡がれた小さなストーリーが、大筋の物語の重要な伏線だったという展開に盛り上がることもできます。

必然的にカードのキャラクター設定も彫りが深くなりますから、自分の哲学に近いキャラクターを愛用したりということもできますね。

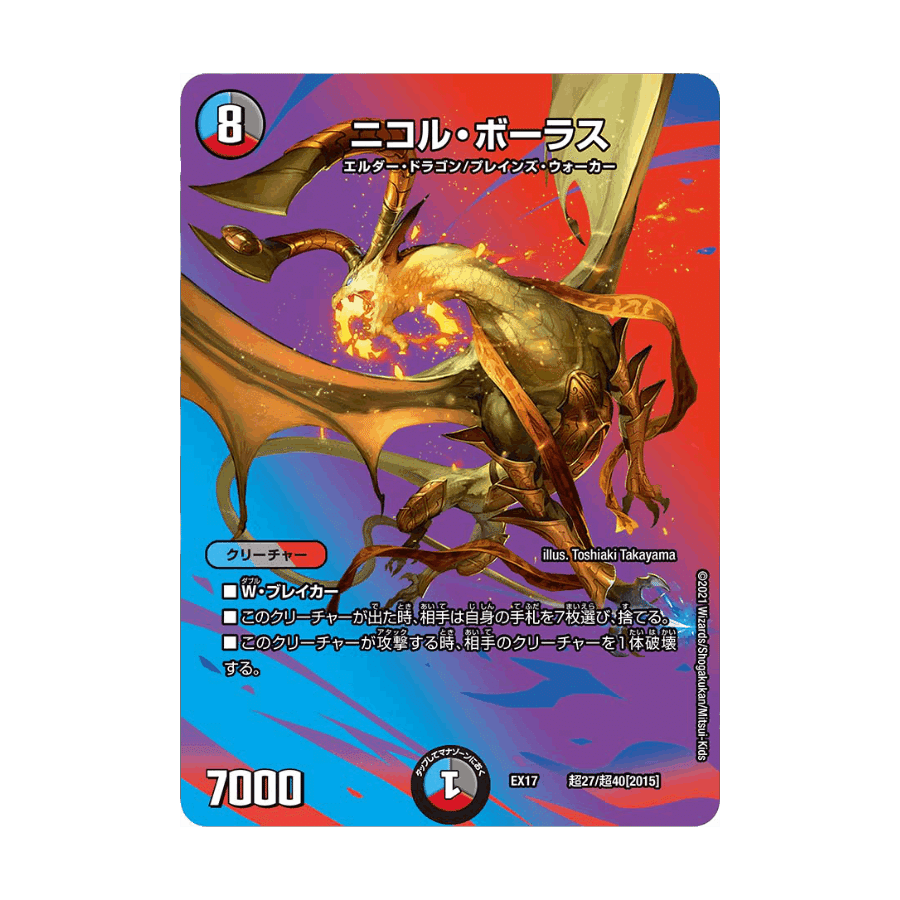

ちなみに2012~2019の期間は、ニコル=ボーラスというめちゃくちゃ悪いドラゴンと闘う長大なストーリーが展開されていました。

およそ8年もの期間にわたって一貫したストーリーを展開する…というのは、あまり他のカードゲームには見られない壮大さですよね…!

この、ニコル=ボーラスという名前、デュエマのプレイヤーなら聞いたことがあるかもしれません。

そう…かつて『超ブラック・ボックス・パック』で収録され、高額取引の対象だったあのレアカード。

そして、ここ数年で頻繁に再録されてるあのドラゴン。

マジック:ザ・ギャザリング世界の超ビッグネームなヴィランだったんですね!

このニコル=ボーラス、マジック:ザ・ギャザリングの世界では大変な人気キャラクターなのです。

ゆえに、「デュエマで《ニコル・ボーラス》が再録されるぞ」というニュースが流れるたび、MTGプレイヤーたちはちょっとソワソワしていました。

デュエマで《ニコル・ボーラス》を愛用されていた方は、MTGのニコル=ボーラスもご覧になってみてください。

ストーリーの重要キャラということもあって、結構種類が豊富です。

なので、安いニコル=ボーラスのカードも沢山あります。

(もっと言えば、高いのは《破滅の龍、ニコル・ボーラス》というバージョンくらいなので、基本ニコル・ボーラスのカードは安いです)

❹MTGを始めるには?

◆とりあえず「MTG:アリーナ」を入れてみるのがオススメ

MTGのルールには、「インスタントタイミング」や「スタック」という、他のゲームではあまり見られないシステムがあるため、そこがルールを習得する上での難所になるかもしれません。

MTGアリーナはデジタルなので、細かい処理は自動でやってくれます。

ルールが分からずにゲームの進行ができなくなるということもありませんし、アリーナリリース以降、MTG初心者のルール習得はアリーナで行うのが一般的になりました。

基本プレイ無料ですし、もしMTGを遊ぼうと思っていただけたなら、ぜひMTGアリーナをインストールしてみてくださいね…!

◆遊ぶフォーマットを決める

先にも少し触れましたが、MTGには構築に使っていいカードプールを制限するルールがいくつもあります。

これらルールのことをMTGでは「フォーマット」と呼びます。

紙で遊ぶ場合には、とりあえず「モダン」と「統率者(EDH)」のデッキをコツコツ組んでいくのがオススメです。

以下に主要なフォーマットの紹介をまとめてみましたので、自分に合いそうなフォーマットがあるか探してみてくださいね。

【スタンダード】

もっとも基本的な遊び方として公式から提示されているフォーマットで、過去1~2年のカードでデッキを組みます。

1デッキの組むのに必要な予算はおよそ3万円。

カードも集めやすく遊びやすいフォーマットですが、アリーナ(デジタル版)でも遊べるフォーマットなので紙での人気は不安定です。

【パイオニア】

およそ10年以内に発売されたカードのみでデッキを組むフォーマットです。

(同名カードが10年以内に再録されていれば、10年以上前のカードでも使用できます)

1デッキを組むのに必要な予算はおよそ5万円。

比較的カードが集めやすいのに加えて、構築済みデッキ(¥5000

ほど)が公式から販売されているため、安価に始めやすいのも強みです。

問題はフォーマットとしての人気が不安定なことですが、構築済みデッキの販売以降人気が再燃しています。(インターネットでの検索が増えています)

【モダン】

現在のMTGでもっとも人気のあるフォーマットです。

過去18年くらいのカードでデッキを組みます。

フリープレイやイベントでのマッチアップに苦労しないのはこのフォーマットの強み。

問題はデッキ構築の予算で、1デッキ13万円くらいかかってしまいます。

単色デッキならグッと予算をおさえて構築することもできるので、まず単色デッキを組んでデビューするのも良いかも知れません。

私のブログでは安くモダンを始めるためのデッキレシピ(1万円前後)を紹介してありますので、もしよろしければご覧ください…!

【レガシー】

MTG上のほとんどすべてのカードが使用できるフォーマットです。

デッキの構築にかかる費用は、10万円~100万円とデッキによって振れ幅が非常に大きいのが特徴です。

「赤単バーン」というデッキであればさらに安く、2万円ほどで参入することができます。

…が、そもそも古参プレイヤーの多いコミュニティでなければ頻繁に遊ぶことができないので、周囲にプレイヤーがどれほどいるのかしっかりリサーチしておきましょう。

【ヴィンテージ】

ブラックロータスやパワー9について聞いたことがある方は少なくないでしょう。それら超高額カードが使えるのがヴィンテージの特色です。

しかしそれゆえにデッキを組むのが困難であり、今やヴィンテージプレイヤーを探すよりツチノコを探す方がずっと簡単かもしれません。

限界集落を飛び越えてもはや桃源郷のようなフォーマットです。

【パウパー(Pauper)】

コモンカードのみで構築するフォーマット。

コモンカードしか使わないので当然デッキを安く組むことができます。

「パウパーフォーマット委員」発足によりゲームバランスへの信頼が回復し、今年に入ってから人気が再燃しています。

フォーマットとしての人気度合いは、地域やコミュニティによるばらつきが大きく、近場で遊べるショップがあるかリサーチしておきましょう。

【統率者(EDH)】

こちらも現在のMTGで非常に人気のあるフォーマットです。

100枚のデッキを使って、多人数で心理戦を繰り広げながら生き残りを目指して戦う、バトルロワイアル的な変則ルールとなっています。

他のフォーマットとちがって、プレイヤーどうしの政治的・心理戦的駆け引きの比重が大きく、TCGというよりもTRPGや人狼ゲームに近いゲーム性になっています。

また、ここ数年は参加者どうしのデッキの強さを近づけた上でプレイしようという機運がつよいため、イベントに参加する際は「レベル5-6」のような表記がないか確認しておきましょう。

「レベル5-6」は「ジャンクデッキではなく、早急にゲームを終わらせてしまえるコンボがほぼ入っておらず、それでいて4ターン未満でゲームを終了させてしまうような速さではない」デッキを指す指標です。

「なんか丁度いいデッキ」の俗称と捉えてもらっても構いません。

自信がなければ「自分は初心者でデッキの強さが適切か自信がないのですが…」とイベント主催者の判断を仰ぐことをおすすめします。

デッキが強すぎるのではなく、弱すぎるのであれば、参加を拒否されない可能性も十分にありますので…

このほかにMTGアリーナでのみプレイできる「ヒストリック」や「アルケミー」と呼ばれるフォーマットもあります。

「ヒストリック」は「モダン」と「パイオニア」の中間のような速度のフォーマットで、そこそこに人気があります。

◆遊べる店舗を探してみる

次に大事になるのが、MTGを遊べる店舗を探すこと。

デュエマやポケカとちがい、MTGはあらゆるカードショップが取り扱っているわけではありません。

仮に扱っていても、イベントを頻繁に開催しているとも限りませんし…

なので、まず近場でMTGイベントを開催しているショップがないか探しておくことをおすすめします。

地域によっては、ショップが全然なくてリモートやアリーナ(デジタル版)メインで遊ぶことになることもあるので、カードを買う前に必ずリサーチしておきましょう。

◆『アリーナスターターキット』を買ってみる(必須ではない)

2つのデッキと、それらをアリーナ(デジタル版)上で獲得できるコードがセットになった製品があります。

いっしょにMTGをはじめてくれそうな友達と一緒に買ってもいいですし、デッキを両方とも自分で持っておいてボドゲとして遊ぶのもよさそうです。

お値段はたったの¥660なのですが、基本的に通販では買えないのでショップに赴いて購入する必要があります。(在庫枯渇のため)

はじめたばかりの頃は「基本土地」というカード(ポケカの基本エネルギーに相当)を買い集める必要があるので、その基本土地目当てに購入するのもアリだと思います。

値段も安いので、始めたばかりのころは買って損することはないと思いますが、MTGを長く続ける自信…というか確信のようなものがあるのならば、後述の『チャレンジャーデッキ』を購入するのもよさそうです。

◆"Magic Companion"を端末にインストールしておく

"Magic Companion"はMTGのイベント参加に必要なアプリ。

別になくてもイベント参加自体はできるのですが、参加手続きがスムーズになるのでお時間があるときに入れておくとよいでしょう。

また、このアプリで使用するアカウントは、『MTG:アリーナ』で使用するアカウントと同じアカウントです。

このことは是非覚えておいてくださいね!

↑アカウント作成はこちらから!!

❺初心者に知っておいてほしいこと!

◆はじめてのイベント参加は「プレリリース」!!

「プレリリース」は発売直前の新パックでカジュアルに遊ぶイベント。

6パックと確定フォイルのプロモカードがセットになった、「プレリリースキット」を購入し、即興でデッキを組んで遊ぶイベントです。

他のイベントよりも参入障壁が低く、初心者の参加も多いため、初めて参加するイベントにうってつけだと思います。

このイベントでベテランプレイヤーやショップの方と顔合わせをできれば、今後のイベント参加やフリープレイへの足掛かりにもなるかもしれません。

はじめてのイベント参加はとてもドキドキしますが、得るものも多いはずです。

【イベントに持って行くとよいもの】

◆現金¥3500(参加費、必須)

◆スリーブ40枚以上(組んだデッキや当たりカードの保護に使います)

◆油性マーカー / 油性ボールペン(意外と重要)

◆6面体のダイスを10個ほど

◆先述の"Magic Companion"

◆飲料(割と長丁場になるので水分補給できるようにしておきたい)

◆MTGは、他TCG用のサプライが使えない(ことがある)

カードのサイズはいわゆるレギュラーサイズなので、一般的なTCGの規格のスリーブを使用することができます。

しかしながら、ひとつ注意せねばならないのがデッキの枚数。

MTGのデッキはメイン60枚以上と、マッチ中にデッキを調整するための予備15枚(サイドボードと呼ぶ)の併せて75枚以上からなります。

そのため、スリーブは60枚入りのものであれば2セット買わねばなりません。

問題はスリーブだけではありません。

むしろ問題なのがデッキケース。

市場に流通しているデッキケースには60枚想定のものが多いのですが、MTGは最小でも75枚。

MTG用のカードケースを使用しないと、1ボックスに1つのデッキが収まらないということも…

個人的なおすすめは、ドラゴンシールドの『デッキシェル』。

軽くて頑丈で、75枚のデッキが余裕で入ります。

ドラゴンシールドのデッキケースには、2重スリーブでも余裕で収納できる『ダブルシェル』というタイプがあるのですが、これが変に高騰しています。

本来は¥500~600ほどのものなので、店頭で発見したら購入してみてくださいね。

繰り返しになりますが、ダブルシェルは本来¥500~600ほど。

¥2000とかで販売されていたら、さすがに同ブランドのハイグレードな製品を買った方がマシです。お値段には注意してください!

◆『チャレンジャーデッキ』という構築済みデッキが非常に優秀

MTGを真剣にプレイしようと思ったら、購入を検討して欲しいのが『チャレンジャーデッキ』という製品。

収録内容が豪華であること、下環境(モダンやパイオニア)でも通用するカードが入手できることなどから、MTGを始めた方にぜひおすすめしたいものになっています。

『チャレンジャーデッキ』の中でも、特におすすめなのが『チャレンジャーデッキ2022:白単アグロ』と『パイオニアチャレンジャーデッキ:赤単バーン』の2種。

ただ気を付けてほしいのが、後者の『パイオニアチャレンジャーデッキ:赤単バーン』は、スタンダートフォーマットでは使用できず、「パイオニア」というフォーマット専用のデッキになります。

改造を進めればモダンフォーマットでも通用するデッキになりますが、とにかくスタンダートでは使用できない点にご注意ください。

また、前者の『チャレンジャーデッキ2022:白単アグロ』についても、現在のスタンダードフォーマットで禁止されているカードが封入されていること、発売から半年でローテーションにより使用不可になってしまいます。

(詳しくはこちらからご確認ください)

◆紙のMTGを遊ぶにはサイコロが必要

意外と初心者の方に驚かれるのが、紙のMTGはサイコロがないと遊べないということ。

MTGには、クリーチャーをパワーアップさせる効果や、トークン(分身や子機のようなイメージ)を場に出す効果を持ったカードがたくさんあるため、それらのための目印が必要です。

とりあえず6面体のダイスが10個ほどああれば事足りますので、100円ショップで適当なものを見繕って買っておけば大丈夫です。

欲を言えば、縦向きと横向きを表現できるアラビア数字のダイスが便利だったりします。

❻最後に

◆ここまで読んでみて「気になるけど、始めるか悩むなぁ」という方へ

とりあえず1パック買ってみることをおすすめします!

別にこれは「買えば絶対良さが分かるから!!」という、押し付けがましいセールスではありません。

パックを開封してカードの雰囲気を見て、自分に向いてそうか、自分が楽しめそうか確かめてみてほしいのです。

MTGは1パック¥500で12枚入り。

この12枚のカードを見て世界観に惹かれたり、使ってみたいと思えるカードが見つかったなら…きっとMTGはあなたの好みに適うはずです。

逆に、なんか絵がバタ臭いな…と思ったりしたら、やめておいた方がいいかもしれません。

ゲームは見た目だけではないものの、大事に使い込むカードに愛着が持てないのはTCGとしては辛いものがあります。

そうなってしまうと残念ですが、¥500は勉強量として割り切れる値段なのではないかと思います。

自分の感性を以て占うのが一番確かでしょうから、「とりあえずパックを買ってみる」というのを強くおすすめしています。

◆ちょっと宣伝させてください…!

冒頭にも触れた通り、普段はブログにて格安なMTGデッキ(モダンというフォーマットのもの)や、初心者向け記事を執筆しております…!

MTGを始められた際には、遊びに来てくださるとうれしいです!!

◆よきMTGライフを!!!

ここまでお付き合いくださりありがとうございます…!!

少しでも興味をもってくださったなら、今度カードショップに行ったときにMTGコーナーを探してみてくださいね!