電験2種 1次試験の所感・使用した参考書

2年間の勉強を経て電験2種に合格しました。この経験をもとに、電験2種の取得過程や電験2種 1次試験の所感、さらに使用した参考書などについて整理しました。

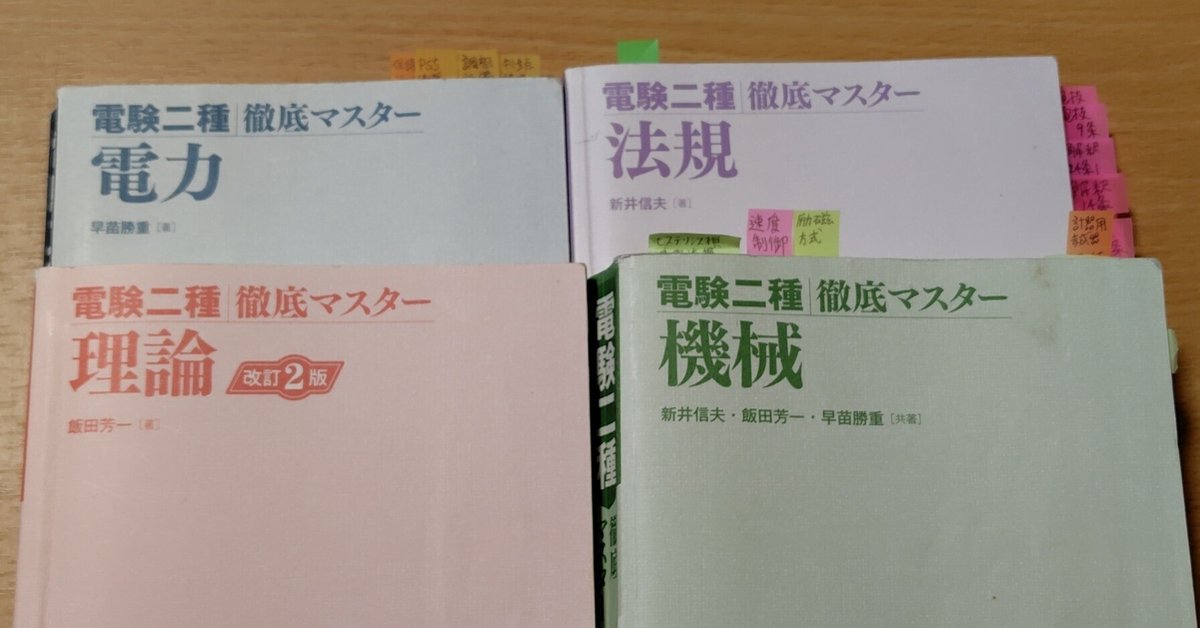

参考書は4科目すべてで「電験二種徹底マスター(オーム社)」を使用し、さらに機械、法規科目では「機械、及び法規の15年間[テーマ別でがっつり学べる](電気書院)」をそれぞれ併用しました。

1.電験2種 取得の過程

■1年目:1次試験 (理論〇、電力〇、機械✕、法規✕)

普段の仕事が忙しく、電験3種合格後はしばらく勉強から離れていました。そのため、電験2種の試験勉強は、1次試験の4~5カ月前から開始しました。試験勉強を進めると、すぐに電験3種よりも明らかに難易度が高いと感じました。4~5カ月の期間で4科目すべての合格は困難と判断し、1年目は理論と電力の2科目に絞って勉強を取り組みました(勉強の開始時期が遅かったですよね…)。使用した参考書は理論・電力の「電験二種徹底マスター(オーム社)」の2冊です。

■2年目:1次試験 (機械〇、法規〇) 2次試験〇 ⇒ 電験2種合格

2年目は1次試験の6カ月前から勉強を開始しました。少し余裕を持ってスタートしたため、機械と法規は「電験二種徹底マスター(オーム社)」及び「過去問題集(15年分)」に取り組みました。

1次試験の自己採点で合格見込みが立つと、すぐに2次試験の勉強を開始。勉強期間は、1次試験日(8月)から2次試験日(11月)の間の約3か月間でした。使用した参考書は「これだけ電力・管理 -計算偏-(電気書院)」「これだけ機械・制御 -計算偏-(電気書院)」「電験二種完全攻略 二次試験対応: 過去問240問を体系的に学ぶ(オーム社)」の3冊です。2次試験では、まず計算問題で得点を狙い、論説問題はとにかく何か記載して部分点が貰えたらラッキーと考えていました。2次試験の勉強時間の配分は 計算問題:9割、論説問題:1割 というバランスでしたので、ほとんど論説問題は捨てていました。運良く(本当に運良く)、2次試験に合格でました。

2.各科目の所感

2-1.理論

電験3種と同様に、私は大学時代(電気系)に電磁気、電気回路、電子回路を学んでいたため、その知識を活かして「徹底マスター」を復習のような形で進めました。各分野ごとにテキストで確認し、演習問題で公式の使い方や内容を理解していきまいた。その際、別の記事にて紹介したように、問題を解いた日付と記号(〇、△、✕)を付けました。

理論の勉強を通じて、電験3種と比較した電験2種の特徴、それに対する私の考えを次に整理しました。

●問題の計算量と難易度の向上。しかし、出題パターンは限られると感じる

確かに計算量と難易度が上がっていますが、問題の出題パターンがある程度限らていると感じました。恐らく大学時代と電験3種、電験2種の「徹底マスター」の勉強で多くの問題に触れたこともあり、出題形式を大分把握したのこともあるかと思います。

難易度に関しては、電験2種の問題形式に慣れていないため、より問題を難しく感じる部分があるかもしれません。電験3種は1問1答形式ですが、電験2種は問(1)~(5)のように複数の小問が関連して、ストーリー仕立ての構成です。特に「なぜ問(1)(2)(3)を解かせるのか?この問(1)(2)(3)が、問(4)(5)のヒントになるのでは?」と考えながら解いていました。私としては、このストーリー仕立ての形式の方が問題を解きやすいと感じました。

ただし、必ずしもこれに該当しない問題もあるのため注意です。例えば、問(3)が解けない状況でも、問題分を読むと問(4)は単体で計算して解ける場合もあります。さらに、グラフ選択問題では他の問が解けなくても、運良く正解する可能性もあるため、必ずどれかにマークすることをしていました (計算問題は選択肢が多いため勘で正解するのは困難かと)。いずれにせよ、問題文を一通り読み、1問でも多く正解を目指していました。

●問題文が長く、問題図が複雑。しかし、まずは問(1)で求めるものを確認する

問題が長文であ場合、「問題に対するヒントが多くある」と捉え、問題図が複雑な場合でも「問題図に惑わされずに、まずは問(1)で何を求めるかを確認する」ことを意識していました。案外、問(1)(2)は公式に当てはめて計算する比較的簡単な問題もあります。試験当日に問題用紙を開いた際、問題の第一印象で気持ちが揺らがないように心掛けました。

2-2.電力

電験3種の時と同様に、「徹底マスター」の各分野ごとにテキスト⇔演習問題を繰り返しました。その際、問題を解いた日付と記号(〇、△、✕)を付けました。

理想は2次試験の論説問題も見据えて、内容を理解することだと思います。私はそのような余裕はありませんでした。

●問題形式に慣れる、選択肢が多いことに惑わされない

すべての問題に必ず当てはまる訳ではありませんが、1つの例を挙げます。

例えば、問(1)~(5)までの選択肢が15個(いろは歌の(イ)~(ヨ))あるとします。始めに、問(1)の問題を解くために選択肢を15個から3個に絞ります。この時、選択肢は似たような語尾、用語に注目すると絞り易くなります(例:①●●電流、②▲▲損、③■■分、◆◆的、⑤遮断器・断路器・変圧器のように最後に"器"が付く など)。次に、文章に合う選択肢を選びます。ここで、必ず前後の文章、又は問題文全体を読むことでどの分野の内容であるかを握することがヒントとなります。続いて問(2)に移り、問(1)と同様に選択肢を3個に絞ります。問(2)では問(1)で既に絞った3個の選択肢を除いた12個か再び3個に絞ります。これを問(3)(4)(5)と繰り返します。

私の感覚として、1つの小問に対して選択肢は各3個ある印象です。問題を解くために穴埋め箇所と選択肢のみに着目せず、全体を見渡すことが重要です。

このアプローチは電力だけでなく、機械や法規にも適用できます。電力、機械、法規は計算問題がほとんどないため、理論に比べて試験時間に余裕がありました。そのため、問題を解き終えた後も、問題文を一通り読むことで、選択肢と問題文に齟齬が無いかを確認していました。

2-3.機械

電験3種の時と同様に、「徹底マスター」の各分野ごとにテキスト⇔演習問題を繰り返しました。その際、問題を解いた日付と記号(〇、△、✕)を付けました。時間的余裕があったため、過去問15年分を取り組みました。

過去問を振り返ると、同じような問題が繰り返し出題されていることがよくわかります。「機械の15年間[テーマ別でがっつり学べる](電気書院)」では分野ことに過去問が整理されており、過去問演習を通して知識の定着を図ることができました。

●「誘導機」「同機器」「変圧器」の問題が難しいと感じたら、「電熱」「電気化学」を得点源にする

過去問15年分を通して、誘導機・同機器・変圧器の分野では、細かな内容が出題されると正解は困難と感じました。そこで、「電熱」「電気化学」の分野で得点をカバーすることを考えました。

演習や過去問を解いていると、誘導機・同機器・変圧器と比較して電熱・電気化学の問題の方が、出題パターンが少ないと感じました。また、「徹底マスター」においても、誘導機・同機器・変圧器と比較して電熱・電気化学の掲載ページ数が少ないです。つまり、出題形式が少なく、且つ、覚える範囲が少ない分野であると考えました。目標得点として、電熱は8割・電気化学で全問正解を目指しました。

2-4.法規

電験3種の時と同様に、「徹底マスター」の各分野ごとにテキスト⇔演習問題を繰り返しました。その際、問題を解いた日付と記号(〇、△、✕)を付けました。時間的余裕があったため、「法規の15年間[テーマ別でがっつり学べる](電気書院)」にて過去問15年分を取り組みました。

私は電験1種、2種、3種を通して、最も不安な科目が法規でした。勉強しても、本試験で知らない条文が出題されれば、確実に不正解になると考えていたためです。そこで、できる限り「条文を一語一句覚える」、そして本試験直前に一番追い込んだ科目です。

●正解は「法令で使用している用語や数字」、ニュアンスが合っていても不正解

法規の問題は、法令の文章がそのまま穴埋め問題として出題されます。つまり、正解は必ず1つであり、法令の文章を一語一句覚える必要があります。たとえ意味が通じたとしても、法令で使われていない用語を選択した場合、不正解となるため注意が必要です。

●【過去問】穴埋め問題の前後の文書にも注意

本試験では過去問の類題が出題されることがあり、過去問演習は重要です。だたし、過去問の穴埋め箇所の用語を覚えるだけでは、不十分です。過去問と同じ条文が出題されても、その条文内で異なる箇所が穴埋め問題になる可能性があるためです。過去問で解いた問題を本試験で不正解となるのは、かなり痛いです。過去問を解いた後は、その条文全体を確認し、「もしかしたらこの条文内で、他の部分が穴埋め問題になるかも?」ということを考えていました。

●過去問演習の1週目は問題を解かない。解答を見ながら内容を理解する

始めから過去問を解くと、多くの問題で不正解になると感じました。そこで、過去問1週目では解答を見ながら進め、知識の整理に利用しました。「法規の15年間[テーマ別でがっつり学べる](電気書院)」では分野別に内容が整理されているため、効率的に知識の整理ができます。

併せて、過去問に関連する内容が「徹底マスター」に掲載されている場合は印を付け、電気設備技術基準及びその解釈では「〇条」と記載した付箋を「徹底マスター」へ貼り、辞書のようにすぐ開けるようにしました。

●電気設備技術基準及びその解釈では、見出しと本文を関連させて覚える

電気設備技術基準及びその解釈は

「第〇条 ~~見出し~~

~~本文~~ 」

という構成です。条文を覚える際は、この見出しと本文がリンクするように覚えました。「この電気設備技術基準や解釈では何を目的としており、どのような設備設計を求めているのか」を意識しながら記憶していました。

3.使用した参考書

理論、電力、機械、法規の4科目とも「電験二種徹底マスター(オーム社)」を使用しました。また、機械、法規科目では過去問の「機械、及び法規の15年間[テーマ別でがっつり学べる](電気書院)」を併用しました。

<「徹底マスター」を使用しての所感>

私は「徹底マスター」を使用して良かったと思います。各科目ごとに参考書があると、知識の整理がし易いです。過去問などで新たに勉強した内容を「徹底マスター」の余白部に追記することで知識を広めていました。だたし、電験3種で使用した「完全マスター」と比較すると、電験2種の「徹底マスター」では演習問題数が少ないと感じました。この点は、過去問で補うことでカバーできると思います。

なお、「徹底マスター」は電験1種勉強時にも使用していました (電験1種は「徹底マスター」のような参考書が無いことも理由にあります)。特に、電力の「徹底マスター」は電験1種、2種2次試験の論説問題対策でも使用しました。

※「理論、電力の15年間[テーマ別でがっつり学べる](電気書院)」について、私は実施に使用していませんが、参考に掲載します。

4.さいごに

これらはあくまで私の所感です。勉強方法や参考書がすべての方に合うとは限りませんのでご注意を。

ではまた!

いいなと思ったら応援しよう!