山梨県甲府市 山梨平和ミュージアム 石橋湛山記念館

前回の杉浦醫院から徒歩1時間半、富士山を眺めながら歩いて山梨平和ミュージアム 石橋湛山記念館に到着しました。

入館すると優しい顔をしたおじいちゃんが受付してくれました。

「どこからきたの?」「東京です!」「遠いところからありがとうございます」「いえいえー」「石橋湛山に興味があってきたの?」「ええ、まあ、そんな感じです!」「最近話題だからね」「そうなんですか???」「石破さんが演説で引用したりしたから」「そうなんですか????」「知らなかったの、こないだ国会議員が10人きたよ」「へえーーー」

今話題の人とは知らなかった!実はせっかく甲府行くから杉浦醫院のほかになんか博物館ないかなあって調べたらでてきたのがこの博物館だったのです。来る前に石橋さんに関する本をちょっと読んだだけでした。話題のときに来られてラッキー ♪♪♪

展示は1階が戦争についての展示、2階が石橋湛山の生涯と思想の展示となっています。受付が終わるとおじいちゃんが1階の展示概要をざっと説明してくれて、「1階を見終わったら2階の概要を説明しますので声かけてください。」と事務室に戻っていかれました。

ということでまずは1階を見学。印象に残った展示をご紹介します。

<甲府空襲>

1945年7月6日の空襲で、1127人の市民が犠牲となり、市の中心部は岡島百貨店、松林軒を残してすべて灰燼と化したそうです。

<戦時下の学校教育と子どもたちの暮らし>

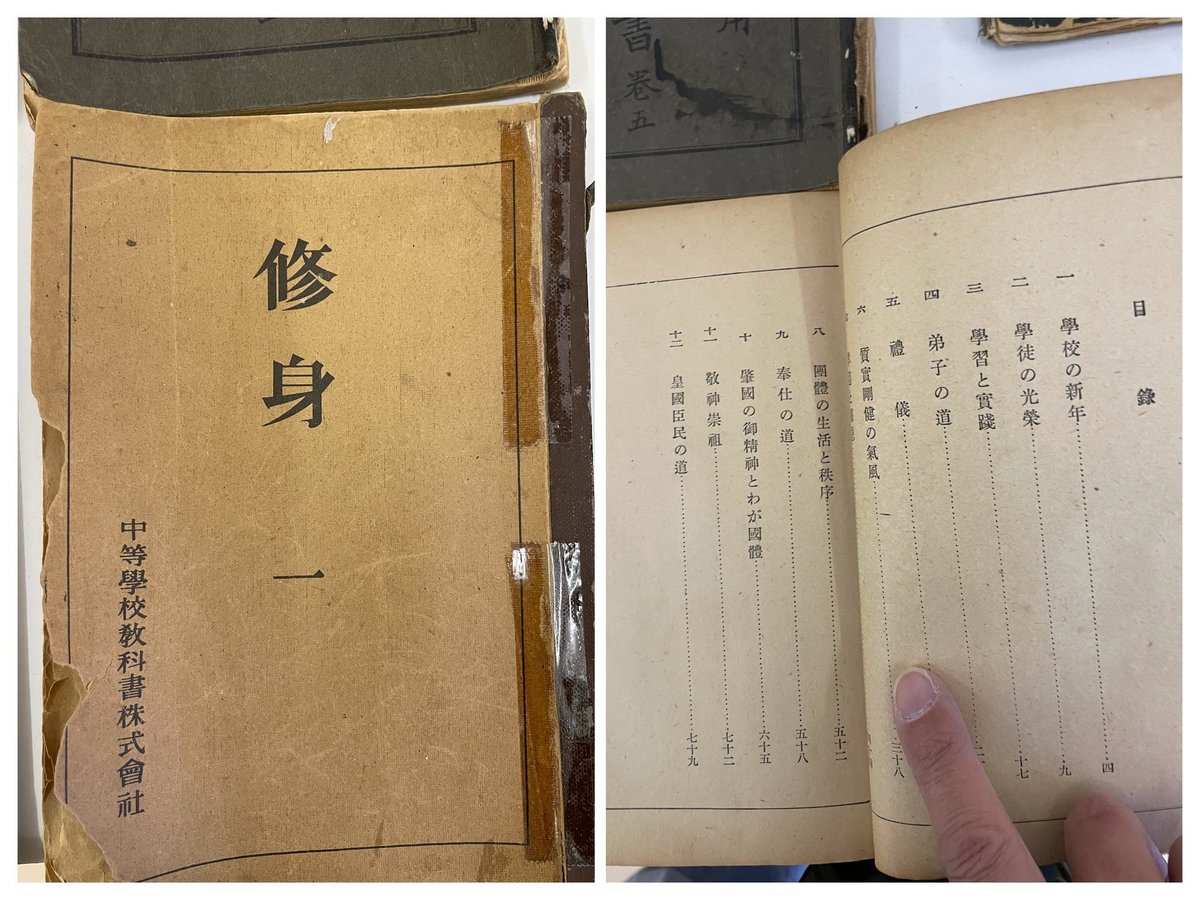

「修身一」と題された教科書が展示されていて、目次には「十二 皇國臣民の道」と記載されていました。

”皇國”、”臣民”の文字が意味することは。。。以下、パネルからの抜粋です。

----

1941年4月、尋常小学校は国民学校と改められました。小学校といえども国民としての自覚を持つことが期待され、「少国民」と呼ばれる小さな臣民として育てられた。紀元節(2月11日)や天長節(4月29日)明治節(11月3日)などの儀式が重視され、これらの式のたびごとに、校長先生は、天皇・皇后の写真(御真影)が納められている奉安殿から教育勅語を取り出して読み上げた。子どもたちは頭を深く下げてこれを聞き、意味がわからないままに、国に奉仕するという思想をたたきこまれた。

----

奉安殿は終戦まで日本各地にあり、みんなその前を通るときは一礼しなければならなかったとか。でも終戦によりすべてがかわった。以前行った国立歴史民俗博物館の解説に「終戦直後の東京では、焼野原の中でくずれた奉安殿を住居にした人もいた。またそれを見て愕然とした人もいた。」という主旨の記述があったことを思い出しました。押し付けられただけの思想は脆いということですね。

<戦時下の朝鮮労働者の動員>

戦時中に炭鉱や土木工事に動員された朝鮮人労働者について、パネルでは以下のように記載されています。

----

1939年には約96万人だった内地在住の朝鮮人数が、1945年には約237万人と、6年間に2倍半に増加した。(中略)きびしい暴力的な監視のもとで、自由を奪われて働かされた。危険な労働も多く、長時間の重労働と栄養失調によって、およそ6万人の朝鮮人が死亡したといわれている。

----

山梨の朝鮮人労働者の方々は、「富士川水力発電工事」「佐野川発電工事」「韮崎七里岩地地下壕工事」「白根口タコ工事」「塩山糧秼工場工事」などに従事しました。危険な工事に対して抵抗し、賃上げ要求ストライキや待遇改善要求ストライキをおこなったそうです。戦争とは別に差別との闘いもあったということですね。悲しいです。。

<ノモンハン事件>

ノモンハン事件は1939年5月から同年9月にかけて、満洲国とモンゴル人民共和国の間の国境線を巡って発生した紛争です。この紛争に参加した方の写真帳がご親族の提供により展示されていました。貴重な記録です。武力により領土を拡大した結果、またあらたな紛争が発生する。キリないでしょ、って思ってしまいます。

1階では、教育と差別と武力によって人を支配しようとすることがいかに愚行であるかを学ぶことができました。ではどうすればいいのか?答えは2階にありました。

1階を見終わったので、おじいちゃんいるかなあ、と事務所の中をちら見すると、おじいちゃんが笑顔ででてきて2階へ案内してくれました。

「石橋湛山さんは生まれは東京ですが、育ったのは甲府です。現在の甲府一高にかよっていました。」「そうなんですねー」「私は以前甲府一高で日本史を教えていまして、そのとき石橋湛山について学校の資料を調べました」「え、(おじいちゃんって)先生だったんですか!?」「石橋湛山が在校した当時の『校友会雑誌』を調べたら、なんと「石田三成論」「消夏随筆」「湛山随筆」など7つの文章が寄稿されているのを見つけたんです。そこから湛山ゆかりの地を訪ね資料を集めました。」「へーーーーー」

展示物の流れを説明されて、おじいちゃん、あらため、先生は1階の事務所に降りていかれました。

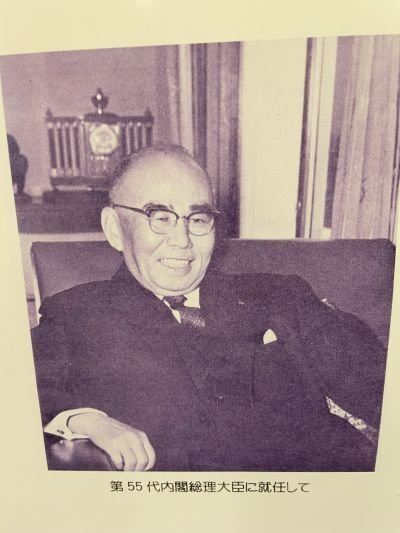

さて、石橋湛山さん(1884年~1973年)です。(この方 ↓)

石橋湛山さんは、大正から昭和にかけて、平和・民権・自由主義の立場を貫いた言論人です。27歳のときに東洋経済新報社に入社してから34年間にわたり、深い見識と鋭い洞察力で先見性にあふれた文章を多数執筆しました。展示室では特に秀逸な文章が、重要な部分に先生の傍線が入ったかたちで展示されています。(↓ こんな感じ)

展示された文章の中からふたつご紹介します。

◇「一切を棄つるの覚悟 太平洋会議に対する我が態度 (1921年7月23日号『東洋経済新報』)」 から一部抜粋

----

我が国の総ての禍根は、しばしば述ぶるが如く、小欲に囚われていることだ。志の小さいことだ。(中略)

幾多の大思想家も実は決して無欲を説いたのではない。彼らはただ大欲を説いたのだ、大欲を満すがために、小欲を棄てよと教えたのだ。さればこそ仏者の「空」は「無」にあらず、無量の性功徳を円満具足するのを相を指すなりといわれるのだ。(中略)

もし政府と国民に、総てを棄てて掛るの覚悟があるならば、会議そのものは、必ず我に有利に導き得るに相違ない。例えば満州を棄てる、山東を棄てる、その他支那が我が国から受けつつありと考うる一切の圧迫を棄てる。その結果はどうなるか。また例えば朝鮮に、台湾に自由を許す、その結果はどうなるか。英国にせよ、米国にせよ、非常の苦境に陥るだろう。何となれば彼らは日本にのみかくの如き自由主義を採られては、世界にその道徳的位地を保つことを得ぬに至るからである。(中略)

ここに即ち「身を棄ててこそ」の面白味がある。遅しといえども、今にしてこの覚悟をすれば、我が国は救わるる。しかも、これがその唯一の道である。しかしながらこの唯一の道は、同時に、我が国際的位地をば、従来の守勢から一転して攻勢に出でしむるの道である。

----

1921年の太平洋会議(一般にはワシントン会議と呼ばれる)では米・英・仏・日・伊における主力艦保有率を米英5、日本3、仏伊1.67とするワシントン海軍軍縮条約が締結されました。その後日本は1933年3月、国際連盟を脱退、条約の破棄を関係国へ通告、戦争への道を進んでいきます。石橋さんの主張を理想論だと言ってしまえばそれまでですが、この会議で一切を棄てて日本が守勢から攻勢に転じていれば歴史は変わったかもしれません。結局1945年に棄つることになるわけですから。。

◇「大日本主義の幻想 (1921年7月30日号・8月6日号・8月13日号『東洋経済新報』)」 から一部抜粋

----

我が国は、いずれにしてもまずその資本を豊富にすることが急務である。資本は牡丹餅で、土地は重箱だ。入れる牡丹餅がなくて、重箱を集むるは愚であろう。牡丹餅さえ沢山に出来れば、重箱は、隣家から、喜んで貸してくれよう。而してその資本を豊富にするの道は、ただ平和主義に依り、国民の全力を学問技術の研究と産業の進歩とにそそぐにある。兵営の代りに学校を建て、軍艦の代りに工場を設くるにある。陸海軍経費約八億円、仮りにその半分を年々平和的事業に投ずるとせよ。日本の産業は、幾年ならずして、全くその面目を一変するであろう。

以上の諸理由により吾輩は、我が国が大日本主義を棄つることは、何らの不利を我が国に醸さない。否ただに不利を醸さないのみならず、かえって大なる利益を、我に与うるものなるを断言する。朝鮮・台湾・樺太・満州という如き、わずかばかりの土地を棄つることにより広大なる支那の全土を我が友とし、進んで東洋の全体、否、世界の弱小国全体を我が道徳的支持者とすることは、いかばかりの利益であるか計り知れない。

----

日本は1920年に第一次世界大戦後の「戦後恐慌」に陥り、1923年以降は関東大震災後の不況に苦しみます。政府はこの不況に対する適切な経済対策をとることができず、かわりに領土を拡大することで移民を増やし失業者を減らしました。石橋さんは、イデオロギーとして「戦争」か「平和」か、という議論をしているのではなく、経済対策として「領土拡大」か「学問技術研究・産業振興」かという議論をしているのだよ、ということで反戦に対して受ける批判に対抗したのだと思います。

戦後、石橋さんは政治家へ転身。第一次吉田内閣で大蔵大臣になります。就任後の石橋さんは、戦後の日本経済で恐るべきはインフレではなく、生産が止まり多くの失業者が発生するデフレである、と考え、インフレを恐れて緊縮財政政策を望む意見が強いなかで、生産活動を活気づける積極財政を訴えます。さらに、政府が当初、終戦処理費は賠償に等しいものであるので支払う義務があると認識していたのに対し、石橋さんは、終戦処理費が過度のインフレをおこし、日本経済を破綻させようとしていると訴え、GHQに終戦処理費の削減案を提出しました。実際に認められたものも多かったといいますが、その後石橋さんは公職追放という処分を受けます。公職追放は戦争に協力した人物が受ける処分ですので、戦争に反対してきた石橋さんに対するこの処分はあきらかに不当です。石橋さんは「私の公職追放に対する見解」と題する文書を追放を決定した中央公職適否審査委員会あてに提出しています。以下一部抜粋。

----

東洋経済新報が、終始一貫して総ての形の帝国主義と全体主義とに反対し、有らゆる戦争を拒否し、枢軸国との接近の危険を叫び、労働組合の発達に努力したことは、苟も同誌を知る日本国民の周く確認する所である。(中略)又其の数は少なくとも米国、英国、支那、その他の外国の読者も同様に之れを認めると信ずる。

----

日本の人のみならず外国の人も知ってますよ、ってすごい!!

公職追放が解除されたあと、1956年12月に第55代内閣総理大臣になりますが、病により在任期間65日で退陣しました。

帰りがけ先生に、「戦時中にこれだけの戦争反対を訴えてなんで石橋さんはつぶされなかったんですか?」とお尋ねしたところ理由は二つあると教えていただきました。

1. 社会主義的な主張をしていなかったこと。石橋さんはあくまで資本主義の立場で平和を訴えていました。

2. 後ろ盾となる支持者がたくさんいたこと。各地に東洋経済新報の読者からなる経済倶楽部をつくることで支持基盤を確立していました。

現実社会を見据えたうえで自分の考えを主張できることがほんとにすごい!。さらに先生に「なんでそんなことができたんでしょうか?」とお尋ねすると、「これだ!という『信念』だね。」というご見解をいただきました。、、、『信念』、、、深い、、、。

山梨平和ミュージアム 石橋湛山記念館、ほんとに勉強になりました。先生ありがとうございました!!勉強してお腹が空いたので、ほうとう食べて帰りました。おいしかった!!

(おわり)