人生と自由 【いつからでも新しく|羽仁もと子のことば】

今も下の子供が、「姉さんが私の机を、お部屋の向うの隅っこに据えて、いろいろな物を載せる台にするというの。」といってまいりました。「あなたのものだもの、だれだって勝手にすることは出来ないのだから、あなたが台にしたくないのなら、私はしたくないと、よく姉さんにお話しなさい。急いて泣き声で話しては分からないでしょう。」と言い言い思いました。

われわれの権利というものは神聖なものです。自分が許さなければ、どんな小さな所有物の一つでも、他人がこれを勝手にするということは出来ません。いわんや私どもの財産とか生命とか操とか思想とか信仰とかいうような重大なものにおいてをやでございます。

姉が妹の机を自分の思うことに使いたいという時に、妹がそれを好みませんならば、「止めてちょうだい」ということは少しも差しつかえありません。差しつかえないばかりでなく、子供の時にはことにつとめて、イエスとノーとを、だれに向かっても明白にいい得るようにさせることが、何よりも大切ではないかと思います。ともすれば私たちは「姉さんが貸してちょうだいというのなら、お前はどうせ机をあまり使っていないようだから、貸してあげなさい、いい子だねえ。」と、子供自身にイエスかノーかを判断させず、おとなが判断を下してやって、そうしてそうするのはよい子だといっておだてます。独立の人格をつくるのとは、全然相反した導き方ではないでしょうか。

姉はまた本などが沢山あって妹のあいている机が、格好の台だと思ったのですけれど、持主の権利というものは、尊重しなければならないということを、幼い時から学んで来ているならば、では仕方がないと潔くあきらめて、物置を探してみるなり、棚をつる工夫をするなりして、不完全でも無格好でも完全なものの出来るまでは忍ばなくてはならないのです。

そのうち何かの折に父親が見て、大層不器用な棚が出来たではないか、ここは棚よりも何か適当な台のほうがよさそうだが、ということでもあると、そばで聞いていた妹は、ああほんに私の机を貸して上げれば丁度よいのにと、自ら進んで、お使いなさい、お気の毒でした、という気にもなるでしょう。自分のほうでは、あまり使わずにいるものを、他のほうで入用ならば、喜んで貸してやるほうがよいものだということを、かくして妹も学び得るのでございます。

私どもの思考も行為も、また絶対に自由でございます。父が子供に、一緒に散歩しようといったとき、家にいて絵を描いていたいならば、絵を描きたいから参りませんということは、一向さしつかえありません。しかしあちらの森の夕日は奇麗だよと勧めてみるのは、父の自由です。

われ等は正直に自由自在にその思いを語り、自由自在に愛するところに、人各々の進歩と発見と、親子兄弟夫婦の遺憾なき了解と接触があると思います。かくして人々の独自一個の人格が形づくられ、活ける家庭が現出されるのではないでしょうか。

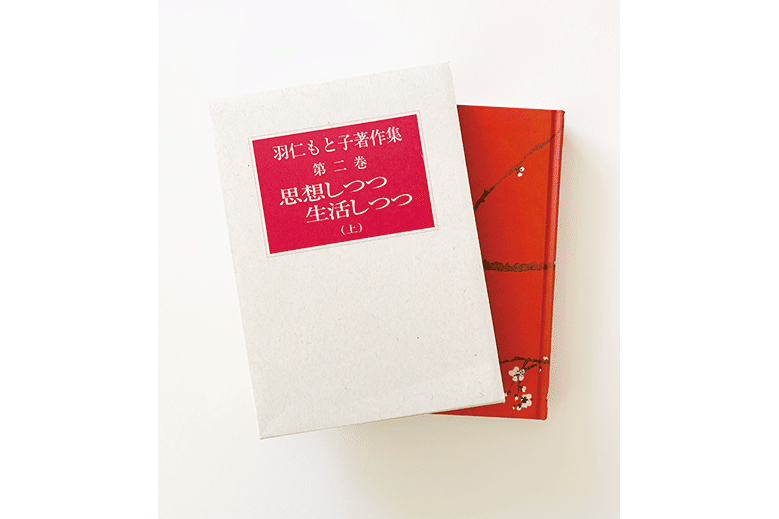

羽仁もと子著作集 第二巻『思想しつつ生活しつつ(上)』 1927年より

上巻は家庭の問題、中巻は人生について、下巻は祈りの心を記した著者の思想の歩み。

はに・もとこ(1873~1957)

青森県八戸市生まれ。日本で初の女性新聞記者となり、1903年、羽仁吉一と『婦人之友』を創刊。1930年に全国友の会を創立しました。このシリーズは、「私どもはいつからでも新しくなることが出来ます」と記した羽仁もと子のことばから掲載しています。

出典:『かぞくのじかん』(休刊中)2020 春 Vol.51