株式投資 第三章 株の買い方

第三章 株の買い方

株を買うのは簡単です。

しかし何を買うかが重大問題。そして同じ銘柄でも、いつ買うのかが次に重要。

この章では投資する銘柄選択の考え方と、投資のタイミングをどう選ぶかを考えてみましょう。

何を買うか?

日本株を買います。

日本株と言うのは、数ある日本国内の株式会社の中で、東京証券取引所(および地方の証券取引所)に上場 している株式会社の事です。株式投資では「銘柄」とも言います。

アメリカの会社とか、ドイツの会社の株式を日本の証券会社の取次で簡単に買える時代になりましたが、本書では日本語情報が豊富で取引手数料も低廉な日本株に絞って話を進めます。

3,911社からの選択

日本株の銘柄数(日本での上場企業数)は3,911社もあります 。

この3,911銘柄の中から、貴方の好きな銘柄を選んで投資しましょう。

好きな銘柄と「儲かりそうな銘柄」をごっちゃにすると銘柄選択は困難となり、また選択した後に「あの選択は正しかったのか、、、?」という迷いを生じ、この迷いから投資終盤の売却判断を誤ることはしばしば起きます。

ですので、まず第一歩は好きな銘柄を選ぶことをお勧めします。

美人コンテストの例を考えてみましょう。

3,911名の候補者から最終的に優勝者1名と入賞者5名が選ばれるという仕組みです。

この場合、「一番の美人を選ぶ」ことと「優勝者を予想する」ことは違います。

「一番の美人を選ぶ」のは貴方の審美眼だけを頼りに選べばよいのですが、「優勝者を予想する」のは貴方の審美眼でなく、審査委員や投票者の審美眼を理解し、彼らの投票行動を予測しないといけないので、貴方が美人を選ぶのとは異なる作業となります。

株式投資も似た所があって、一番良い銘柄を選べばよいのですが、他の人が選んだ銘柄が目先値上がりするので、それを横目で見て付和雷同したくなる。

超短期のデイトレード(日計り )であれば、まさに当日一番人気の銘柄を予測して、それに乗れば良いのですが、本来の投資は他の投資家がどれを選ぶかではなく、まずは自分が一番良いと思う会社を探し出して投資することです。

宝くじの様なギャンブルとは異なり、株式投資の原点は企業運営に必要な人・モノ・カネの経営三資源のなかで、経営に必要な資金を提供することです。経営資源を提供し、その事業の発展を支援し、そして最後には株主としてのリターンも貰える(かもしれない)。

世の中を良くすること。それに貢献する事業。ご自分が好きな製品や商品を提供してくれる製造業、それに外食や公共交通、通信サービスなど誰もが世話になっているサービス業などから「好きな」企業に少額での投資をすることから始めましょう。

とは申しましたものの、本当に初めて株式投資をする方にとっては総論だけでなく、各論もあった方が良いかと思いますので、老婆心ながらいくつかのアプローチを考えてみましょう。

① 企業人としての経験が浅く、あるいは公務員などで市場経済に関係が無く、日ごろから日本経済新聞を読む習慣もないが、とにかく株式投資に参加したいという方。まずは、親や兄弟、そして友人・知人などが上場企業に勤めてたらその会社の業績を聞き(自分で調べても良い)、将来性がありそうならその会社の株を最小単位で買う。こういう身近なところから入れば、徐々に知識が広がって行きます。

② 親族や知人に上場企業にお勤めの方が皆無であるというような公務員一族とか学者一族の方の場合、初めの投資先企業として[7203]トヨタ自動車を100株買う。

トヨタ自動車の株が値上がりすると思うから勧めているわけではなく、トヨタは日本の企業で時価総額(企業の経済的価値)が一番大きく、貴方が100株買っても売っても影響はほぼないし、倒産して株券が紙くずになる可能性も少ないからこの名前を出したのです。自動車メーカーが嫌なら二番目の[8306]東京三菱UFJ銀行でも三番目の[9432]NTTでも良い。何を買ったらよいかわからないのに何かを買うとすれば、の話ですからね。ただし、ソニーGやキーエンス、ファーストリテイリングなどは一株当たりの株価が高すぎて投資の最小単位が[6758]ソニーGで128万円、[6861]キーエンスに至っては594万円もの資金が必要になりますので、これらの値嵩株を避けて、なおかつ、時価総額が大きい企業(=投資家に高く評価されている企業)を買うことから始めたらよいでしょう。

③ ビジネスマンとして企業活動に参加し、勤務先企業の決算内容など経営数字は概ね理解できる人。その方は自分が詳しく知っている業界で、その業界の中でも競争力が強いと思われる上場企業、将来性のある企業に投資するのが良いと思います。

④ 業界に詳しい訳でもないし、財務諸表を解読するのも得意ではないが、とにかく好きな製品(クルマとかバイクとか、パソコンとか食品とか住宅とか、、、)を作っている会社を応援したいと思う人、良いですね。ぜひ、自分が応援したいと思う企業に投資しましょう。クルマ好きの人たちの間でささやかれたジョークに、「まず自分自身は本田技研に就職し、そこのボーナスを原資としてトヨタ自動車の株を買い、トヨタ株の値上がり益で自分用のBMWを一台買う」と言うのがありましたが、若いころにその通りトヨタの株を買った人はBMWが何台も買えたかもしれません。

好きな企業に少額の投資をすることから始める株式投資も、だんだんと投資規模が大きくなってくると、好き嫌いだけではなく、投資のリターンも気になりだすでしょう。

そうなったら成長が見込め、大きな投資のリターンが期待できる企業を選んで投資しましょう。

基本的な考え方は、その企業が提供する製品・サービスの需要と供給を予測することです。

その企業が提供する製品・サービスに対する需要が増加し、また供給も増加するにしても需要増に追い付かず「需要>供給」の状態が持続しそうな企業を選んでください。

ヒントは、

世界の人口が増加するなかで需要が増加する商品・サービスは何か?

日本の人口が減少するなかで需要が増加する商品・サービスは何か?

人々を労働から解放する(労働時間を短縮させる)商品・サービスは?

人々の余暇を充実させる(趣味や遊びを提供する)商品・サービスは?

人々を苦痛から解放させる商品・サービスは何か?

などなど、貴方ご自身の知識と世界観でこの先の世界の変化を先取りし、近未来での事業の発展を予想しながら、どの様な業種・商品の需要が増えるかをよく考えて投資先を選択することになります。

考える事が多すぎて、なかなか考えが纏まらないかもしれませんが、そこが株式投資の面白いところです。だから宝くじとは違うのです。十分時間をかけて考えを煮詰めておくことが重要と思います。

投資先企業選択で私が重視しているポイントのひとつに、その企業は世界で通用するか?という観点があります。世界で通用する製品を作っているとか、世界で通用するビジネスモデルを確立しているとか、世界で圧倒的なシェアを確保しているとか・・・。

世界で活躍する企業

この観点でいくつか事例を見てみましょう。

(Case Study-7)

[4063]信越化学工業は世界の半導体製造企業にシリコン・ウエハーを提供し、海外売上比率が8割を超えています。半導体は今後も成長する産業に間違えありませんが、半導体の設計・製造は苛烈な競争にさらされて一時期は世界に君臨した日本のICメーカーがみな撤退を余儀なくされたほど不透明でリスクの高い産業です。ところが半導体産業の川上で各半導体メーカーが半導体を作るのに必要なシリコン・ウエハーを提供している素材メーカーは世界でもドイツ・韓国・台湾に各1社、日本に2社の合計5社と数が少なく、その世界5社の中でもトップにいる信越化学は、他の財閥系化学メーカーよりも国際化が一歩進んでいるように見えます。

[7270]SUBARUはカーメーカーの中では下位の弱小メーカーと思われているかもしれませんが、実は時価総額2兆円を超える大企業で、海外販売は国内販売の7倍を超える規模であり、日本で見る「群馬のスバル」のイメージを遥かに超えた世界的企業です。日本国内で生産した完成品を輸出しているため、1ドルが150円などという超円安では利益が急上昇するビジネスモデルを持っております。また、巨大カーメーカーをリードするほどの予防安全技術を実装したクルマを提供しています 。 ドイツのフォルクスワーゲンや日本のトヨタ自動車などの巨大カーメーカーが大きな力を持っている自動車産業においては、年間売上高4.6兆円 でも「中小」と呼ばれてしまうほどで、ビジネス・チャンスは巨大であり、中小ゆえの戦略の絞り込み、意思決定の速さで競争に勝ち抜く企業ではないかと思っています。

大企業だけではありません。

[7730]マニーは歯科用の縫合針など微細な医療器具(医療用消耗品で金属製のもの)を作る栃木の企業ですが、時価総額2,200億円の中堅企業ながら海外売り上げが8割を超える国際企業です。巨大な世界の医療マーケットを相手に大企業が参入してこない分野でトップを取る、という極めて明確な製品戦略を持ち、極論すれば日本がつぶれても当社はつぶれない企業になっています。

人口減少の日本で成長する企業

一方、世界市場で勝つビジネスだけでなく、人口減少が続く日本国の中で成長し続けている企業も投資の対象となります。

(Case Study-8)

[7611]ハイディ日高は熱烈中華食堂日高屋を関東地方で展開する年商230億円の埼玉の企業 で、ここではいまだに中華そば一杯390円と言う昭和の値段を維持し、しかも、クルマ社会を前提とした店舗展開をするファミレス・チェーンとは逆の戦略で、電車駅の近くに小さな店舗を構え、電車で通勤するサラリーマン層、クルマを買えない非正規雇用層、運転免許を返納した年齢層など、この先日本で増える階層に絶大な支持を取り付けているラーメン・チェーンです。

新型コロナ騒動で外食産業は痛手を被りましたし、この会社も例外ではありませんでしたが、コロナ騒動後の事業成長が期待できそうです。

[2782]株式会社セリアは100円ショップを全国展開する岐阜の企業 です。100円ショップで先行している他社が300円商品に手を出して苦労しているようですが、この会社は直営の100円ショップに拘り続けて、いまや全国に1,900店以上の直営ショップを運営する時価総額1,600億円の中堅企業です。

100円ショップ運営企業の売り上げ高でいうとトップの大創産業の5800億円に対してセリアは2100億円程度と大きく水をあけられていますが、女性向けグルメニュースサイトが実施したアンケート結果では、セリアvsダイソーが94票vs74票でセリアの方の人気が高い などの情報もあり、1ドル150円の超円安時代で先行き不透明な100円ビジネスではありますが、近未来の日本の社会に大きな需要があるのではないかと思ったりします。

[8919]カチタスは中古住宅再生再販事業を全国展開する年商1,200億円の群馬の企業 です。戦後の復興期には多くの住宅が建設され、またインフレと賃金上昇の高度成長期には住宅ローンが楽に完済できた時代もありましたが、現在の日本では普通に教育を受け安定した勤め先を得たとしても、なかなか住宅を新築することが難しい時代になりました。デフレが続いて住宅ローンの残高の重みが年々増してしまうというバブル崩壊後の30年を経験した現代日本では、多くの人が賃貸住宅に住み続けるか、、、、そう、中古住宅を買おうか! という時代になりました。

人口減少で発生した空き家を買い取り、内外装をリフレッシュした中古住宅を新築の半値で販売する。この事業は近未来の日本に必要な事業、需要が大きい事業だと思います。従来の中古住宅の販売は地元の不動産ブローカーが右から左に斡旋するだけで、内外装のリフォームといえば、見知らぬ土地で見知らぬ工務店と自ら交渉するなど極めて労が多くリスクも高い作業。これを地元のカチタスの従業員がリーズナブルにリフォームして、多少のマージンを乗せて再販する。買う側にとってもリスクが少なくて良い買い物になるのではないか。そのような現状分析から中古住宅再生再販事業の将来性は高いと評価しているのですが、どうも中古住宅の仕入れから再販するまでの消費税の扱いに関して、この会社の経理処理と国税が考える経理処理に相違があり、国税による修正指導を不服としたカチタス側が裁判を起こし、敗訴してしまった。東大卒でコンサルあがりの新井社長が東大卒(かもしれない)国税官僚を相手に裁判し、東大卒(かもしれない)裁判官に敗訴を宣告されてしまった。私としては東大卒のエリートの方々のバトルは興味津々ですが、企業社会や投資家コミュニティーでは裁判とか敗訴というワードは評判がよろしくない様です。しかし、この業種が時代に合っていると思うと同時に、社長が町の工務店出身ではなく、東大法学部卒、大手銀行を中途退社し、コンサルティングファームも中退でカチタスの社長に就任した人物であることに期待しています。敗訴のごたごたが忘れ去られた後には、中古住宅再生再販業が活躍する時代が来ると考えられます。

ここで上げた6社に関して、今から株を買う事を推奨しているわけではありません。

私と同じように高く評価する投資家が多くて、すでに株価が高くなりすぎている(だからしばらく株価は上がらない/下がる)可能性も十分にあるからです。

読者1人1人がご自分の投資対象を選定する時の考え方の参考になればと思い事例を挙げた次第です。

インカム・ゲインを狙う買い方

投資銘柄の選択には、株価の値上がり(Capital Gain)よりも配当金(Income Gain)を見て投資先を決める手もあります。本来の「買って、売って、差額で儲ける」と言う投資とは若干異なりますが、アパートに投資して家賃を貰いながら不動産価格が上がったら売却も考えると言う両面作戦に似ています。

時々刻々と順位が入れ替わりますが、2023年の10月時点の株価と配当金を比較して、配当利回りが高い銘柄には以下のような銘柄がランクインしています。

ただし、配当利回りは「配当金÷株価」で計算されるものですから、配当金が増えなくても、株価が下がることで配当利回りは上昇します。昨年まで高配当をつづけてきたが、今は将来性に期待が持てずに株が売られて株価が下がっている銘柄もこの表の上位に顔を表すことがあるので、注意してください。

ファンダメンタルズ分析 で買う

最後に、株式投資家が好むやり方の一つとして、企業の財務分析から「出遅れ」株、まだまだ成長する余地が大きい銘柄を抽出する方法がファンダメンタルズ分析です。

近年、企業のホームページのIR(Investors Relations:投資家向け広報) のところに決算書、決算短信は元より、より突っ込んだセグメント別(事業分野別・地域別など)の営業成績や事業見通しが開示され、容易に情報が手に入るようになったので、これをつぶさに調べて「業績が良いのに、投資家から注目されていない」企業を発掘して、市場が注目し始める前に(安い株価で)購入しておく方法で、これは「逆張り」と言います。

下がる理由がないのに株価が低迷している銘柄を探すわけですが、やはり市場の多数派が上がると判断しないが故に株価が低いままに放置されている(あるいはじりじりと下がる)銘柄が多いので、安易に逆張りをしないようご注意ください。この方法が上手く行く可能性が高いのは、ご自分が職業上詳しい専門分野やご自分の趣味の領域で製品やライバル企業との優劣などが良く見えている場合です。

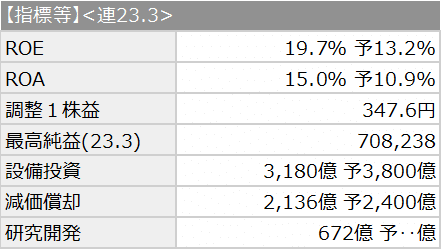

(Case Study-9) 主要なKPI のいくつかを見てみましょう。

[4063]信越化学工業の具体例を見ます。

まずは、基本中の基本、売上高と利益です。

信越化学工業は2020年の3月末までの一年間の売上高が1兆5,400億円でしたが、2023年3月に終わる一年では2兆8,000億円と3年でほぼ2倍の売上高に成長しています。

売上高が3年で2倍というのは中堅企業でもなかなか困難な急成長ですが、その15倍規模の巨大企業(既に日本航空よりも年商が大きかった)が3年で二倍という高成長をしているという点に注目です。

しかも、無理な成長だと売り上げだけは増えても利益が伴わない事もありますが、この企業では営業利益、経常利益の伸びも二倍以上に成長しているわけですから、株式市場でも注目される訳です。

財務情報ですが、ここで重要なのは自己資本比率です。資本は株主が出した資本金と銀行などから借りた長期借入金の両方から構成されますが、自己資本比率とは、使用総資本の中に占める株主資本の比率です。

これが少なすぎると「自己資本が脆弱な借金まみれの企業」と判断できますし、

また逆に多すぎると「他人資本を活用できない臆病経営」と見ることもできます。

信越化学工業の場合は、自己資本比率が高く、財務面でも優良企業と言えるでしょう。

次に利益剰余金。利益剰余金とは営業収益から税金や金利などを支払った後に残るおカネで、基本的に株主に帰属するおカネです。この利益剰余金から株主へ配当します。

配当金と比較し利益剰余金が十分あれば、増配の余力が十分で、近々増配の可能性もある。

信越化学工業の場合は、有利子負債が利益剰余金の1%も無いのですから、返済しようと思えばすぐに返済できる「実質無借金経営」と言えますし、将来の増配の体力も十分あると評価できます。

ただし、経営者がドケチで株主に帰属する利益剰余金を株主に還元したくないというケースもありますwww. 株主還元に積極的でない企業は投資家から倦厭され、投資されない可能性もあることに留意しましょう。

自己資本が幾ら多くても、資本に比例して収益が出ていなければ優良企業とは言えません。

ROE(Return On Equity)は、「自己資本利益率」とも言われ、株主が出資したお金を元手に、企業がどれだけの利益を上げたのかを数値化したもので、「企業がどれぐらい効率良くお金を稼いでいるか」を示す財務指標です。

ROA(Return On Asset)は、「総資産利益率」とも言われ、ROEと似ていますが分母が貸借対照表の資本だけでなく、使用総資本、すなわち自己資本と他人資本(借り入れ金など)の合計に対してどれだけ利益を挙げているかです。

他人資本を入れて使用総資本を拡大するのは良いが使用総資本拡大に応じて収益が上がっているのかどうか、がチェックポイントとなります。

研究開発型の製造業の場合は、研究開発費にどの程度使われているかも重要です。

売上高や従業員数で除して、研究開発費率を見るのも重要です。

キャッシュフローは企業のどの機能に関してカネが出ているか(入ってきているか)を見る数字です。

営業CFは当然ながら営業活動で獲得した営業収益から商品原価と販管費を引いたもので、これがプラスでないと駄目です。営業CFがプラスで、CF合計もプラスであれば、全体として黒字決算をしている企業となります。

投資CFは能力向上の設備投資や、新製品開発投資などへの投資資金です。投資関連会社の株式を手放すなどでプラスになる事もありますが、普通はマイナスです。信越化学工業の投資CFはマイナスが少ない(この年度は投資に慎重である)ので、半導体ビジネスの浮沈に対する抵抗力が強いとも言え、株価が下がりにくいのではないかと思います。

財務CFは簡単に言えば財務部を経由して出入りしているカネです。当該会計年度で借り入れた金額はプラス、借金の返済がマイナスとなります。信越化学工業の場合は直近の会計年度で4,200億円もの膨大な借金の返済(借入残高の純減)をしたことが分かります。

最後の現金というのも極めて重要で、企業の資産は直ぐに換金できない不動産や流通資産、設備資産などの現物資産も多い訳ですが、信越化学工業の現金等1兆2000億円はいつでも支払いや投資に回せるキャッシュです。信越化学工業は手元資金に余裕があり、投資や株主還元にいつでも使えるので、経営の自由度が大きいと考えてよいでしょう。

その他の指標では株価との関係を見ることが重要です。

信越化学工業では一株当たり100円の配当をしていますが、株価が高いのでその配当利回りは1.93%となります。配当金収入を狙って投資するには配当利回りが3~4%の銘柄の方が良く、信越化学に投資するなら毎年の配当金狙い(Income Gain)よりも、将来的な株価上昇(Capital Gain)を狙う人向けと思います。

株価の位置を見るには、年初来高値、年初来安値が参考になります。

信越化学工業は今年になってからも株価が大きく上昇し、2023年11月17日にはこの一年で一番高い株価で売買されたことが分かります。次に見るPERと合わせて考えると株価は高い水準にあることが分かり、現在の株価での新規投資は躊躇するレベルかもしれません。

PER(Price Earnings Ratio)は「株価収益率」とも言われ、株価がEPS(1株当たり純利益)の何倍の価値になっているかを示すものです。信越化学工業の約20倍というのは時価総額10兆円の大企業としては高い方です。それだけこの会社の将来性に期待して株が買われていると言えます。

PBR(Price Book-value Ratio)は株価が1株当たり純資産(BPS:Book-value Per Share)の何倍まで買われているかを見る投資尺度です。

わかりやすく言えば、この会社の株を150万円分買った直後に会社が解散するとしたら、計算上は14.7分の1、つまり10万円程しか株主に戻ってこない事を意味します。

つまり、この会社は帳簿上の価値の15倍近くまで株価が上昇しているので、この会社の将来価値に対する高い評価の表れと言ってよいでしょ。

さて、いろいろと会社の価値、株の価値を評価するための開示情報をみてきましたが、どれか一つが株価を決定しているわけではなく、投資家は各指標から総合的な価値を見て、投資判断をしています。投資銀行などの投資の専門家でない我々一般投資家もこれらの指標を理解して、その会社の株は今が買い得なのか、売り時なのかを判断する訓練をしたいものです。

投資銘柄の選択は、一生に1人の配偶者を選ぶのとは異なりますので、一銘柄ではなく、複数銘柄を選びましょう。一社に手持ち資金全額を投資するよりも分散投資でリスクを低減できます。分散投資すると値上がりの利益も薄くなることが多いですが、株式投資は元来がリスクを伴う投資ですから、損失のリスクを分散させる方を重視することを強くお勧めします。

ポートフォリオで勝負しよう

個別の銘柄をどう選ぶのか、いろいろ考え方を紹介してきましたが、投資先候補としていくつかの個別銘柄が絞り込めたら、投資全体を俯瞰して管理する「銘柄の組み合わせ」を考えましょう。

バランスの良い食事は、主食一品だけでなく、多品種を程よく組み合わせたものです。

株式投資では投資銘柄の組み合わせをポートフォリオ と言います。

まずは複数の業種にまたがって複数の銘柄に投資する方法です。トヨタ自動車と日産自動車とホンダとマツダなど、同一業界の複数銘柄に投資した場合、石油ショックの様な事が起きるとすべてのカーメーカーが不振に陥り、貴方のポートフォリオ全体が値下がりするリスクがあります。これを避けるために、複数の業種に投資先を分散させるのです。例えば、自動車と建設と家電と医薬品などの異なる分野の銘柄を選び、ご自分のポートフォリオにしましょう。

私は、業種間の分散とは別の発想で、企業規模も分散させる方法もまた有効と考えます。

莫大な利益を挙げている巨大企業、我々の誰でも知っている大企業、これから発展しそうな小企業の三種(以上)の企業に投資をします。

(Case Study-10)ある日の私のポートフォリオを時価総額順に並べてみました。

日本一の時価総額を誇るトヨタ自動車から、小さい方は時価総額223億円の半導体関連企業まで、その企業規模の格差は時価総額比率で453,557÷223≒2,000倍にも及びます。

私が企業規模を分けて株式投資をする理由は、巨大企業は豊富な人材を抱えて課題を解決し、大量生産・大量販売で巨額の利益を上げ続けることが期待できますし、小企業は創業社長以下少人数の社員で知恵を絞り、早い意思決定と短時間での試行錯誤を繰り返し、大企業が作らない・作れない製品を開発、将来3倍、5倍に成長する可能性があるからです。

いつ買うか?

貴方自身のポートフォリオがおぼろげに見えてきたら、さあ、いつ買いましょうか?

答えは簡単です。カネがあるときに買います。

これはきちんとした統計的な裏付けがあることですが、貴方が1,000万円の投資資金 を持っている場合を想定して考えてみましょう。

(Case Study-11)

投資家A:1,000万円の半分が株式投資、残りの半分が証券会社の口座に寝ている場合

投資家B:1,000万円の全額が株式投資、端数ぐらいしか口座に現金が残っていない場合

投資家Aと投資家Bを比較すると、長期間になればなるほど、投資家Bのリターンが大きくなります。

それはそうですよね。期待される利回りがマイナスであれば、投資をしない。

私たちが期待する投資収益は年率で3.0%とか5.0%とか、それ以上です。

それに対して証券口座に眠っている資金が多いと全体の収益が減るので、できるだけ多くの投資資金を株式投資で「働かせ続ける」事が重要です。

投資資金の全額が株式投資に回っていると株式の値下がり時のリスクが大きいのでは?

と考える貴方!・・・・その通りですよ。

そのリスクを上回る収益が期待できるから我々は株式投資を考えているわけです。

リスクとリターンは必ずセットで考えるようにしましょう。

一般論として「いつ買うか」を考えると、

それは値上がりしている時に買うことです。

貴方が投資したいと思った投資候補企業の株価トレンド分析 をして、その結果、中長期に値上がりし続けている時に買うのです。幾ら好きな企業でも半年、一年のスパンで株価が下降している時に買うのはお勧めしません。これは時間軸の問題でもあるから本当に10年、15年、あるいは一生保有するつもりの銘柄であれば、半年、一年、株価が下降する局面で買うのもありかもしれませんが、私の経験から言うと買ってからも株価が下がり続ける銘柄を持ち続けるというのは困難です。精神的にきつい。我々が株式投資で収益を求めようという欲を持っている限り避けた方が良い。ですから、好きな銘柄でも上昇基調の時に買いましょう。せめて水平基調で上下に微動している様な時です。

また、特に買いたい銘柄が無いけれど、この業界の将来性があるから、その業界の中で一社選んで投資したいと考えるときにトレンド分析で買うのは有効です。例えば日本の製薬業界は将来有望だと思うけれども、特定の企業を選択できない時、トレンド分析に頼ります。この方法は各銘柄の株式売買の需給だけを見ており、会社の製品や事業内容を直接評価できない業界の門外漢でも投資対象銘柄を絞り込むことが可能です。

短期的な視点では直近一か月間上昇している銘柄を選んで買う手もあります。

既に値が上がり始めている銘柄は、今後も上昇する可能性があります。「順張り」と呼び、「みんなの動きに追随する」と言う発想です。この手の投資は流れに身を任せるタイプの人に合うかと思いますが、流れが急変することもしばしばありますので、その点にはご注意ください。

銘柄選択ではなく投資方法に関して言えば、お勧めするのは「水平分散投資」です。

つまり、貴方の投資総額を均等割りして、複数の銘柄に同額を投資する。

証券会社によりますが、日興証券にはキンカブ(金額・株式指定取引) という独自のサービスがあって、このキンカブでは、株式を売買単位(通常100株)の整数倍で買うのではなく、金額を指定して「○○銘柄を50万円分」と言う形で買うことができます。このサービスでは日興証券が注文を取り次いで証券取引所で売買するのではなく、貴方と日興証券の間で売買するようですから、指値 ができないなどいくつかの制限がありますが、多くの銘柄を少額買って水平分散をするには使えるサービスと思います。

このサービスを使うなら、500万円の投資資金でも、一銘柄当たり50万円の金額で計10銘柄への水平分散投資でスタートできます。リスクの分散の観点から最初はこれがお勧めです。投資開始から半年、一年経って、各銘柄のパフォーマンスに違いが表れてきたころに投資の増額、減額を調整してポートフォリオ全体のパフォーマンスを最適化します。

各論として個別の銘柄を買うべきタイミング

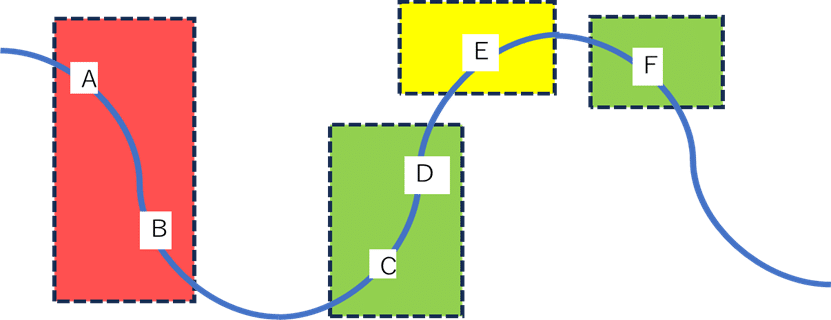

株価の上下に対して、下図のようなタイミングで、それぞれ、買い、売りが望ましいゾーンがあります。

AとBが含まれる地点では買ってはいけないゾーンです。

CとDが含まれるゾーンが買うべきゾーンです。

Eは売っても良いのですが、ピークが見える前なのでもう少し待った方が良いゾーン。

Fは売りが推奨されるゾーンです。

後講釈でこのようなゾーンでの売買が良いとされますが、実際は株価のグラフは過去分しか見えず、未来はわからない中での判断となります。

そこで、未来は見えないながらも統計的に下落がまだ続くのか、上昇が始まるのか、上昇はピークが近いのか、などを推測する指標があります。株式投資ではオシレーター系 の指標として有名ないくつかの指標です。

これは株価が上下動する限り、上昇した後には下降し、下降した後には上昇するという経験則に基づいており、売買するタイミング、つまり「いつ買うか?」を判定しようとするものです。オシレーター系指標のなかでも代表的なボリンジャーバンドとストキャスティクスという種類の指標を見てみましょう。

(Case Study-12) [6586]マキタという会社の実例です。

この画面の上半分がボリンジャーバンドと呼ばれる指標をグラフにしたものです。

ここでは、5本の線で蛇行する河のようなものが描かれておりますが、この5本線のセンターラインが移動平均線といって過去の値を平均した線となり、その上と下に標準偏差から割り出した上限・下限がそれぞれ二本ずつ示されています。

細かな定義は別途調べていただくとして、ここで重要なのは蛇行する株価が川幅から逸脱する確率が低いということです。これは統計的事実です。

このグラフの一番左側、日付でいうと2022年の11月ごろでしょうか、このタイミングで株価がボリンジャーバンドの下限線を越えているのが解りますか?

そして、統計的事実に反することなく、すぐに川の中央へ向かって戻ります。つまり株価が上昇する。

2023年の4月ごろには、センターラインより上にいた数字がセンターラインより下になり、その後にまたセンターよりも上半分に戻ります。

2023年の10月には三度センターラインを下回って、ちょうど今センターラインの方へ戻っている様に読めます。

この銘柄を買うタイミングとしては、ボリンジャーバンドのセンターラインを下回っている時期、とくに下限のラインに抵触するような時期に投資すると目先の数か月間で買い値を上回る可能性(統計的な期待値)が高いといえます。

またこの図の下半分はストキャスティクス という別の指標で株価の動きを見ています。

こちらは三車線の高速道路の様に見えますが、二本のラインよりも上にいる確率が30パーセント、下にいる確率も30%で中央車線を走っている確率が40%と読みます。

[6586]マキタの例ではこのストキャスティクスが良く当たっていて、この図のなかで三回30%ラインを下回っていますが、過去二回は直後から株価が上昇しています。

今回、三回目に30%ラインを割っているので、私も少々買い増ししたところです。

果たして三度目もセンター車線に戻ってくれるかどうか、楽しみです。

テクニカル指標として、短期的にどのような値動きをする確率が高いかを判断する材料を見てきました。この二つ以外にもRSIという大変人気のある単純な指標もありますので統計にご興味がある方は別途詳しくお調べ頂くのが良いと思います。

ただし、ストキャスティックスはあくまで短期の天気予報。明日・明後日の天気がどうなるかぐらいの気持ちで使いましょう。天気予報では気候変動までは予言できない。あくまでも過去の経験の範囲で統計処理した評価だからです。米国アップルの株を持って居たなら、ストキャスティックスで「売り」のシグナルが出ているときも「売らない」という戦略が成功したという事実も忘れないでください。

このセクションの冒頭では「カネがあるときに買う」と言いました。

しかし、手持ちのカネの上限を超えて株式投資をすることも可能です。

この方式に関しては、株の売り方と合わせて第五章の信用取引で詳しく見てゆきますので乞うご期待!

買ってはいけない銘柄は?

ご自身のポートフォリオに従って、水平分散投資で株式投資を開始しますが、最初に買うべき銘柄を買い揃えてしばらくすると、それぞれの銘柄ごとに株価が動きます。

(Case Study-13)

投資開始から一月後に成績の良い順に並べたところをイメージし

銘柄①・・・・15%上昇

銘柄②・・・・10%上昇

銘柄③・・・・ 8%上昇

(中略)

銘柄⑧・・・・ 4%下落

銘柄⑨・・・・ 6%下落

銘柄⑩・・・・10%下落

などという感じでそれぞれの銘柄の価格が変化してきたとしましょう。

この時、定期預金が満期になったり、変額保険の満期になったり、なにか臨時収入があって株式投資に追加するカネができたとしましょう。

銘柄⑩は、以前買った時よりも安く買え、この銘柄を買い増すと購入平均単価は下がるので、「安く仕入れ高く売る」という投資の前半部分は満たすわけだから、この株を買い増しするのが良いとお考えのあなた!

ほとんど駄目ですwww.

これは「難平買い増し 」と呼ばれる手法で、初心者の多くが陥る罠でもあります。

冷静に考えると、以下の様に説明が付きます。

・あなたは数多くの銘柄を検討した結果10銘柄が上がると判断して10銘柄を買った。

・10の判断の内、銘柄①から順に株価が上昇した銘柄に関する投資判断が正しかった。

・銘柄⑩をはじめとする価格下落銘柄への投資判断は誤っていたと言わざるを得ない。

だから、まちがった判断を繰り返してはならない。

最初に買った時と株価が違うのだから判断基準も動いているし、、、とか複雑な考えをめぐらしてはいけません。まずはシンプルに1ビットで判断すること。

すなわち、銘柄⑩が買い増ししてはいけない最右翼であり、手持ち銘柄の中で買い増しするとしたならば、追加資金で銘柄①を買い増すのが正しい。

投資開始から一二か月たって投資の追加をしたいときには、もう一度3,911社の上場企業のなかで、どの銘柄に投資したいかを考えて、たまたま自己保有の銘柄②が最高評価だったというなら、銘柄②を買い増すのは良いでしょう。

でも、銘柄⑩は駄目です。なぜなら銘柄⑩に関しては貴方の判断(値上がりすると言う判断)が間違っていたからです。

ここは重要なので実例を使ってケーススタディしましょう。

(Case Study-14) 下の図はグロース市場に上場している[5258]トランザクション・メディア・ネットワークスと言う会社の株価の軌跡です。

この会社は[8058]三菱商事が出資しており、元三菱商事の優秀な社員が社長となって、小売店の電子マネー決済を後押しする会社です。TV番組にも取り上げられて、今後の小売店DXを推進する将来を嘱望された企業のイメージ。

7月初旬に上場来高値を記録し、少し下がって値ごろ感が出てきた時点で1,000株145万円の投資をした(左の〇)としましょう。残念ながら一か月経っても買い値を上回ることなく値下がり。そこで臨時収入などがあって追加投資が可能になったので、この会社の株を難平買い増し。1,000株110万円の難平買い増しです。(二度目の〇)

その後も株価は期待通りではなく、2023年9月には@1,000円を切ってしまい、含み損も膨らみます。それでも、ストキャスティックスを見ると「売られすぎ」ゾーンにいるし、3か月も下落が続けば、そろそろ反転すると期待して、二度目の難平買い増し、1,000株×@900円で90万円の追加投資。(一番右の〇)

さあ、この難平買い増しの結果はどうなったか。

10月24日の時点で、難平買い増しをしない場合は、

1,000×@1,450円=145万円の投資⇒1,000株×700円=70万円

つまり、含み損は75万円です。

ところが、上記の様に難平買い増しをした場合は投資金額が

1,000株×(1,450円+1,100円+900円)=345万円

今の評価額は3,000株×700円=210万円

含み損は345-210=135万円となります。

一回目の投資対象選定を間違っただけなら、75万円の含み損ですが、

難平買い増しをした結果、含み損失が二倍近い135万円になる。

これが難平買い増しをしてはいけないと言うレッスン(教訓)になるわけです。

実際に、自分で高い授業料を払って学ぶか、私の言う事を聞いて難平買い増しを避けて投資人生を歩むかwww.

この「ナンピン買い増し」の罠に嵌らないだけで、貴方の一年間の投資成績は上昇すること間違え無し、と思います。(株式投資に絶対はありませんけど)

追加資金ができたときに一番良い銘柄選択はなにか?

それは、最初に投資対象を10銘柄選択した時に11番目で落選した銘柄です。

追加資金ができたら投資対象を増やす。これが水平分散投資の根本思想ですから。

投資対象が20銘柄~30銘柄になるまでは銘柄を増やす方法がお勧めです。

この本がなかった時代に株式投資を始めた私自身は初心者で教科書も無いのですから、何度も「難平買い増し」をやって損失を拡大してしまった! 自慢ではないがこの経験があるからこそ、この本を読んでいただく方には口を酸っぱくして言っておきます。

「難平買い増し」はしないこと!!

ただし、計画的に購入タイミングを分散させる購入方法があります。この場合は結果的に難平買い増しをしているように見える事がありますが、計画的に分散購入することは、価格の下落が引き金となって追加投資してしまう「難平買い増し」とは異なります。

初心者が「難平買い増し」の落とし穴に落ちやすいことには原因があります。

これは心理学方面の概念で認知的不協和 という現象が起きているからです。

投資家は銘柄⑩は値上がりするという認識の下で銘柄⑩に投資しました。

ところがいま証券会社の株価表示画面では下落した銘柄⑩の株価を見ている。

この二つが内容的に矛盾するので認知的不協和が生じ、不快感を覚えることになります。

この不快感を解消するために不協和を起こしている二つの認知のどちらかに対して変更を加えようとするのです。

つまり「本当はこんな低い株価じゃないよねぇ」って具合です。

「本当は」証券会社の株価表示画面の株価が本当なのであって、あなたが銘柄選択時に採用した「株価が上がる」という認知が間違っているのです。

でも、自分の判断の間違えを認めるよりも「本当は、、、」と言って目の前の現実を「本当ではない」と言い始めるわけです。

人間って生き物はこれだから、始末に負えない。

でもね、我々、株式投資をする人間はこの認知的不協和と常に格闘し、克服しないといけない。その第一歩が「難平買い増しをしない」です。

一般的に信念を持つことは良いことですし、信念をもって投資対象を選定することも良いとおもいます。しかし、自分の予想と異なる現実(=この場合は値下り)に直面したときには信念に拘るよりは、「自分の考えが間違っていたかもしれない」と、反省することが重要と思います。

意見に振り回される者は決して富を勝ち得ないだろう----セネカ

<第三章のまとめ>

「需要>供給」である製品・サービスを提供する企業を探し出す。

投資対象のなかから、株価が上昇トレンドにある銘柄に投資をする。

自分の投資資金を均等割りにして、水平分散投資でリスクを分散する。

短期的な投資タイミングの見極めにはオシレーター系の指標が使える。

投資資金が増えた時にも「難平買い増し」はせず、次点で見送った銘柄に投資を広げる。