文庫本の改装 ハルキ文庫の詩集2冊

文庫本の改装、布装丁のサンプルづくりを続けます。

今回は、ハルキ文庫のシリーズ物の詩集を2冊まとめて。

詩集や小作品の選集は、長編小説よりもさらに、編集方針により内容も装丁もバリエーションがあって、どの本が自分のお気に入りとなるか選び甲斐があります。

もっというと、手製本なら自分の好きな詩だけをピックアップしてプリントして本にするのも楽しみ方のひとつです。

さて。私の手元にある選集は、このハルキ文庫。これはたしか私が読むためというより、自分の子がまだ小学生ぐらいのころに、手に取って読むと良いかなと思って買って、リビングの本棚に置いたものでした。シリーズ全冊ではなく、この3冊だけ。結局読んでなかったみたいですけどね。

このシリーズの企画意図や時代を考えると、このポップな感じは書店に商品として並べる時には必要なデザインだったのでしょう。

でも買ってしまえば、この「強さ」がもう要らない感じがしてしまいます。さらに、この本を開くと口絵として、落ち着いたイメージ写真と数編の詩があり、カバーデザインのポップさとは落差があってちょっと戸惑います。さらに本文中には情緒ある挿絵も載っているという編集です。

そこで今回の改装では、もっと静かでささやかな佇まいにして、表紙から本文への導入も落ち着いた印象で作りたいと思いました。本体の表紙がグレー系の落ち着いたものなので活かそうと思います。だからそのまま扉として、つまり表紙を剥がさずに残し、カバーは本の最後に綴じ込むことにしました。(捨てることはしません)

カバー背表紙は、改装後の背に貼ろうと思います。

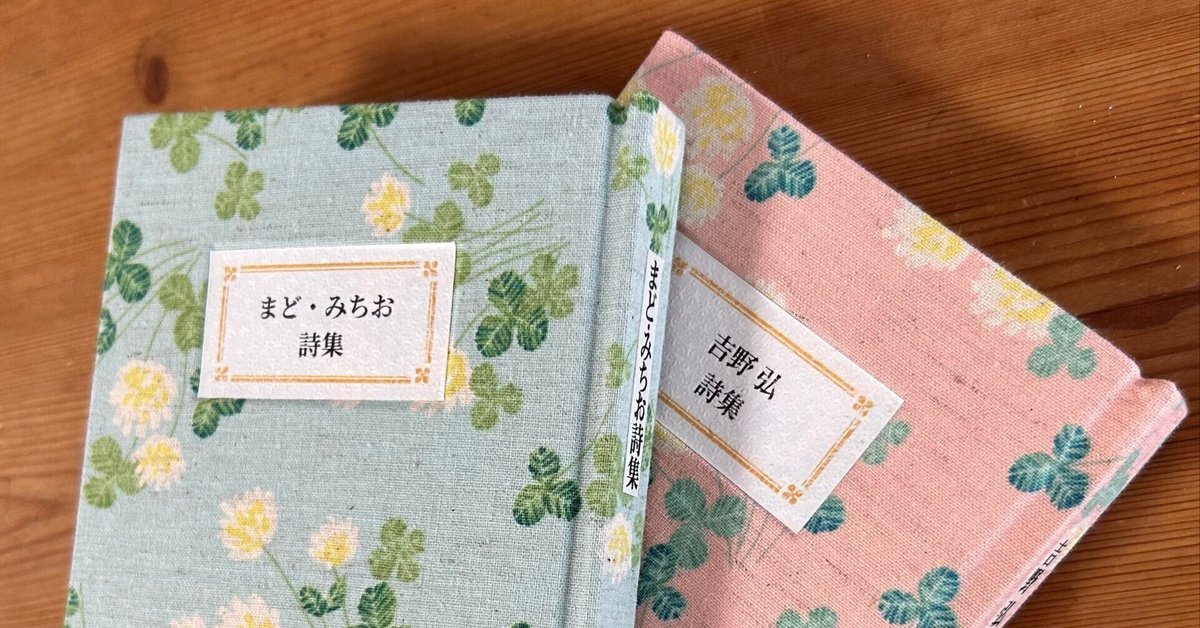

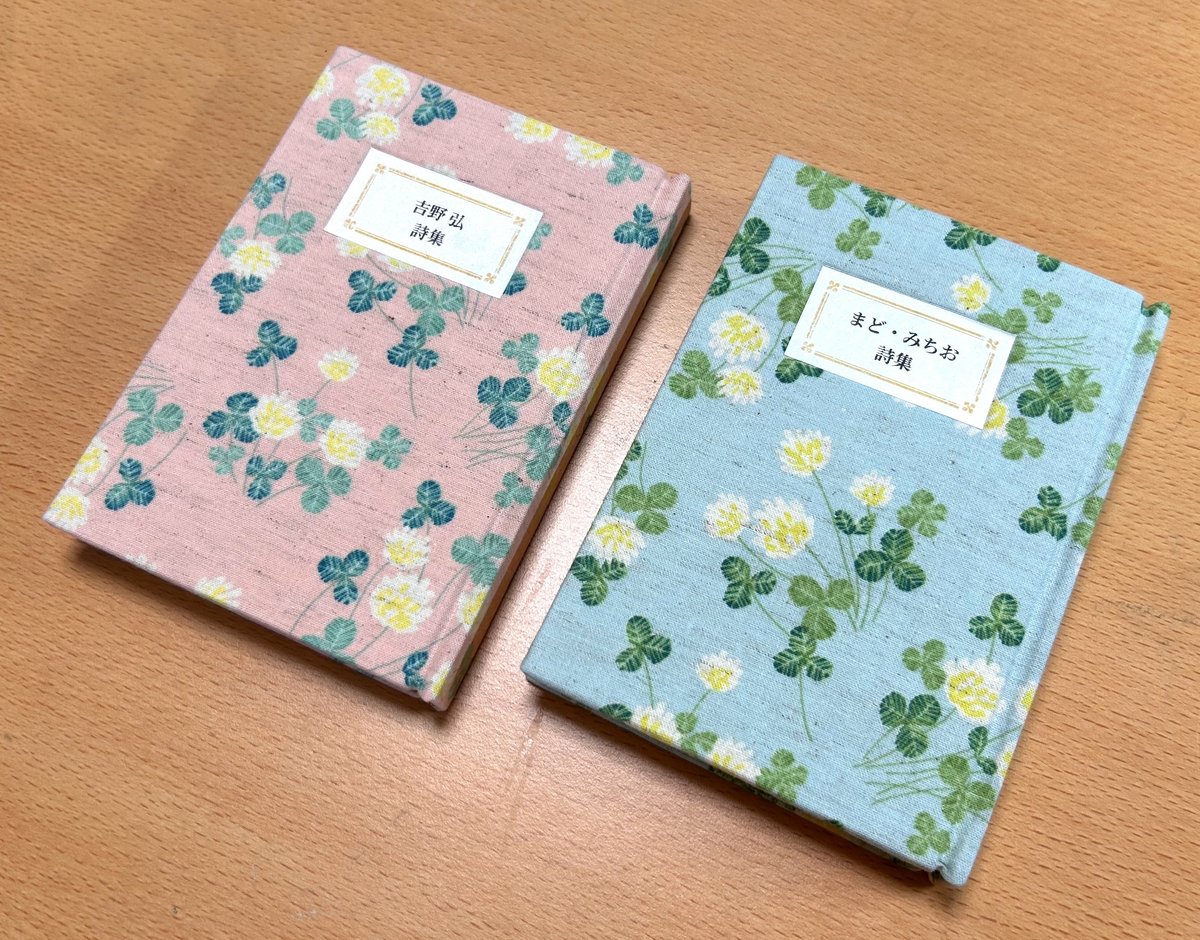

そして、一応「シリーズ感」を残そうと、模様は同じで色違いの布を選んでみました。

というわけで、作り方は他の布装丁ハードカバーと同じなので割愛。

このように仕上げてみました。

タイトルは縦書きの「題簽」っぽいものではなく、横書きラベルという感じで。でも、平面に貼るのではなく、凹みを作ってからの貼り込みです。PCで作ってプリント。レーザープリンタですが、テクスチャのある洋紙でもきれいにプリントできました。

表紙のデザイン、とくにタイトルのデザインについては、あえて、とても簡易なものにしてあります、この作例。

「布装丁のハードカバーを作ってみたいけど、デザインといっても何から手をつけていいか分からない」という初心者向けに、まずこのように、<1>好きな布を選ぶ、<2>小さいタイトルラベルを作る。この2点を考えることからスタートできます、ということをお見せするためのサンプルとして。

あと、この作例では最初に考えたとおり、本体の表紙を剥がさずに作ってもできるということと、カバーをあえて巻末に入れるページ構成の試作。

本体の表紙という落ち着いた1枚が扉となり、表紙から本文への導入が落ち着いた印象。それが2冊とも共通なので、「シリーズ感」も出ます。

そのあとにカバーの表紙と裏表紙を貼り綴じ込んでいる。

巻末資料的に。

ペーパーバックの本の「改装」をするときに、カバーや本体の表紙を残して綴じ込むか捨てるか否かは、個人の趣味の工作だったら好きにしたらいいと思うのですが、私は書誌情報としてなるべく残したいと考えています。