親子五代で歌人!? すごい歌人さんに短歌の「いろは」から教えてもらった!

文学フリマで詠み手と読み手が交差する短歌熱を実感し、ムクムクと湧き上がってきたのが「自分でも短歌をつくってみたい」という気持ち。とはいえ、記憶の糸をたぐっていっても、最後に「五、七、五、七、七」と指折り数えたのは、たぶん中学生のとき。つまり30年以上は短歌とはご無沙汰で、「そもそも短歌って何?」というレベル。

これはちょっと、取材を口実に先生から教わりたい! と思っていたら、「親子五代で歌人」という超名家の歌人さんの協力を得ることに成功。

こちら、ド素人ですけど、大丈夫かな?

佐佐木頼綱先生です!

編集部とのオンライン打ち合わせで、今日の先生のお名前を聞いた直後に思い浮かべたのは、『信長の野望』だった。ささきよりつな先生……戦国武将のような響き。どんな方なのかと検索してみると、佐佐木頼綱先生の曾祖父である佐佐木信綱さんは昭和12(1937)年に第1回の文化勲章を受章されている歌人であり、国文学者。さらに信綱さんのお父さんの佐佐木弘綱さんは幕末から明治にかけて活躍された歌人であり、国文学者とのこと。これは、恐れ多くはないだろうか。

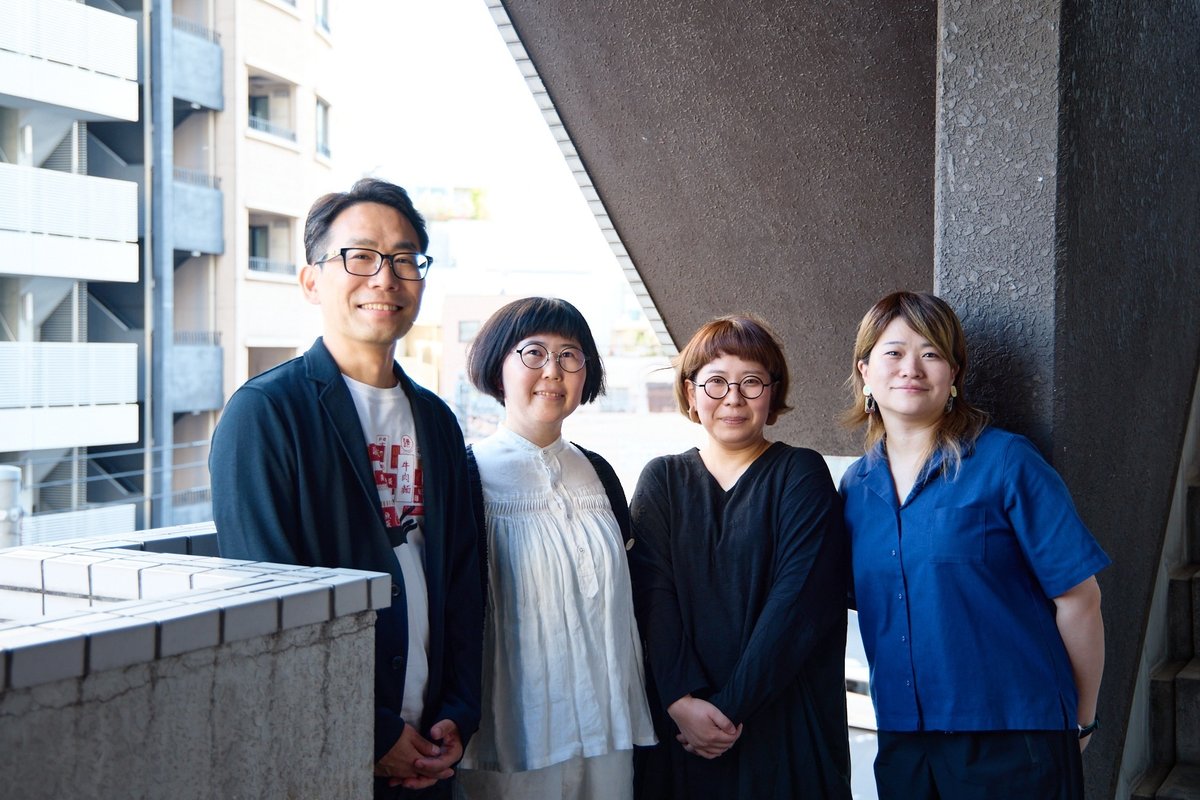

先生を待つのはド素人の大人4人

だって今日、カフェで先生を待っているのは、短歌を詠むのがほぼ初めての大人4人。なんか新しいことに挑戦したいと思っただけのおっさんライター佐口と、「短歌はどうですか?」と焚き付けた #てさぐり部 編集部の中の人Kと、その知人のライターOさんとデザイナーHさん。

つまりこの取材は、綿々と短歌界をリードしてきた由緒正しき名家の先生が、ド素人の大人たちに「初めての短歌」という授業をしてくださるという建て付け。格式高い方だったら緊張するな……とドキドキしていたら、「こんにちはー。佐佐木頼綱です」と現れた先生は筋肉質だけど、柔和な雰囲気。ご挨拶もそこそこにお手製のプリントをささっと参加者に配ると、なめらかに授業が始まった。

佐佐木頼綱先生 (https://x.com/theotsuma)

東京都出身。第28回歌壇賞受賞。NHK Eテレ 2019年・2021年「NHK短歌」第2週レギュラー講師、その他、NHKラジオ、フジテレビ、文化放送等に出演。全国各地の短歌大会の選者・講師、企業幹部研修、書道連盟での講演など多数行う。

好きな言葉は「短歌をやってればだいたい友達」(高山邦男)、「筋トレする奴は皆兄弟」(鈴木博達)。

「では、まずは短歌鑑賞から始めましょうか! 今日は僕の推しの短歌を20首選んできました。読んでみて、自分が好きな短歌を選びましょう。そして、理由とともに発表してください」

胸に「57577」がプリントされた短歌Tシャツがかわいい

先生の推し短歌を味わってみよう!

4人に配られたのは、すべて作者名を伏せられた状態でプリントされた短歌20首。教科書にはほぼ確実に載っている「古今和歌集」からの和歌もあれば、有名な現代短歌の作品、令和の小学生の作品、そして頼綱先生の詠んだ短歌も入っているという幅広いセレクトとのこと。素人4人組はそれぞれにお気に入りの短歌を選び、良いと思った理由を話す「歌評」を行うことに。

佐口がまず良いなと思ったのは、この一首。

あかあかやあかあかあかやあかあかやあかあかあかやあかあかや月

「僕は言葉のくり返しが好きなので、あかあかときて最後に月で落ちるのが気持ちよかったです」(佐口)

「いい読みですね。そう、リフレインが魅力的で、結句であぁ月のことかと伏線回収されるのが楽しいですよね。これは明恵という鎌倉時代のお坊さんが作った和歌です。ちなみに、どんな月を想像しました?」(頼綱先生)

「でっかくて真っ赤な、夕ぐれの月ですね」(佐口)

「なるほど。スーパームーンのような赤い月ですね。実はこの「あか」は「明るい」という意味です。今のように街灯のない時代のとても明るい月が描かれているんです。」(頼綱先生)

「そうなんですね! でも、この短歌が鎌倉時代のものとは!? 語感も、リズムも現代と変わらないというか、むしろ今っぽく感じます」(佐口)

「鎌倉時代の表現なのに、今でも通用しますよね。そしてこうやって言葉を通じて昔の人と情景や気持ちを共有できるのも短歌の魅力です」(頼綱先生)

もう1つは、スイカ割りのことを詠んだ歌をチョイス。途中で割られるスイカ側へと劇的に視点が変わる歌で、なんとも自由。

「作者はどんな人だと思います? 北海道の小学生なんです。僕は年間に2万首から3万首、全国の小中高生が夏休みに宿題で作らされた短歌を読んで一等、二等とつけていくんですけど、児童生徒の作品ってやっぱりおもしろいんですよ。その年頃、その時にしか詠めない気持ちや表現が描かれている。皆さんは今日は初めて短歌作りをしますが、大人も一緒です。その時、その瞬間を大事に、自分だからこそ感じたことを自由に詠んでみてください」(頼綱先生)

好きな短歌を選んでみたら、発見がたくさん

ライターOさんが選んだのは、一風ユニークなこの歌。

死んでやる 客に言われて優しくし五分経ったらシャンパン入る

先生によれば、これは2020年に出た『ホスト万葉集』(手塚マキと歌舞伎町ホスト75人作、講談社)という歌集の一首で、詠み人はホストの方。

「出てくる情景も、人間も、全部がどうしようもない。ひどくて、チャラいところが好きです。あと、短歌って清いもの、自然の景色を詠むものっていう思い込みを崩してくれました」(Oさん)

「登場人物がおもしろいですよね。死んでやると言っている客と、受け流しているホストと。どうしようもないんだけど、人間臭くて愛しいし、お酒の場の空気感もリアルに伝わってきますね」(頼綱先生)

デザイナーHさんが選んだのは、20首の最後に並んでいたこちら。

ラムネ瓶ぷしゅっと開けて掲げればここから先は夏であること

「ぷしゅって音が心地いいし、夏の宣言を自らしていく気持ちよさが素敵でした」(Hさん)

「Hさんはもしかしたら天才かもしれませんね。実はこれ僕の歌でした。ありがとうございます(笑)」(頼綱先生)

歌評の最中、先生が「いい読みをしましたね」という初めてのフレーズで褒めてくれるのがなんとも不思議な経験だった。

状況が五七五、気持ちが七七。基本的な短歌の作り方を知る!

続いては、「実作」のワークショップ。

「俳句は叙景詩と呼ばれ、景色を描写する詩です。一方、短歌は抒情詩。自分の気持ちを表現する詩なんです」(頼綱先生)

短歌と言えば「五七五七七」。この五七五七七を、状況を描く「五七五」と、抒情を描く「七七」の構造に分けて考えるのが短歌の作り方の基本だそう。わかりやすく示すと、こう。

先生の短歌を例にするなら……

「というわけで、まずは『状況』を五七五で、つぎにその時の『気持ち』を七七で書いてください。この組み合わせで短歌になります。あとは自由に。季語も必要ないですし、字余りも1文字、2文字は気になさらず。作り方のワークショップは以上です。さっそく詠んでいきましょう」(頼綱先生)

次回は、いよいよ短歌を「詠む」ことにチャレンジ。

初めての“吟行会”だ。

クレジット

文:佐口賢作

編集:川口有紀

撮影:伊藤菜々子

校正:月鈴子

制作協力:富士珈機

ライター・佐口賢作 https://x.com/guchi10

フリーライター31年目。ここ10年はビジネス書、実用書などのブックライティングを中心に活動し、お手伝いした書籍は120冊以上。でも、もっと現場に出たい! と思い立ち、本企画に誘われるまま、久しぶりのイベント取材、そしてどうやら短歌を詠むチャレンジに雪崩なだれ込むよう。

#てさぐり部 とは

#てさぐり部 は「知りたい・食べてみたい・やってみたい」──そんな知的好奇心だけを武器に、ちょっと難しいことに果敢に取り組み、手さぐりで挑戦する楽しさを見つけようというメディアです。

決まったメンバーを「 #てさぐり部 」と呼んでいるわけではなく、答えのない挑戦を楽しむ人たちの総称として使っています。

だから、なにかちょっと難しいことに取り組む人はみんな #てさぐり部 です。noteをはじめ、公式InstagramやXでのコミュニケーションなど、積極的にハッシュタグを使ってくださいね!

お問い合わせメールアドレス

contact[アット]kurukurucancan.jp