『熟達論』批評

為末大さん著『熟達論』批評

本書において整理される人間の学習のシステム以前に前提となる「自覚」あるいは「認識」について話したい。

「本書では、「熟達」というテーマについて考え、掘り下げていく。」

「「熟達とは人間総体としての探究であり、技能と自分が影響しあい相互に高まること」これが本書での熟達の定義である。」

「(*「熟達」へ続く学びの)プロセスには普遍的な要素がある。」

「この「熟達論」は、私自身の体験と、幸運にも話を聞くことのできた方々の体験を集め、私が整理し積み上げた推論である。」

(*)は本稿による補足

人間(人類)という生き物・種において基本的に万人に共通する暫定的に現状整理されている事を「普遍」と言う(ことはできる)。

しかしある個人による経験談である「論」や、特定の人物達の、それも特定の分野や領域においての経験則をまとめた「説」とは、万人に適応することができるものではないという点で「普遍」なものだと言うことはできない。という本書(以下『熟達論』を指します)への反応が、本稿を通して展開する内容、つまり批評の発端でした。

そしてその反応とは、今回取り上げる書籍の内容に限ったことではなく、数ある現象や物事に傾向を見出そうとし、考え得る法則性を導こうとする著者の姿勢と、そのようなスタンスがありながらも実際に打ち出された発言や表現(著作や記事等)においての見解や提示などの内容には、どこかリンクしていない箇所があるとよく感じてしまうことと符号します。

つまり、著者の探究には数ある現象や物事を貫く「普遍性」を知ろうと試みる意欲が思索の動機となっているのではないかと感じられるのですが、しかし著者のそのような姿勢と、思索の先にまとめた書籍や記事の内容というのはその心持ちとはうって変わって「普遍的」な事を綴っているものであるというよりはどこまで行っても自身の経験則と照らし合わせて整合性の取れた洞察をまとめた「私論」を述べるだけに留まっていることが多い印象を受けます。自身の経験則がいかに特殊であり経験談が個人的な「私事」であるのかということを気づかせる箇所が見受けられないことが多いのです。もちろん本書で「人間は個性的で、一人一人違う存在だ。(P102)」と著者が綴っているように、個別の事例の特殊性の考慮を排斥している訳では決してないですが、しかし「私は人類であることの共通点は大きいと考えている(P103)」という立場であることが関係しているように思います。

単刀直入に言い表せば、著者の考える姿勢には一定の共感を覚えるのですが、結果的に出てくる考えのまとめや整理にはどこか「自己啓発」「ハウツー」と言い表されるような質感を所々で感じることが少なくないのです。

つまり、「普遍的」であると暫定的に言うことができるような事は視座によっては確かにあるが、その解釈を認めるのだとすれば同じくその意味で「普遍的」ではないと言える事があることも確かであるため、私達の成長における一つの到達点つまり「熟達」において万人に「普遍的」である「論」が著者の考え方から出てくることはないというのが、本稿を通した指摘の一つになります。

しかしこのようにある個人の見解や主張の内容について指摘することだけでは本稿は「批評」としての役割を果たせません、ですのでまず本書で整理されている事を概観し、その後その内容を引き継ぎ、どういった事を新たな「認識」あるいは「自覚」として示すことができるのかが本稿の要となります。

万人の学びに普遍性があると言うことがまず普遍的なことではない。

本書に「プロセスには普遍的な要素がある(P32)」とあります。「要素」という言葉で、人間(人類)という種において万人に共通するとされ暫定的に整理されている特徴や機能、構造を言い表しているのだとしたらその通りです。ですが、現状普遍的だと言える(言えるとされている)要素があるということがすなわち、学びのプロセスや段階、能力や技術の向上と修練具合、またそれら活動や取り組みにおける成果や結果には普遍性があると言えることになるわけではありません。

ですので、人間(人類)という生き物・種という枠組みのなかで身体的に、あるいは認知・認識の能力という観点から基本的な構造として万人のものであるものを「普遍」だと整理できるということと、特定かつ一定数の人達(熟達者)の間で見出すことのできる「共通性」「親和性」「傾向性」を結びつけるのは決して「普遍的」ではありません。

つまり、一定数の「熟達者」「熟練者」「プロフェッショナル」と見做される人物達における数としても事例としても限定的な経験則や経験談から共通項や共通点を抽出し整理することでは一つの「私事」の域を出ず、「普遍」(そう呼ぶこと自体は個人の勝手ではありますが)にはなり得ません(またしかしそう呼ぶことで生まれる勘違いも少なからずあると察します)。

万人に当てはまらない事を「普遍」と呼ぶ数ある「私論」の一つ

ですがだからと言って現に私自身がこのように(同じように)一「私論」を「批評」と評して綴ろうとしているのですから、その意味である主張が一個人による見解や洞察に溢れたものあっても、それを参照できる人が皆無であるいうわけではなければ、また誰一人にも当てはまらないかものであるかというとそうではありません。

まず、本書で綴られる内容とは、著者である為末さんご自身がある特定の領域(陸上競技であると存じますが)で一定の期間「熟達」することに努め、ある一定の期間・時期では他者よりも相対的に優れた結果に辿り着いた人物であり、またその経験を経たため彼が出逢った数知れない「熟達者」の方々の経験にも共感することができる立場であるからこそ、本書のような内容を整理することができるという側面が多分にあります。そのため、その内容に符合するような感覚を得るある一定の立場である読者もいれば、しかしその感覚を携えていない場合もあるため、その内容に基づいた批評を試みる本稿の内容も、ある人にとっては自身の経験と付合するものであり、またそうではない人にはそうではないという事態があることが想定されます。

すなわち、本書で語られる「熟達」の過程の道筋とは、ある分野や領域で一定の「熟達」に達した「熟達者」の視座からは、『熟達論』の内容のどこに普遍的な部分や箇所、側面が紛れ込んでいるのかがわかり得ます。つまり、そのことは一定の「熟達」に努めた者、もしくはある「熟達」を達成した者とっては自身の実際の経験と実感に付合する内容に共鳴を覚えることが、事後的にできるものだと言えます。

著者自身も「熟達の最大の喜びは身体を通じて「わかっていく」ことにある。ただ頭でわかるのとは違う、「ああそうだったんだ」という深い腹落ちを伴った理解だ。(P41)」と綴っていますが、たとえば泳いだ経験がなくその身体感覚について実感が伴わない立場の人に、どれだけ泳いだことがある人が言葉を尽くしてもそれが判然としないのと変わりありません。

ですから指摘であり批評の出発点としては、学びにおいて「普遍的」に万人が参考にできる部分(先人達によって整理された事項)はあっても、万人を貫くような「普遍性」のある成長の過程(あらかじめ正解だと断言できる道)はないということがあります。よって仮に本書の説く学びにおける「普遍的な要素」「学習システム」を示したとしても、身体感覚とも言える実感が伴わない場合にはそれがいかに普遍性を帯びていたとしても万人にとって普遍的なものにはなり得ないのではないでしょうか。これも本稿における最も大きなポイントです。

しかし繰り返しにはなりますが、指摘(批判)をするだけでは「批評」ではありませんので本稿では、「(先のように言うのであれば、)何が万人において普遍的であると言えるのか」、すなわち「「熟達」に臨むうえで何を念頭に置くことが万人にとって必要と言えるのか」について示していきます。

「なんの体験も思い出も含まない単語(*言葉の羅列である「説明」)は、記号に過ぎない。その言葉が持つ広がりと奥行き、言葉を投げかけた時に波紋が広がる感覚は、身体的な実感で得られる。自分の身体を介して得た言葉は、自分にとって確信に近い実感があるからだ。」

この本書からの引用にもある通り、言葉を尽くして「論」や「説」だけを述べたとして、その内容のある部分に「普遍的」な事が紛れていたとしても、実際の経験と実感が伴わない場合にはそれに気づかなかったとしても何ら不思議ではないのです。ですから本書で展開されるような「熟達」に繋がるされる要素や段階を「情報」として知ろうとする前に、または翻って自ら実際に何かの取り組みに注力することで「知識」として得ようとする前に、万人にとって共通するであろうという意味で(先述した)本当に「普遍的」な事、すなわち万人における「認識」あるいは各々による「自覚」を示しておきたいという狙いがあります。

本稿における批評を支える要点は(『本稿における(本書への批評としての)要点』で)後述するように三点あります(またそれらは互いに関連のないものではなく、一点に集約されます)。

それら三点の指摘であり認識は、読み進めるごとに輪郭をより明確にあらわすはずですが、まずは本稿で展開される批評の要点、その入り口となる部分を示したいと思います。

本稿の(本書への批評としての)入り口

本書(『熟達論』)の内容とは、著者が自身の人生を介して取り組んだ競技において掴み得た感覚、また経験を省みて得た洞察や知恵を開示するものであり、その意味では著者が熟達者であった陸上競技という特定の領域のみではなくその他様々な分野で成長を希みそれぞれに努めている者のうちその一定数にとっては示唆を得ることができる可能性がある点で、学びの補助となり得る場合はあると予想できるものである。

しかし著者自身の経験からの発見と、また他者の経験と照らし合わせ整合性がとれる事例をいくつか整理できたとしても、「万人に応用・適応できる」という意味でそれらが「普遍的」な学びのプロセスや要素となることは必ずしもないため、「普遍」という言葉を同書の「論」の内容に対して用いることは言葉の誤用であり、誤解を招く可能性がある。

そのため、同書の内容とは「すべての人に共通する」という意味ではなく、「一定数の人には応用・転用できるかもしれない」という意味で整理することができた限定的な一個人の推測つまり私論である。つまり、本書の内容こそが本書内で説明される数ある「型」のうちの一つにすぎない。

よって、本書の内容とは万人にとって共通するものであると必ずしも言い切れるものではない点で「普遍的」ではなく、著者自身つまり一個人の「知識」である。ある人にとっては参照することのできる「情報」にはなり得たとしても、それがどのような人にも適応することができる「知恵」とはならない。

この意味で本書と本稿(批評)の内容とでは、「普遍」という言葉で何を意味しているのか、「普遍」という言葉を用いて何を指し示そうと・言い表そうと・どのような事を括りそう呼ぼうとしているのか、その解釈と認識に差異がある。

続いて後掲する本書からの引用は、本書の内容がどういった視座から整理されたものであり主張であるのかを端的に示す部分であると受け取りました。引用後に本書の内容と本稿の内容がどのように異なり、また混じり合うのかについてもう少し詳しく記述します。

「型は基本であるために、普遍性があり、多くの人に当てはまる。裏を返すと、型が有効なのは、すべての人にそれほど違いがないことを前提としている。〔…〕人間は個性的で、一人一人違う存在だ。一方で我々は同じ人類として多くの点を共有している。〔…〕これは人間の個性の影響をどの程度に見るのかという問いに置き換えられる。私は人類であることの共通点は大きいと考えている。」

一部省略(〔…〕とした箇所)

この引用に「多くの人に当てはまる」とあります。それは言い換えるとある「型」、つまり特定の人物による「論」や「説」は「すべての人には当てはまらない」ということを意味しています。また本書では、歩行と走行が違う動作であるということを認識することはすべての人に共通であるということを一つの例として出し(P103)、「すべての人にはそれほど違いがないことを前提としている」としています。私達の誰もが人間(人類)という種の枠組みの中にある限り、基本的に前提条件となる身体の構造や認知の仕組みに共通点はある(あるとされている)のは、その通りでしょう。

しかしながら、そうした一種の生物として発見と分析が行われ、現状暫定的に共通項として整理されたものを括って「普遍」という言葉で呼ぶということは確かにできるものの、であるからといってその同一性(共通点・共通項)のみが今この瞬間の私達一人一人をかたちづくっているわけではないことも、誰もが実感していることではないでしょうか。

要は単純に話、様々な活動がある中で特定の取り組みを選んだ者同士であっても、各々がスタートを切る地点も違えば、向き合う対象が同じであれどどのタイミングである着想や発想を得るのかという勘や運の良し悪しに統一性はなく、更にあるの取り組みにどれだけのリソース(時間、熱意、等)を傾けられるかにも差があるにもかかわらず、学びには普遍的な要素や段階があるとすると、生き物としては人間(人類)という種であるという共通性を普遍視するばかりで、個々人の個別性・特殊性があるということを普遍視しないのだとすると、文字通りそれは普遍的な言説にはなり得ません。

しかしその個別性・特殊性、ひたらく言うと各々の「個性」に関しては本書の「心」の章にて触れられていますので、それらについての言説が完全に斥けられているわけでもないことは確かです。

ですが、本稿における本書との認識の差異というのは、学びや成長における「型」つまり法則性や傾向性と、「心」つまり個別性や特殊性のうち、どちらか一方が他方を“普遍的”だとして上回るということはないという者です、つまり双方は絶えずその都度その瞬間によってバランスを求め合い、またバランスを微調整するものであるということです。

本書にある「人類の共通点に着目するか、相違点に着目するかの違いだ。(P103)。」とありますが、本稿における視座でありその内容とはどちらか一方を重視する二者択一でもなければ、またどちらか一方に比重が寄るものではありません。人間(人類)という種として現状整理され普遍な要素・構造だとされているものを知りながらも、誰もが一人として別人と同じ存在、存在者ではないということを認めることが重要であるとします。

つまり、普遍主義でもなければ相対主義でもない、一方に偏りすぎない視座について示すことが本稿における内容なのです。そしてそれは一種の注意喚起でもあります。

『熟達論』における学びの五要素・段階の概説と図解

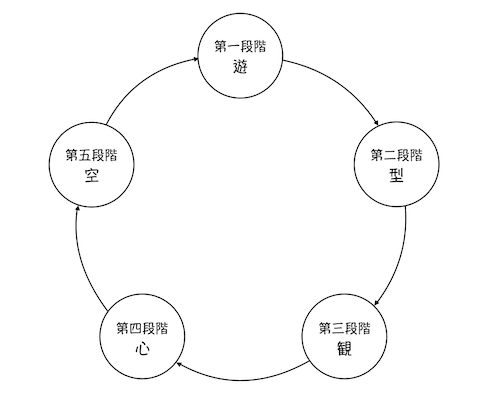

ではまず本書『熟達論』で語られる、「熟達」とは何か、また「熟達者」とはどのような立場の人であるのか、そしてその境地に至るまでに必要だと(本書の言葉では「普遍的」なものだと)されている要素である、五つの段階について概観していきます。

本書では「熟達」を「人間総体としての探求であり、技能と自分が影響しあい相互に高まること(P24)」と定義しており、その「熟達」という概念(言葉)で言い表そうとしている境地とそこに至るまでの学びの過程を、「遊」「型」「観」「心」「空」という五段階に分け整理しています。

ですので本書の内容を対象とする本稿でもその整理(五段階)に沿いながら、本書におけるそれぞれの実態の説明がどういったものであるのかについて確認をしつつ、内容を敷衍し批評します。

「熟達を探求していくプロセスは一本道ではなく、段階に分かれていると考えている。〔…〕それぞれの段階で重要とされることは違い、取り組み方も変えなければならない。〔…〕本書では熟達の探求プロセスを五段階に分けている。「遊」「型」「観」「心」「空」だ。「遊」から始まり、「空」に至るまで段階を踏んでいく。

そしてスパイラル的に回っていく。」(後掲動画、7:20-)

先の本書にある言葉、また後掲動画での著者の発言を基に図解をしました。

以下では本書の核となる内容であり、著者による整理である「遊」「型」「観」「心」「空」という「熟達」に至る学びのプロセスにおけるそれぞれの要素・段階について完結に触れ、それらに対して批評となることを述べていきます。

第一段階「遊」について

「この熟達論の中では遊びを「主体的であり、面白さを伴い、不規則なものである」と定義したい。」

「遊びは、「熟達」の道において「不規則さ」を生み出す。遊びがあることで完全な予測が不可能になり、ある状態にいつづけることが許されなくなる。〔…〕これが熟達のプロセス全体において大きな役割を果たす。」

「人間は経験を積んでいくと、どんなことが起きるかを予測できるようになり、向こう見ずではいられなくなる。そして自分を抑制するようになる。〔…〕だからこそ最初のうちに思いきりやる感覚を覚えておく必要がある。」

本書で展開される「遊」についての説明を端々に引用しましたが、何かの分野や領域において「熟達」をハナから目的や意図をもって目指すのか、それともただ純朴に好きなことを好きに、楽しいと感じることを楽しむケースであったとしても、その活動や取り組みにおける「遊び心」「好奇心」「主体性」の源泉となり、またいずれ当人にとっては「拠り所」となり得る要素であり段階を「遊」としているという印象です。

しかしここで一点頭をよぎることとしてその「遊」なる要素・段階が、意図的に育まれたものであるのか、それとも自然と育まれたものかによっては、ある活動や取り組みを続ける当人にとっては大きな違いとなりそうで、ある退屈な作業において自分がいかに楽しめる要素を見出すというある種の「主体性」を引き出す手法が有効なことは言わずもがなよく言われることの筆頭ではありますが、仮に「好奇心」なるものを育てる・育てようとしているのだとしたらそれはその時点で純朴な「遊び心」とは別のものではないか。それは当人が「努力」だと感じずになすことができている取り組みと、「努力」しなければと感じている取り組みでは大きな差があることと付合します。

なので同じ「遊」という要素・段階であっても、ただただ無我夢中に何か対象としていることに対して取り組みを続けているのでないのだとしたら、いやそうであったとしても、各々がその対象に自身の時間やエネルギー等の限られた人生のリソースをどのような心持ちで傾けているのか、つまり自身が抱く「楽しい」や「面白い」といった感情や感覚がどのように発生しているのか、を各々に分析し、細部までの理解には至らなくとも、自覚しておこうとする意識が重要ではないかと思う。

「それが(*ごっこ遊び)が虚構であると知っていながら、本当のように振る舞うからこそごっこ遊びは成立する。〔…〕遊びが成立するのは、本当でありながら虚構でもあるという状態を、その場を形成する皆が暗黙に了承しているからだ。」

またこの著者の洞察(先の引用部分)に関しては、個人的に共感している事であり、どのような活動であっても競技であっても何事もとどのつまり、こちら側(人間-自分)がこちら側の都合や価値観に合わせてつくり出したものでしかなく、それらに意味や価値や意義や評価を付与しているのも私達の観念でしかないのだ。それはどのようなゲーム性のあるスポーツや競技であっても同じ。つまりすべては虚構であり、何かには意味がある、価値あると言っては勝手にルールや約束事を設定し、それら虚構を成立させているのは私たちの思い込みであり、だから何事も「遊び」であると言える。

しかしこのようにとことん醒めてしまうとすべては幻想であることを認識するに至るため、それでも形而下のあれこれの何事かを「遊ぶ」ためにはやはりある虚構に恣意的な意味付けをすることや、幻想を幻想であると自覚しながらも自分を何かに駆り立てる企図を持つというのが、メタ的な「遊」の段階になる(メタ的に遊ぶための策略、ひいては生き方になる)。

第二段階「型」について

「本書では型を「土台となる最も基本的なもの」と定義する。目指すのは何も考えなくてそれができる状態だ。」

「型は基本であるために、普遍性があり、多くの人に当てはまる。裏を返すと、型が有効なのは、すべての人にそれほど違いがないことを前提としている。〔…〕人類の共通点の方が大きとするならば型は有効だ。ある共通の目的を目指すなら、必要とされる基本はそれほど変わらないからだ。」

世の中で一定の人数が意味のあること、価値のあることとしている「遊び」の大半には歴史が存在し、その分野における先人達の洞察や知見が蓄積していることが大半で、それら「遊び」における基本的な動作や重要だと見做されているポイントの集積によって暫定的に基礎とされていることが確立している。

そして本書ではそれら基礎とされていることを首尾よく吸収し自分のものともしていくことを「型」における用件だとしているようですが、本稿との主張は異なる。以下どこに差異があるのかを記述したい。

「積み木を例にして考えてみよう。なるべく高く積みを積むのであれば、最も重要な積み木は一番下の積み木である。この積み木がいかに安定しているかによって、高さは決まっていく。この積み木の一つ一つが先ほど説明した「無意識でできるようになった技能」である。」型とはこの一番下の積み木にあたる。」

この引用部分では積み木を例に用いた、著者が展開しようとする「型」という学びにおける要素・段階についての説明とは一定の説得力があるものではないだろうか。しかし本稿では、ある領域や分野において万人に共通するであろう事を首尾よく吸収するだけが「型」をなすものではなく、各々にとってそれぞれ「型」となるものを形成する際によりクリティカルに(鋭く)注意したい点について着目したい。

つまり、最も重要なことは一番下の積み木がどのような積み木であるかに注目することではなく(少なくともそれが何よりも先にくることではなく)、最下段の積み木を含め、どのような積み木をどのように選別しているのかを決めているその張本人自身が最も重要な積み木であるということです。

本書ではある競技や分野においてまず基礎として外すことはできないとされている部分を習得し「土台」を構築することが「型」だとあるけれども、本稿では本書で言われる「土台」以前、つまりその「土台」をどこに構築するのかといったその環境や空間、またその「土台」を習得しようとする各々が「自分」と呼ぶ存在を、「土台」という言葉で示すものだとしたいのです。

つまり、ある取り組みや活動において万人に共通し普遍的であろうとされる基礎的な部分を「土台」と呼ぶのが本書であるのに対して、ある取り組みや活動をする張本人である個々人が各々に「自分」のことに注目し、その「自分」すなわち一体どのような積み木を手にしようとしているのかと考え選別しようとしている「自分自身」に注意することが、「型」における出発点、すなわち「土台となる最も基本的なもの」と言いたいのが本稿での主張である。

第三段階「観」について

「「型」を手に入れると、最も基本的な行為が無意識にできるようになり、別のことに注意を向けられるようになる。〔…〕漠然としていた世界の解像度が上がり、型の段階ではわからなかった内部の構造がわかってくる。」

「自分自身の無意識の行為に注意を向けることが「観」だが、過剰にそれを行うと問題を起こす場合がある。〔…〕注意を向けては外し、時間をおいてはまた向けてを繰り返すことで、なんとか無意識の世界での身の処し方を学んでいくしかない。」

この「観」の章では、前章の「型」で示されたような基礎とされている事を自分のものにしたことで基本的な部分を無意識にできるようになるという段階のその先にある、より全体の構造(詳細)についての解像度と理解度が上がる段階について言及される。つまり無意識のうちにできるようになった基礎的な事に関わることにも、基礎的な事を既に十分に知っているからこそそれら以外のことに意識を向ける余裕が出てくることで、それまでにはなかった気づきや考察、それらを敷衍した新たな試みを可能とするということが内容として示される。

本章から次章にかけてより顕著に著者は自身の原体験、実際に経験し得た感覚を主張を補強する例として挙げるため、陸上競技やその他の分野において参照することのできる具体的な洞察に満ち溢れていると言ってよい。よって、多種多様な練習方法などの技術向上論やコンディショニングにおけるアドバイスとしては一定の説得力がある。が同時にその意味で、この章の中心をなす具体例が示されれば示されるほどその内容とは一個人の経験談を語る自叙伝ようなものを読んでいる感覚を抱くという側面が一方にはある。

「私たちは大雑把に対象を掴んでいて、いわば強調すべき部分、ハイライトの部分だけを拾ってつなげたものを全体だと理解している。そこには「身体部位の名称」という言葉の限界もある。例えば、下半身を動かす場合、腰、膝、足首だけに着目しがちだが、各部位の間にも身体はある。しかしほとんど意識されることはない。〔…〕「型」の章では、似顔絵は特徴を抜き出していて、まったくそのままを描いているわけではないと説明したが、同じように私たち自身がデフォルメされた世界を観ているのだ。」

まさに著者自身がこの箇所で書いている通り、人間(人類)という括りにおける暫定的に「普遍」だとされている特徴や構造だけ(ばかり)を強調して、個々人の気質や体質の個別性・特殊性には異なりがあるということを同じく人間(人類)においては「普遍」であるということを理解することの必要性にも着目したい。どちらか一方が他方よりも重要であると言える場面や状況は所々であるとしても、それがどちらか他方の考慮を相対的に軽く見積もって構わないという理由にはならない。

この「観」の内容では、人間(人類)という種において強調すべき部分、共通するであろう部分だけを拾ってつなげたものを万人における学びだとしている印象をもったが、その見解をそのままひっくり返すとそこには「既知の事例、発見、概念」を重点的に意識しようとすることによる認識の限界つまり熟達の限界もあることを示している。

なので、例えば現状整理されている、人間の身体の基本構造や人間の認知・認識の基礎の一般的な解釈や理解、見解に着目する重要性をたんに鵜呑みにするだけでもなければ、ただ目を瞑るのでもなく、そもそもそれらのうちどの部分がどのように機能し、また機能させることができているのか、そして自分自身にとっては何が例外であるのか(自分は何において例外でありそうなのか)と、個々人が各々の得手不得手に関わる気質あるいは体質をつぶさに観察する志向性も同様に重要ではないだろうか。

第四段階「心」について

「型を手に入れ構造がわかるようになる(*また、観で構造が見えるようになる)と、徐々に漠然としたまとまりではなく、ここを押さえればうまくいくという点を見つけられるようになる。この核となる部分が「心」である。」

「この段階になると個性を自覚し表現できるようになる。自分らしさがわざとらしくなく、自然な形で表に出てくるようになる。」

前章「観」に続いて、「本当はもっと多様な例を使って書き進めたかったが、振り返ってみるとほとんど身体とスポーツの例ばかりになってしまっていた。(P212)」とあるように、著者自身の実体験、経験則を通した身体感覚の言語化つまり身体論が綴られるため本章「心」で述べられる話とは、一度でも何事かを極めた(熟達した)経験のある人にとっては感覚に符号するところがあるので、一部の読み手に対しては一定の確信性がある内容であるという意味で局所的ではあるが、具体的なものとなっている。

しかしながら、本章も前章に引き続き、著者による自身の経験則の開示である箇所が多いことには変わりがなく、「熟達者」にとっては自己の経験と著者の経験との間にどれほど符合するものがあるのか、またそうではない立場の人物にとっては著者の「熟達」経験論からどれほどの示唆を間接的に得ることはできるのか、といった読み方の違いはあると察することができる。

いずれにせよある領域や分野において一定の練度・習熟を経て体現することのできる身体的な感覚(本書の言葉では「自然体」(P154-)と呼ばれる状態)を一度でも実際に得たことがあるのかどうかで、それぞれに参照の仕方には、本書の内容を読んだだけでは越えられない違いがあるだろう。

「私は複数のアスリートの良いところを取り入れようとしていた。ところがそれぞれのアスリートから切り離してパッチワークした技能は、意味を持って繋がっているわけでもなく、チグハグでほとんど機能していなかった。〔…〕いろんな流派からいいとこ取りできないのは、何が中心かわからず、崩れてしまうからだ。

一度「心」を掴むと自然と「らしさ」が現れるようになる。「型」は共通のものだったが、「心」はそれぞれの人固有のものだ。だから個人差が生まれる。」

著者はある領域(陸上競技)における「熟達者」なわけだが、この箇所で述べている事というのは、先達として「一熟達者から未だ何かの領域で熟達を経験していない人」へ向けた文言なのか、それとも限定的に「一熟達者から既に何かの領域で熟達を経験したことのある人」とは共有できる言説であるのかが、一読者として個人的にはぼんやりするところがある。

というのは、先の引用にあるように著者は既に熟達を経験したという立場から「型」→「心」という道筋で学びの過程を整理しているわけだが、同じくある領域で熟達を経験した者としてその整理とは、ある熟達者(著者のこと)が既に何かで熟達を経験しているからこそ、そのように言うことができるものであるように見えてしまう。つまり、本書での「型」→「心」という段階の踏み方の整理とは、未だ何かの領域で熟達を経験していない人にとって、どのような領域や分野においても「定石」や「常識」とされていることをまず吸収し、その後その人自身の「個性」や「思想」を反映させよというふうに受け取れてしまう(にしか受け取ることができない順序の設定になっている)。

本書に示されるような「基礎」を知ることの重要性、「らしさ」を混ぜ合わせることによる個別差の顕現と他との差別化とは「熟達」経験のあるなしにかかわらず皆が揃って理解のできるものではないかと認めながらも、しかし本稿では本書における「型」→「心」という流れをただ鵜呑みにすることは注意する必要があるものであると考えている。

なのでその「型」→「心」という流れではなく、本稿ではある一定の修練や習熟を経た「熟達者」であろうとなかろうと、「熟達」を経験した後であろうと前であろうと、どちらにしても重要だと考えられる「共通の認識」または「自覚」があることを示したい。

そして、その「共通の自覚・認識」と言えるものは、本書で整理される学びの5つの要素・段階以前に学びにおける「大前提」となるものであり、本稿の批評の要として後に説明を展開する「第0段階」のことなのです。

第五段階「空」について

「解像度が上がり、今まで感じたことがなかったような細部まで意識することができた。だが、能動的に自分で動いているというよりは身体が勝手に動いてそれをぼんやりと眺めているようでもあった。〔…〕「空」の世界について考え始めたのは、この体験がきっかけだった。」

本章「空」で示される事、もとい語られる事とは、ある人にとっては自分の経験したことのない何か一種のポエム、もしくは夢か物語を聞いているようなものでリアリスティックではないだろう。しかし著者と同様に何かの領域や分野において「熟達」を実際に経験した立場の人物にとって本章の内容とは、どのように言語化するのかその表現に差はあれど、何も浮世離れしたものではなく現実的なものである。

先に表現の差があると言いましたが、「空」とは個々人が各々の世界でそれぞれに感じるものであって、著者の記述にも「「空」の世界を描くときの没頭感は競技をやっていた時代を思い出した。〔…〕今回、文章を考えているうちに夢中になって自分が消え去る感覚に陥ったことが何度かあり、改めてそう感じた。(P212)」とあるように、それを体感した当人がその感覚を言葉に変換することを試みることはできるが、伝えようとして伝わるものではありません。たとえ同じ分野であっても、また異なる領域であろうとも「空」なる段階にまで至った「熟達者」同士であっても、人が違えば言葉遣いが違うように、その感覚の言語化には差異が生まれます。繰り返しにはなりますが、「空」とは各々が自分自身で体感する他ないものであって、かりに他人の経験を口にしたとしてもその発言に確信性は宿らず、一定の説得力ももち得ないでしょう。その意味である人からしてみればある「熟達者」の「空」の語りを聞いたところでそれは一種のポエムのようなものにきこえると言いました。

よって、ある「熟達」経験者が本書で「空」と呼ぶ学びにおける要素や段階についてどれだけ言葉を尽くしたとしても、そういった領域または境地の存在について語ることは可能であっても、聞き手にとっての「空」の在処を指し示すことができるわけではなく、それは各々が実際に「熟達」の当事者になる他に知ることはできないのです。他人が伝えることはできるものではありません。

「自分も解放され、自己とそれ以外すら曖昧になる。〔…〕体験によってしか知ることのできない未知の世界に到達するのがこの段階だ。」

ただ、本書の「空」その地点を経験した身としてそこから敷衍できる事が一つあります。

本書でも、その地点で起こる出来事として極限の集中あるいは没入、つまり取り組みと取り組んでいる自分自身が一体となった場合に、表現やパフォーマンスの発揮がどのようなものになるかが語られていたわけだが、自分としてはその先についても軽く触れておきたいと思います。

「空」をある事を対象とした学びや取り組みにおける一つの「最終段階」(P28)と同書も表現するように、確かに「空」と呼ばれるところに到達すればある領域・分野において「自分」を動かす・扱うこと、表現すること・パフォームを心地よく行うことができる。だがしかしそれは自分が自分を自在に扱おうとすることができるだけではなくて、無我夢中に動く自分に自分で気づいてしまうことでもある。急にそれまでやってきたことをより広く俯瞰するような「空しく」なる地点にもなり得るということだ。

その「空」(呼び方は個々人異なっていい)という地点に至るということは、それまでの取り組みにおける自己を最も高いレベルで発揮する到達点であると同時に、それまでの取り組みが一種の幻想(思い込み)であったという「無意味さ」の認識、そして同じくその取り組みにおける「意味」とは自分の恣意性によるものであったという自覚、自分が生きる世界や社会においてある取り組みがなぜ評価され得る対象となっているかというその虚構性に気づき、急に夢から醒めるような感覚と状態に陥る局面であるという側面が、「空」への到達を境に実はある。しかしこれ以上この事について言及を続けると、批評としての本稿の要に移ることにある意味で支障があるので今回はこれぐらいにしたいが、そのねじれた構造について過去に人は「空即是色、色即是空」と言い表そうとしたこともあった。

無我夢中で駆け抜けた先には充足感と空しさが混沌としているのです。

これら本書での学びにおける要素・段階の整理を引き継ぐが、本書との認識の差異を本稿の批評内容とする。

ここまで本書で示された「熟達」へと続く学びの過程における5つの要素・段階を概観してきました。そしてそれらはある分野や領域で既に「熟達」を実際に経験しているかしていないかによって表情が変わる内容でもありました。

つまり「熟達者」(熟達経験者)にとっては、「遊」と「型」とは自身も通った道の振り返りに近い内容であるため「具体的」、「観」と「心」とは著者の経験談を敷衍した洞察や見解に触れることができる内容となっていることから自身の経験との共通点を発見することができるため熟達経験者間における共通性を抽出できるという意味で「抽象的」、そして「空」とは自身が実際に得た感覚と重ね合わせることできるのであり最も「現実的」であるとも言えます。

ですが他方「熟達」を志す立場にある人にとっての、「遊」と「型」とはどのような事を学ぶとしたとしてもある対象への取り組みを意識的にも無意識的にも面白がることの意味とその恩恵について、またある活動において基礎をなす現状常識や定石とされている事を知ることの重要性を幅広い人に示しているという点で一定の「抽象性」があり、また「観」と「心」での内容に関しては実際の著者の経験に則した事例とそれらから見出された気づきが開陳されているのである種の「具体性」があります。そして「空」での言説とは熟達を経験していない場合には、最も「現実味」を帯びていないものであると言えるのではないでしょうか。

それでは本書の内容の概観をもとに、本稿(本書への批評)における要点を示したいと思います。

以下、話の流れを整理するために3点に分けてはいますが、それらは主張の源流を共にしているものなので互いに関連し合っています。また、本稿とはあくまで「批評」であり、本書の内容を「否定」することを目的としているわけではありませんので、本書の内容(熟達にへと続く学びにおいて、5つの要素・段階があるという推論)を引き継いで話を進めます。

本稿における(本書への批評としての)要点

1. 本書『熟達論』とは、「熟達」へと続くの学びにおいて「普遍」とすることのできる事を「熟達者」「熟達経験者」達の経験から共通点を抽出することで整理しようという試みであるがその内容とは、「熟達」を実際に経験した人物の間では自らの実感に付合するような洞察に富んだ「知識」の確認にはなり得ても、「熟達」を経験する前の人物にとってはそうとは言えず他者の推論を一つのまとまった「情報」として受け取ることに尽きるという点で、この「論」は万人が応用できる「知恵」にはなりえず「普遍的」なものではない。

すなわち、「普遍」という言葉で何を意味しているのか、「普遍」という言葉を用いて何を指し示そうと・言い表そうと・どのような事を括ろうとしているのか、言葉そのものの認識また使い方に本書と本稿では差異がある。

本書の内容とはある活動や取り組みにおいて「熟達」の域に達した人にとってはそれまでの道のりを少なくとも部分的に代弁することに成功した(細分化し言語化した)ものであるから、一定の説得力と確信性を伴うものとして機能するだろう。しかしこの言いようでは、本書の内容を局所的なものであってもある程度の普遍性のあるものだと認めているようにもきこえる。

だが本稿では、いくら学びの過程で分野や領域を越境した共通性があるからといってその通りにことが進むかということには確実性、つまり「普遍性」は必ずしもあるとは言えないことに言及したい。

すなわち、熟達を実際に経験しその過程における「段階」を経たという身体性を獲得した者による“事後的”な整理としては優れたものであったとしても、それが熟達を志すような者にとって“事前”に知る内容として適切なものであるかというと必ずしもそうであるとは言えない、ということである。

極端な喩えをすると、個々人が各々にある活動に取り組むなかで自身の納得や違和感など実際に知り得た感覚に向き合いながら自ら向上・成長したその“後”に他の事例を確認するため「参考書」のような使い方には一定の有用性はあるかもしれないが、翻ってある個人が自身を磨くことを希んでいる活動においてまず自ら課題に向き合うその“前”に本書のような「私論」の内容を安直に確認し学びの過程を膠着したものにしてしまうことというのは自分で考える前に「問題集の解答・解説欄」に飛びついてある種の解決を図ろうとすることに近い。

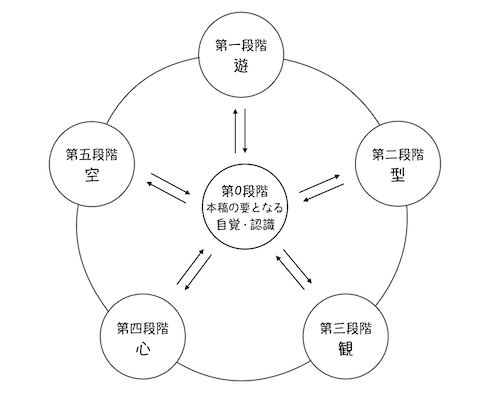

2. しかし本稿とは本書『熟達論』で展開される「熟達」へと続く学びにおける要素・段階の整理を敷衍する「批評」であるため、著者の整理を引き継ぐかたちで一つの認識を示したい。

著者は「熟達」を探求するプロセスを「一本道ではなく、段階に分かれていると考えている。(P26)」と言い、5つの段階に整理している。そしてそれら段階を順番に経ることは一方通行だと明言してはいないものの、しかし「時には段階を行きつ戻りつつすることもあると思う。それでも段階を分け、整理することで自分自身の現在地を知る手掛かりが得られて、解決できる問題がたくさんあるだろう。(P29)」というふうには表現していることから、本書では一つ一つの段階が個別に分かれ、途中のある段階から最終段階に飛び移るようなことはないものであると、またそれぞれが順番に連結しているような言い表し方をしているが、本稿の立場はそのような整理とは異なる。

本稿では、それら本書で示されるような学びにおける段階とは別々に存在する要素であるとは必ずしも考えない。それらは切り離された単独で個別の状態ではなく、5つすべて(5つだけとは限らないが)を同時に進める・並行に取り組むものであるとし、どの段階においても別のどの段階へと行き来することは可能であるとする。

つまり、学びの過程において段階を一つずつ踏破しその都度一つの要素のみに焦点を当てるようなものではないということを指摘する。本稿では、本書で挙げられる5つの要素(と本書では言及されていない・発見されていない要素)のすべてが同時に平行する、すべてが浸透し合い統一体となっているということ主張し、そしてそのように全ての要素がまとまることを可能にするために必要だと考えるのが、次点で述べる各々における「自覚」であり、万人による「認識」である。

3. まず出発点として個々人それぞれが異なる個人であるということがある。各々の人生におけるステージも異なれば、経験したこと/できたこと&していないこと/できないことも異なり、人によってはある活動や取り組みにおける経験値が他の分野や領域での活動や取り組みに転用・応用できる可能性も多分にある。その意味で本書の「私は人類であることの共通点は大きいと考えている。(P103)」というスタンスには一定の正当性を認めることはできても、私達が垣間見る現象や起こる出来事には二度と同じものがないものがあるのと同じように個別の事例の特殊性についてを、万人を貫くとされる共通性より軽んずるという点で、考察において十分なものであると認めることはできない。二者択一ではないのだ。

個々人の事例における個別性・特殊性について、本書では「心」の章で部分的に触れていることは確認することができるので個々人における別人との異なり(個性)を無視しているわけではもちろんないが、それでも個別性よりも共通性に着目し「傾向」を抽出するという「推論」を展開していることから、本書の整理を一種の「研究の成果」として見做すことはできても、それが「普遍的な法則」つまり「誰にとっても共通のプロセス・道筋」を示していることにはならない。よって本書が示すような「学習システム」は普遍的ではない。

しかしこれでは本書の整理を「否定」しているだけにとどまり「批評」ではないことも確かである。

では個々人の個別性・特殊性を完全に鑑みることができたとして、かつ「熟達」に到達することを導く選択をすべて誤らないということが可能だと仮定し、百歩譲って本書で整理される学びの段階を首尾よく踏んでいくことができる状況があり得るとする。しかしそのようなことが可能であったと仮定しても、本稿では本書の5段階以前に前提としなければならない「大前提」(本書の言葉では要素・段階)があるのではないかということを、各々における「自覚」であり、万人による「認識」である、「第0段階」として提示する。

だがその「大前提」について確認する前にあり得る指摘の一つについて言及しておきたい。ここまで幾度も個々人の個別性・特殊性を鑑みた場合万人に共通する「普遍性」はないという主張をしたにもかかわらず、これから示す「第0段階とは普遍的なものである」という主張は先の発言に矛盾するものになるのではないか、ということである。しかしそれはそうはならない、と考えている。

なぜならこの主張とは私個人のものでは決してなく、あらゆる事には、自分と呼ぶこの存在と自分でない他の存在どちらにも共通するものもあれば、自分にはあるが他者にはないものがあり、また他者にはあるが自分にはないものがあるといういたって「当たり前」のことを言っているだけである。

この「当たり前」とは、私達人間(人類)という種・生き物には共通する点(構造や特徴)があるということを認めており、また私達人間(人類)には各々互いに異なる点があるということも認めていて、どちらか一方を他方より重視することも、軽んずることもない。どちらもほんとうだ、だからどちらも考える。

よってその「当たり前」を万人における「大前提」し、それは各々における「自覚」であり、万人に示したい「認識」であり、本書の内容を引き継いでそれを「第0段階」と呼ぶことにする。

次章ではその「第0段階」と呼ぶ、本稿の学びのプロセスを引き継いだとして、学びにおける「大前提」となる「自覚」あるいは「認識」について示していきたい。

***

1.は本稿の導入であり、また批評全体を通して整理している事です。

2.は人間(人類)という種における共通性を本書が着目していることは理解しながらも、であるからこそ、一人一人には異なる個別性があるということも私達における「普遍性」であるという指摘です。

3.は以下の章で詳しく記述する内容の先取りであり、本書の「熟達」における要素・段階の整理を引き継いだ場合、それ以前に(それよりも)重要視したい要素・段階(自覚・認識)が実はあるということを述べています。

第0段階「自覚」あるいは「認識」について

既に何かの分野や領域で「熟達」したという実際の経験のある「熟達者」であれば“事後的”に自身で気づくことができる可能性はありますが、そうではない立場の人物が“事前”に自ら「熟達」を試みる過程で常に必要不可欠となる「|他人《ひと》と同じく自分においても普遍的な事とは何であり、万人に共通する事ではないが自分にとっては重要な事とは何であるか」を考え、見極め、選別するという洞察をするために必要な力、つまり「自覚」あるいは「認識」を備えることができた状態で、学びに突入することができるかというと必ずしもそうではないと思います。

学びを進めることで個人差はあれどどこかでその「自覚・認識」の重要性に気づく可能性もなきにしもあらずですが、それを事前に知っているか、途中で知るのか、事後的に知るのかでは、その学びの成果に大きく変化があると言ってよいでしょう。

ですので、本書の内容として整理された学びにおける5つの要素・段階について試行を繰り返す以前に、本稿では(先述した)「自覚」あるいは「認識」を学びにおける「第0段階」として前提にする必要があるのではないかということを本稿での批評の要とします。

そしてそのある人にとっては「自覚」であり、またある人にとってじゃ「認識」である学びにおける「第0段階」の重要性には、以下のように著者が学びの第四段階「心」で開陳していた経験に照らし合わせることで、特に感じることができのではないでしょうか。

「私は複数のアスリートの良いところを取り入れようとしていた。ところがそれぞれのアスリートから切り離してパッチワークした技能は、意味を持って繋がっているわけでもなく、チグハグでほとんど機能していなかった。〔…〕いろんな流派からいいとこ取りできないのは、何が中心かわからず、崩れてしまうからだ。」

まず様々な事を知っていく中でそれらが自身の中でチグハグになるのは、いろんな流派、つまり先達たちの良いところからいいとこ取りができないのは、歴史のなかで淘汰されずのこってきた数ある流派や、これまでに「熟達者」として一定の成果・実績をのこしてきた人達の様々な見解や主張には、現状でもある程度万人に共通して「普遍的」に学びを進める上で暫定的に有効であるとされている事から、必ずしも万人においてではなくそれら特定のある流派や先達において限定的に機能していた事まで、異なる種類の事柄がない交ぜであるということを知っていないからです。

すなわち、いろんな流派があり、先達たちの様々な見解のうち「何が自分を含め万人にとって普遍的な事であるのか(あると言えそうなのか)」を知ろうとすることが一方にあります。

また、「何が普遍的な事ではないのか」という洞察、つまり「ある何かが自分には当てはまりそうであるがそれは同様に必ずしも他者には当てはまるわけではなさそうなのか」、そして「何かが他者には当てはまっているとしても(ある流派や人物においては正しいとされているが)自分にとっては当てはまりそうにない」という選別をすることができているかということが他方にあるということです。

「熟達者が「他にないその人らしさ」を持つのは、個性をあるがままに捉え(*「心」を捉え)、その中心を掴んでいるからだ。型を手に入れ、破り「オリジナル」に昇華させているのだ。〔…〕他と差をつけようとしなくても、自然と他との違いが滲み出る。人はそもそも同じではない。」

もちろん本書でもこの引用にも見られるように、学びにおける基礎を知ることの重要性を「型」の箇所で整理し、個々人における「らしさ」発揮あるいは「個性」が滲み出る必然性を「心」の箇所で説明してはいます。

しかし本稿がそういった内容と一線を画すのは、それら「型」や「心」といった段階に進むそれよりも前に「第0段階」と銘打った「自覚」あるいは「認識」を備えることは、既に「熟達」を経験したのかしていないのかにかかわらず、万人にとって有効である「前提」となるということであるので、「熟達」を経験し“事後的”にも、「熟達」を志す“事前”であっても、その「自覚」あるいは「認識」が学びにおける「前提」となるのは普遍ではないか、ということです。

実際に「熟達」をしたという身体性がある人の内に宿っている場合にはその「前提」とは“事後的”な「自覚」という言い方になり、またある人にとっては“事前”に知り得たその「前提」は「認識」と呼べるため、「第0段階」におけるそれの言い表しを2つに分けています。

以上本稿における本書の内容への批評としての指摘を、本書で整理される学びの体系(要素・段階)を引き継いだとして、著者の発言に照らし合わせた図解に加えてみると以下のようになります。

あくまで本書の整理と著者の発言をもとにしたものを引き継ぐことを前提としています。

ですので「第一段階」から「第五段階」という表記はそのままですが、

これら5つの要素があるという整理を尊重しながらも個々人によって順序は前後し、

必ず円形を取る必要もなく、また往来することが「自覚」「認識」によって可能となります。

従ってこれらとは連結している段階というより互いに浸透し合う統一体をなすものだと言えます。

繰り返しにはなりますが、本書では「熟達」の過程を踏む中で「型」と「心」という要素・段階を経て、ある分野や領域における普遍的な事つまり基礎となる事、そして個人の得手不得手を知るということつまり自己理解について言及されており、それらがなぜ本書のような順序で示されているのかその理由は十分理解できるものであります、しかし本稿では学びの対象における基礎(「型」)と学びを自体を通した自己理解(「心」)以前に、前提となる事があるのではないかというのが、本稿の要となる「自覚」あるいは「認識」と呼ぶところなのです。

それは本書を上梓した著者を含めた先人達の見解・主張の内容のうち、何が万人にとって普遍的な事であるのか、そして何が万人には当てはまるわけではないため普遍的な事ではないがしかし自分にとっては当てはまる事なのか、また何が一定の他者には当てはまるものの必ずしも自分には当てはまるものではないのか、ということを念頭におく地点であって、「熟達」を希む際にその「自覚」または「認識」を備えているのかそうではないのか、では学びにおけるすべてが異なってくるでしょう。

ですが、そのすべての要素・段階以前に前提となる要素だと捉えたい(示したい)第0段階となる地点における視座とは、本書における要素・段階を踏みならすことでようやくその真意が見えてくるという側面があることは否めません。

つまり、既にある領域や分野でいくばくかの「熟達」が経験されている立場の人には実際の経験と感覚(身体性)が伴っていますので、一定の確信性を備えた“事後的”な「自覚」になり得ますが、これから「熟達」を志す人にとっては、本書での学びにおけるプロセスの整理のみではなく、本稿での主張とは“事前”に知り得る「認識」になり得る(にしかなり得ない)という意味での違いはあるということです。

しかし本書の内容を引き継ぎ「第0段階」という言い方で示したある人にとっては「自覚」であり、またある人にとっては「認識」となるその地点とは、どちらであっても共通する点として、学びにおいて本書で語られるような段階のどの場面に各々が置かれていたとしても、それらを循環するための地点となるものであり、またどの段階に置かれていてもその他の段階も同時に並行し相互に影響することを促すハブになり得ます。

本書で整理されたような順序とは程度の差はあれど人によっては一定の正当性があることは確かですが、本稿では「第0段階」という「前提」があるという「自覚・認識」があることによって、ただ連結しているある段階と別の段階の往来だけでもなければ、一方通行でもない、すべての要素・段階が相互浸透して自分の中で統一体として機能しているイメージについて示しました。

「自分」と「他人」における共通性と、互いに「別人」であるという普遍性

「自分」と呼んでいるこの存在が肉体をもち、存在者として生きているからには、その「存在者としての自分」がいかなる構造を身体に備えているのかを知ろうとすることが思索の源になるケースが、これまで私達の歴史で何度もありました。そしてその構造を調べ、整理された結果である先人達の知見を知ることで、どのようにしてこの自分を生かすのかを考える。その際 に『熟達論』の内容も、本稿の内容も「情報」にはなり得るでしょう。

しかしやはり同時に、この肉体・身体をもった「存在者としての自分」を「自分」なり「私」なりと呼んでいる「存在」のことを知る(知っている)あるいは知ろうとしている(知ろうとすることができる)のはどのような学説でも、他人による私論でもなく、「自分自身」です。

「自分」について考え、知ろうとすれば知ろうとするほどにわからなくなるのが常だが、その知れば知るほどわからなくなるということがわかるというのはこの「自分」において「自分自身」だけであるというこのことが、学びの出発点でありまた通過点であり、終着点だと言い得ます。

人間(人類)誰しもが生まれては死に、しかしその間に起こること・経験することに程度の差はあれ共通する点はあっても万人に適応できるような法則性はないということ、つまり一種の生物のとして共有できる部分はあり、またできない部分があるという当たり前に直面するところから、ある人における「熟達」への道はいつだって始まります。

また、ある人はある領域での「熟達」を意味があるものだと見做していても、ある別の人においてはそれが同じく「熟達」であるとされることもあれば、そうではないとされることもある。つまりひと口に「熟達」と言ってもそれが「意味」のあるものであると評価とされるというのは、その当人やその領域での認識のさじ加減次第であって、ある場所で「熟達」することが「意味」のあることになるのも、「無意味」なことであるのも、それぞれの都合に合わせた恣意的な判断によります。

であるから、私達にとって何を普遍とし、私達は何をどうすれば「熟達」となるのかなどというのは、とどのつまり、人間(人類)には何が「認識」できて、またその各々が何に「意味」付けをするかによる。前者にはその時々の「普遍性(仮)」があり、後者にはそれぞれの「恣意性(常)」がある。

要はすべての人が生まれては死ぬまでの間に、各々が出逢う現象や物事、出来事や経験について無意味なことだ、意味のあることだとあれこれ勝手に解釈し、本当に理解しているのか理解していないのか理解していないことについて理解したとして「普遍」という言葉で「私事」を括ったりしている。

人間(人類)という種において私達が恣意的に知っていると解釈している事があるということは同時に知らない事・知ることができない事があるということ。

「普遍」という言葉で暫定的に括られた事に着目するということ、いや「普遍」と言って何事かを整理すること自体、人間(人類)にとってわかっているのかわかっていないのかわかっていないことについてこちらの都合に合わせて理解しているということを、わかる(本稿の言葉では「自覚」「認識」する)ことがまず必要なことではないか。これ以上の普遍性はありますか。

「私たちが観ている世界はすでに、編集されたものであるということに気づくことが重要である。人間はどこまでいっても世界をあるがままに見ることはできない。その前提で観察をするべきなのだ。」

「構造の理解には終わりがなく、もっと深遠な世界が先に広がっており、完全にわかることなどない。〔…〕問題は、複雑な現実世界を、区切られた専門領域でわかっていることだけで理解しようとするところにある。〔…〕試しながら、感触を感じ取り、理屈と現実を擦り合わせていくのだ。」

本稿は、為末大さんのご著書『熟達論:人はいつまでも学び、成長できる』(新潮社)を拝読し、書きました。

ある特定の分野や領域、活動や競技等においてどこまで行けば「熟達」、どれぐらいの成果や結果、実績をのこすことができれば「熟達者」と自負できるのか、またその世界や業界において評価されるのかにはその人自身が生まれ過ごした時代性や社会性に加え、そのある対象の認知度など関わる人の数によって、様々であると言えます。

例えば野球という競技において大谷翔平さんを「熟達者」であると定めてしまってはその域に達しなければ「熟達」ではないかというと、タイプは異なれど他にも秀でた選手はいるので彼一人のみが決して「熟達者」であるというわけでは必ずしもないでしょう。またそれは生きた時代の異なる歴史上の人物と現代の人物との比較が必ずしも正しいものであるとは言えないことや、ある別のものが野球のようなメジャースポーツと比べて競技人口が1/10であったとしても世界大会を決する大会で優勝した人を「熟達者」でないと安易に言い切ることもできません。

ですので、何を取り組みの対象にしたとしても、またその取り組みでの探求がどこまでいこうとも、「熟達者」であるかどうかの明確な水準はないと言える側面もあれば、あると言えるような視座を選ぶ人もいるのだと思います。その点で立場によって判断や評価が異なるかもしれませんが、本稿を綴った私自身は過去に、対戦型オンライゲームが「Esports」と呼ばれ始め今日のようなプロシーンが成立する前後であった黎明期に、約6年の間に世界累計3500万本以上を売り上げたとされる、一部のスポーツのように順位を競い合いまた将棋のような駆け引きを行うゲーム性をもった、ある対人型対戦ゲームにおいてある一定期間、通算戦績(勝率)世界一が高く相対的に最も実力のあるプレイヤーであったことを一つの「熟達」の原経験としています。そしてその経験には、本書の内容と符合する部分があったことも確かでした。

しかしまた、その経験を含めた約30年の人生の中では、時には「熟達者」ではなかった(になることはできなかった)自分と、またある時には「熟達者」であった(になることができた)自分の双方を知っているからこそ、本書における内容がどこまで「熟達経験者」には共感できる内容であり、また「熟達未経験者」もしくはある分野では「熟達」の経験があっても別のある分野では「熟達者」ではない人にとっては必ずしも腹落ちする内容ばかりではないということが、わかります。そしてその3者の立場(「熟達者」&「熟達未経験者」&ある分野では「熟達」を経験しているが別の分野では必ずしも「熟達」を経験しているわけではない)それぞれの当事者になったという経験を経て、それら3者どれかに偏りすぎず眺めようと努める視座の重要性を知りました。

ですので、ある意味では事後的に、そしてある意味では事前に知り得た、本書の内容を引き継いだかたちで本稿の要とした「第0段階」すなわち「「熟達」を試みる過程で常に必要不可欠となる「自分にとっても普遍的な事とは何であり、万人に共通する事ではないが自分にとっては重要な事、また他者にとってはそうでも自分にとっては問題にはならない事」を考え、見極め、選別する・洞察することの必要性を自覚あるいは認識すること」の重要性を示すことを試みました。

「各種の芸を稽古しつくし、工夫に工夫を加えて後、はじめて永続する「花」すなわち一生失せない芸の美を知ることができる。」

本校の内容とは「批評」とかこつけて展開したものであるわけですが、このに限らず自分自身の思惟と思索における最大のモチベーションとなっているのは、誰もが、とは言いませんが、いくばくかの人と同じように、素朴にただ「ほんとうのこと」が知りたいというだけなのです。

しかし字面では「普遍」という同じ言葉を用いていたとしても、その認識と姿勢はあまりにも異なる場合を散見します。ある人は自身の洞察に基づいて個人的に選別した事を「普遍」だと言い、私達を人間(人類)という種として今日までに発見されてきた事を整理し暫定的な「普遍」だと示す場合もあれば、「普遍」という言葉によって指し示すことのできる事を探しながらもそのような事はどこまで行こうともわからないということがわかっているので、何事とかを「普遍」だと仮どめすることはあっても断定しないということを断言してしまうか、といった違いがあります。

「普遍」とは何でしょうか。「真実」とは、「真理」とは。

誰かがどのように何かを「普遍」だと言ったとして、それが必ずしも自分にとっての「普遍」ではないということ、そしてどのように何を自分にとって「普遍」であるかを考えるのは自分であるということは、果たして「普遍」、でしょうか。

この度、掲載させていただいた言葉や発言の引用元は以下の通りです。

「熟達論:人はいつまでも学び、成長できる」(新潮社)

「【為末大の熟達論】」(PIVOT)

「【為末大:成長の5段階】」(同上)