2024.10.21 『頭のよさ』の正体

『頭のよさ』の判断基準は人によって違う。学校の勉強ができる人、機転の利く人、なんでも知っている人を賢い、頭がよいと感じる人は多いように思う。わたしはずっと賢くなりたかった。頭のよい人が好きで、若い頃は年上の先輩や上司になついた。自分の知らない世界を知っている人は魅力的に見えた。

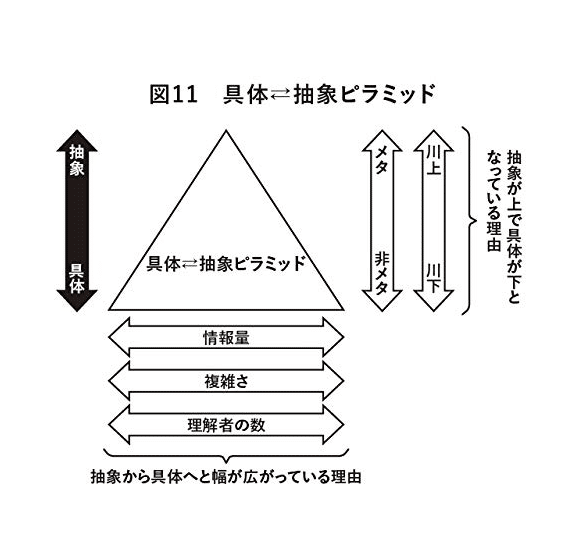

少し前に具体抽象トレーニングという本を読んだ。頭のよさについての話だなと感じた。この本では近視眼的な視座と俯瞰的な視座を行き来することを具体と抽象を使い分けると表現している。

amzonの本書紹介欄より引用

ネタバレになるが、この本によると学校の勉強や知識量というのはこの三角形の横軸となるそうだ。近視眼的と表現したのは具体例の多さだったり、情報量だったりする。知識、情報量を増やし具体を積み重ねる『頭のよさ』は学校の成績に現れる。誰だって興味のある分野に関してはそれなりの情報量と『頭のよさ』を持っている。

対して俯瞰的と表現したのは抽象となり、いっとき流行ったメタ認知に当たるようだ。俯瞰的、抽象的な視点は視座の高さを思わせる。著者によると俯瞰的抽象的な視点をもてるかどうかは人によって異なるらしい。どう説明しても俯瞰的に物事を見ることができない人がいると書かれていた。

わたしの思う『頭のよさ』はこの具体と抽象を行き来しながらわかりやすく話ができる人なのだと、この本に教えてもらった。そして『頭のよさ』は作ることがきると、よくわからない確信を持った。

自分の話ばかりで恐縮だが、わたしは具体が苦手だ。物覚えが悪く、名前、顔、数字、アルファベットなど覚えにくいと感じることが多々ある。数学の公式、英単語、年表などは覚えられないのだが、抽象的な物語や歴史の流れなど俯瞰的な視座での話は面白く感じる。先ほど俯瞰的に物事をみることができない人がいるらしいと書いたが、わたしは具体的に物事を捉えにくいタイプだと思った。

話は戻るがこの本を読んで『頭のよさ』は作ることができると感じた。一つは自分の得意分野で構わないので、具体という知識情報量を増やすこと。もうひとつは本を読んだり建設的に物事を考えたりする癖をつけることだ。本は読むことで物語や内容を俯瞰することができる。なにかを作るときは、材料の準備、設計、段取り、完成までの時間などを総合的に考え、最後に振り返ることで、建設的な視座を得られる。これらは俯瞰的抽象的な視点を持つ訓練になるような気がするのだ。

著者は抽象的な視点を持てない人がいると書いているが、わたしは訓練次第で持てるように思う。誰でも具体と抽象を自由に行き来する『頭のよさ』を身に着けることができるとしたら。わたしも年齢に抗って賢さという憧れを手に入れたいともがいてみたくなってきた。