noiz開発者の「ここんとここだわってますんで」

お久しぶりです。TENTOでエンジニア・講師をしている藤原です。

以前書いたnote 『プログラミングが得意じゃないとダメですか…?』 がそこそこ読まれているらしく、代表の竹林から「なんで俺が書いたゼルダのnoteより藤原のが読まれているんだ」とありがたいお叱りをいただきました。読んでくださった方、ありがとうございます。前回のnoteをまだ読んでいないという方は、読んで「スキ」を押してください。(竹林のnoteも読んであげてください…。)

さて、今日はnoiz開発者として僕が無駄に(?)こだわっている箇所の1つについて、書いてみようと思います。

現在noizは開発者2名とデザイナー1名の3人体制で開発しています。開発者が2人しかいないので、基本的にサーバーの面倒を見る部分からフロントエンドまで両名ともガシガシ作業していくわけですが、今日紹介するのはプログラミングの部分ではありません。ズバリ、「音」です。

noizを使ってみるとわかるのですが、noizは他のテーブルの音が少し聞こえるというのが特徴の1つです。「他のテーブルでやっている会話が面白そうだな」と思った際に会話にすぐ参加できる、というのを目標の1つに開発を行っています。そんなプロダクトなので、音はめちゃくちゃ大事です。

テーブルから漏れ聞こえる音も大事な要素ですが、noizにはプログラムの動作上鳴る音というのが存在します。

例えばこのダイアログの「出力テスト」を押すと聞こえてくる音。

この音も僕が作っています。noizを表すまさに「ノイズ」のような音や、少し不安になるようなリバースピアノといった音を組み合わせて作っています。テストなので左右から適切に聞こえるかどうか、というのも考えて作っています。

さて、そんな noizですが、実はまだまだ音が足りていません。

例えば人がテーブルに参加したときの音やチャットの通知音など…。

「なくても使えてしまうんだけどあったほうがいい音」の実装が後回しになってしまいがちです。

そこで今回は「チャットの通知音」の制作過程を皆様にお届けしようと思います。

どんな音が良いか考える

まず、制作の前に

どのような音が求められるのか

どのようなユースケースで使われるのか

を考えます。音が鳴るときの前提です。

今回はチャットの通知音です。noiz上でメインとなるコミュニケーションツールは会話=音ですが、それで補いきれない部分をチャットで送るわけです。

この状況を言語化すると、

会話=メインの音 を邪魔しない

ただし、メインの音に埋もれない ←これとても大事

会話の参加者の後ろでは別の音がなっている可能性もある(例えば音楽とか他の人のリアルの会話とか)

また再生されるデバイスの条件を考えます。

この音を聞く人が、必ずいいヘッドセットを使っているとは限りません。

パソコンの安っぽいスピーカーやゲーミングヘッドセット、もしかしたら10万円するヘッドホンを使って聞くかもしれませんね。しかも会話と一緒に。

更に使う人のデバイスで鳴る音は何もnoizだけではありません。Windowsの通知音、Slackの通知音、マイクラのBGM…。これらと区別できる必要もあります。

まとめると

人の会話を邪魔しない音

目立つ=インパクトを与える音

アイコニック(=ユニークで印象に残る)音

ということになります。

制作

まずは制作環境を軽く紹介します。

今回は殆ど使いませんが、手前の電子ピアノをPCにつなぎ軽い打ち込みや音の確認をします。

あとは基本的にmac上で音を作っていく作業です。

出来上がった音源はスピーカーで音をだし、作った音のバランスなどを調整していきます。最後に、noizで鳴る音に設けた基準をもとに音量(音圧)を整えてnoizへ組み込みます。

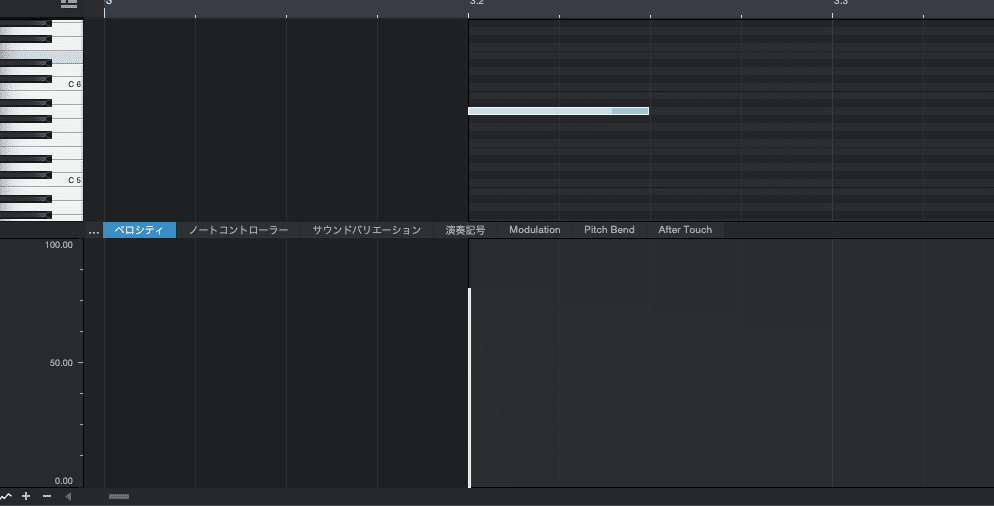

まず、DAW(Digital Audio Workstation)を立ち上げます。用途によって複数のDAWを使い分けることもありますが、今回は普段使うことの多いStudio One 5を利用します。

次に暫定の音源をプロジェクトへ読み込んでいきます。

ここでは音質よりも軽くて慣れている音源をメインで選びます。また、入っている音色の数も大事で、音源内で色々な音色が試せるものを選びます。

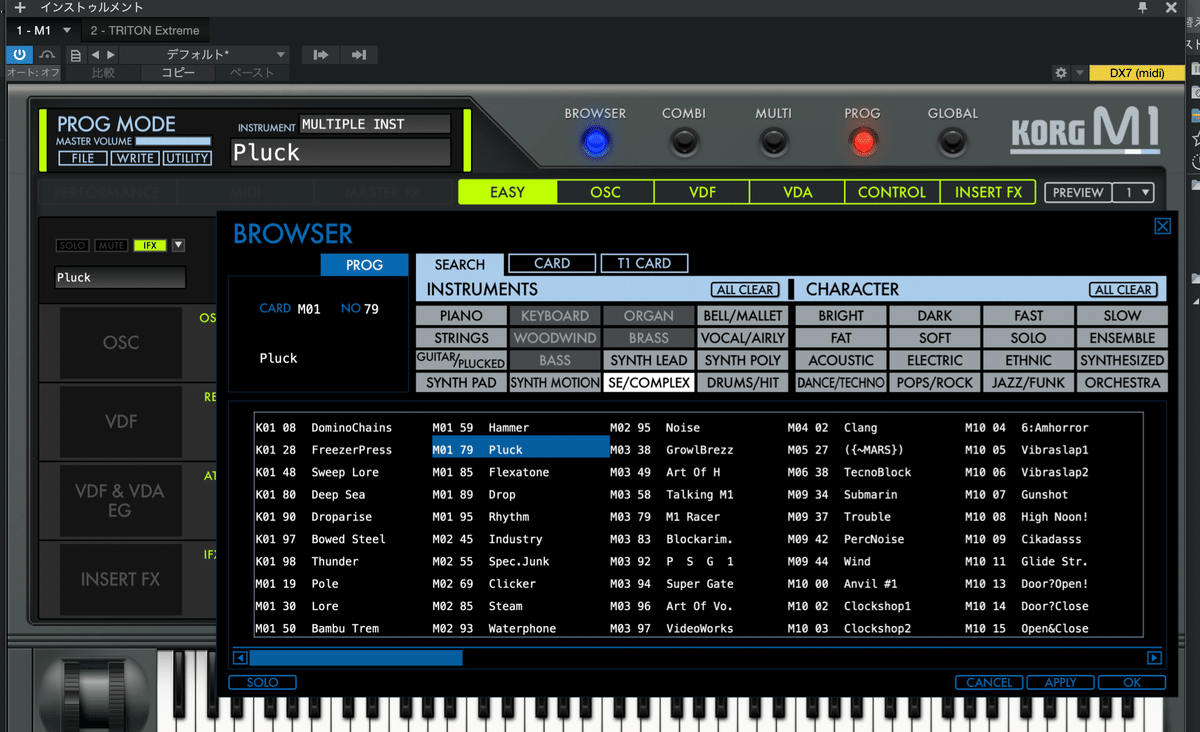

90年代のデジタルシンセの音が個人的に好きなこともあり、KORGから出ているKORG SoftwareシリーズのM1をまず読み込んでいます。これは元々ハードウェアのシンセサイザーだったものをソフトで再現したものです。90年代のB’zやZARDなどBeing系アーティストを始め、かなり広く使われたシンセです。90年代の「そこそこリアルになったけど、今聞くと雑な感じのデジタル音源」といったサウンドです。

このちょっと「雑な感じ」は存外にユニークで、しかも意外と太い音がなります。これはさっき挙げた条件にもマッチします。もしかすると音を差し替えせずに使うかもしれません。

さて、次は音色を探します。

ここで考えないといけないことは「音がなっている時間」です。

チャットの通知音はダラダラとなってはいけません。瞬間的な音でメッセージの到着を知らせる必要があります。音の切れ際は「スパッと」いかないと駄目。

なので、音色のバンクから「Drum」や「Pluck」をメインで選ぶことになります。ピアノの音もアタックが早く鍵盤を離せばすぐに音が止まるので候補に入ります。逆にストリングスなど音の余韻が大事な音源は使うことができません。

今回はSEのBANKからPluckを選んでみました。

デフォルトではこんな音です。

さて、「カチャッ」といういい音なのですが、いくつか問題があります。最大の問題はリバーブがきつすぎることです。これは余韻が残りまくり。まず、音源のリバーブスイッチを切ります。

続いて、この手の音はたくさんあること。これも致命的です。音楽聞いてたら普通に埋もれます。

これを打開する方法はいくつかありますが、簡単なのは「音を重ねること」。

この音源には音階があります。いわゆるクロマティックパーカッション(音階のある打楽器)と言うやつです。(ちなみにバンドで使うようなドラムセットにも音程はあります。曲に合わせてドラマーがチューニングしたりします。)

そこで、同じ音源の別の音程の音を重ねて和音を作ります。

これはAメジャーという和音です。単純な3和音ですが、同時になってしまってはインパクトにかけるため、地味に音の鳴りはじめをずらします。

するとこんな感じ。

だいぶ印象が変わります。

ただこれでもインパクトは弱いですね。聞き逃してしまいそうです。

そこで、ガシッとした印象を持つ1オクターブ下の音を加え厚みを出します。

だいぶ良くなりましたが、これがこの音源の限界にも思えます。音そのものは悪くないので、この音をベースに補強して目立つ音を作っていきます。

方針としては低音よりも高音を補強していきます。低音よりも高音のほうが条件の悪い再生環境でも目立ちやすいからです。

同じくM1から音源を探していきます。あとからバランス調整することを考え、別トラックでM1を立ち上げます。

VeroCurveという音色がなかなかインパクトのある音です。この音色は押す鍵盤によって鳴る音が変わるタイプの音源です。

単体ではこんな音。

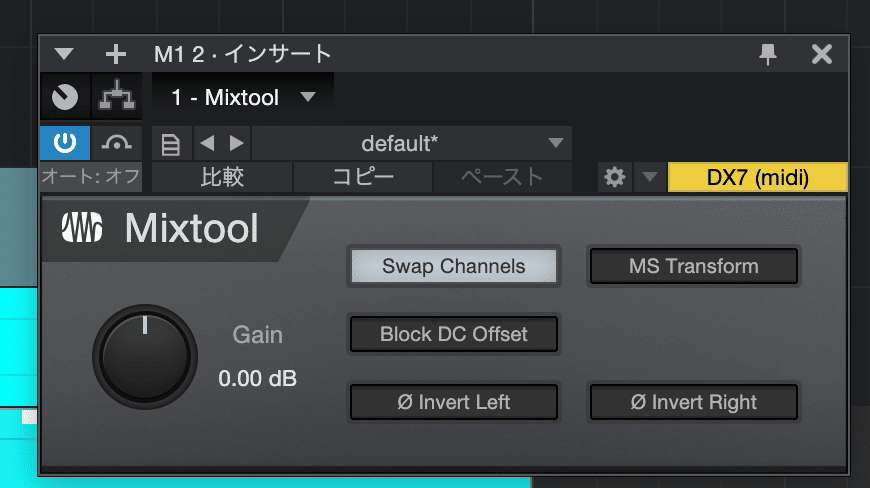

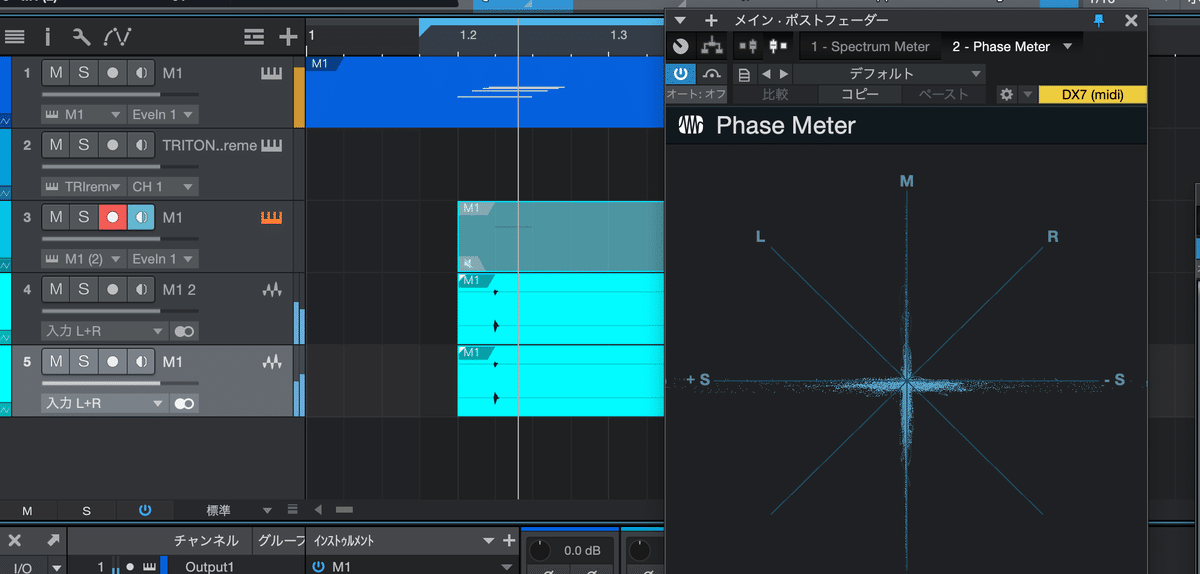

さて、イヤホンや良い環境で聞いた人は気づいたかもしれませんがこの音源は右側のチャンネルで大きくなっています。音を聞かずに記事を読んでいる方のためにフェーズメーターの画像を貼っておきます。右側に向けて線が出ていますが、これがまさに右側の音量が大きいことを示しています。

これでは右側に音量が偏ってしまうのですが、物は考えようです。同じ音を左からも流してしまえば更に目立って効果バツグンです。

ということで、一旦このタイミングで譜面のファイルを音に書き出してしまいます。このあと音量バランスの調整を行う工程がありますが、その前に仮作業をこの段階で行います。

書き出した音声はこのような音声波形になりました。下側が右のチャンネルで上(左チャンネル)より大きくなっていますね。

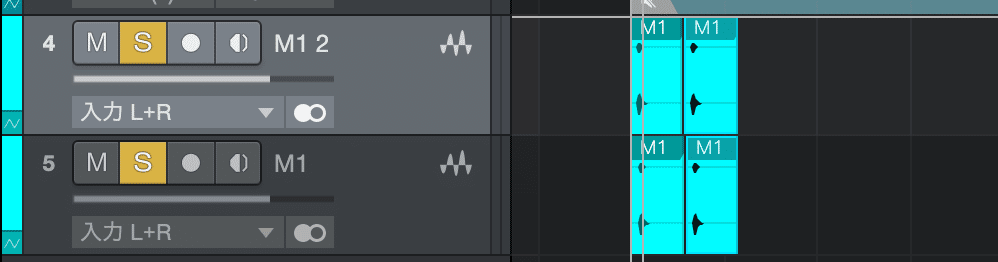

このトラックを複製します。

このままでは右が大きいだけなので、片方のトラックを左右反転させます。やり方は色々ありますが、多くのDAWでは左右反転の機能がついているか同等のことができるエフェクトが付属しています。今回利用しているStudio Oneでは Mixtoolというエフェクトでチャンネル操作を行います。

片方のトラックへエフェクトを適用し、「Swap Channel」をクリックすることで左右が反転します。

これで左右の音量がおなじになりました、めでたしめでたし…。

と行けばいいのですが、これでは少し物足りないのです。

この音源は元々右のチャンネルの半分の音量が左でもなっていました。これにより、左右反転した音と同時に出力すると完全にセンターから音が聞こえるようになってしまいます。左右からいい感じにバランスよく広がりを持った音を出したいので、これでは本末転倒です。

そこで、真ん中の音量だけ下げる処理(MS処理=Mid Sid処理)をかけます。

また音量が小さい方のチャンネルのみ位相反転処理をかけ、出てくる音が左右に散る状態=位相が合っていない状態を作り出します。(ステレオや位相についてはここで説明しません。調べてみてくださいね。)

下が処理をかけたものです。微妙な違いですが、わかりますか?

上のものは「バシッ」と真ん中から聞こえますが、下のものは微妙に時間的な遅れ、気持ち悪さがあります。単体では良くないのですが、これを先程作った和音と組み合わせていきます。

微妙に時間をずらして重ねたものがこちら。

視覚的に見るとわかりやすいですが、十字形に音が広がっています。

このようにすることで他の音と紛れても最低限聞き分けできる音を作ることができました。

あとは通知音としての自然さが大事です。和音と先程加工した音の分離が良すぎますので、先程加工した音を2回鳴らしてみます。

短く切って2つに並べます。

1つしかないの

2つあるの

微妙につなぎがスムーズになったのがわかりますか?

最後にダメ押しで隠し味を足します。

続いての選手は、同じくKORGから、TRITON Extremeです。

これは先程のM1よりも新しく、2000年代前半のハードウェアシンセを再現したものです。このくらいになるともう、そこそこリアルな音源になってきます。ピアノなどはこれを使ったほうが他の音と混ざりが良いときもあります。(余談ですが、けいおん というアニメのむぎちゃんが使っていたキーボードもこれですね。)

今回はこの中でもDigital Bellというキレの良いベル音色を選んでいきます。

こんな音

この音を単発でだし、ひと工夫 加えていきます。

まずは使う音を入力。

毒にも薬にもならないラの音です。

これを一旦バウンスして音声波形に。

これを時間軸的に反転します。

つまり、こう。

こんな音になります。

これを合わせていくと…?

これは。。。ナシですね…。

リリースが長くなってしまっているのも良くないので音源を差し替えます。

MusicBox オルゴールをチョイス。

シンプルに足していきます。こんな感じの音をあわせて、、、

若干音の残響をいじって、合わせます。

これで形が見えました。あとは音量の調整と細かい加工作業を行います。

続きは次回のnoteで!お楽しみに!

(エンジニア/講師 藤原 尚聡)