「姓名判断は中国四千年の歴史」は本当か?

いつだったか、ある占い師がテレビで「姓名判断には中国四千年の歴史があり・・・」などと語っていました。この説は本当でしょうか。調べたところ、次のような意見がありました。

中国は中華人民共和国(1949年成立)とその前身の中華民国(1912-1949)の国名を略したものだから、実際にはせいぜい百年でしかない。

中国を漢民族の国と解釈するにしても、異民族支配の時代が多かったので、やはり中国四千年の歴史は成立しない。

この主張はもちろん正しいでしょうが、ここでそういうことを議論したいわけではありません。姓名判断が本当に四千年もの歴史をもつかどうかです。

●古代中国の姓名判断

確かに古代中国には姓名判断らしきものがありました。『春秋左氏伝』は歴史書『春秋』の注釈書ですが、この書の「桓公二年」の条にそうした記述があります。不適切な名づけから、その子の家系の廃絶を予言する話です。次のような内容です。

晋の穆候は自分の子に「仇」(わるい配偶者の意)という名をつけ、その弟には「成師」(勝ち戦の意)と名づけた。

大夫の師服は、「あのような礼に反する名をつけたからには、弟が栄え、兄の血筋は衰えるに違いない」 と案じたが、はたして数代後に兄の家系は弟の一族に滅ぼされた。

しかし、こうした姓名判断は私たちに馴染みのものとは全く異質です。文字の画数さえ使っていません。名をもとに未来予測してはいますが、現代の姓名判断と字画数を使わない『春秋左氏伝』のそれとは同列に論じられないでしょう。

●姓名判断も「中国四千年の歴史」は成立しない

平安時代に車といえば牛車のことだったそうですが、「車はわが国で千年の歴史」などという人はいませんね。車は車でも、牛車と自動車は別ものですから。

古代中国の姓名判断と字画数を使った現代の姓名判断の関係も、これと同じでしょう。だとすれば、「中国四千年の歴史」には何の説得力もない、ということになります。

こういうと、次のような反論が出てきそうです。「いや、古代中国の陰陽説や五行説を応用していることに変わりはないから、「中国四千年の歴史」は成立する」と。

ですが、この論法でいくと、「自動車は牛車の車輪を応用しているから、「車はわが国で千年の歴史」も成立する」と言えませんか。

「中国四千年の歴史」という表現のどこがまずいかといえば、姓名判断の技法が「四千年間も検証され続けてきた」という誤った印象を、聞き手や読者に与えることです。

この表現を使うためには、現在用いられている技法が四千年前に使われた実例を示さなくてはいけません。

しかし、それは無理でしょう。存在しなかったのですから。それに、字画数を使った現代の技法(数霊法)には、陰陽説も五行説も応用されていませんしね。数霊法は、数それ自体に吉凶がある(数には吉凶を暗示する数霊が宿る)とする技法で、陰陽や五行とは何の関係もないのです。[注1]

やはり「中国四千年の歴史」に説得力はない、ということになります。

●台湾の姓名判断は日本式?

では、数霊を使った姓名判断はいつ頃、どこで作られたのでしょうか。

私は古代中国の発祥をずっと信じていたのですが、中国系占いの本場、台湾の姓名判断書を調べてみて、愕然としました。なんと、私たちが知っている姓名判断は、「四千年の歴史」どころか、中国発祥でさえなかったのです。

台湾の姓名判断書『君王姓名秘言』(楊鶴朋著)には驚くべきことが書いてあります。言外の意味を汲めば、だいたい次のように読めます。

台湾の姓名判断家は依然として日本の熊﨑式姓名学から一歩も出ていない。だが、私の技法は熊﨑式よりはるかに優れている。じっくり比較して欲しい。

この著者によると、熊﨑式姓名学の霊験の範囲は精神面と性格面に限られるが、『君王姓名秘言』では仕事運、財運、結婚運、健康運など、多方面の運勢がわかるそうです。

ここで紹介されている技法は、私たちが目にする日本式の姓名判断とよく似ています。それにしても、「台湾の姓名判断家が熊﨑式姓名学から一歩も出ていない」とは、いったいこの著者は何を言っているのでしょうか。

しかも念の入ったことには、いかに自分が優れているかを示すために、自分と熊﨑氏との比較表さえ作っているのです。

●台湾の「姓名判断」事情

まさか占いの本場で熊﨑式姓名学はないだろうと思い、今度は同じ台湾の姓名判断書で、多くの類書を整理・編集したという『姓名学精華』(呉明修編著)を調べてみました。[*3]

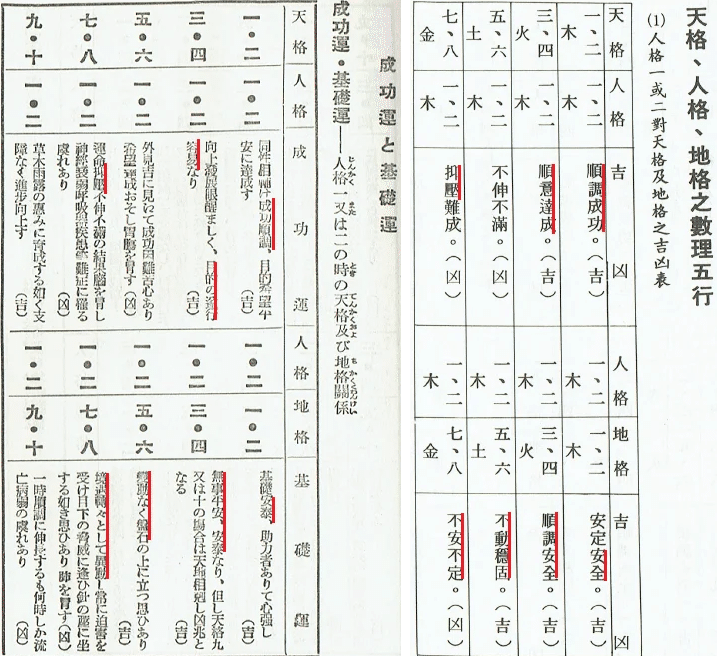

すると、確かにでていました。この中に熊﨑氏の姓名判断が堂々と紹介されているのです。熊﨑氏の名を冠した「熊崎八十一数吉凶表」のほか、熊﨑氏の『姓名の神秘』からほとんど引き写したような「天格、人格、地格之数理五行」の吉凶表もあります。[表1-2] [*4]

具体例の一字姓にも「1」がちゃんと付いています。熊﨑式姓名学では一字姓に1を足すルールなので、当然といえば当然ですが、どうも何かが変なのです。

「吉画数配合便覧」という早見表があり、そこに約170の姓名字画数の例が載っているのですが、よく見ると、すべての例に1が付いているではありませんか![表3]

台湾の人口はおよそ2,350万人(2016年4月現在:外務省HP)ですが、先住民族はわずか2%程度で、98%は漢民族です。そしてこの漢民族はほとんどが一字姓なのです。[注2]

このような事情から、『姓名学精華』では読者のほとんどが一字姓であることを念頭に置いていたに違いないのです。いや、すべての例に1が付いているということは、二字姓や三字姓の読者を想定しなかったのではないでしょうか。

そういえば、先の『君王姓名秘言』には「天格や外格に1を加えるといった伝統的な謬論は許容しない」などとも書いてありました。どうやら台湾では1を加えるのが 伝統的 のようです。

しかし、一字姓の中国人(台湾人)が、常に1を足さなければならない姓名判断を使うとは、まったくもって不可解な話です。

●現代の姓名判断は日本発祥だった!

いろいろ調べていくうちに、腑に落ちる記事を発見しました。中国事情に詳しい松本一男氏が、次のように書いていたのです。

名前の字画と、その配列によって姓名判断をするのは、日本特有の、それも明治以降になって生まれた伝統である。漢字のルーツは中国にあるので、よく姓名判断の元祖は中国であると考えられるが、これは誤りである。

中国の易学は・・・ 多岐多様にわたっているが、字画による姓名判断はない(字義や字形による姓名判断に類したものはある)。現今でも、台湾や香港あたりでは中国式字画の分析や姓名判断の本が出版されているが、これらは日本の学説を借用したものである。

1960年代から、日本の姓名判断術は、台湾、香港、韓国、東南アジアの華僑地区にも伝えられ、今や漢字文化圏では、中国本土を除けば、易占術の重要な支流になった観がある。

さらに、『日本占法大全書』 所収の『姓名判断概論』(島田裕己解説)には、このことがもっとはっきり書いてありました。

熊﨑の方法は、一九四〇年代に留学生を通して台湾に伝えられ、台湾や香港で流行した後、一九八〇年代には中国大陸に伝わった。

ということで、台湾や香港に広まっている字画数を使った姓名判断は、なんと日本から輸入したものだったのです。これにはまったく驚かされましたが、裏を返せば、熊﨑氏の影響力はそれほど大きかったということでしょうか。

===========<参考文献>==========

[*1]『春秋左氏伝(一)』(新釈漢文体系、明治書院)

『春秋左氏伝(上)』(全釈漢文体系4、集英社)

『春秋左氏伝(上)』(小倉芳彦訳、岩波文庫)

[*2]『君王姓名秘言』(楊鶴朋著、武陵出版、台北市、1997年)

[*3]『姓名学精華』(呉明修編著、武陵出版、台北市、1996年)

[*4]『姓名の神秘』(熊﨑健翁著、紀元書房、1991年)

[*5]『赤ちゃんの名づけ事典』(松本一男著、日本文芸社、1988年)

[*6]『日本占法大全書』(佐々木宏幹、藤井正雄、山折哲雄、頼富本宏監修、四季社、2006年)

===========<注記>=========

[注1] 陰陽説・五行説の応用

「地格や総格の××画は吉数だ、いや凶数だ」などの判断方法は「数霊」によるものであり、ここには陰陽も五行も出てこない。「陰陽(乾坤)の配置」や「五気(五行)の配合」などの技法には陰陽説・五行説が応用されているが、平成以降でこれらの技法を積極的に用いる占い師は少数派である。

なお、熊﨑式の「天人地三才(成功運と基礎運)」には五行説が応用されているようだ。健翁氏の後継者による『新 姓名の神秘』には「数と五行」の項目があり、そこに「数は・・・1・2は木。 3・4は火。 5・6は土。 7・8は金。 9・0は水となっています」とある。

※こちらも参照 ⇒『技法の信憑性(4):天地人三才』

<出典> 『新 姓名の神秘』(熊﨑一知乃著、同友館、1995年刊)

[注2] 漢民族の姓

中華人民共和国においては漢民族にも二字姓、三字姓は若干あるが、複数字姓のほとんどは漢族以外の少数民族の姓である。少数民族の姓は二音節以上のことが多く、漢字の発音はどれも単音節なので、漢字表記すると二文字以上になってしまうためだ。台湾も状況に大差ないという。

<出典> 『第三世界の姓名』(松本脩作・大岩川嫩編、明石書店)

===========<表>==========

[表1] 『姓名の神秘』(熊﨑健翁著)と『姓名学精華』(呉明修編著)

『姓名の神秘』の「八十一数霊導」と『姓名学精華』の「八十一数吉凶霊動歌訣」、および『姓名の神秘』の「成功運と基礎運」と『姓名学精華』の「天格、人格、地格之数理五行」を比較している。

[表2] 『姓名学精華』に掲載の「撰名吉画数配合便覧」と具体例