鳥見と磯城瑞籬宮を結んだ水運

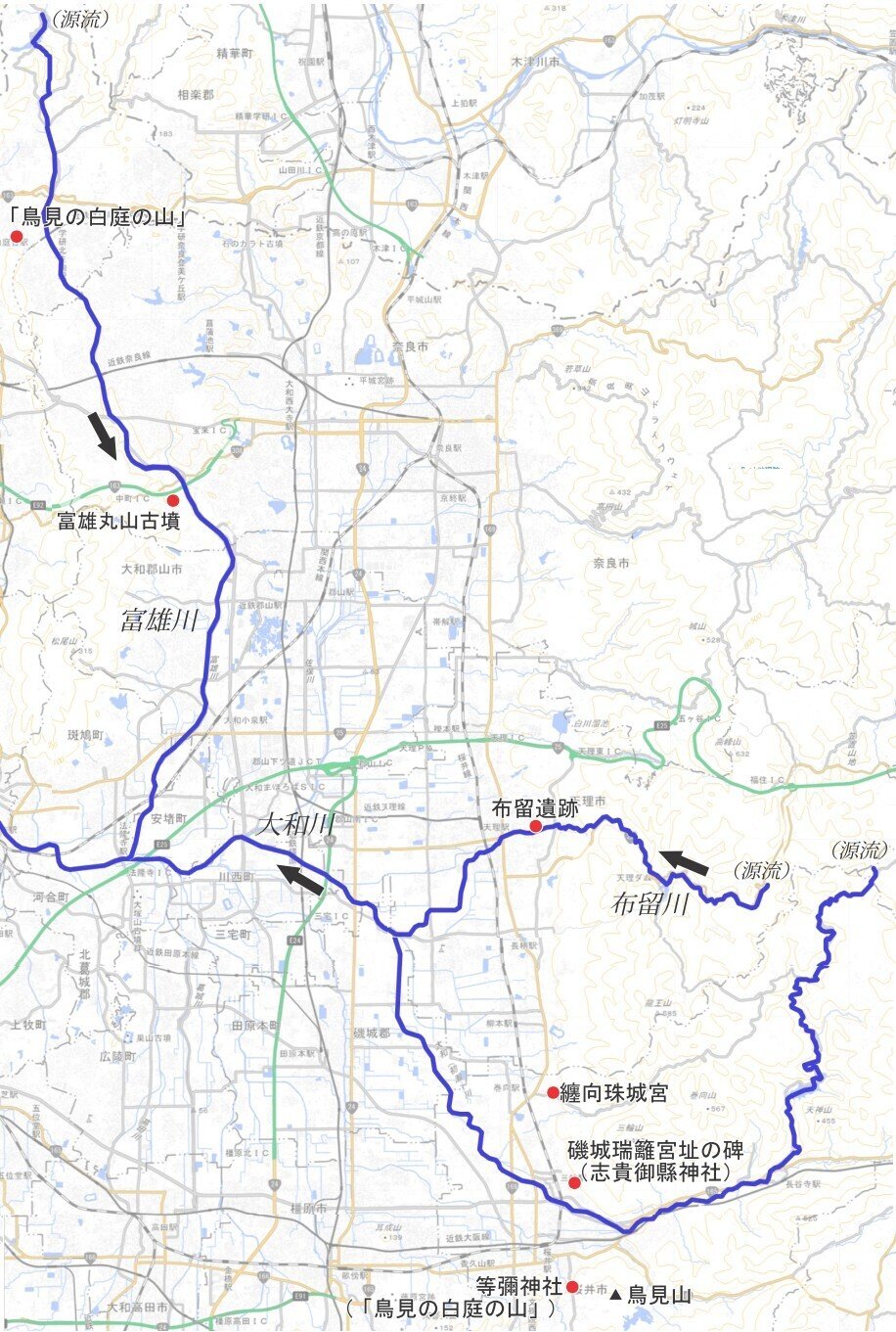

果たして大水口宿禰が没後、始祖ゆかりの地・富雄に埋葬されたものと無理なく考えることのできる根拠はみつかるでしょうか。地理面から探ってみたいと思います。 崇神天皇の都である磯城瑞籬宮のそばを西流する大和川と、富雄丸山古墳のそばをゆるやかに南流する富雄川は、一つながりの水運を形づくっていたと見ることができます。物部氏がなぜ布留遺跡に居館を築いたのかという理由も、磯城-布留間の位置関係ではなく、水運を利用した布留-富雄間の往来の便という面から説明することができます。

大水口宿禰は後半生を垂仁天皇に仕えていたとされるため、下の地図では垂仁朝のあった纏向珠城宮の位置も示しています。「水運で結ばれていたからといって両地域の往来の証明にはならない」「奈良盆地は水運だらけではないか」「当時の流路が現在と同じはずがない」といった様々な抗弁を自問してみました。調べてみたところ確かに、富雄川の流路は自然地形に従えば本来もっと東流し、大和川のネームがあるあたりで合流していたと考えられます(その場合、富雄-磯城瑞籬宮間の輸送距離はさらに近くなります)。ため池が多いことからもわかるように、奈良盆地は雨が少ない地域で、河川の流域面積も狭く、農業用水に苦労する地域でした。このため、多くの河川、特に南北に流れる河川の流路は人為的に変更されてきたということです。

茫漠とした奈良盆地にガイドラインが引けたことにより、盆地の端と端に位置する全く無縁の土地ではない、ということに気づいたことで、ひとまず考えを一歩進めることができました。また、「鳥見の白庭の山」の候補地として挙げられる鳥見山のふもとの等彌神社と、富雄川上流の白庭台は、対立する両説ではなく、饒速日命は白庭台への上陸後に鳥見山へと居を移した、ゆえに2つの土地が「鳥見の白庭の山」として伝わったのだとする説もあります。すると、始祖の時代からすでに物部氏は、白庭台と鳥見山を富雄川-大和川の水運を利用して行き来していた姿が想像できます。

「近鉄奈良線富雄駅から南南東3kmに位置する大和田地区は、なだらかな丘陵地から遠く平城京や若草山を望み、背後には県立矢田自然公園が控える、まさに大阪のベッドタウンとして最適の土地でした。この地区に計画区画488戸のニュータウンをつくるべく起工式を挙行したのは、1981年10月のことです。当時の開発本部長は、"都市計画法の線引きにより市街化調整区域に編入されるなど、厳しい開発規制がありましたが、関係官庁ならびに地元関係者のご指導・ご理解により、このたび事業実施となりました。当社は民間デベロッパーとして多摩田園都市の建設をはじめとして長年培った技術と経験を生かし・・・・(略)"と所信を掲げ、開発が始まりました。全域が市街化調整区域、かつ一部は第2種風致地区にも指定されていたことから、計画にはさまざまな規制がありました。しかも大規模な富雄丸山古墳が域内にあり、保存について関係者を悩ますこととなりましたが、公園の一角にそのまま保存することに落ち着きました。 東に向かってなだらかに傾斜する丘陵地に誕生したニュータウンは、傾斜地の利点を巧みに生かした設計となっており、区画割はゆったりと、四季を通じて陽ざしは良好であり、緑のシンボルとなった富雄丸山古墳は古都奈良にふさわしいロマンの香りを伝え・・・・・・・(略)。」

以上、東急グループの資料から抜粋しました。デベロッパーの視点から見た古墳への認識がよく読み取れる内容です。しかし保存に至るまでには、開発業者側と研究者側でせめぎ合いがありました。1972年、奈良県立橿原考古学研究所の泉森氏は、保存に向けての業者との交渉と古墳の発掘を上司から指示されました。当時の姿は雑木林でおおわれて型式も分からない単なる丘でしたが、明治時代に盗掘されたとされる石製腕輪などが京都国立博物館に所蔵され、「伝富雄丸山古墳出土品」として国重要文化財に指定されていることから、重要な古墳であることは研究者の間でも認識されていました。

しかし「伝」の一文字が示すように同古墳出土かどうかは定かではなく、埋葬施設も盗掘で荒らされていたことから、開発業者は「盗掘を受けた古墳ならふたを開けた缶詰みたいなもの。中身は空っぽでしょう」と言い放ちます。泉森氏は研究者としての直感から、「発掘で京都国立博物館の遺物と照合できる破片が見つかれば、"伝" ではなく同古墳出土と証明でき、重文級の副葬品を持つ古墳なら保存が実現できる」と考え、「缶詰は中身を食べても、底や縁には食べ残しがある。発掘したら必ず何か出る」と反論し、徹底的に調査を進めました。すると、石製腕輪の一部とみられる指先ほどの大きさの破片が見つかり、所蔵の石製腕輪と一致しました。

しかし開発業者はそれでも保存を渋ります。あるとき「古墳が天皇家とつながりがあれば事態は変わるかも」と助言を受けた泉森氏の頭に、神武天皇東征譚に登場する長髓彦(登美能那賀須泥毘古)が思い浮かびました。「被葬者は神武天皇の軍と戦った人物と関わりがあるかもしれない」と開発業者に説明すると、「天皇家の伝承と関係するなら」と保存に向けて協議が進んだということです。結局、開発業者の理解も得られて古墳は守られ、それが約40年後の世紀の発見につながったのです(産経ニュースより一部要約)。

今後日本史に新たな編年を刻むであろうこれらの宝物は、"あるはずのないもの" として時空の谷底に潜んでしまう寸前で発見されたものかもしれません。こうして日の目を見たからには、何としても被葬者の特定にまでたどり着いてほしいと痛切に思います。